9

9

À Arles, les photographes Julie Joubert et Denis Serrano interrogent les masculinités

Parmi les immanquables du festival Les Rencontres d’Arles, l’exposition des finalistes du Prix Découverte Fondation Louis Roederer promet un nouveau coup de projecteur sur la photographie émergente. Deux des sept jeunes talents réunis y offrent leur lecture des masculinités contemporaines : Julie Joubert, avec son immersion parmi les troupes de la Légion étrangère, et Denis Serrano, à travers ses séries sur la violence intériorisée des hommes au Mexique.

Par Anya Harrison.

Le Prix Découverte Fondation Louis Roederer revient aux Rencontres d’Arles

Dans un monde de plus en plus hostile à toute forme de faiblesse, et qui, dans le même temps, s’appuie sans cesse davantage sur la violence pour assurer la pérennité de systèmes de pouvoir séculaires, que veut dire aujourd’hui porter son regard sur des groupes sociaux et des communautés où ces mêmes notions de violence, de domination et de pouvoir, dans leur lien à la masculinité, règnent en maîtres ? C’est la question qui sous-tend et nourrit le travail de Julie Joubert comme celui de Denis Serrano, deux jeunes photographes qui figurent parmi les finalistes du Prix Découverte Fondation Louis Roederer 2025, et dont le travail est présenté cet été aux Rencontres d’Arles.

Chez l’une comme chez l’autre, l’objectif se tourne vers des espaces essentiellement masculins, soumis à leurs propres règles et à leurs propres codes. Pour reprendre les mots du commissaire invité César González-Aguirre, ce travail est “consacré à une réflexion sur la masculinité en tant que construction complexe de l’identité, et qui va au-delà de l’étiquette d’agresseur […] afin de comprendre les causes profondes de cette violence […] pour repenser la valeur de la vie, mais aussi la place des corps féminins et masculins dans des contextes marqués par la violence de genre et la notion de diaspora”.

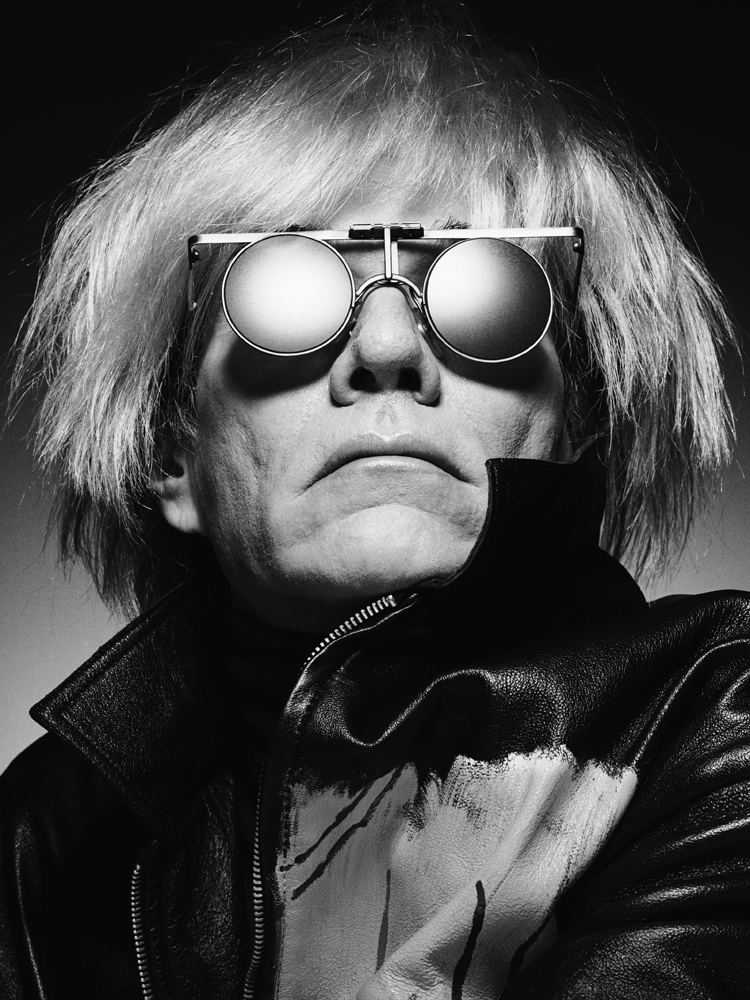

Julie Joubert, Sans titre (2023), de la série Patria Nostra (2023-2024).© Julie Joubert. Avec l’aimable autorisation de l’artiste.

Julie Joubert, Sans titre (2023), de la série Patria Nostra (2023-2024).© Julie Joubert. Avec l’aimable autorisation de l’artiste.

Julie Joubert : une immersion aurpès des jeunes de la Légion étrangère

Julie Joubert s’insinue dans des espaces où la masculinité s’exprime et se met en scène, dans le but de faire exploser les stéréotypes sur lesquels cette masculinité est construite, et pour voir les sujets sur lesquels elle pose son objectif non comme une masse anonyme et lointaine, mais en tant qu’individus. Dans sa dernière série, Patria Nostra (commencée en 2023 et toujours en cours), elle suit l’arrivée de nouvelles recrues au sein de la Légion étrangère française, la seule force de combat au monde qui, depuis sa création en 1831, autorise des ressortissants étrangers à servir dans une armée nationale. Cette caractéristique unique de la Légion, associée au mystère qui entoure son modus operandi et qui enveloppe les jeunes hommes constituant son noyau, a contribué à nourrir la légende sombre et romantique de cette troupe d’assaut.

Rites de passage et apprentissage de la masculinité

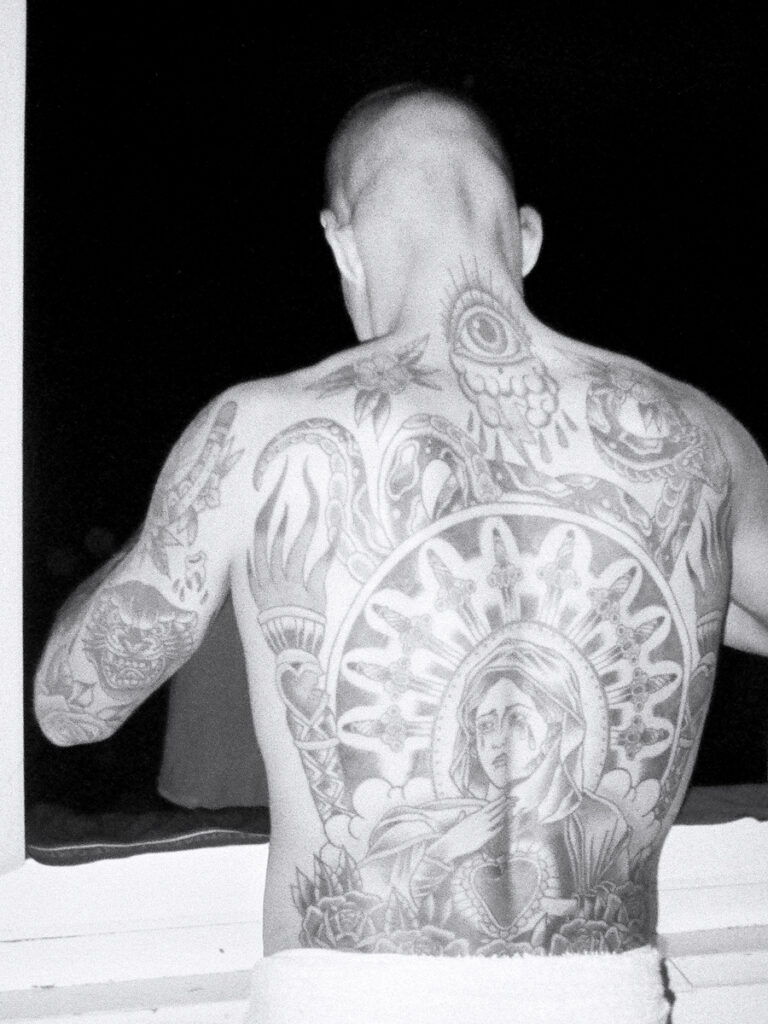

C’est aussi ce qui a attiré Julie Joubert vers ce monde parallèle. Posant un regard de documentariste sur ce microcosme régi par une hyper masculinité juvénile, elle crée des compositions baroques et oniriques où le réel et l’imaginaire semblent ne plus avoir de frontières. Les images qui en découlent, et qui se comptent déjà par centaines, témoignent de ce que Julie Joubert appelle les “rituels de l’armée et rites de passage” auxquels tout nouveau légionnaire doit se soumettre : rasage du crâne, échange des effets personnels contre un même uniforme, porté par tous, et nouveau physique, façonné et modelé pour s’intégrer au corps collectif – “tout ça pour repartir de zéro”.

Ce qui intéresse Julie Joubert dans cette tabula rasa, ce sont les marques et les traces que même ce processus ne peut effacer – qu’il s’agisse de tatouages, de cicatrices ou d’autres stigmates conférant à chacun sa singularité. Tout en préservant leur anonymat – car nous ne connaîtrons jamais l’identité ou l’histoire complète de ces jeunes gens –, Joubert privilégie des compositions très serrées, avec une mise au point d’une grande netteté, qui témoigne d’une certaine tendresse envers ses sujets et aspire à les “réindividualiser”. Sur l’une des photographies, une jeune recrue, son torse nu arborant comme dans une toile peinte une constellation de tatouages, fixe directement l’objectif, la moitié inférieure de son visage cachée sous une épaisse couche de mousse à raser. Sur une autre, un légionnaire en uniforme se tient debout de profil, le visage dissimulé par le fusil qu’il tient serré contre son corps.

Denis Serrano : retourner les stigmates du machisme

Dans le même ordre d’idées, les protagonistes – tous masculins – de la série de Denis Serrano, Landscapes for the Attempt (2021-2024), nous apparaissent très près, leurs visages et leurs mains baignant dans une douce lumière, presque une atmosphère à la David Lynch. Mais si Julie Joubert crée une complicité qui met en avant une certaine fragilité et une forme de vulnérabilité en contradiction avec les figures machistes peuplant son imaginaire, Denis Serrano – qui, elle, vit et travaille au Mexique – se sert de son appareil photo pour aborder et combattre la misogynie et la violence de genre imprégnant l’environnement quotidien de “toute personne qui peut être décryptée, même de façon minimale, comme féminine”. Bien que Serrano vise à créer pour ses séances de portrait un safe space émotionnel, en prenant le temps d’aller chercher “un signe de fragilité et d’émotion”, son travail se nourrit, lui aussi, d’un état de colère.

Cette colère est particulièrement flagrante dans Stone Men (2020-2024), un projet construit autour de la photographie et du dessin, où Serrano s’empare de l’expérience quotidienne et omniprésente du harcèlement de rue, et la retourne complètement. Pour elle, c’est précisément “la capacité de la photographie à entraîner la violence” qui transparaît dans Stone Men : des photographies prises dans la rue avec un téléphone portable et sans permission, où elle capture ceux qui l’ont harcelée dans l’espace public, aussi près que possible du moment où sont intervenus le regard, le contact, le geste ou les propos inappropriés.

Une anthropologie du harcèlement de rue au Mexique

Serrano transforme alors ces images en dessins, et l’immédiateté de la photographie s’en trouve prolongée par un processus qui peut durer plusieurs heures, et agit ainsi comme une catharsis, une sublimation de cette vulnérabilité dont elle est la proie au gré de ces rencontres fortuites. Chacun de ses dessins en noir et blanc s’accompagne d’une brève description écrite de l’agression subie, et réintègre ensuite l’espace public sous la forme d’autocollants découpés et apposés sur des réverbères et autres surfaces de “mobilier urbain”.

Contrairement à, ou plutôt, en complément de ce parcours initiatique au cœur d’un machisme agressif et invétéré, son Landscapes for the Attempt considère les hommes non seulement comme perpétrateurs, mais aussi comme victimes d’une violence auto-infligée, née d’une culture où la vulnérabilité émotionnelle, assimilée à une marque de faiblesse, est taboue et, à ce titre, refoulée. Que peuvent y faire les images, si tant est qu’elles aient un quelconque pouvoir ? La lumière aux teintes bleutées et le cadre sylvestre que l’on distingue en arrière-plan de ces photographies, mises en scène, s’inspirent directement des dispositifs de prévention du suicide que certains réseaux de transports publics déploient un peu partout dans le monde.

La photographie, un outil pour comprendre et dénoncer ?

En dénonçant ouvertement la superficialité de cette démarche, qui prétend empêcher les suicides par le recours à des couleurs ou accessoires particuliers, Serrano pointe du doigt le manque de campagnes de santé mentale dignes de ce nom pour résoudre les problèmes culturels et de santé publique de notre époque – tout en s’efforçant paradoxalement de combler ce vide, même de façon provisoire, par l’acte photographique en lui-même, tandis qu’elle installe le studio et prend le temps d’écouter chaque sujet, et de lui parler.

“Pour ces deux photographes, le portrait est un moyen idéal de plonger dans la psyché individuelle et dans celle d’une communauté”, conclut César González-Aguirre. Tandis que “Joubert explore la fraternité en tant que lien affectif”, les expériences vécues quotidiennement par Serrano à Mexico la poussent à user de la photographie comme d’une “psychogéographie de la violence”.

Les œuvres de Julie Joubert et Denis Serrano sont présentées dans l’exposition du Prix Découverte 2025 Fondation Louis Roederer, “L’Assemblée de ceux qui doutent”, du 7 juillet au 5 octobre 2025 à l’espace Monoprix, Arles.