16

16

Marisol, une icône de de la mode et du pop art exposée à la Fondation Louis Vuitton

Marisol fut une figure de l’art très influente dans les années 60. Elle côtoya Andy Warhol et fut ainsi associée au courant du pop art. Bien que son travail s’en distingue pour une large part, elle partage avec celui-ci un regard ironique porté sur les modèles standards, les conventions et les rites imposés par la société. Alors que la Fondation Louis Vuitton présente certaines de ses œuvres dans sa grande exposition “Pop Forever, Tom Wesselmann &…”, retour la carrière et l’œuvre d’une icône des sixties.

Par Éric Troncy.

Publié le 16 octobre 2024. Modifié le 18 octobre 2024.

© Estate of Marisol / Buffalo AKG Art Museum / Artists Rights Society (ARS), New York.

Marisol, la première artiste féminine glamour

Elle fut, dans les années 60, une fashion icon, une it-girl habituée des couvertures de magazine, qu’Andy Warhol (dont elle fit le portrait en sculpture) fit tourner dans deux de ses films et définit comme “la première artiste féminine glamour”. Sa popularité dépassait largement les frontières du milieu de l’art ; elle tomba pourtant, dans les années 70, dans un oubli relatif dont elle ne sortit pas vraiment à sa disparition en 2016. “Dans les années 60, elle avait plus de presse et de visibilité qu’Andy Warhol”, écrit cependant William Grimes dans la nécrologie que lui consacra le New York Times à l’heure de sa disparition. Et rappelle que, quand on lui demanda, en 1964, de quelle façon elle souhaiterait que le public en général, et les critiques d’art en particulier, se souviennent d’elle et de son œuvre, elle répondit: “Je me moque de ce qu’ils pensent.”

L’une de ses sculptures de 1963 – la représentation de John Wayne sur un cheval rouge au galop – sera prochainement visible à Paris, dans l’exposition Pop Forever, Tom Wesselmann &… à la Fondation Louis Vuitton (à partir du 16 octobre). Cette œuvre fut réalisée à la demande du magazine Life en 1962. Elle figura en couverture d’un numéro consacré à John Wayne.

Elle est née María Sol Escobar, à Paris, en 1930, de parents vénézuéliens globe-trotteurs. Après le suicide de sa mère, alors qu’elle avait à peine 11 ans, elle s’enferma dans un mutisme dont elle ne sortit qu’à ses 20 ans. “J’avais décidé de ne plus jamais parler. Et je n’ai effectivement plus prononcé un mot pendant des années, sauf dans des cas d’absolue nécessité, à l’école ou dans la rue. Je m’étais tellement habituée à être silencieuse que je n’avais réellement plus rien à dire à personne.”

Après avoir grandi entre Paris et Caracas, elle suivit pendant un an, en 1949, les cours de l’École nationale supérieure des beaux-arts de Paris, dont elle s’échappa bien vite pour rejoindre l’Art Students League de New York. Là-bas, elle fut marquée par l’enseignement du peintre et graveur japonais Yasuo Kuniyoshi, dont l’œuvre associe réalisme et monde imaginaire. Dans le sillage de l’avant-garde du moment, María se consacra alors à l’expressionnisme abstrait. À la Cedar Tavern, elle rencontra tous les jeunes peintres qui en avaient fait leur quartier général, et se lia d’amitié avec Willem De Kooning.

Elle trouva, cependant, tous ces gens un peu sinistres… La visite d’une exposition d’art précolombien à Mexico bouleversa ses convictions. Elle abandonna ainsi la peinture expressionniste abstraite pour se consacrer à la sculpture figurative. “Cela partit d’une sorte de rébellion. Tout était si sérieux. J’étais très malheureuse, et les gens que je rencontrais étaient très déprimants. J’ai commencé à faire des choses qui m’amusaient pour essayer d’être plus heureuse – et cela a fonctionné”, expliqua-t-elle en 1965 au New York Times.

Des combinaisons singulières au coeur des œuvres de Marisol

Ses portraits en trois dimensions combinaient l’utilisation de matériaux éclectiques empruntée à Picasso avec les assemblages de Rauschenberg. Elle y ajoutait des éléments autobiographiques, utilisant souvent sa propre image. Cette pratique lui conféra une place singulière dans le pop art auquel elle fut ensuite associée – même si ce rapprochement fut lui-même contesté.

Leo Castelli, qui venait juste d’ouvrir sa galerie new-yorkaise, l’inclut dans une exposition de groupe en 1957 avec Jasper Johns et Robert Rauschenberg, puis lui octroya une exposition personnelle à la fin de la même année. La liberté radicale de son approche artistique se fit jour alors, qu’elle commenta en ces termes : “J’aime m’appuyer sur des combinaisons qui semblent incongrues – du bois avec du plâtre, dessiner au feutre sur du bois – mais finalement je mets les choses à leur place naturelle : une main dans le prolongement du bras, un nez au milieu de la figure, un chapeau sur une tête, une chaussure sur un pied, un pied au bout d’une jambe, une poitrine sur un buste de femme, une bouche légèrement en dessous d’un nez et une narine à l’intérieur de ce nez.”

Cette exposition ouvrit à l’artiste – qui choisit dès lors de se faire appeler Marisol Escobar, puis simplement Marisol – les portes d’un succès quasi assuré. Mais elle s’en affranchit, et préféra s’échapper à Rome pour deux années. Lorsqu’elle revint à New York, et après que le magazine Life l’eut fait figurer dans son classement des cent plus importants jeunes Américains et Américaines de l’année 1962, ses expositions personnelles à la galerie Stable et à la Sidney Janis Gallery firent d’elle une star – le vernissage chez Janis resta dans les mémoires comme celui ayant drainé la foule la plus spectaculaire dans la galerie, près de 3 000 personnes ayant patiemment fait la queue sur le trottoir pour prendre part à l’événement.

Cet engouement la suivit durant toutes les années 60. En 1968, elle exposa à la Biennale de Venise (où elle représenta le Venezuela dans la compétition internationale) et fut l’une des cinq femmes parmi les 150 artistes invités à la Documenta 4 de Kassel.

Un esprit créatif qui s’affranchit des rites sociaux

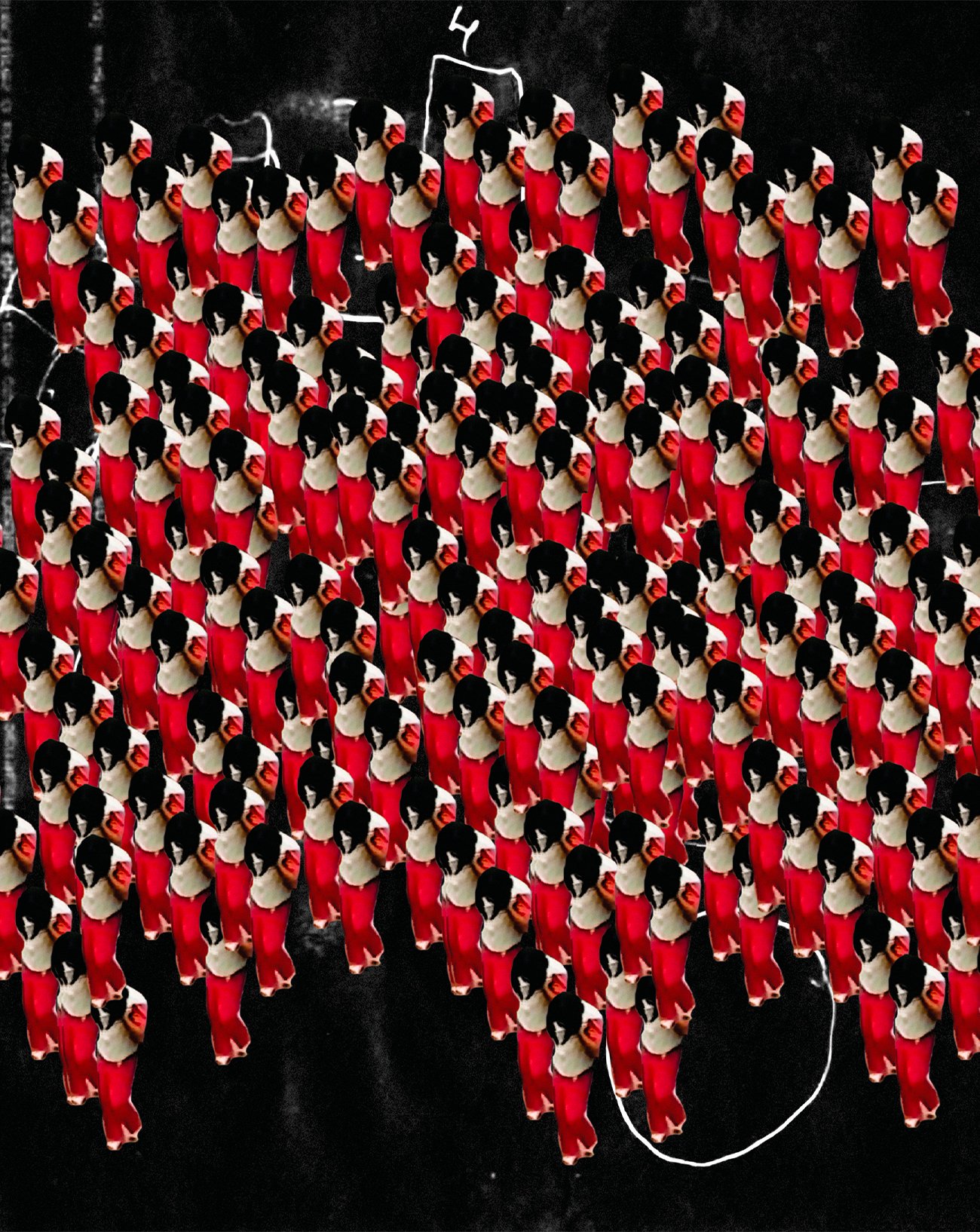

Son œuvre The Party (1968) est composée de quinze totems anthropomorphes en bois, tous à son effigie – certains photographiques, d’autres en bois sculpté, d’autres en plâtre ou en résine. À son propos, elle confia avoir utilisé sa propre image parce qu’elle voulait commenter de manière satirique les rites sociaux, mais ne désigner personne en particulier. Bien que supposés prendre part à une “party”, aucun des personnages ne communique avec les autres, et chacun porte une robe qui résume son appartenance sociale (les robes les plus chics, qui semblent couture, sont des répliques bon marché).

Aux rites sociaux, justement, elle n’a jamais voué un intérêt particulier : “Je n’ai jamais désiré être un membre de la société. J’ai toujours eu en horreur le comportement standard et les schémas conventionnels. Toute ma vie, j’ai cherché à me distinguer, à ne ressembler à personne. Je me sens très mal à l’aise avec les codes de conduite. » À nouveau, elle mit les voiles et partit pour deux ans faire le tour du monde.

“J’ai éprouvé le besoin de faire quelque chose de très pur, uniquement pour la beauté du geste… J’avais envie de produire quelque chose de beau.”

Marisol

En Asie, elle se consacra à la méditation, pratiqua la plongée sous-marine, apprit la photographie des fonds marins. “Quand je suis revenue, j’ai éprouvé le besoin de faire quelque chose de très pur, uniquement pour la beauté du geste… J’avais envie de produire quelque chose de beau.” Elle trouva surtout, à son retour, une scène artistique qui avait changé et s’était éloignée de ses centres d’intérêt, ne portant au travail de Marisol qu’un intérêt modéré. Rétrospectivement, il est permis de s’interroger sur ce revirement : Marisol ne fit-elle pas les frais d’un mouvement dominé par les hommes (le pop art) dans lequel elle fut quasiment la seule femme ?

Plusieurs critiques ont, dès les années 60, mis en doute son appartenance à ce mouvement, en raison notamment de la dimension autobiographique de ses sculptures et de leur caractère satirique. Elle paya surtout, au prix fort, sa singularité. Car on peut être contemporain d’un mouvement (le pop art), avoir avec celui-ci des intérêts communs, mais en excéder les frontières. Or, Marisol semble avoir eu une méfiance viscérale envers les frontières et les dogmes, et une passion immodérée pour la controverse qui surgit de la réunion des contraires.

Une photographie d’elle prise par Robert Mapplethorpe en 1979 la montre vêtue d’un hoodie et d’un vieux jean, et, dans le même temps, affublée d’un chapeau à voilette… Cette originalité qui la marginalisa dans les années 60 et 70 est un atout de poids dans la réévaluation posthume de son travail. Ces dernières années, son œuvre a ressurgi dans nombre d’expositions, et une rétrospective – la plus exhaustive jamais consacrée à cette artiste – a été présentée en 2024 au musée des Beaux-Arts de Montréal et au Buffalo AKG Art Museum de New York. À la fin de sa vie, elle avait indiqué : « Toute mon existence, j’ai appris à être patiente, à murmurer et à ne pas crier, à regarder au-delà du cadre, à me laisser aller avec la mer, à respirer le vent et à être fière d’être une artiste.”

“Pop Forever, Tom Wesselmann &…”, du 17 octobre 2024 au 24 février 2025 à la Fondation Louis Vuitton, Paris 16e.