Comment l’artiste Mai-Thu Perret a inventé une utopie féministe

Depuis 1998, l’artiste suisse Mai-Thu Perret bâtit son œuvre, à travers de multiples médiums, autour d’un récit fictif imaginant une communauté de douze femmes résolues à survivre dans le désert, loin des normes patriarcales. À la galerie Mezzanin Genève, sa nouvelle exposition personnelle, inaugurée ce vendredi et ouverte jusqu’au 22 février 2025, poursuit le fil de cette histoire.

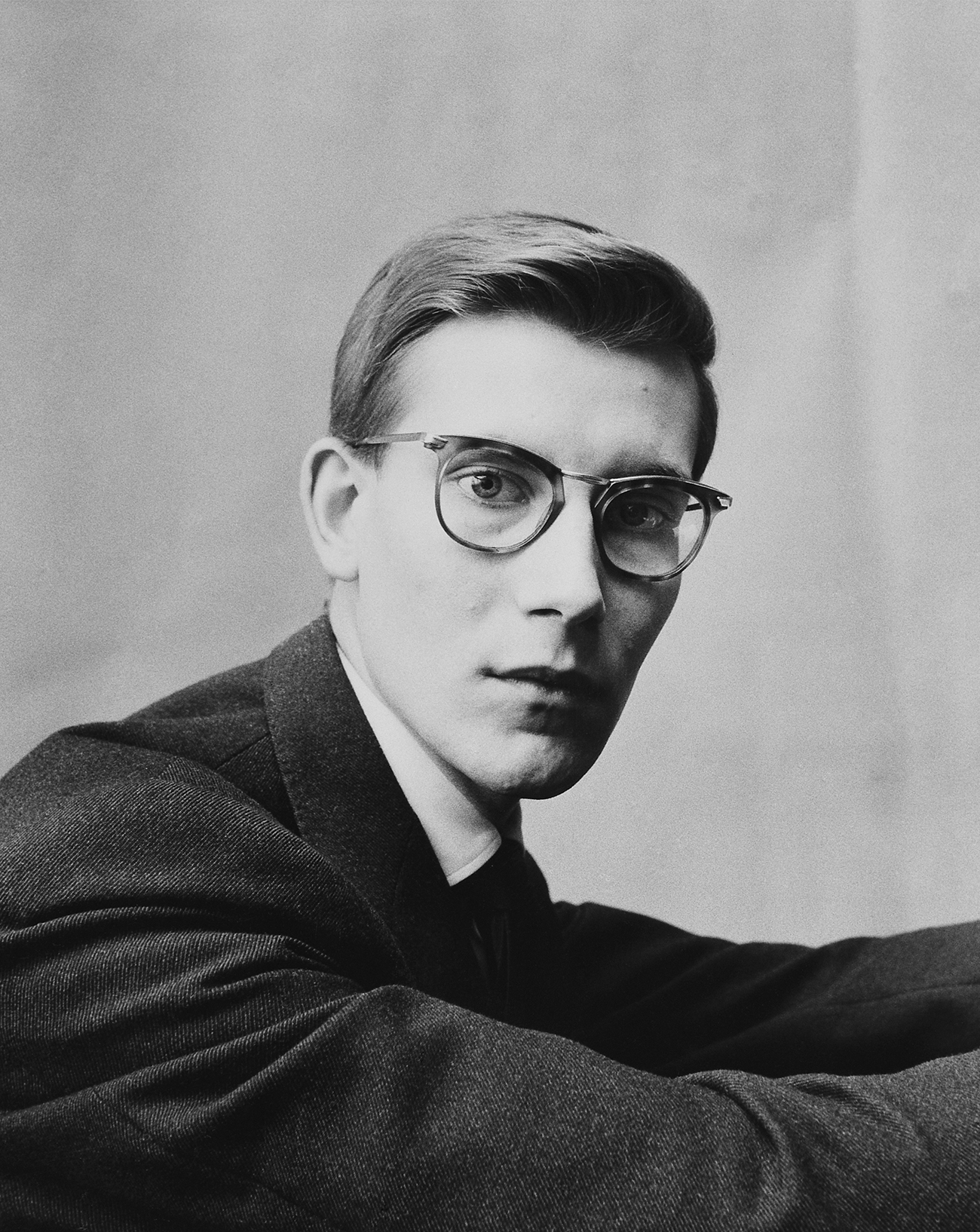

Par Éric Troncy.

Mai-Thu Perret et sa communauté féministe

C’est une communauté établie quelque part dans le désert du Nouveau-Mexique. Une communauté composée exclusivement de femmes et appelée New Ponderosa Year Zero. Entièrement autonome, cette communauté très productive est aussi fictive. Et alimente, depuis 1998, l’œuvre de l’artiste suisse d’origine franco-vietnamienne Mai-Thu Perret.

Deux expositions – celle qui s’est achevée à la fin de l’année 2024 à la Galerie David Kordansky de New York, et celle qui a lieu à la Galerie Mezzanin de Genève jusqu’en février – ont récemment donné des nouvelles des activités de la communauté. Surtout, elles montrent à nouveau la beauté et la grande singularité de son œuvre, autant que sa fantaisie.

Un parcours entre littérature et arts visuels

Elle est née en 1976 à Genève, a fait ses études à l’université de Cambridge où elle a obtenu une licence de littérature anglaise à l’issue de laquelle elle envisageait de devenir philosophe ou écrivaine. Elle fréquenta ensuite le Whitney Independent Study Program. Un cursus en marge du Whitney Museum à New York, destiné à quinze étudiants par an. Il se présente comme “une communauté expérimentale pilote dédiée à la promotion de la pensée critique, des études interdisciplinaires, de l’écriture et des pratiques artistiques multimédias”.

Mais juste avant que ne soit célébré l’an 2000, la proposition de devenir commissaire associée de l’espace d’art contemporain Forde, en duo avec le critique d’art Fabrice Stroun, la fait revenir à Genève. À ses dires, c’est peut-être la rencontre avec la scène artistique locale et ses personnages flamboyants qui l’incita à donner à son travail des formes en trois dimensions. En l’an 2000, elle présenta sa première exposition en tant qu’artiste, à l’espace In Vitro (à Genève) dans une vitrine. Elle montrait différents objets provenant d’un récit qui, encore aujourd’hui, structure l’ensemble de son œuvre.

The Crystal Frontier, une fiction au long cours

Depuis 1998, Mai-Thu Perret compose en effet une fiction littéraire intitulée The Crystal Frontier. Elle confia, des années après son apparition, que ce nom avait un rapport avec un texte publié dans Harper’s Bazaar en 1966, The Crystal Land par l’artiste américain Robert Smithson (1938-1973). Il raconte un voyage rocambolesque dans le New Jersey qu’il fit en compagnie des plasticiens Donald Judd (1928‑1994) et Nancy Holt (1938-2014), et de la danseuse Julie Finch.

Il y écrit : “Les autoroutes s’entrecroisent à travers les villes et deviennent des couches géologiques de béton fabriquées par l’homme. Le paysage tout entier est minéral. Des décors chromés des restaurants aux surfaces vitrées des centres commerciaux, partout, une impression de limpidité cristalline règne.”

La communauté New Ponderosa Year Zero

The Crystal Frontier est une histoire racontée sous la forme d’un ensemble de traces écrites. Ces fragments sont tous relatifs à la vie à New Ponderosa Year Zero, une communauté dont le nom vient de Ponderosa, le ranch peuplé exclusivement d’hommes de la série télévisée Bonanza (1959-1973). New Ponderosa Year Zero rassemble une douzaine de femmes. Certaines ont un nom, comme Diotima Schwarz ou Beatrix Mendell (fondatrice de la communauté), d’autres sont désignées selon leur activité ou un de leurs traits : l’architecte, la fille en colère…

Dans le désert, “les filles” (ainsi qu’elle les appelle) s’engagent à survivre en autonomie totale, loin des normes patriarcales et du capitalisme. Paradoxalement, l’absence d’hommes n’est pas la conséquence d’une haine de ceux-ci. Mais repose sur la conviction qu’il faut apprendre à vivre sans eux, pour ensuite, éventuellement, les accueillir.

Douze femmes dans le désert du Nouveau Mexique

On poursuivrait sans fin l’exploration de cette communauté : c’est précisément sa fonction. Son récit est perfusé de références, visibles ou non, qui donnent à l’œuvre une certaine densité. Le voyage de Smithson, la série télévisée, tous les emprunts possibles à tel ou tel philosophe construisent une sorte de turbine qui produit l’énergie à l’œuvre dans le travail de Perret, qui chamboule joliment l’idée d’auteur autant que celle d’inspiration.

Ses expositions présentent des œuvres qui sont censées être réalisées par les femmes de la communauté, ou qui s’en inspirent. En tout cas qui s’appuient sur The Crystal Frontier, le récit conçu par Perret. Au spectateur s’imposent les œuvres autant que leurs sources, qui forment une sorte de premier plan. On regarde au-delà du récit, et ce récit s’interpose en permanence entre l’œuvre et nous, comme s’il nous tenait à distance. Les œuvres, elles, établissent depuis presque trente ans la constitution d’archives relatives à cette utopie : un ensemble de femmes formant une communauté autonome dans le désert.

Une diversité de médiums pour une même utopie

Au fil de son travail, Perret usa de la peinture, de la sculpture, de l’installation, de la vidéo, de la photographie, de la performance. Mais aussi de la céramique, une discipline dans laquelle elle a assurément réalisé ses œuvres les plus admirables. Sa récente exposition new-yorkaise en fit la preuve éclatante, tandis que deux sculptures se tenaient face au spectateur : deux corps de sirène (Siren I et Siren II, 2024), inspirés d’Orphée et les sirènes, un groupe de sculptures grecques de 350 av. J.-C. longtemps abritées dans la collection du Getty Museum.

Elles ont presque notre taille, et leurs bustes, leurs bras et leurs têtes sont en céramique. Tandis que leurs jambes, pareilles à des pattes d’échassier, sont en bronze. Plus loin, une autre sculpture anthropomorphe (Build Fire and Read the Future in Smoke, 2024) semble attendre d’être assemblée, alors que le torse enceint, les jambes, les pieds, les mains et les bras sont posés simplement au sol.

De remarquables tableaux en céramique

Mais ce sont les petits tableaux en céramique au mur qui interpellent à la faveur de leur incroyable aspect. Perret, qui les réalise depuis les années 2000, a acquis un savoir-faire particulier dans la confection de ces petites propositions esthétiques. The Song Ends, No One in Sight; over the River, Several Peaks Are Blue (2024), par exemple, mesure un peu plus de 50 cm.

Gorgé de couleur bleue, ce petit rectangle de céramique voit sa surface lisse chahutée par ce qui semble être des traces de mains. Tellement agitées ou maladroites qu’elles ont distordu le cadre, de sorte qu’on l’imagine parfaitement être issu des activités d’une communauté utopique dans le désert. Le récit revient ici à l’esprit du spectateur, tisse des liens entre lui et les œuvres : il fabrique un moment.

On est peu à peu convaincu de l’existence de cette société alternative et frugale dont Perret choisit des formes d’expression plausibles, qui renvoient volontiers à l’“art manuel”. Il en va ainsi des tapisseries de laine, qui, spectaculaires, déploient parfois un vocabulaire quasi enfantin de peinture abstraite, ou d’autres fois paraissent liées à la vie à New Ponderosa. L’une d’entre elles, longue de 2,50 m, est intitulée Détruire dit-elle (2024), et invite ainsi Marguerite Duras à revenir à notre mémoire. Perret semble vouloir saturer notre imaginaire. D’autres céramiques dans l’exposition new-yorkaise ont une forme triangulaire. Elle rappelle qu’à New Ponderosa, “les filles”, elles, fabriquent une Pyramid of Love.

À la galerie Mezzanin de Genève, une nouvelle célébration

L’exposition genevoise, pareillement, dissémine à nouveau les traces archéologiques relatives à New Ponderosa : parmi elles, The Hundred Flowers That Come with the Spring, for Whom Do They Bloom? II (2022), une fleur tropicale en céramique haute de 1,50 m, dont la corole rouge laisse jaillir un pistil jaune parfaitement phallique, et qui s’avère être une formidable sculpture.

Elle nous plonge sans précaution dans la grande singularité de l’œuvre de Mai-Thu Perret dont, au bout du compte, l’ingénieux dispositif, plutôt que de structurer et de restreindre, autorise finalement toutes formes d’expression, de sujet et de fantaisie. Perret s’en donne à cœur joie, semblant à son tour regarder l’art de cette communauté fictive : il y a probablement un bénéfice à considérer l’idée même d’utopie, celle d’une vie différente, recommencée, rebâtie.

Mai Thu-Perret, “Détruire dit-elle”, jusqu’au 22 février 2025 à la galerie Mezzanin, 63 rue des Maraîchers, Genève.