25

25

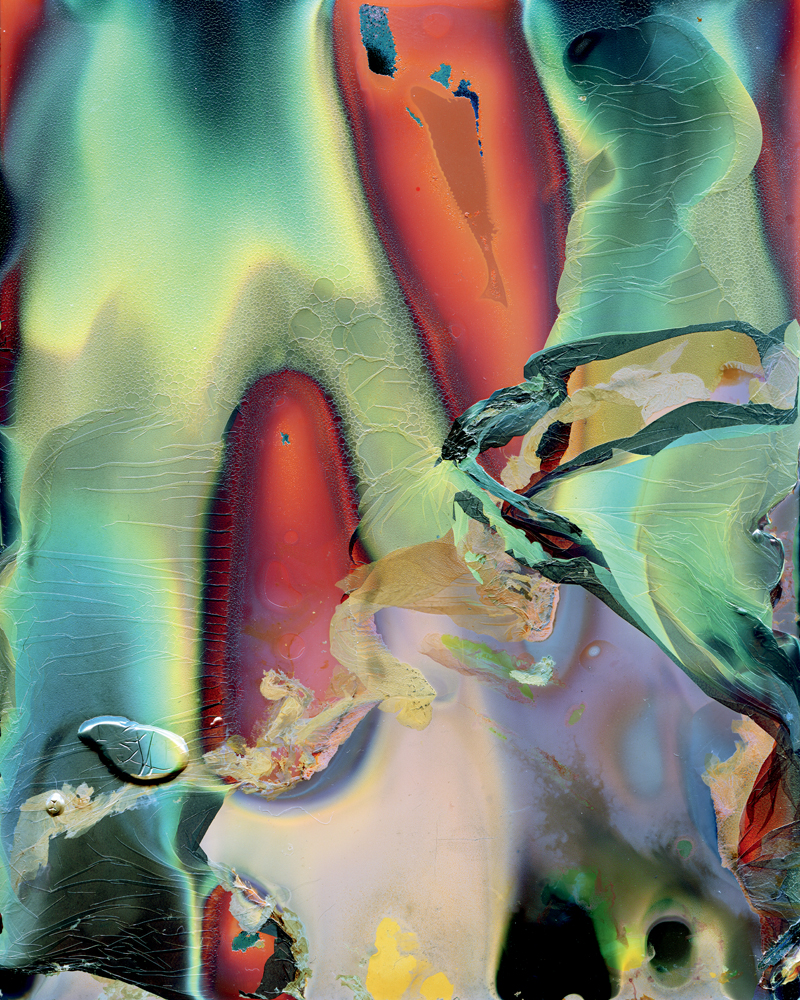

How photographer Daisuke Yokota turns pictures into hallucinations

Avec ses œuvres hallucinatoires invitant à un périple intérieur, intime et mystérieux, Daisuke Yokota s’est imposé comme l’un des plus importants photographes contemporains. Le galeriste parisien et grand spécialiste du jeune artiste japonais, Jean-Kenta Gauthier, partage pour Numéro art sa vision de ce travail fascinant et en perpétuel mouvement, de l’image figurative à l’abstraction sublime.

Par Jean-Kenta Gauthier.

Daisuke Yokota, qui a débuté dans la musique avant de se tourner vers des arts plus visuels, élabore depuis une décennie une esthétique des couches, des strates, des superpositions. Souvent, il invoque le son, se réfère au compositeur Aphex Twin : quel serait l’équivalent de la réverbération sonore dans une photographie ? Comment le temps peut-il être inclus dans une image fixe ? En 2015, il réalisait, sous le titre Inversion, un grand ensemble de photographies solarisées issues de la superposition du recto et du verso de pages de livres d’artiste imprimées sur un papier translucide (Matter Waxed, 2014-2015) : deux photographies en une, la superposition d’images souvent figuratives, qui engendre une image d’apparence abstraite, à l’instar de nos propres souvenirs entremêlés qui surgissent dans le présent et troublent la lecture de notre passé.

L’objet ne se réfère plus à rien (…), comme si l’identification au monde s’était définitivement épuisée.

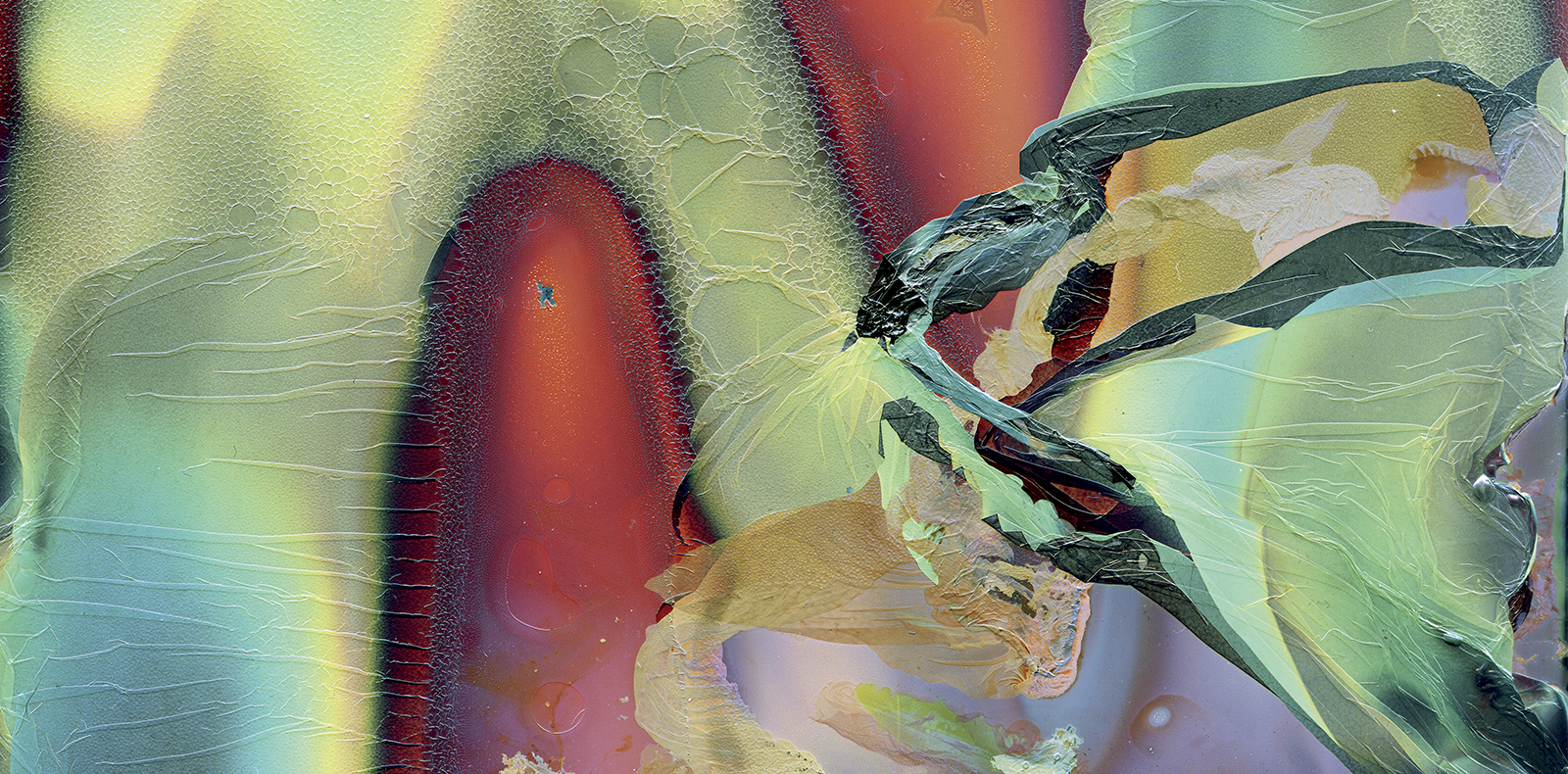

Si les premiers travaux de Daisuke Yokota tels que Back Yard (2012), Site/Cloud (2013) ou Corpus (2014) abritaient encore des images figuratives – des corps, des paysages, des éléments d’architecture –, l’artiste a très vite entrepris de rompre l’association entre le support ou la matière photographique et l’image retranscrite, refusant ainsi le principe de l’index photographique. Ainsi, les séries Color Photographs (2015), Matter (2016), Scum (Écume, 2018), Dregs (Lie, 2018), Sediment (2019) jusqu’à Untitled (Sans titre, 2020) sont autant d’étapes avec, à chaque fois, des variations techniques sur le même thème de la photographie résumée à sa matière, à ce qu’elle est et non à ce qu’elle représente. Le dernier volet, Sans titre, est à cet égard significatif : l’objet ne se réfère plus à rien et n’a même plus à être titré positivement, comme si l’identification au monde s’était définitivement épuisée.

En 2016, Daisuke Yokota réalisait Mortuary (Mortuaire), une œuvre photographique faite de gigantesques rouleaux de papier photosensible développés et fixés qui ne présentaient que la trace de la chimie employée, accompagnés d’une bande sonore composée de vibrations sourdes. Cette installation immersive se référait pourtant bien à un événement : enfant, l’artiste souffrait de poussées de fièvre qui provoquaient des hallucinations intenses, et cette œuvre était une évocation, au présent, d’un souvenir enfoui. L’abstraction a une fonction dans l’œuvre de Daisuke Yokota : “Une photographie sans l’intervention de la perception humaine n’est qu’un matériau, mais lorsqu’un humain la voit et pense à un certain moment et à un certain lieu, ladite photographie devient finalement un phénomène intéressant. Penser à la photographie, c’est penser à l’être humain lui-même.”

“Penser à la photographie, c’est penser à l’être humain lui-même.”

Pour préparer Room. Pt. 1, présentée au printemps de cette même année dans l’espace Guardian Garden à Tokyo, l’artiste s’est isolé durant deux mois dans des “love hotels”, ces établissements japonais où les chambres sont réservées à l’heure ou à la nuit, dans la ville de Tachikawa, près de chez lui, dans la préfecture de Tokyo. Comme s’il fuyait sa propre maison. Yokota qui, depuis une décennie, a souvent employé le voyage comme contexte de sa pratique, n’avait jusqu’à présent jamais “voyagé” dans sa propre ville. Pendant ces deux mois, il s’est évertué à maintenir un sens de la distance propre au voyageur et a vécu ses chambres d’hôtel comme des capsules temporelles où le temps suspendu et soudainement insignifiant est propice au surgissement du souvenir et de l’ailleurs. Il s’explique : “Lorsque vous vous rendez seul dans un ‘love hotel’, vous n’avez pas besoin de penser à ce qui va se passer ensuite, car votre objectif consiste à ‘juste être là’, et lorsque votre temps est écoulé, vous pouvez simplement partir. Lorsque vous êtes dans un tel moment dénué de sens, des souvenirs inattendus sont parfois évoqués, comme si vous rêviez, et bien que vous soyez conscient, vous semblez être ailleurs.”

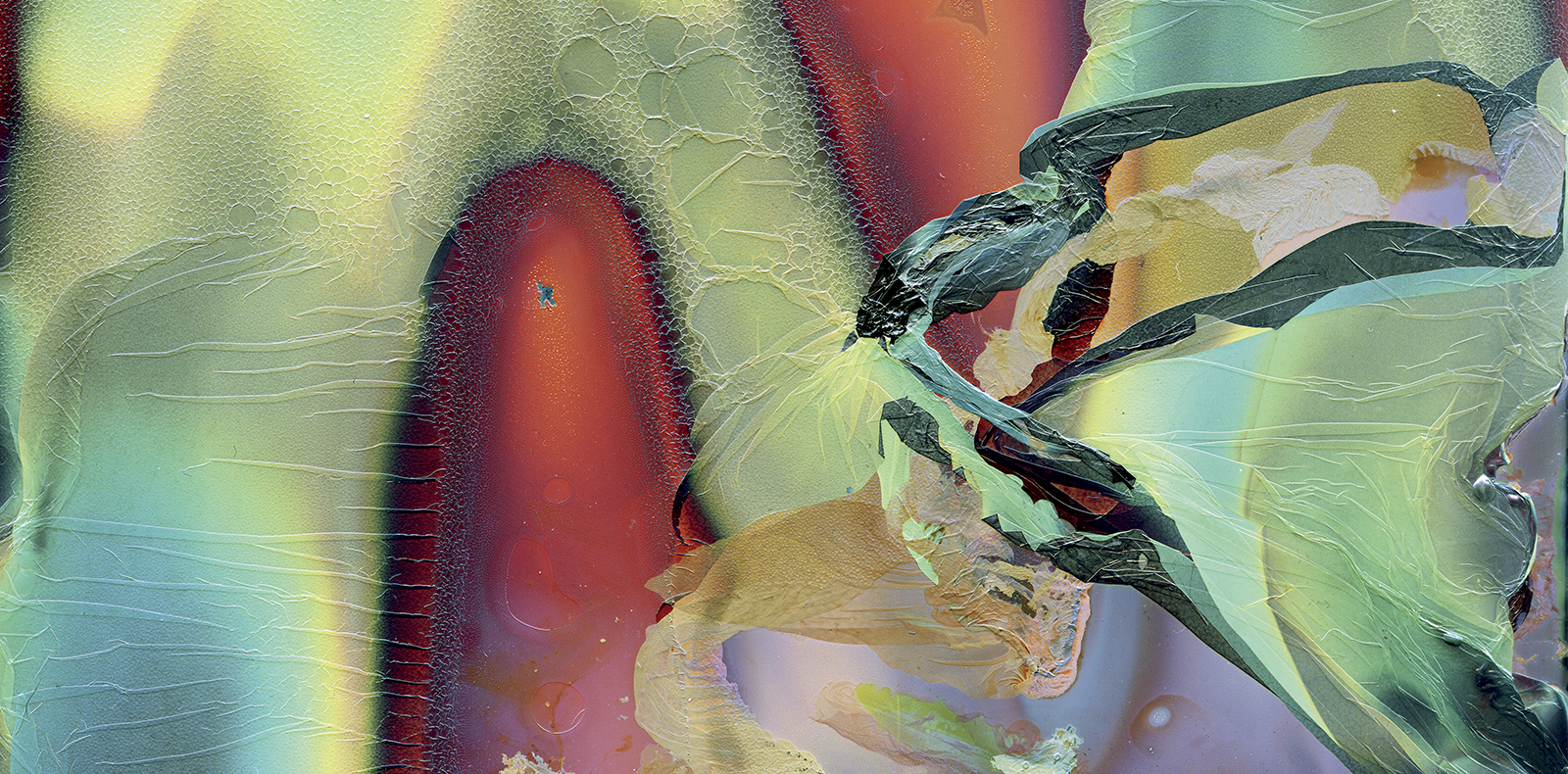

Ces chambres sont comparables à des grottes dans lesquelles le monde extérieur s’invite par surprise. Il poursuit : “Dans une grotte, l’image de la lumière passant par un trou pour pénétrer dans l’espace sombre est comme une hallucination, n’est-ce pas ? L’image qui y est projetée est celle du monde extérieur, mais ce n’est pas l’extérieur lui-même. Le spectateur ne fait qu’imaginer le monde extérieur à partir de là. Pour moi, l’acte de fantasmer depuis un lieu sur d’autres lieux est très photographique. En ce sens, je vois le ‘love hotel’ comme une grotte moderne, et l’espace lui-même recoupe la métaphore de la camera obscura.” Dans Room. Pt. 1, Daisuke Yokota a multiplié les œuvres – photographies, vidéos, sculptures – qui, en superposant des couches d’images, évoquent la manière dont le passé s’invite dans le présent, quand un moment en évoque un autre, quand un lieu en convoque un autre.

Il existe chez Daisuke Yokota un parallèle entre le besoin de se retirer du monde pendant deux mois, de se soustraire aux contingences du quotidien, et le refus du pouvoir d’identification au monde souvent accordé à la photographie. “Fondamentalement, je pense que l’endroit où la lumière est projetée n’a pas d’importance, et je pense que ce qui se trouve sur place n’a pas d’importance, même s’il y a des gens, tant qu’il y a un endroit où la lumière peut adhérer.” Daisuke Yokota vit à Tokyo, mais au fond, cela a peu d’importance. En se soustrayant au monde, il est partout chez lui. Ainsi voit-il la lumière – une leçon pour la photographie, et pour nous tous qui vivons isolés depuis de nombreux mois.