Le point de vue d’Eric Troncy : les prémonitions artistiques de Jean Baudrillard

Cet éminent sociologue exprima aussi en photographie ses intuitions prémonitoires. Ainsi, bien avant Instagram et le règne du selfie, il annonça l’avènement de l’“hyperréalité”, mélange de réel et d’imaginaire destiné à produire un simulacre du monde… l’ère de la réalité factice.

Par Éric Troncy.

Publié le 25 juillet 2018. Modifié le 18 avril 2025.

Le dixième anniversaire de sa disparition, l’an passé, fut remarquablement discret, si on le compare aux ondes de choc répétées que suscitèrent, de son vivant, ses textes et sa pensée. Il fut, en effet, l’un des penseurs les plus inventifs et déroutants, les plus commentés et critiqués aussi, et, pour tout dire, les plus scandaleux de la fin du xxe siècle, affirmant en pleine guerre du Golfe que La guerre du Golfe n’a pas eu lieu,et, en 1996, que l’art contemporain était frappé de “nullité”.

Il est vrai qu’il entretint des relations suivies et mouvementées avec le champ des arts visuels, offrant par exemple à Peter Halley ou Jeff Koons, à leurs débuts, des arguments théoriques involontaires. Il surprit une fois encore en exposant ses photographies (à la Biennale de Venise en 1993, et à la Documenta de Kassel en 2003). À les regarder aujourd’hui, celles-ci s’imposent à nous et suscitent l’interrogation : Jean Baudrillard, qui mourut en 2007 – soit trois années avant le lancement d’Instagram – aurait-il aussi prédit le futur des images, décrivant par anticipation leur nature, leur usage et leur fonction dans un monde futur ?

L’anniversaire de sa disparition fut discret, mais peut-être est-il lui-même devenu l’objet du mécanisme diabolique qu’il décrivait en 1992, affirmant la “réversibilité poétique des événements” et déclarant : “Nous sommes en train d’effacer tout le xxe siècle.” Sa veuve, Marine Baudrillard, a pourtant célébré cet événement d’une manière qui lui semble convenir à “l’esprit de Jean” : elle avoue une certaine fierté à avoir pu faire interdire à la circulation la petite rue Volta, dans le troisième arrondissement de Paris, pour y promener, avec quelques intimes, des portants à vêtements empruntés dans les boutiques du quartier, transformés en supports pour quelques-unes de ses photographies.

“Beaubourg aurait pu ou dû disparaître le lendemain de son inauguration, démonté et kidnappé par la foule, dont ç’aurait été la seule réponse possible au défi absurde de transparence et de démocratie de la culture”.

Car il fut aussi photographe, ajoutant à ses biographies posthumes une troisième profession. De fait on le décrit volontiers comme “sociologue- philosophe”, et il est probablement l’un des seuls pour qui ces deux disciplines irréconciliables ont semblé s’imposer pareillement. Professeur d’allemand (il est né en 1929 à Reims), il remit son destin en jeu à peine âgé de 30 ans, et suivit l’enseignement de l’École pratique des hautes études, se consacrant à la sociologie de la vie quotidienne. Sa thèse de troisième cycle, qu’il soutint devant un jury composé de Roland Barthes, de Pierre Bourdieu et de Henri Lefebvre, fut publiée deux ans plus tard, en 1968, sous son titre original : Le Système des objets.Baudrillard y éclaire les mécanismes de la société de consommation qui prend forme, et déjà s’imposent un style, une liberté et une inventivité sans grand compétiteur chez les sociologues.

“Peut-on classer l’immense végétation des objets comme une flore ou une faune, avec ses espèces tropicales, glaciaires, ses mutations brusques, ses espèces en voie de disparition ? La civilisation urbaine voit se succéder à un rythme accéléré les générations de produits, d’appareils, de gadgets, en regard desquels l’homme paraît une espèce particulièrement stable”, écrit-il ainsi dans l’introduction de ce premier livre, tandis que quelques années plus tard, s’intéressant au tout nouveau Centre Georges-Pompidou, il forme l’hypothèse selon laquelle “Beaubourg aurait pu ou dû disparaître le lendemain de son inauguration, démonté et kidnappé par la foule, dont ç’aurait été la seule réponse possible au défi absurde de transparence et de démocratie de la culture”.

C’est qu’aux qualifications successives de sociologue, de philosophe et de photographe doit s’en ajouter une qui irrigue et éclaire toutes les autres : pataphysicien. Lui-même se décrivit ainsi : “Pataphysicien à 20 ans, situationniste à 30, utopiste à 40, transversal à 50, viral et métaleptique à 60 – toute mon histoire.” La pataphysique, cette “science des solutions imaginaires”, fit son apparition dans les livres d’Alfred Jarry à la fin du XIXe siècle et s’organisa en 1948 en un Collège de Pataphysique se définissant comme une “société de recherches savantes et inutiles” : Baudrillard tirait une joie substantielle d’avoir été élevé à la dignité de “Satrape Transcendental” par ce Collège en 2001.

Jean Baudrillard reçut un appareil photo automatique lors de son premier voyage au Japon en 1981, et en conserva dès lors toujours un avec lui, photographiant avec une certaine frénésie, anticipant en cela notre comportement aujourd’hui ordinaire avec les Smartphone.

Il lui fallut assurément les armes de la pataphysique pour concevoir en 1981 Simulacre et Simulation, un ouvrage une fois encore prophétique qui décrit, en plein essor de Disneyland et à l’aube de la réalité virtuelle, l’“hyperréalité” du monde, dans laquelle s’entrechoquent la réalité et l’imaginaire, produisant du monde une copie où plus rien n’est authentique : une simulation, un simulacre. Vingt ans plus tard très exactement, la diffusion de Loft Storyet l’essor de la télé-réalité lui donnèrent à nouveau raison. La publication de cet ouvrage, et sa traduction en langue anglaise en 1983, braquèrent sur lui le feu des projecteurs internationaux.

Dans la communauté artistique new-yorkaise du début des années 80, le jeune Peter Halley, alors âgé d’à peine 30 ans, fait des idées de Baudrillard la théorie soutenant une nouvelle ambition artistique appliquée à des artistes aussi divers que lui- même et Jeff Koons – et que la critique tente de nommer : ce seront les “simulationnistes” (ou néo-conceptuels, néo-géo…). Dès lors, Baudrillard s’imposa aux États-Unis comme une sorte de gourou. Pour la conférence sur Andy Warhol qu’il donna en 1987 au Whitney Museum de New York, les places furent réservées plusieurs mois à l’avance… L’écrivaine américaine Chris Kraus se souvient de la participation du théoricien à la manifestation qu’elle organisa en 1996 : “Dans le casino Whiskey Pete’s à Primm, Nevada, durant un colloque sur la chance, quatre cents personnes se sont assises par terre, à 2 heures du matin, pour écouter Jean Baudrillard donner une conférence sur ‘la mort du réel’. À cause des drogues, de l’heure tardive, de l’accent français prononcé de Jean, de la traduction bâclée et du fait que peu d’entre nous étaient des philosophes aguerris, les gens réunis là entendaient au mieux un mot sur cinq. Malgré tout la réaction était extatique. Jean portait un costume lamé or de Liberace, et quoiqu’il fût gourou bien malgré lui, il était disposé à accepter ce que le public lui donnait : un amour pur, inconditionnel et sans mélange.” Lors de la même manifestation, Baudrillard se produisit live dans le même costume lamé or, interprétant un titre de sa composition, intituléSuicide moi, accompagné par un groupe de musique emmené par Mike Kelley.

La même année pourtant, le scandale éclata en France lorsque Baudrillard publia (dans Libération) “Le complot de l’art”, un brûlant réquisitoire invitant à penser la “nullité” de l’art contemporain (le mot “nullité” étant compris au sens de “sans effet” – ce qui est finalement très envisageable, mais le terme fut mal interprété par les lecteurs trop hâtifs, et toute une discipline cria au scandale). Il y décrit aussi l’évolution de l’art : “Aller à une biennale est devenu un rituel social comme d’aller au Grand Palais. Et on en est arrivé à ce que les signes du rituel soient nuls, sans signification, sans substance.” (1996.)

L’exposition en France de ses photographies, en 1999, dans la galerie photo de la FNAC Montparnasse, puis à la Maison européenne de la photographie (MEP), irrita un peu plus encore la communauté artistique. Ses photographies avaient déjà été montrées à Venise, à Rio de Janeiro, à Tokyo, mais la proximité les rendit peu supportables à l’avant-garde française qui, pourtant, ne cacha pas sa curiosité pour

ces images qui semblaient en tout point prolonger la pensée du sociologue. Jean Baudrillard reçut un appareil photo automatique lors de son premier voyage au Japon en 1981, et en conserva dès lors toujours un avec lui, photographiant avec une certaine frénésie, anticipant en cela notre comportement aujourd’hui ordinaire avec les Smartphone.

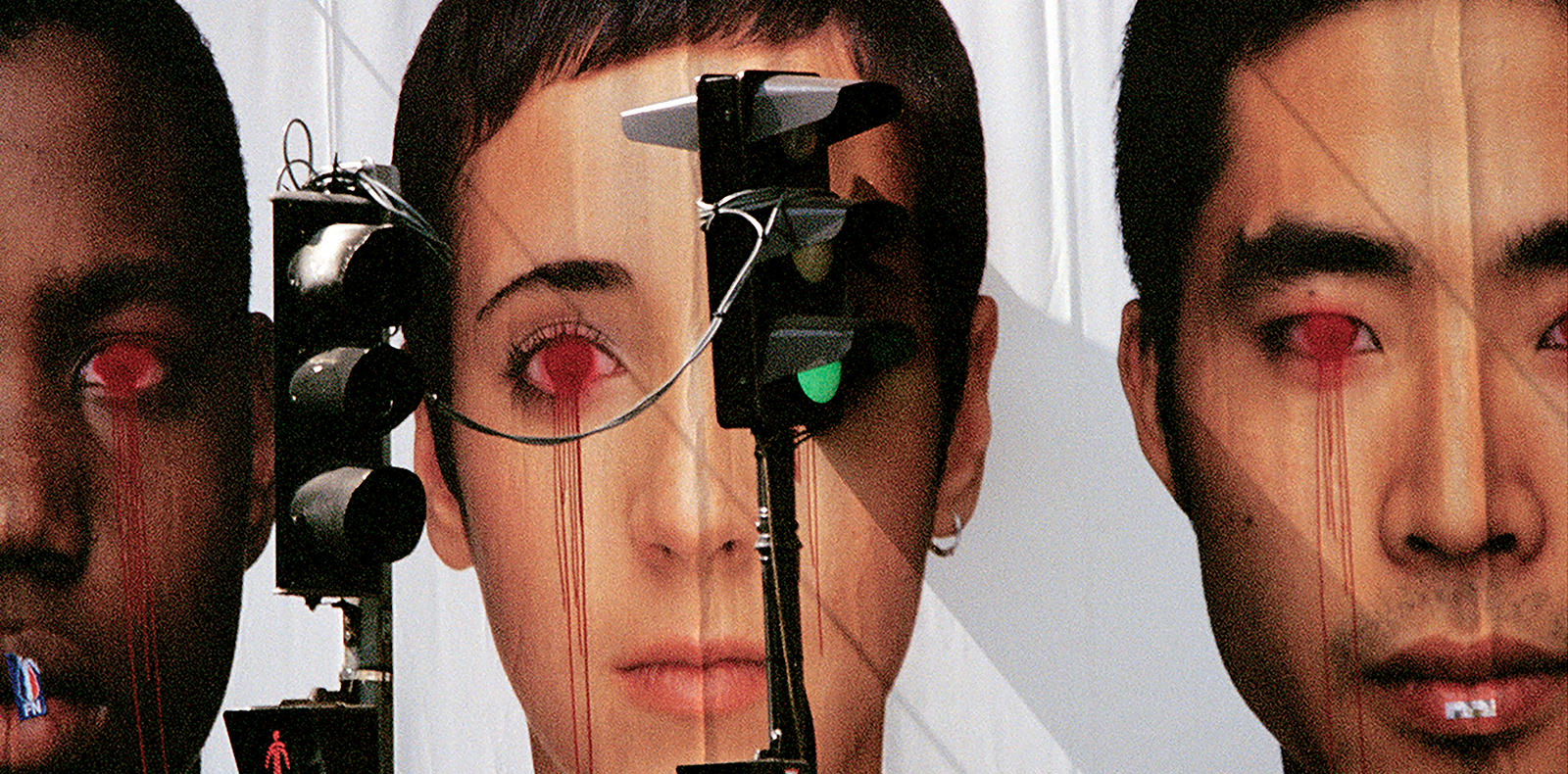

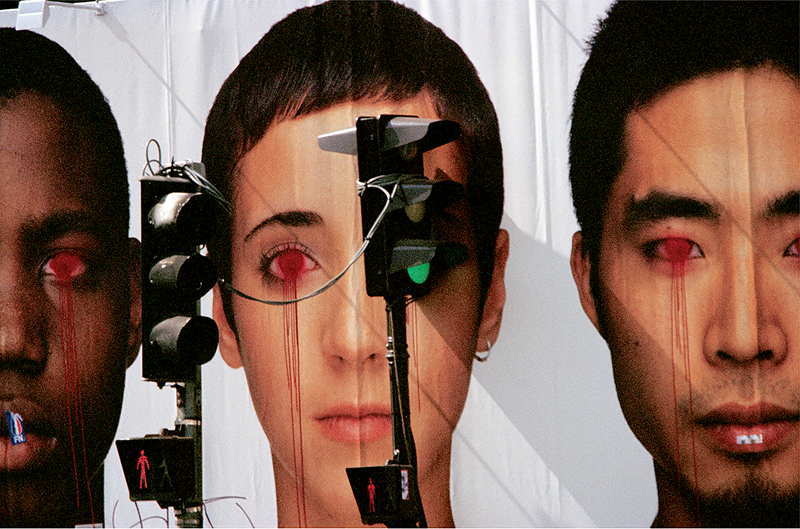

Il photographia sans relâche les moments de “surprise des apparences” (pour reprendre les termes employés par Françoise Gaillard dans les Cahiers de L’Herne consacré à Baudrillard) où la réalité semble plus artificielle encore que la fiction ou les images de synthèse. Un moment où une étendue d’eau semble rose. Le nœud sur le tronc d’un arbre à l’écorce naturellement bleue. Un feu de signalisation, dans l’espace urbain, qui se superpose à l’œil d’un personnage sur une affiche publicitaire Benetton. Une lampe sur le coin d’un bureau dans une lumière qui fait ressembler la scène à une image de synthèse, plus vraie que nature…

Ses images s’emploient à n’être pas documentaires, entendent imposer leur “langue originelle”, revendiquant une photographie “qui ne signifie rien, qui ne veut rien signifier, qui résiste à la violence de l’information, de la communication, de l’esthétique, et retrouve l’événement pur de l’image comme forme de résistance”. Accessoirement, ces images ressemblent à s’y méprendre aux images les plus classiques d’Instagram et, en la matière, Baudrillard éleva dès les années 2000 l’autoportrait au rang de selfie, se photographiant sans cesse et de manière quasi compulsive.

En sus du reste, sa prédiction des usages de l’image contemporaine et la description de ses mécanismes d’apparition a de quoi fasciner. Car c’est bien avant le triomphe des Smartphone et des réseaux sociaux que le philosophe-sociologue, photographe- pataphysicien écrivait : “Aujourd’hui chacun peut s’imaginer voir passer le Weltgeist [l’esprit du monde] devant son objectif et être devenu, par la maîtrise incessante des images, une conscience universelle. C’est le règne de l’expressionnisme photographique – face à des objets qui n’attendaient que d’être vus et photographiés, c’est- à-dire pris à témoin de l’existence du sujet et de son regard.”