22

22

Rencontre avec la chorégraphe Gisèle Vienne : “Ce qui se passe à La Station est beaucoup plus fort qu’à l’Opéra de Paris”

Créée en 2019 et tout juste présentée au festival Variations à Nantes, la pièce L’Étang, avec Adèle Haenel, affiche partout complet et galvanise son public. Son auteure, la metteuse en scène et chorégraphe franco-autrichienne Gisèle Vienne, artistiquement et politiquement très engagée, y décrypte, comme dans la majorité de son œuvre, une société qui souffre des rapports de domination en place.

Propos recueillis par Chloé Sarraméa.

Ça peut paraître un peu gnangnan, dit comme ça. Mais Gisèle Vienne tient à une chose : rendre le monde meilleur. Son travail, qui mêle la danse, le théâtre et les arts plastiques, décrypte, à travers des émotions très intenses, les dysfonctionnements de la société et les inégalités structurelles qui engendrent, selon elle, rage et violence. Et entend bien, avec des œuvres infusées par la philosophie, les sciences, la psychologie et la sociologie, changer ou déplacer le regard – même si ce n’est que l’histoire d’une heure trente… À 46 ans et après avoir monté une quinzaine de pièces dont, le public, à chaque fois, ne ressort pas indemne, l’artiste franco-autrichienne continue d’interroger les rapports de pouvoir en instaurant un dialogue avec des sentiments universels tels que la passion amoureuse ou les relations filiales. Obsédée par les poupées grandeur nature et les rave parties, celle qui est passée par l’Institut international de la marionnette de Charleville-Mézières à la fin des années 1990 est parvenue, vingt-deux ans après avoir débuté, à galvaniser l’audience. Et fait toujours salle comble.

Numéro : Vous êtes chorégraphe, metteuse en scène, plasticienne… L’une de ces casquettes trouve-t-elle davantage grâce à vos yeux ?

Gisèle Vienne : La danse et la musique sont mes moteurs premiers. Mais également la littérature et la philosophie. Toutes ces passions me poussent à créer. J’adore la peinture, la matière, le bois… C’est ce qui rend ma pratique heureuse. Je travaille également la sculpture, la scénographie, le mouvement, la philosophie… Tout ça est complémentaire. Ce qui me met en joie, c’est l’interaction humaine et je considère que travailler sur le corps c’est dire mon rapport à l’architecture, à l’espace et à la lumière.

Après vingt-deux ans de carrière, un changement s’est-il opéré dans votre pratique ?

Je remets constamment mon travail en question. Je pourrais décliner le modèle d’une pièce quinze fois mais je préfère me réinventer. Voir quelque chose autrement, casser les évidences : ce sont des exercices pour arriver à déplacer son regard, c’est comme du sport ! Et je travaille pour que mes pièces amènent cette pratique physique du cerveau. Je trouve émouvant d’encore de voir des gens se trouver dans un théâtre. Plein d’études psychologiques ont été faites sur le sens de cette expérience : porter l’attention sur quelque chose, ensemble et cote à cote, qu’est ce ça génère ? C’est un fait, on regarde autrement quand on est deux cent dans une salle. C’est important pour la pensée, le sens, le bien être, la cohésion sociale… Aujourd’hui, mes salles sont pleines, on refuse même du monde !

“Aux États-Unis, si on n’est pas à New York ou à Los Angeles, les gens ne savent même plus ce qu’est un théâtre !”

Votre dernière pièce, L’Étang, affiche complet quasiment partout. Pourquoi selon vous ?

On a essayé de construire un langage – c’est-à-dire une manière de jouer et de s’exprimer – qui est inhabituel au sens qu’il est autre. Il déplace le regard et permet de se focaliser sur des choses que nous sommes éduqués à ne pas entendre et voir. Car ce qui est occulté sert un rapport de domination. Dans la pièce, on parle de la construction des inégalités à travers la structure familiale hétéropatriarcale blanche : c’est le berceau des dominations. Elle est construite de manière à ce que tous les spectateurs puissent traverser une expérience qui leur est très personnelle. L’émotion m’intéresse dans le sens où on a l’habitude de la dénigrer, comme si elle était là pour séduire le spectateur ou le manipuler… Il y a un corps à corps entre les spectateurs et la pièce, un dialogue physique. Et les deux comédiennes livrent une performance magnifique.

Beaucoup de spectacles ne font cependant pas salle comble. Une étude [Harris Interactive] montre que seuls 25% des habitués du théâtre y sont retournés depuis leur réouverture…

Ayant tourné quasiment dans le monde entier, je n’ai eu de cesse de répéter la fragilité des métiers du spectacle et la situation assez exceptionnelle de la France et de l’Europe. Si on va au Canada ou au Brésil, c’est la catastrophe. En France, les habitants d’Annecy ou de Grenoble peuvent aller voir un spectacle. Aux États-Unis, si on n’est pas à New York ou à Los Angeles, les gens ne savent même plus ce qu’est un théâtre ! Roselyne Bachelot, par exemple, pense que le spectacle vivant devient une expérience numérique… Moi je n’ai rien contre les expériences numériques, c’est super, mais ce n’est pas la même chose ! Avec la pandémie, une fragilité s’est instaurée : il y a eu des dérives, des craquages, des suicides…

“Regardez la force de frappe d’une partie du cinéma mainstream qui place de manière récurrente les hommes blancs comme les sauveurs du monde. C’est le bras droit de l’ordre capitaliste en place.”

La politique, la pandémie, la montée de l’extrême droite ou encore la guerre en Ukraine ont-ils donc constitué un virage dans le monde du spectacle vivant ?

Concernant la montée de l’extrême droite, le tournant est clair : le discours ouvertement raciste de Nicolas Sarkozy, à Grenoble, en 2010. Il a permis que cette pensée soit autorisée en dehors du champ de l’extrême droite et du parti de Marine Le Pen. Dans tous les cas, entre la pandémie, l’extrême droite et la guerre en Ukraine, on arrive à un climax absolument dramatique qui, je l’espère, sera réparable…

Quel rôle l’art a-t-il à jouer dans cette réparation ?

Le développement des connaissances permet de comprendre ce qui ne va pas ou ce qui nous procure du plaisir. Il donne la possibilité de développer des outils d’action. Tout le monde est en mesure de comprendre à quel point l’expérience sensible est au cœur du rapport au monde. Ce n’est pas une expérience élitiste : c’est la base, l’oxygène, c’est comme manger. Sans ça, on crève. Aujourd’hui, on essaie de bâillonner nos corps, nos sens… C’est absolument morbide. En tant qu’artiste, il faut avoir conscience qu’on peut travailler, mais pas au service du pouvoir en place. Regardez la force de frappe d’une partie du cinéma mainstream qui place de manière récurrente les hommes blancs comme les sauveurs du monde. C’est le bras droit de l’ordre capitaliste en place. Ce gouvernement invisibilise l’art en tant qu’espace de subversion et essaie de le faire mourir…

Qu’avez vous pensé du traitement de la culture dans les programmes des candidats à l’élection présidentielle ?

De l’absence plutôt ! [Rires.] Je vois un démantèlement de la pensée – du corps, de la sensibilité et de la théorie – et de ce qui se fait dans les centres de recherches et les universités…Tout est saccagé. On est dans la construction d’une société capitaliste néolibérale crasse. Ce qui me dérange, c’est que le gouvernement en place agit en ce sens. Ils veulent une société structurellement inégalitaire, qui écrase la gueule à une majorité de la population. Mais ce qui est enrageant, c’est d’entendre Macron dire l’inverse en nous faisant croire que nos vies importent plus que leurs profits… Ça me donne envie de pleurer. Evidemment que non ! Tout est mis en place pour exploiter toujours davantage, de manière dégueulasse et éhontée une majeure partie de la population au profit d’une minorité. Dans ce capitalisme néolibéral, il n’y a pas de place pour la culture, c’est normal que les candidats n’en parlent pas. Ils construisent une autre société : morbide, sans place pour l’écologie, le féminisme, l’antiracisme ou le classisme [discrimination fondée sur l’appartenance ou la non-appartenance à une classe sociale].

Chacun a évidemment récupéré, dans sa campagne, la guerre en Ukraine.

Cet automne, vingt-sept personnes sont mortes dans la Manche. On voit bien une inégalité : des réfugiés sont “bien” et d’autres non. Le porte-parole de Zemmour a quand même dit, sur France Inter, qu’il ne faut pas que cette solidarité devienne un attrape mouches ! Les mouches sont les autres, les non Blancs. C’est ça, la violence. La question que je me pose est donc la suivante : quelle est la responsabilité de tous les systèmes politiques dans la guerre que mène Poutine en Ukraine ?

“Quand j’ai joué au Théâtre des Amandiers à Nanterre, j’ai été très choquée de voir un public si blanc alors qu’une majeure partie de la population est racisée”

Parlons de la sociologie des spectateurs de vos pièces. On voit souvent, malheureusement, au théâtre, une majorité de blancs hétérosexuels… Qu’en est-il par exemple pour Crowd, qui est une pièce rendant hommage à la culture rave ?

Quand j’ai joué au Théâtre des Amandiers à Nanterre, j’ai été très choquée de voir un public si blanc alors qu’une majeure partie de la population est racisée. L’assemblée la plus mêlé que j’aie vu c’était à São Paulo, au Brésil. Pour une fois, chaque spectateur était différent de son voisin ! Les spectateurs de mes pièces sont globalement jeunes et pas super hétéros [Rires.]… Le coeur de Crowd est quand même l’amour homosexuel féminin ! Certes, il n’y a que des Blancs sur scène mais pour le casting, parmi les deux cent cinquante danseurs auditionnés, il n’y avait que deux Français noirs, un Japonais et un Marocain. C’est aussi à moi de faire en sorte qu’il n’y ait pas que des Blancs qui viennent auditionner… En revanche, en termes de diversité, on s’en sort mieux en danse contemporaine qu’au théâtre. Il faut néanmoins que ça bouge à tous les endroits : le fait qu’une place à Londres coûte 45 euros change forcément la sociologie des spectateurs.

Tout dépend donc de l’endroit où une pièce est jouée plutôt que des thématiques qu’elle aborde ?

Que l’on soit au Centre Pompidou, à la MC93 ou à La Station, ce ne sont pas les mêmes gens et ce n’est pas le même regard. Je sais bien que quand je présente des œuvres au Musée d’Art Moderne de Paris, elles deviennent tout de suite la “grande culture”. C’est un peu autoritaire… Pourtant, il peut y avoir des œuvres très fortes dans des MJC et très faibles à l’Opéra de Paris ! On me dit parfois : “Qu’est ce que ça fait de jouer à Paris ou à Barcelone ?” Mais c’est très différent de jouer au Théâtre du Rond Point ou à la MC93 de Bobigny : d’autres personnes viennent, d’autres générations, d’autres origines…

“On m’a proposé de jouer une pièce à Dubai, où l’homosexualité est condamnée à la peine capitale. Évidemment, je pourrais la bricoler, mais c’est hors de question.”

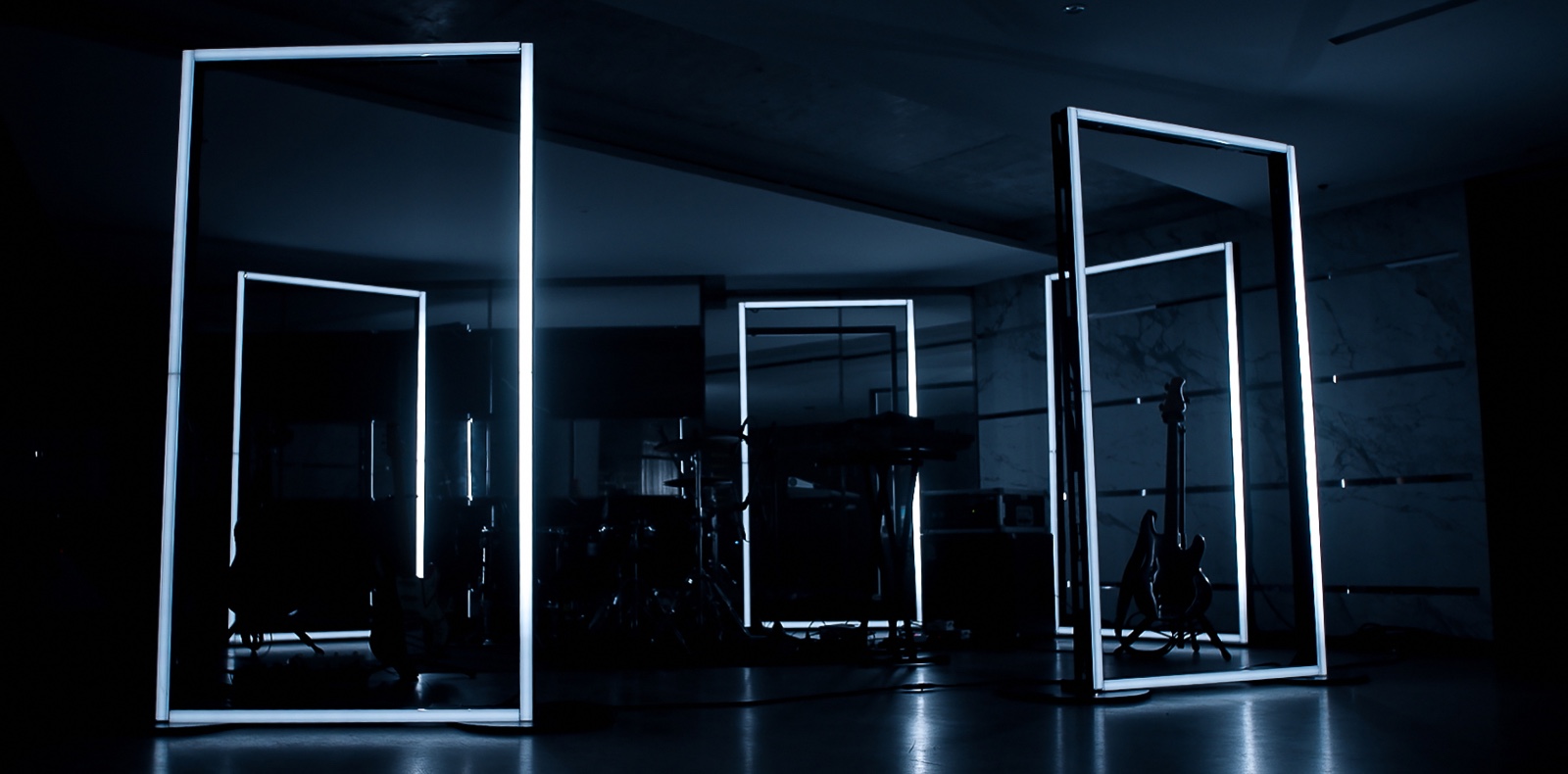

Comment êtes-vous parvenue, avec Crowd, à amener la culture rave dans un théâtre et, à l’inverse, à monter cette pièce de danse contemporaine à La Station, une boîte de nuit en banlieue parisienne ?

Quand j’ai vécu à Berlin, j’avais vu des pièces extraordinaires au Deutsches Theater, qui était dirigé par Thomas Ostermeier au début des années 90. Juste à côté du théâtre, les gens du Berghain organisaient des soirées au Bunker Club ! Quand je travaille sur Crowd, je souhaite réunir ces espaces – bien que mon rapport au corps et au temps n’est pas le même que si je vais danser à La Station. Jouer cette pièce là-bas est un acte politique : on sortait de pandémie, le lieu avait été fermé si longtemps, je me disais que c’était fort de l’investir parce qu’en plus d’être une boîte de nuit, il est un point central de la culture, de la chorégraphie et de la politique… Ce qui s’invente à La Station est beaucoup plus fort que ce qui peut se créer à l’Opéra de Paris.

En quoi cette pièce est-elle importante pour vous ?

Je souhaitais que le spectateur soit à la limite de monter sur le plateau… J’aurais beaucoup aimé être traductrice, j’y pense beaucoup quand je crée : comment traduire ce que je perçois d’une expérience sensible et théorique au monde à travers une autre langue ? Dans cette pièce, on travaille le sentiment amoureux. J’étais très amoureuse quand je l’ai écrite et je me disais : “C’est drôle comme une émotion intense change le regard sur le monde. C’est un état physique qui peut être déclenché par un humain mais aussi par l’écoute d’un morceau ou une balade en forêt, lorsque la lumière change et qu’on ressent une vibration : on a l’impression d’être amoureux.” Vous savez, on m’a proposé de jouer la pièce à Dubai, où l’homosexualité est condamnée à la peine capitale. Évidemment, je pourrais la bricoler, mais c’est hors de question.

Quelle est votre définition de l’obsession ?

Une exploration poussée d’un sujet ou une exploration poussée de manière pathologique d’un sujet.

Votre obsession pour les poupées est-elle pathologique ?

Tellement pas ! [Rires.] Lorsque je reprends des sujets, c’est que le dialogue n’est pas fini. En disant : “Ah vous n’avez pas encore vu? Alors je vais le remettre encore et encore ! ”, c’est l’insolence d’une insistance éhontée. J’ai récemment fait une interview avec le cinéaste Vincent Leport [auteur, notamment, de Bruno Reidal, actuellement en salle] ou nous parlons des mystères de la violence. Je ne supporte plus le mystère autour de mon travail. Je ne dis pas que tout est intelligible, je suis aussi très obscure, mais tout n’est pas mystérieux ! Occulter, c’est rendre service à un aveuglement qui sert les rapports de domination en place : on a intérêt à ce que les choses soient invisibles. L’agression sexuelle sur mineur dans le sport dans This is how you will disappear, l’amour homosexuel dans Crowd, la représentation des ados à travers des poupées qui sont a la fois immobiles et muettes qui nous invite à essayer d’entendre ce qui se dirait à travers ces corps en pleine puberté… Il y a des signes partout. S’il vous plait : lisez les. En tant que spectatrice, je me force à me déplacer mais je suis toujours sidérée par mon aveuglement. Alors, il n’y a qu’une solution : s’acharner.

L’Etang de Gisèle Vienne est actuellement en tournée. La pièce sera reprise au Théâtre Nanterre-Amandiers en mai 2022.