17

17

Qui est Anhar Salem, lauréate du Prix Reiffers Art Initiatives 2025 ?

Ce mardi 15 avril, le fonds de dotation Reiffers Art Initiatives annonçait l’artiste Anhar Salem lauréate de son prix, récompensant chaque année un jeune talent de la scène artistique contemporaine. Ses œuvres sont à voir jusqu’au 10 mai dans l’exposition “1000 milliards d’images”, aux côtés des autres finalistes.

Portrait par Jonathan Llense,

Propos recueillis par Thibaut Wychowanok.

Publié le 17 avril 2025. Modifié le 29 avril 2025.

Anhar Salem remporte le Prix Reiffers Art Initiatives 2025

Chaque année depuis 2022, le fonds de dotation Reiffers Art Initiatives remet un prix à un jeune talent de la scène artistique contemporaine. Choisi par le comité artistique du fonds parmi un panel d’artistes, ce dernier se voit remettre la somme de 10 000 euros ainsi qu’une commande d’œuvre muséale qui rejoindra la collection du fonds.

Après Pol Taburet, Ser Serpas et Clédia Fourniau, c’est désormais Anhar Salem qui recevait mardi 15 avril la prestigieuse récompense, pour la pertinence de son œuvre vidéo interrogeant les dangers liés à la prolifération des images à l’ère contemporaine, les nouveaux jeux de pouvoir et d’aliénation qui en découlent.

Jusqu’au 10 mai prochain, elle présente dans l’exposition “1000 milliards d’images” de Reiffers Art Initiatives, à Paris, un film et une installation inédites, aux côtés des autres finalistes du prix : Jean-Vincent Simonet, Caroline Poggi et Jonathan Vinel, et Nanténé Traoré.

L’interview de l’artiste, exposée à Paris

Numéro art : L’exposition s’ouvre sur une nouvelle vidéo. Une œuvre très personnelle. De quoi s’agit-il ?

Anhar Salem : C’est une vidéo que j’ai tournée dans ma chambre avec mon iPhone lors d’une crise que l’on pourrait qualifier de psychotique ou maniaque. Un moment où je prenais conscience de mon corps, de la réalité de ce corps.

Tu te filmes donc comme toute la jeune génération a pris l’habitude de se filmer : avec la caméra de ton téléphone, comme s’il s’agissait d’une vidéo Snapchat ou TikTok. Et ce n’est pas la première fois que tu t’intéresses à la manière dont les réseaux sociaux influencent notre façon de nous représenter…

Oui, ce qui m’intéresse justement est cette idée d’accessibilité des équipements qui permettent de nous représenter nous-mêmes, comme la caméra de l’iPhone. J’ai filmé cet épisode maniaque pendant une demi-heure même si la vidéo présentée ne fait que quelques minutes. Ce fut un moment où j’ai pu réfléchir à l’étrangeté de la réalité dans laquelle nous vivons, un monde où les images nous submergent, où l’individualisme est exacerbé. Ce fut un moment de contemplation de cet état de la réalité.

La vidéo a cependant été modifiée. Tu y apparais sous la forme d’un avatar numérique…

En réalité, j’ai utilisé l’intelligence artificielle pour retravailler les images prises à l’iPhone. Mon usage de l’IA est très basique, j’utilise des prompts comme n’importe qui peut le faire aujourd’hui. Je trouve cela intéressant car cet usage offre à la video un aspect très « IA » : une esthétique que l’on reconnaît facilement et qui s’impose le plus souvent à nous. Mais cette esthétique ne vient pas de nulle part, c’est un choix des entreprises d’IA… L’IA est en réalité un produit de reproduction médiatique de masse. Ce n’est pas intelligent. Cela reproduit ce qu’on lui apprend à reproduire. Tout dépend donc des décisions prises par les entreprises qui les créent.

L’IA reproduit ce qu’on lui apprend à reproduire. Tout dépend donc des décisions

prises par les entreprises qui la créent.

– Anhar Salem

L’installation vidéo qui clôture l’exposition consiste, quant à elle, en différents éléments : un grand papier peint recouvrant toute la cimaise, une vidéo placée en son sein, et une sculpture à l’arrière d’où s’échappe un poème de temps à autre. De quoi nous parle cette installation ?

Je joue avec cette œuvre sur la verticalité des images sur les nouveaux médias. Je pense notamment aux réseaux sociaux comme TikTok ou aux Reels sur Instagram. Nous avons pris l’habitude de scroller les images, de les zapper verticalement. Dans la vidéo TW constituée d’extraits trouvés sur les réseaux et Internet, les images scrollent verticalement et donnent l’impression de s’écouler comme de l’eau depuis une fontaine [sur les images, l’artiste a superposé un torrent d’eau qui semble emporter les extraits dans un flux incessant].

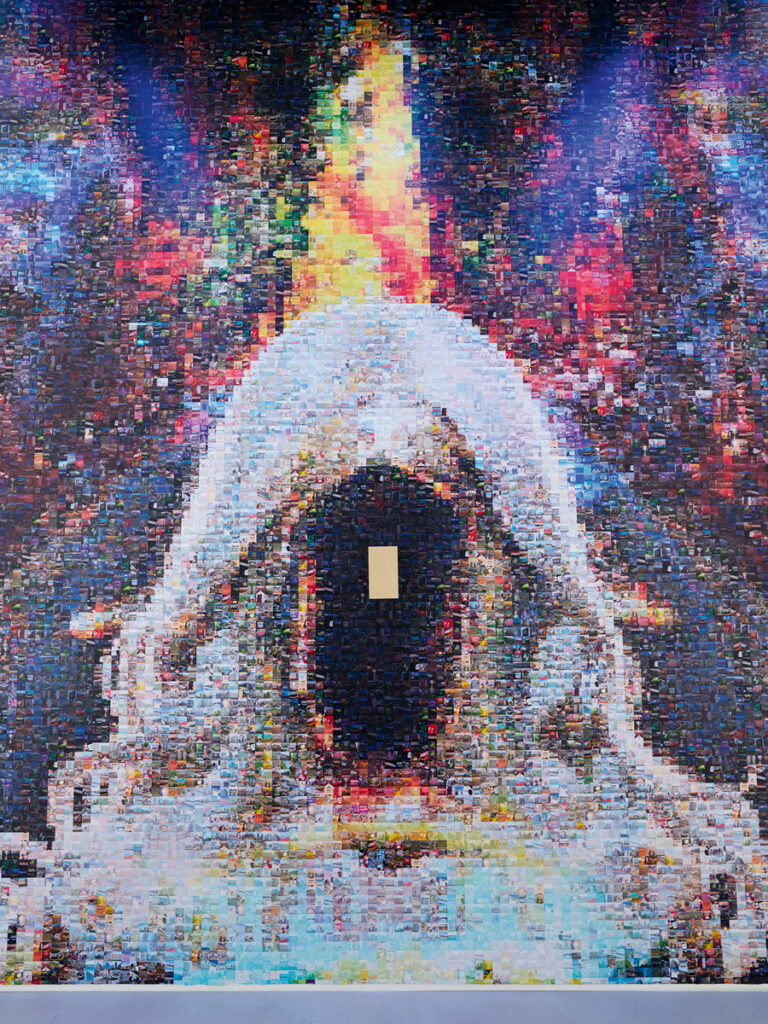

Le wall paper, vu de loin, évoque quelque chose de divin, une architecture religieuse. Il est composé quand on y regarde de plus près de centaines d’images de logos et de locaux d’entreprises de la tech.

Je ne veux pas exprimer en cela que les entreprises de la tech sont la nouvelle religion aujourd’hui, ce serait une idée un peu trop simple. Ces images, comme des pixels, forment une image globale plus grande. Elles représentent la manière dont ces entreprises technologiques décident de se représenter elles-mêmes au public : leur logo est accompagné d’un ciel bleu, leurs locaux sont présentés à côté de jardins ou de parcs. À mille lieues donc de la réalité de leurs activités.

Ces entreprises ont aussi pour particularité de mettre leurs technologies au service de la guerre et des militaires. Je m’intéresse plutôt à la manière dont elles créent des narrations et des formes de représentation, décident de se représenter elles-mêmes, le paradis ou le monde idéal. Et je mets cela en parallèle avec la manière dont toutes les religions l’ont également fait.

Car ces récits dont tu as trouvé beaucoup de traces et d’extraits en ligne conditionnent la manière dont nous percevons le monde. Ils nous abreuvent de représentations, d’imaginaires.

Oui chacun à sa manière nous présente un paradis.

Cette œuvre, en réalité, s’intéresse moins à la religion ou aux entreprises de la tech qu’à la manière dont les instances de pouvoir définissent des modes de représentation et des récits qui s’imposent à nous…

Oui, complètement.

Les œuvres d’Anhar Salem sont à voir actuellement dans l’exposition “1000 milliards d’images”, du 16 avril au 10 mai 2025 chez Reiffers Art Initiatives, Paris 17e.