27

27

Robert Morris, géant du minimalisme en 5 grands principes artistiques

Au centre d’une exposition d’ampleur, organisée jusqu’au 1er novembre au musée d’Art moderne et contemporain de Saint-Étienne, l’artiste américain Robert Morris (1931-2018) a exploré dans ses œuvres les limites mêmes de l’art en les confrontant sans cesse au corps du spectateur. Retour sur cinq principes artistiques ayant régi la pratique de cette figure majeure du minimalisme.

Par Matthieu Jacquet.

Parler d’art minimal américain sans mentionner Robert Morris serait une erreur. Et peut-être encore plus, d’éluder comment ce dernier a nourri le mouvement, puis l’a transformé jusqu’à s’en affranchir presque totalement. Constamment guidé par une même obsession : mettre le corps du spectateur et sa perception au cœur de l’expérience de l’œuvre d’art, l’artiste originaire de Kansas City a élaboré dès l’aube des années 60 tout un arsenal sculptural en réponse à ses questionnements. Abstraites et monumentales, compactes ou disparates, solides ou flexibles, opaques ou réfléchissantes, ses pièces sont devenues des réceptacles de sa radicalité plastique et conceptuelle, qu’il a également théorisée à travers de nombreux textes. Inventeur de l’anti-forme, affilié au post-minimalisme avant de passer à la figuration, puis enfin de réinvestir ses premières œuvres, l’Américain disparu en 2018 laisse derrière lui un héritage considérable, revisité partiellement jusqu’au 1er novembre par le musée d’Art moderne et contemporain de Saint-Étienne (MAMC+). Composée d’une dizaine d’œuvres monumentales datées des années 60 et 70, cette importante exposition invite à redécouvrir toute l’ambition plastique et théorique de Robert Morris et nous offre l’occasion de relire son œuvre à travers plusieurs de ses principes artistiques majeurs.

1. Le rapport au corps

“Le corps perceptif”. Le titre de l’exposition annonce la couleur d’emblée : l’œuvre de Robert Morris ne peut être dissociée du corps humain. Car si, par leurs formes élémentaires, leur abstraction et leurs matériaux industriels, ses sculptures peuvent sembler désincarnées et froides, ce n’est que dans l’attente d’être activées par le visiteur. Pour impliquer cet acteur clé de leur compréhension, Robert Morris joue sur leurs dimensions en les fondant, à l’instar des plus célèbres minimalistes américains, de Tony Smith à Carl Andre, sur les mesures standard qui régissent nos espaces construits et notre mobilier. En atteste son œuvre réalisée en 1961, Untitled (Box for Standing), une boîte rectangulaire en bois de chêne, dans laquelle l’artiste lui-même se love comme dans un cercueil parfaitement taillé pour lui. Mais aussi ses grillages en aluminium élevés sur 1 mètre 60 pour bloquer le passage du visiteur lambda dans une installation de 1969, ou encore sa série de sculptures en bois interactives – triangles, cylindres, sphères ou cubes – créées en 1971 pour son exposition à la Tate Modern, que le public était vivement invité à manipuler. Ces jeux d’échelle se combinent le plus souvent à un autre acteur majeur, l’éclairage, pour conférer aux œuvres de Robert Morris toute leur théâtralité.

2. La dispersion

Une bourrasque est passée par là. Ou presque. Dans l’une des salles de l’exposition, des dizaines de plaques de laiton, de cuivre ou d’acier de tailles diverses et des morceaux de feutre sont éparpillés dans l’espace. À première vue, leur disposition semble fortuite, comme si l’on venait de vider un immense sac sur le sol, mais s’y promener permet de discerner leur organisation méticuleuse. Car ce chaos créé par Robert Morris en 1969 obéit en réalité à quelques règles : les 200 éléments qui le composent ne peuvent pas se toucher s’ils sont faits dans le même matériau, doivent investir l’ensemble de leur espace d’exposition au sol et contre les murs, et surtout ne doivent pas être installés par l’artiste lui-même. En imaginant ces pièces et leur protocole flexible, leur auteur confie toute une partie de l’œuvre aux commissaires afin qu’ils soient libres de l’adapter au lieu dans lequel ils l’exposent. L’installation devient ainsi évolutive, performative et ne donnera jamais la même composition. Ce procédé est également l’occasion pour Robert Morris de redéfinir l’essence de la sculpture, qui ne se limite plus désormais à un volume compact, vertical et unique mais s’étend à des ensembles morcelés et disparates, déployés à l’horizontale.

3. L’anti-forme

“Exister est un processus”, écrivait Robert Morris à la fin des années 60. Et ce, plus précisément, à propos de ses Felt pieces, une série de sculptures qu’il réalise dans un feutre industriel extrêmement épais. Si le matériau était déjà plébiscité par l’artiste allemand Joseph Beuys dès les années 50, son homologue américain l’utilise avec un objectif bien précis : montrer que l’œuvre peut se former par elle-même au gré du temps et de la matière. Suspendus et cloués au mur, ses pans de feutre découpés s’affaissent donc sous son poids, les découpes rigides du matériau effectuées par l’artiste s’assouplissent, tandis que sa flexibilité et sa texture rappellent celles de la peau. Dès ces premières sculptures, dévoilées chez le galerie Leo Castelli en 1968, Robert Morris marque une rupture avec les principes esthétiques du minimalisme qui privilégiaient alors les formes solides, les lignes orthogonales et les matériaux industriels lisses. Ce tournant lui inspire une nouvelle définition de l’œuvre d’art qu’il formule dans un texte intitulé “Anti-form” : celle-ci se caractérise désormais par la capacité de son auteur à laisser la matière créer la forme, mais également par son caractère évolutif voire périssable que l’on retrouvera chez de nombreux artistes de l’époque, de Giovanni Anselmo à Eva Hesse.

4. La réflexion

En 1961, Robert Morris quitte la Californie pour s’installer à New York. Son arrivée dans la Grosse Pomme propulse le jeune trentenaire dans le milieu artistique de l’époque, où il commencera par ses études et enchaînera sur ses premières expositions de sculptures. Dès cette année-là, l’artiste imagine une version de son “cercueil de bois” dont le fond serait ouvert et les parois intègreraient des miroirs. Problème : les conventions de l’art minimal américain rejettent l’utilisation du miroir, vecteur de nouveaux espaces non concrets qui menaceraient d’introduire dans les œuvres une narration. Mais Robert Morris n’en a pas fini avec eux pour autant. Après de nombreuses tergiversations, l’artiste décide de faire du miroir l’un des éléments principaux de ses pièces, une manière pour lui de prendre des libertés vis-à-vis du minimalisme tout en poursuivant ses recherches liées à ses propres principes plastiques. Les quatre cubes, intégralement faits de miroirs et disposés de manière symétrique, dans l’œuvre Untitled (Mirror Cubes) (1965) l’illustrent très bien, multipliant sur toutes leurs surface l’espace dans lequel ils sont exposés. La critique d’art Rosalind Krauss les qualifiera même de “distractions méduséennes” de la psyché, en référence à la créature mythologique Méduse, dont seul un bouclier-miroir a permis à Persée d’affronter le regard mortel. Dans une vidéo de 1969, Robert Morris semble incarner ce héros mythique, reculant dans la neige, muni d’un grand miroir pour refléter le paysage qui l’entoure. Fait rare, un corps qui n’est pas celui du spectateur apparaît dans une œuvre de l’artiste, avant de s’effacer dans les vertiges du reflet.

5. La répétition

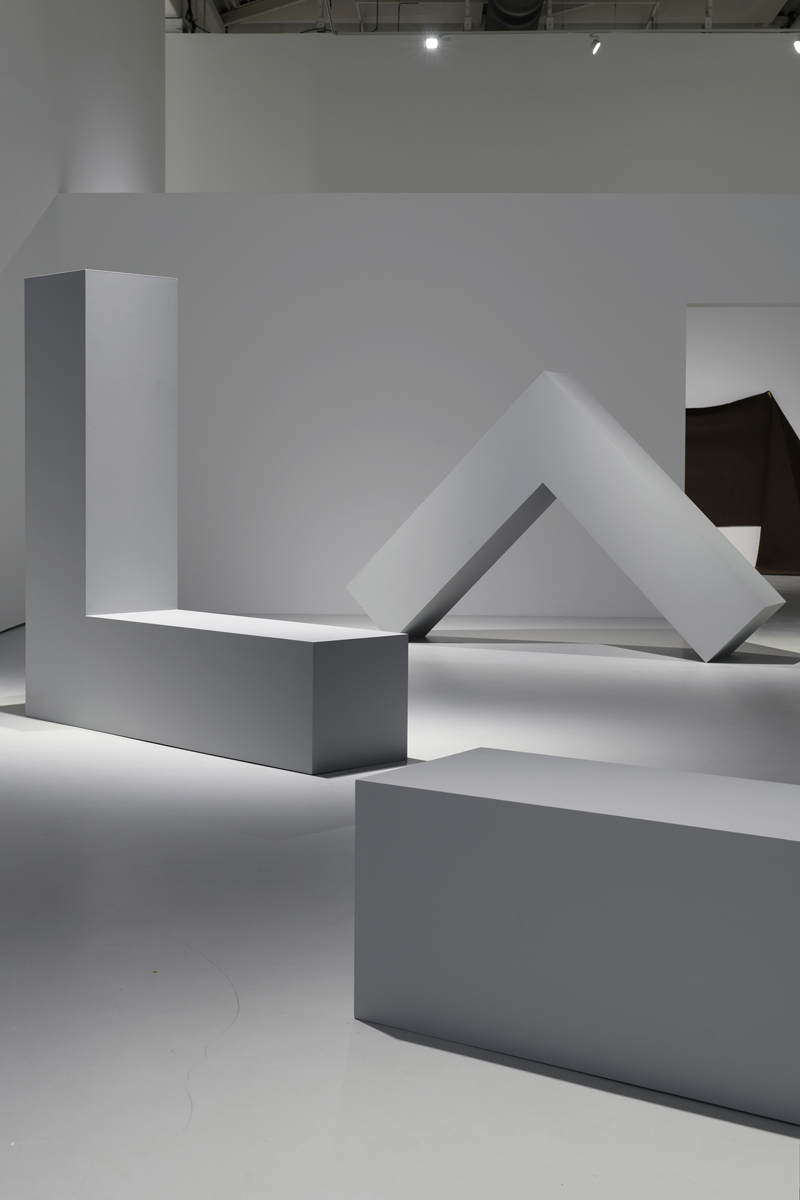

Au MAMC+, trois sculptures monumentales ouvrent l’exposition de Robert Morris : des blocs de contreplaqué gris clair formant un angle droit, tous d’apparence identique. En réalité, ils ne le sont pas tout à fait. L’un est posé complètement au sol, à l’horizontale, l’autre en équilibre à l’oblique, comme un petit toit, et le troisième à la verticale, dessinant dans l’espace la lettre L. Si cette installation de 1965 baptisée Untitled (3Ls) est choisie pour introduire la rétrospective, c’est sans doute parce qu’elle sonne comme un manifeste résumant l’essence du projet artistique de Robert Morris : la perception. Car dans chacune de ces trois sculptures, l’objet initial est le même, seule sa position varie. Le spectateur, lui, le perçoit différemment selon cette disposition dans la salle, mais aussi d’après son propre angle de vue, sa hauteur, ses déplacements… En choisissant une forme générique revêtue d’une couleur neutre et inexpressive – le “Pilgrim Grey” –, l’artiste américain décentre l’attention de l’objet pour mettre l’être humain face à sa propre présence, dénuée quant à elle de toute neutralité. À travers sa “répétition modulaire”, comme l’appelle Robert Morris, l’œuvre démontre ainsi par le concret son potentiel infini d’interaction et d’interprétation.

”Robert Morris: Le corps perceptif”, jusqu’au 1er novembre au MAMC+, Saint-Étienne.