15

15

Philip Guston en 3 peintures sulfureuses, exposées à la galerie Hauser & Wirth

Jusqu’au 7 septembre 2024, la galerie Hauser & Wirth consacre à Zurich une exposition personnelle à l’artiste américain Philip Guston. Réunissant des toiles de la dernière période de sa carrière, elle réhabilite un pan plus controversé et clivant de son œuvre, affirmant l’importance du peintre dans l’histoire de l’art.

Par Camille Bois-Martin.

Publié le 15 juin 2024. Modifié le 26 juin 2024.

Les toiles polémiques de Philip Guston, exposées à la galerie Hauser & Wirth

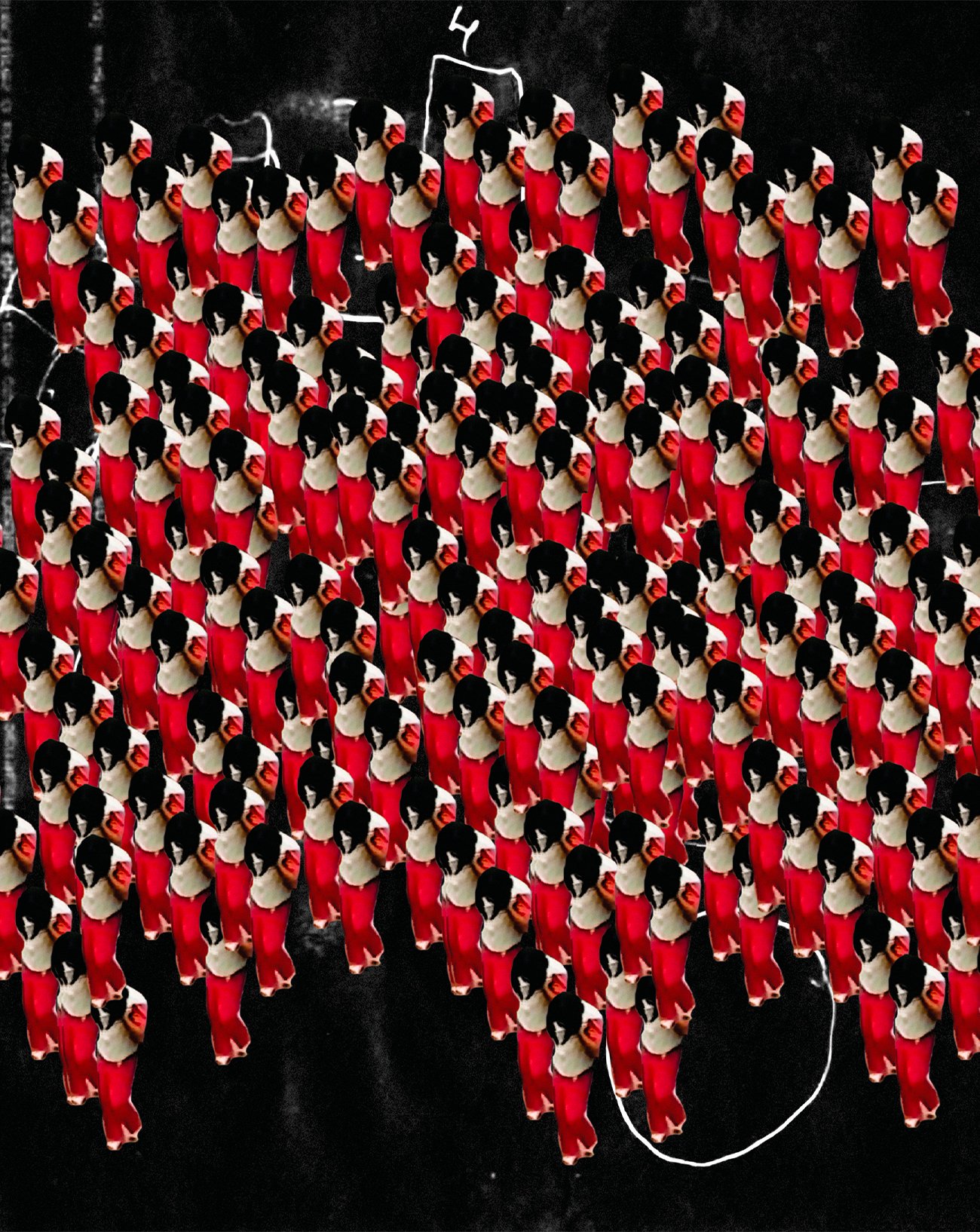

Poings frappant dans des cibles imaginaires, jambes démembrées, objets du quotidien divers et morceaux de visage, le tout peint dans des teintes écarlates… Nombre de motifs énigmatiques, si ce n’est inquiétants, peuplent les toiles de Philip Guston réalisées entre la fin des années 60 et sa mort en 1980. Et si aujourd’hui, une partie des œuvres de fin de carrière du peintre américain sont au cœur d’une exposition à Zurich dans l’une des plus grandes galeries du monde, la galerie Hauser & Wirth, elles ne firent pas toujours l’unanimité. Au contraire, lors de leur première exposition en 1970, le scandale provoqué par certaines poussa l’artiste à quitter la galerie Marlborough de New York qui le représentait alors.

Incompris par ses contemporains lui reprochant d’avoir trahi les acquis de l’expressionnisme abstrait qui triomphe à l’époque aux États-Unis, et dont il fut l’une des figures aux côtés Jackson Pollock (1912-1956) et Willem de Kooning (1904-1997), le peintre décide de sortir des courants majeurs en reconnectant avec la figuration, qu’il estime plus connectée aux problématiques de la société américaine qu’il ne parvenait alors plus à traiter à travers ses larges aplats abstraits. Il entame alors une nouvelle exploration picturale, renouant avec les motifs et les sujets qui animent les toiles de ses débuts : lutte contre le racisme, dénonciation de la violence sociale et militaire, représentation de la pauvreté… Un travail qui lui vaudra une reconnaissance tardive, posthume, et encore aujourd’hui, controversée.

En 2020 encore, la charge socio-politique des peintures réalisées au cours de cette dernière période de sa carrière, incitait la National Gallery de Washington à reporter sa rétrospective dédiée à l’artiste, par crainte d’une polémique autour de ses représentations caricaturales du Ku Klux Klan et de la violence de certaines de ses toiles. Finalement inaugurée en 2023 puis transportée à la Tate Modern de Londres ce printemps, l’exposition offre un nouveau regard sur l’œuvre de Philip Guston, figure incontournable de l’histoire de l’art américain qui manque encore de reconnaissance en Europe. Un long travail de mémoire, porté par sa fille Musa Mayer, qui l’enrichit cet été avec la présentation au sein de la galerie Hauser & Wirth de Zurich d’une dizaines de tableaux réalisés par son père à la fin de sa vie. Focus sur trois d’entre eux, entre figures de bande dessinée et thématiques engagées.

De la bande dessinée aux sujets d’actualités : l’imaginaire troublant de Philip Guston

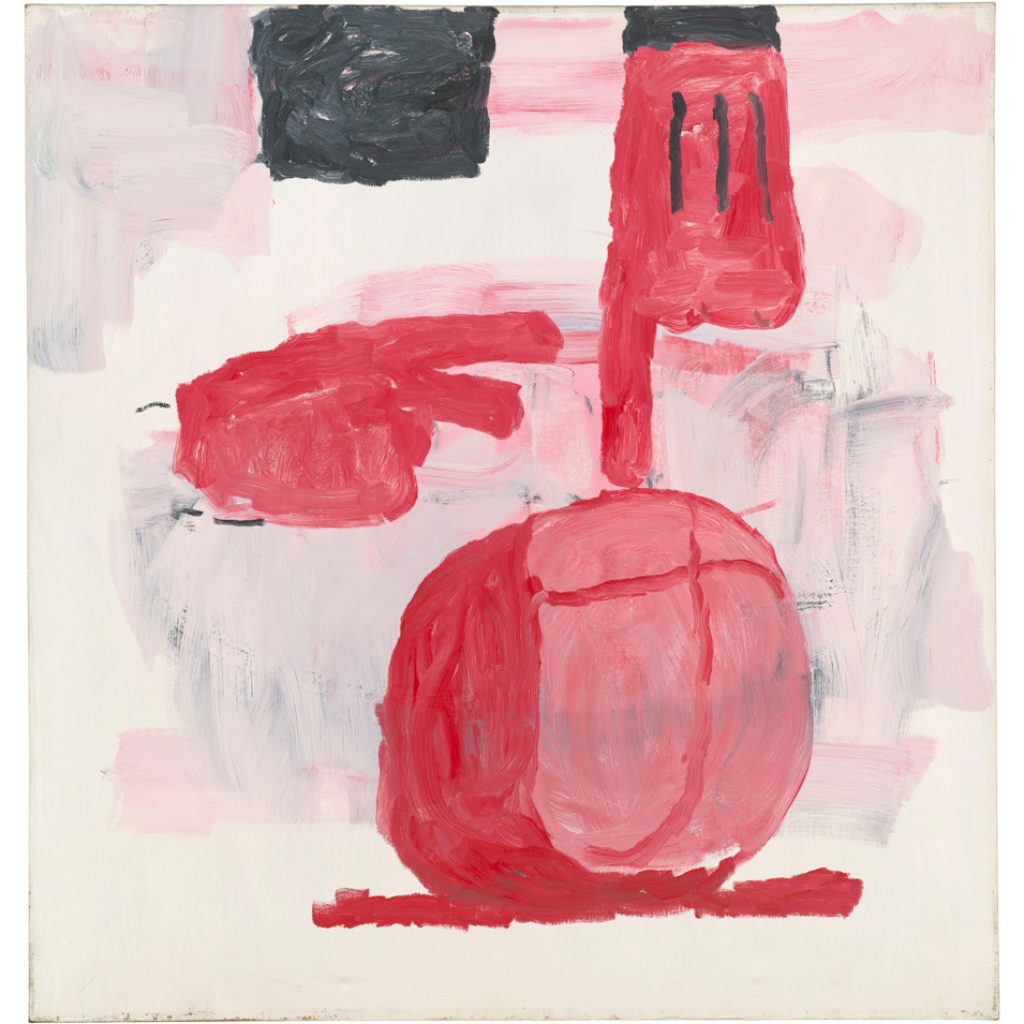

Une main emmitouflée dans un gant pointe du doigt une forme ronde. Est-ce là un ballon de foot, un globe, un boulet chainé ? Sur le côté se détache une seconde main, dont les deux doigts semblent mimer une paire de ciseaux… À priori absurde, cette représentation est à l’image du travail de Philip Guston, dont les motifs de la fin de sa vie se distinguent par leurs entassements chaotiques et leurs formes difficilement reconnaissables.

Le gant, strié de trois traits noirs comme celui que porte le personnage de Mickey, rappelle les influences originelles de l’artiste américain, auxquelles il revient dans les années 60. Une fascination pour les bandes dessinées qui remonte à son enfance, lorsqu’il recopiait petit, enfermé dans le placard de sa chambre, les planches de son comic préféré Krazy Kat. Des images innocentes, qui se teintent alors sous son pinceau d’idées sombres… Guston déploie au sein de ses peintures figuratives un univers ambigu, où se croisent son imaginaire d’enfant et ses préoccupations d’adulte.

Cigares, bottes et autoportrait : le vocabulaire énigmatique de Philip Guston

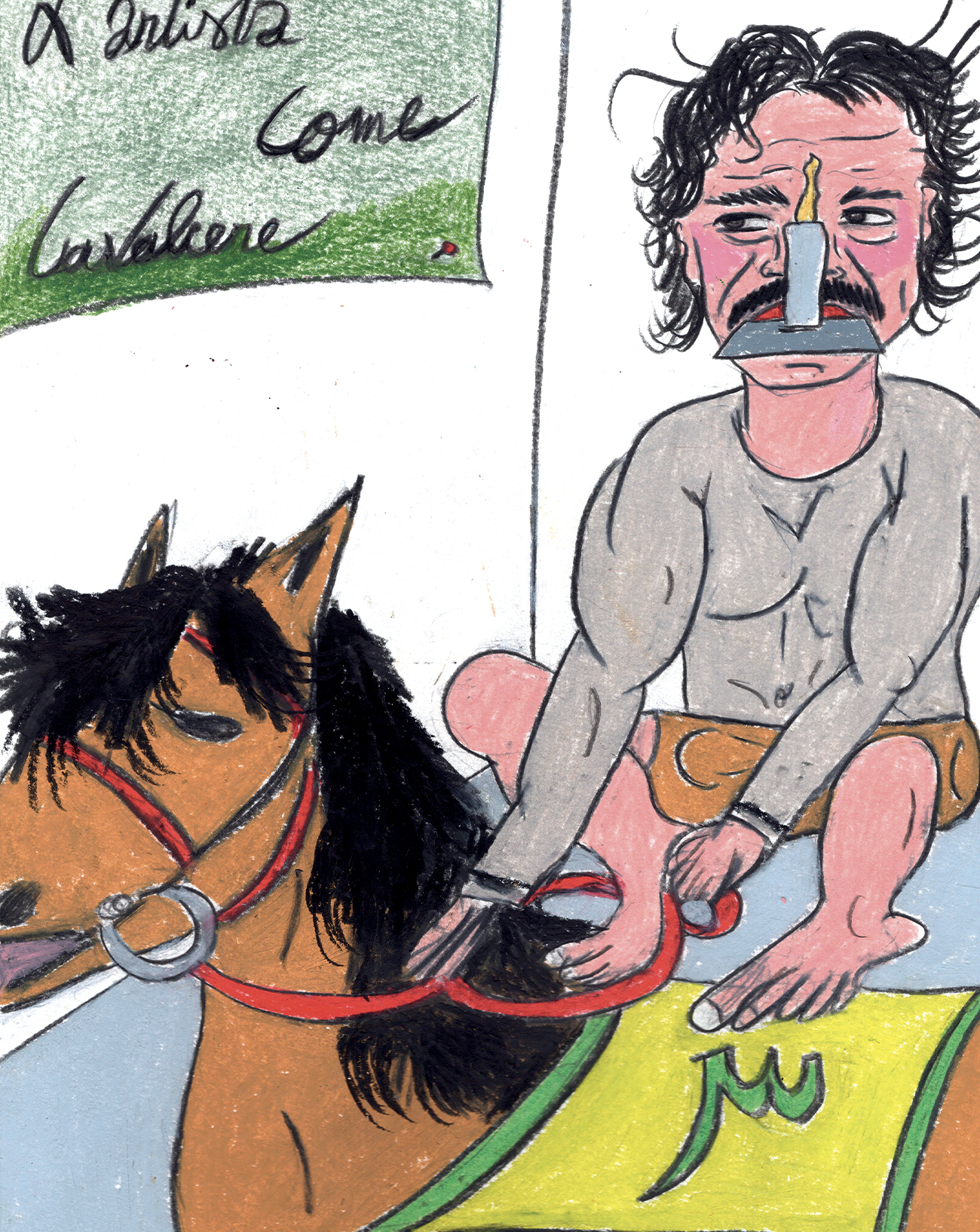

Sur un fond pâle, des objets flottent autour d’un visage masculin. Une paire de bottes, des semelles, un cigare, une bouteille, un chevalet… Dans un dégradé de rouge, les éléments de cette peinture de 1972 livrent, tel un rébus, un échantillon du vocabulaire développé par Philip Guston (1913-1980) depuis ses débuts, à la fin des années 20. Ici, l’artiste fait sa propre mise en abîme, se représentant de profil, la bouche ouverte, face aux motifs familiers qui l’obsèdent depuis toujours. Loin des madones influencées de ses débuts par Giorgio De Chirico (1888-1978) et Piero della Francesca (15e siècle) ou des représentations qu’il réalise dans la première moitié de sa carrière, la toile Painter’s Forms (1972) se présente comme un condensé de son art, qu’il semble recracher à même la toile.

Ici, ni perspective ni décor ne permettent de situer la scène, qui se dessine dans un espace indéfini et troublant. À la manière des cadavres exquis graphiques dessinés par les surréalistes de la moitié du 20e siècle, les motifs que l’artiste américain dépeint ici dévoilent sans logique les thèmes qui l’animent et qui peuplent les autres toiles de son atelier. Ainsi la botte et les semelles, présences fantomatiques et symboles d’autorité apparaissent-elles autant dans son émouvant Couple in Bed (1977) que dans ses énigmatiques séries Shoes. De même pour son autoportrait, qu’il convoque à plusieurs reprises à la fin de sa fin, dans un élan introspectif ambigu entrant notamment en écho avec son tableau The Studio de 1969, où Guston se peint également de profil, cigare la bouche et face à son chevalet… et coiffé de la cagoule du Ku Klux Klan. Une œuvre puissante et longtemps polémique où l’artiste, à travers son visage nu, incarne le silence de la population américaine face à l’oppression raciste subie par les Afro-Américain, qu’il peignait déjà dans les années 30 sur les murs de clubs communistes californiens dont il était membre (Scottsboro Boys, 1931).

La crudité du corps pour dénoncer la violence du monde

Sur une toile de deux mètres de long et de large, deux pieds coupés semblent pris au piège dans un large fer à cheval denté. Autour, un paysage désert empêche de les situer, le sol s’étendant telle une large plaine écarlate surplombée par un grand ciel bleu. Inertes, ces jambes démembrées peintes par Philip Guston en 1978, en pleine guerre du Vietnam, font tristement écho à cette actualité tragique, dont la violence se traduit ici par la palette chromatique intense et le silence lourd qui se dégage étrangement de la toile. Reliques humaines et symboles du deuil qui traverse alors les États-Unis, ces fragments du corps humain reviennent dans une grande partie des œuvres que l’artiste réalise à cette période (Legs, Rug, Floor, 1976 ; Combat I, 1979), et rappellent un autre évènement terrible de la vie de Guston : la mort de son frère au début des années 20, décédé des suites d’un accident de voiture lui ayant broyé les jambes.

Autant de références funestes qui accentuent la violence d’une telle scène, à priori dépouillée, mais en réalité chargée des traumatismes et messages implicites que l’on retrouve dans l’œuvre du plasticien à cette période. En rupture avec la révolution abstraite dont il fut l’un des maîtres aux États-Unis, ce dernier choque ses contemporains à travers ces formes absurdes et cartoonesques et ces paysages urbains post-apocalyptiques et surréalistes, explorant un nouveau pan de la figuration pour y dénoncer les atrocités de son époque, qu’il ne parvenait pas à saisir au travers de ses larges aplats de couleurs abstraits qui ont fait sa renommée (To Fellini, 1958 ; Red Painting, 1950). À la manière des chairs putréfiées que Francis Bacon esquisse au milieu du 20e siècle, Guston façonne un univers étrange et inquiétant, imprégné par la violence de son temps.

“Philip Guston. Singularities”, exposition jusqu’au 7 septembre 2024 à la galerie Hauser & Wirth de Limmatstrasse, Zurich.