18

18

5 femmes qui ont bousculé l’art abstrait

Près de 110 artistes, actives du milieu du XIXe siècle à aujourd’hui. Tel est l’ambitieux programme que propose jusqu’au 23 août l’exposition collective du Centre Pompidou “Elles font l’abstraction”, réunissant des dizaines d’œuvres des femmes qui ont contribué aux définitions et aux mutations de l’art abstrait. L’occasion d’y retrouver des figures habituées des cimaises muséales, comme Sonia Delaunay, Lee Krasner et Barbara Hepworth, mais aussi d’y découvrir des noms méconnus voire oubliés des catalogues d’art. Focus sur cinq de ces artistes dont l’œuvre, dans et hors des courants de leur époque, a pourtant posé les jalons d’une histoire de l’abstraction artistique.

Par Matthieu Jacquet.

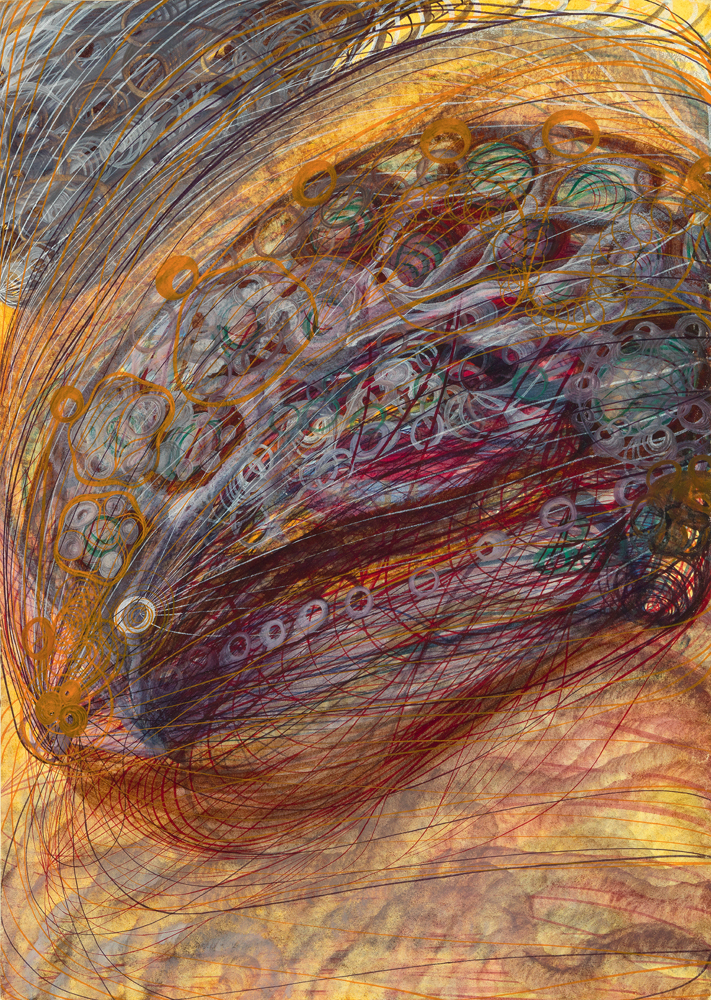

1. Georgiana Houghton : une peinture spiritualiste

En 2019, le Guggenheim Musem de New York fait mouche. Plus de 600 000 visiteurs se rendent entre ses murs afin de découvrir la première rétrospective de l’artiste Hilma Af Klint, battant ainsi le record de fréquentation du musée pour une exposition temporaire. Et pour cause : la peinture de cette Suédoise née au milieu du XIXe siècle, composée de motifs abstraits et symboles ésotériques fortement inspirés par son intérêt pour la théosophie et le spiritisme, lui vaut aujourd’hui d’être reconsidérée comme la “mère” de l’art abstrait. Mais celle-ci n’était pas première dans ce champ pictural : la Britannique Georgiana Houghton, de près de cinquante ans son aînée, a emprunté une voie similaire en pleine époque victorienne. Sous le choc de la mort de sa soeur, la jeune femme cherche à trouver les réponses à ses interrogations en entrant en contact avec les esprits avant de transcrire graphiquement et textuellement leurs échanges. Au recto de ses denses aquarelles sur papier, des lignes sinueuses, spirales et arabesques colorées aux airs de fleurs composent des paysages fantasmagoriques, parfois peuplés de figures mystiques et religieuses comme des archanges. Au verso, des textes énigmatiques écrits par l’artiste relatent ses transes, désormais cachés au regard des spectateurs. A l’heure des début de l’impressionnisme, l’œuvre habitée de Georgina Houghton dénote dans le paysage artistique, si bien que sa grande exposition personnelle en 1871 à Londres fait un fiasco financier où seule une œuvre sur 155 est vendue. L’artiste n’en interrompt pas moins sa pratique jusqu’à sa mort, en 1884, et tombe dans l’oubli avant d’être redécouverte il y a six ans. Un intérêt récent qui confirme le retour en grâce d’une peinture spirituelle novatrice longtemps écartée des courants officiels, dont les femmes ont été les principales ambassadrices.

2. Olga Rozanova : l’essence pure des lignes et de la couleur

Si durant les deux premières décennies du XXe siècle, la France a laissé peu de place aux artistes féminines de la modernité, on ne peut pas en dire autant de la Russie. De Nathalie Gontcharoff à Lioubov Popova en passant par Alexandra Exter et Varvara Stepanova, les représentantes de l’avant-garde russe, grand mouvement artistique de l’époque, sont légion. Parmi elles, Olga Rozanova fait figure de bonne élève. Fascinée par le bouillonnement créatif de l’époque, la peintre s’inspire d’abord du cubisme et du futurisme pour repousser dans ses toiles les limites de la représentation : dans ses scènes d’intérieur et natures mortes, elle bouleverse les règles de la perspective et laisse triompher les lignes obliques, tandis que le tumulte de ses scènes urbaines traduit l’énergie et la vitesse propre au futurisme. Mais c’est dans le suprématisme que la Russe trouve son salut : disciple du peintre Kasimir Malévitch, qui vantera ses talents, Olga Rozanova développe dans les années 1910 une abstraction jouant sur l’équilibre de couleurs contrastées d’une intensité souvent impressionnante, de formes géométriques épurées et de lignes droites plus ou moins épaisses – autant de partis pris esthétiques dont l’héritage resurgira quelques décennies plus tard chez les expressionnistes abstraits Barnett Newman et Mark Rothko. Son approche intuitive de la peinture conduit l’artiste à créer avec son mari des livres mêlant image et poèmes, tout en assurant sa transmission par l’écriture de nombreux essais théoriques et la création d’ateliers d’arts appliqués. Une activité malheureusement interrompue par sa mort prématurée en 1918, à l’âge de 32 ans.

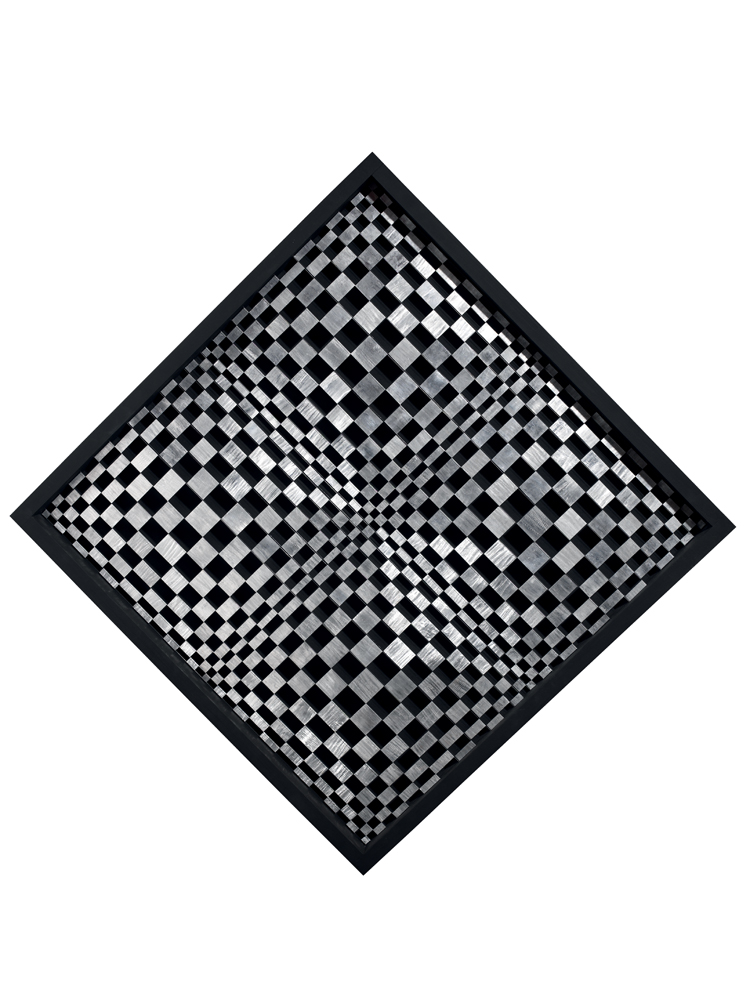

3. Dadamaino : sortir de la toile pour perturber la perception

Les années le disent : persévérer dans une seule technique ou un seul mouvement peut aider à inscrire sa notoriété d’artiste. C’est le cas de Lucio Fontana, dont la série des Concetto Spaziale, fameux monochromes incisés au cutter, font à Eduarda Emilia Maino l’effet d’une révélation à la fin des années 50. Mais si ce travail incite la jeune Milanaise à lancer sa carrière artistique après un parcours de pharmacienne, il ne l’enfermera pas pour autant dans sa reproduction paresseuse. Tout au long de sa carrière jusqu’à sa disparition en 2004, l’Italienne rebaptisée “Dadamaino” repoussera les limites de la surface picturale : après ses premiers Volumi, des toiles unies dans lesquelles elle découpe ronds et ovales, elle continue de jouer avec l’abstraction et le relief en découpant le carton ou la toile, en mêlant le plastique et l’aluminium au bois et en exploitant la répétition du motif. Par ces procédés, l’Italienne parvient à perturber la perception du spectateur, l’incite à outrepasser les limites de l’œuvre et le perd dans son illusion – une approche qui n’est pas sans rappeler celles des représentants du cinétisme et de l’op art. Gravitant autour des fondateurs de la revue italienne Azimuth, les artistes Piero Manzoni et Enrico Castellani, aux figures du groupe ZERO, tels que Heinz Mack, Otto Piene et Günther Uecker, Dadamaino s’inspire de leurs enseignements plastiques et théoriques sans jamais s’y limiter. Dans son œuvre, l’écriture même devient abstraction lorsqu’elle invente à la fin des années 70 seize graphèmes pour composer son propre “alphabet mental”. Un accomplissement qui complète son approche du tracé, des pleins et des vides par un jeu sur le signifiant et le signifié.

4. Lynda Benglis : le triomphe de la sculpture liquide

En novembre 1974, une page du magazine américain Artforum fait scandale : une jeune femme y apparaît nue et debout, les yeux masqués par une paire de lunettes de soleil, avec entre les jambes un long godemiché. Provocante, l’image est en fait une publicité payée par Lynda Benglis pour l’une de ses expositions dans laquelle l’artiste se met en scène, huilée comme un modèle de magazine érotique, et indigne les plus conservateurs du monde de l’art autant que les féministes. Depuis dix ans déjà, l’Américaine défie les courants qui dominent la création plastique de son pays : contre les matériaux froids et les formes orthogonales plébiscitées par les minimalistes comme Carl Andre et Tony Smith, elle préfère des textures molles, souples et sensuelles comme celles du latex, de la cire ou de la mousse. À la peinture au sol par dripping — “égouttement” sur la toile – dont Jackson Pollock s’était octroyé le monopole, elle oppose le déversement d’une matière qui prend l’empreinte de la pièce, du sol et de ses murs pour former des flaques aléatoires dans lesquelles les couleurs se répandent et se mélangent. Car si Lynda Benglis a commencé sa pratique avec la peinture et la céramique, elle s’en écarte rapidement en faveur d’une sculpture dite “post-minimale”, comme celle de sa consœur Eva Hesse, marquée à la fois par son engagement physique et la sensorialité de ses œuvres dans lesquelles elle fige son geste créateur. Jouant de cette ambiguïté entre le solide et le liquide, l’artiste stabilise nombre de ses volumes dans le bronze ou l’acier dont l’amoncellement forme des paysages et créatures inidentifiables, entre le sublime et le rebut. Aujourd’hui âgée de 79 ans, elle influence encore de nombreux artistes pour qui, dès l’orée du XXIe siècle, l’apparente mollesse de l’œuvre est devenue l’illustration d’une réalité contemporaine toujours plus fluide et hybride.

5. Harmony Hammond : un art textile féministe et engagé

Historiquement en Occident, la création textile est rattachée à une tradition presque exclusivement féminine. Un héritage qui lui valut d’être longtemps dépréciée, placée bien en-dessous de la peinture et de la sculpture dans la hiérarchie des arts. Pourtant, dès la seconde moitié du XXe siècle, certaines artistes se réapproprient ses savoir-faire pour en faire un outil d’affirmation et d’émancipation – Harmony Hammond est de celles-là. À l’aube des années 70, c’est justement l’émergence du féminisme qui permet à la jeune femme de s’affirmer dans le monde de l’art, tout en s’affranchissant des conventions formelles instaurées par ses homologues masculins. Co-fondatrice de l’A.I.R. gallery, première galerie d’art gérée uniquement par des femmes aux Etats-Unis, l’artiste intègre rapidement à sa propre pratique tissus, fils et autres matériaux souples. Plutôt que des lignes nettes et pures, l’artiste préfère laisser dans ses peintures déborder la matière et saillir la texture, superposant des fragments de toiles de jute et de cordes ou encore des oeillets pour créer reliefs et contrastes. Mais c’est en 1973 qu’elle débute la série qui assurera sa notoriété, les Floor Pieces, des tapis dont les cercles concentriques multicolores rappellent les motifs des toiles des époux Delaunay et dont la conception annonce les prémisses de l’upcycling. Pour les réaliser, l’Américaine récupère en effet des chutes de tissu dans des bennes à ordure qu’elle tresse, assise au centre de son œuvre, selon la méthode traditionnelle du rag rug. Féministe et ouvertement lesbienne, l’artiste aujourd’hui âgée de 77 ans s’engage contre la guerre au Vietnam et en faveur des droits des LGBT+, réunissant notamment des artistes queer au sein de plusieurs expositions et théorisant la notion historique d’“art lesbien”.

“Elles font l’abstraction”, jusqu’au 23 août au Centre Pompidou, Paris 4e. Un catalogue a été publié à l’occasion de l’exposition aux éditions du Centre Pompidou.