13

13

Des skateurs à Beyoncé, l’ascension fulgurante du photographe Tyler Mitchell

Révélé en 2018 grâce à ses portraits de Beyoncé, à seulement 23 ans, Tyler Mitchell séduit grâce à ses clichés léchés et émouvants de populations afro-américaines, exposés au sein de prestigieux musées comme imprimés dans les pages de grands magazines. Alors que la Maison Européenne de la Photographie accueille, jusqu’au 25 janvier 2026, sa première exposition institutionnelle en France, le jeune photographe américain s’est entretenu avec sa commissaire Clothilde Morette lors des Conversations d’Art Basel Paris, fin octobre dernier.

Propos recueillis par Clothilde Morette .

En collaboration avec Art Basel Paris.

Rencontre avec le photographe Tyler Mitchell, exposé à la MEP

Clothilde Morette : À Atlanta, vous avez grandi passionné de skateboard. C’est justement pour filmer vos sessions avec vos amis que vous vous êtes intéressé pour la première fois à la vidéo. Comment le skate et sa contre-culture ont-ils influencé votre travail et votre approche de l’art ?

Tyler Mitchell : Le skateboard a eu deux effets. Tout d’abord, il m’a permis de me faire des amis. Je ne sais pas vraiment quand j’ai réalisé que je voulais devenir skateur, je pense que j’ai appris tout seul grâce à YouTube, mais à l’époque, quand j’avais peut-être 12 ans, c’était une activité très marginale pour un adolescent, surtout à Atlanta. Le skateboard m’a aussi permis de découvrir des cinéastes comme Spike Jonze ou William Strobeck, qui filmaient cette activité avec beaucoup de style, tout en développant leurs projets artistiques en parallèle. Grâce à eux, j’ai pris conscience qu’on pouvait être à la fois cinéaste et artiste.

J’ai commencé à envisager sérieusement de me lancer dans la photographie en 2015. Quatre ans plus tard, alors qu’on connaissait davantage mon travail et qu’on savait que le skate m’avait amené vers la photographie, des jeunes garçons de Lagos m’ont contacté en me disant : “Si jamais tu viens au Nigeria, viens nous voir. Nous aussi, nous faisons de la photo et du skate, dans une ville où il n’y aucune culture autour de ce sport. C’est même illégal d’en faire en public.” J’ai vu en eux une part de moi-même, et ce qu’ils faisaient m’a sincèrement ému. J’ai donc saisi l’occasion qui m’était offerte par le magazine i-D et suis parti à Lagos pour les photographier.

Du skateboard à Atlanta aux contre-cultures de Cuba

Lors de vos études à New York, vous avez séjourné un temps à Cuba. Qu’est-ce qui vous a attiré dans ce pays ?

J’étais un étudiant plein d’ambition et voulais faire un maximum de choses pendant mon cursus à l’université de New York (NYU). J’épluchais les programmes d’études à l’étranger, dont un à La Havane, qui me semblait bien plus fascinant que d’autres villes où j’aurais pu me rendre facilement plus tard. En arrivant à Cuba, j’ai découvert un pays et une population pleine d’énergie, dont beaucoup me ressemblaient, ainsi qu’une culture du skateboard qui commençait tout juste à se former. Cela m’a rappelé ma préadolescence. Le pays est par ailleurs riche en couleurs, avec une architecture fascinante. La façon dont la lumière éclaire les bâtiments et la manière dont les éléments se connectent dans l’espace m’ont beaucoup séduit. Alors, ce qui avait commencé comme un séjour académique est devenu un projet personnel : je prenais des photos de manière obsessionnelle, qui ont abouti à un petit livre auto-publié à 200 exemplaires. À partir de là, on a commencé à me considérer comme un photographe, avant même que je comprenne pleinement ce que je faisais.

En 2015, vous avez également réalisé le court métrage This Is Real, qui donne aujourd’hui son titre à votre exposition à la Maison Européenne de la Photographie. À l’époque, Tamir Rice, un garçon de 12 ans, avait été abattu par un policier alors qu’il jouait avec un pistolet en plastique. Cet événement tragique a marqué toute une génération…

À l’époque, je réfléchissais beaucoup aux oppositions entre réalité et fantasme. Je suivais également un cours de cinéma expérimental et je voulais jouer avec le symbolisme, comme un exercice. Je n’imaginais certainement pas à cet instant que mon film donnerait plus tard son titre à une exposition muséale, ni même qu’il y serait inclus. This Is Real est né d’une réaction très instinctive à la politique du moment, à la façon dont je voulais qu’on perçoive les jeunes hommes noirs à travers ma caméra, en contraste avec toute cette iconographie du danger et de la menace qu’on projetait sur eux. Cette tension est très claire dans la symbolique du film. Je n’ai pas cherché à être didactique. J’ai plutôt essayé de créer quelque chose d’assez ludique et enfantin, tout en laissant planer un sentiment de danger imminent, comme le montre la dualité entre les images et la bande sonore.

Un regard lumineux sur la jeunesse noire

À l’époque, vous vous intéressiez aussi à des photographes tels que Ryan McGinley ou Larry Clark. Souhaitiez-vous créer de nouvelles images de la jeunesse noire, axées plutôt sur la joie et la liberté ?

Je voulais absolument mettre l’accent sur le sentiment d’unité. Surtout dans mes premiers portraits, où je réfléchissais à comment le style et la mode, l’imagination politique et le genre du portrait pouvaient se rejoindre sans devenir didactiques et en restant poétiques. Je lisais beaucoup de livres, notamment The Sovereignty of Quiet de Kevin Quashie, qui redéfinit notre compréhension de la vie des Noirs, dépassant l’idée selon laquelle celle-ci serait principalement définie par la lutte, pour aller vers l’idée d’une riche intériorité. Je voulais que mes images suggèrent ce sentiment de vie intérieure, tout en étant ludiques et jeunes. En même temps, j’essayais de créer des images que je n’avais encore jamais vues, afin de m’insérer dans le canon de la photographie que j’étais en train d’étudier activement.

L’année 2018 a marqué un véritable tournant pour vous. À 23 ans seulement, vous avez photographié Beyoncé pour la couverture du Vogue américain, devenant ainsi le premier photographe noir de l’histoire du magazine à réaliser sa couverture. Comment cette expérience a-t-elle impacté votre carrière ?

À cette période, je réalisais déjà des projets éditoriaux qui exploraient la masculinité et la mode pour hommes, mais aussi des sujets politiques en réponse à l’actualité. J’avais par exemple photographié Emma González, qui avait survécu à la fusillade de Parkland et était devenue militante contre le port d’armes à feu, et mon portrait avait fait la couverture du Teen Vogue.

Les gens commençaient donc à mieux connaître mon travail pour sa transversalité culturelle, ma manière de croiser engagement politique, mode et de style, et je cherchais aussi à poser un nouveau regard sur les figures de la pop. D’une manière ou d’une autre, je pense que Beyoncé et Vogue se sont accordés sur ce projet, et quelqu’un du magazine m’a contacté. Cela a été un moment décisif, pour sûr.

Revisiter Atlanta et son histoire

Juste après la pandémie, vous êtes rentré à Atlanta après plus d’un an loin de chez vous. Vous y avez entamé un nouveau projet centré sur la ville où vous avez grandi, entouré de nature et de lumière, mais aussi une ville marquée par une histoire lourde de violence, de lutte et de survie. Comment naviguez-vous entre ces différents aspects ?

En lisant beaucoup de livres et en regardant beaucoup de films – je suis un grand cinéphile. Pendant la première vague de Covid, je regardais trois films par jour ! Alors que ma maison et la Géorgie me manquaient beaucoup, j’ai commencé à penser aux paysages de mon enfance comme un décor mythique ou onirique. J’étais également très attentif aux réactions des New-Yorkais ou des habitants d’autres villes lorsque je leur disais que je venais d’Atlanta. Ils en avaient souvent une image fantasmée, un stéréotype urbain, et j’ai compris qu’il y avait là une occasion de le remettre en question.

Notamment en abordant la ruralité de la région, d’une manière qui assume à la fois l’histoire de l’exclusion des Noirs et leur reconquête actuelle des paysages du sud des États-Unis. Les compositions que j’y ai réalisées, dépeignant les loisirs des Noirs là-bas, ne sont jamais dissociés de ces histoires. Elles soulèvent des questions sur ceux à qui ces paysages ont appartenu, ceux à qui ils appartiennent aujourd’hui, et la manière dont nous pourrions les repenser, tout en repensant l’histoire des Noirs et de l’unité.

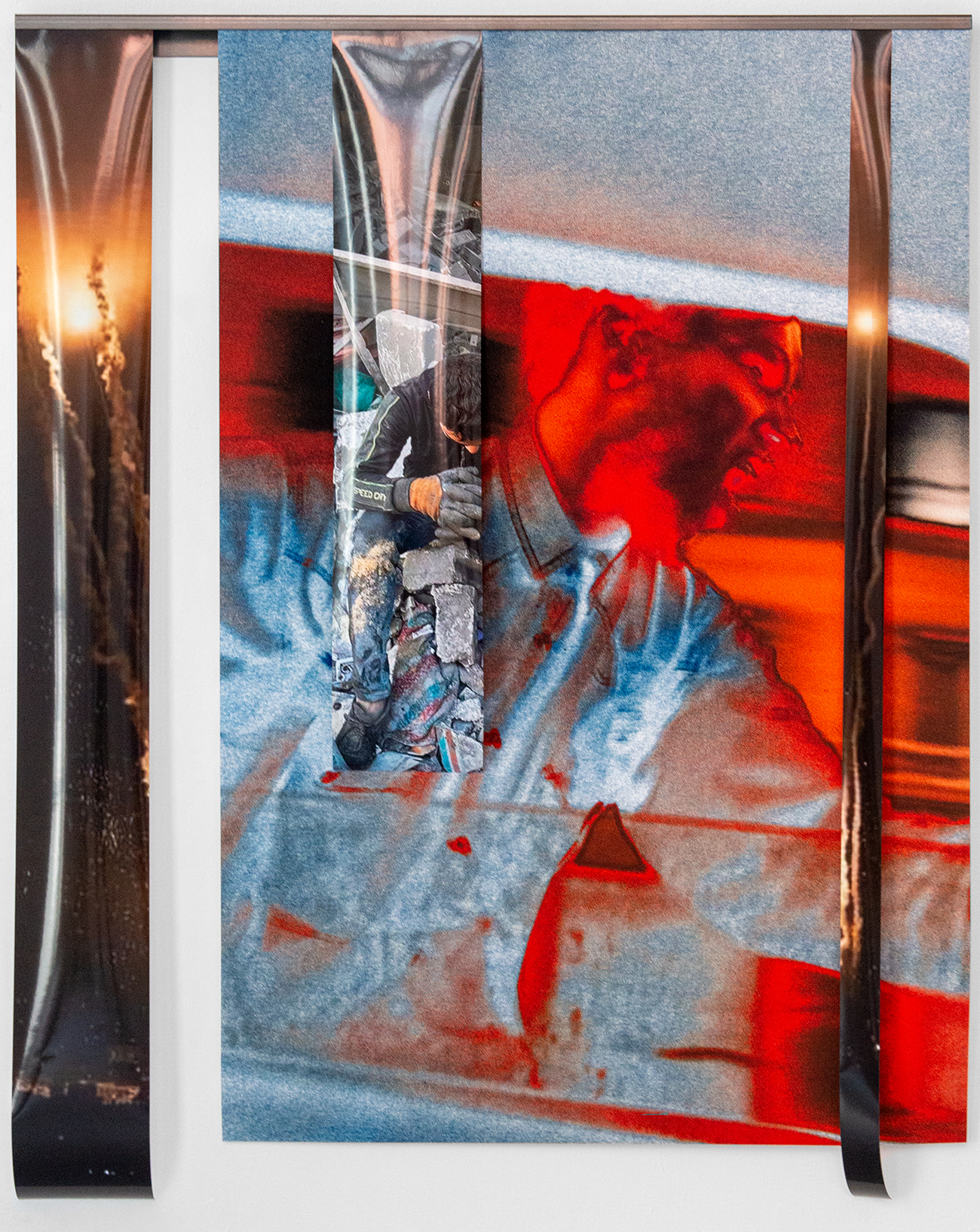

Ces dernières années, vous avez commencé à explorer des techniques mixtes, comme l’impression sur miroir et sur verre. Qu’est-ce qui vous a incité à vous éloigner du tirage photographique plus classique ?

Ce projet est très particulier et doit s’expérimenter en personne. Il est issu d’un procédé d’impression que j’ai mis au point avec l’imprimeur qui réalise presque tous mes tirages. Avec l’impression UV, lorsqu’une zone de l’image est complètement blanche, la machine n’applique pas d’encre. Cela m’a fasciné : j’ai réalisé qu’en surexposant certaines zones d’une photographie, celles-ci pouvaient devenir claires et transparentes, en particulier sur du verre. Rappelons que le verre est lié à la photographie depuis ses débuts : daguerréotypes, ferrotypes, lentilles, agrandisseurs, etc.

Tout cela combiné, j’ai voulu voir quel type d’expérience visuelle on pouvait créer à partir de la réflexion, de l’eau, de la transparence, de la surface. C’est un processus très délicat qui ne fonctionne que pour certaines images, mais il ajoute une autre dimension à mes expositions : les questions du regard, de la réflexion, de l’aspiration et du point de vue.

À la MEP, nous sommes très heureux de montrer l’une de vos séries les plus récentes, Colonial Conversation (2024) : des images imprimées sur tissu, où vous jouez avec la transparence et la superposition. Nous évoquions tous les deux la photographie comme le médium des fantômes, comme l’ont montré très tôt les photographies spirites. Pensez-vous que la photographie peut nous aider à exorciser l’histoire, à faire face au passé ou à le réparer ?

Ces œuvres textiles portent avec elles une histoire très simple et quotidienne : la corde à linge. Je suis obsédé par ce motif. L’idée du tissu, du drapé et des superpositions, et de la photographie comme un objet délicat, aussi éphémère que tout le reste. Là où le monde de la photographie est obsédé par la permanence et l’archivage, j’ai toujours été davantage fasciné par l’idée que tout finira par disparaître de toute façon.

Je réfléchis donc à l’éphémère, à la mémoire, à l’intimité. Et aussi au travail, en particulier le celui des Noirs, aux soins, à l’entraide, à l’attention et au partage. Une corde à linge peut évoquer tout cela, selon le tissu et le contexte. J’essaie donc de réunir la forme et le fond pour que les matériaux eux-mêmes incarnent ces histoires croisées.

“Tyler Mitchell, ‘Wish This Was Real’”, jusqu’au 25 janvier 2026 à la Maison Européenne de la Photographie, Paris 4e.

[Réalisé à l’occasion du programme Conversations d’Art Basel Paris 2025,

cet entretien a été édité pour des raisons de clarté et de longueur]