24

24

L’interview exclusive de James Turrell, star de l’art contemporain exposé à Paris

Dans les œuvres in situ de James Turrell, maître contemporain de la lumière, le ciel et la terre fusionnent pour plonger les visiteurs dans une sensation vertigineuse de couleur pure et d’apesanteur. Artiste adulé, d’autant plus qu’il sait se faire rare, l’Américain travaille depuis quarante ans sur l’œuvre de sa vie, Roden Crater, un observatoire niché dans un volcan dont il a fait l’acquisition. En attendant la finalisation de ce projet monumental, le public pourra jusqu’à l’été 2025 se précipiter chez Gagosian au Bourget, où il fera l’expérience de l’art immatériel et fascinant du Californien.

Par Matthieu Jacquet.

Rencontre avec l’artiste James Turrell, exposé à la galerie Gagosian du Bourget

En septembre 2022, l’artiste Michael Heizer inaugure sa City dans le désert du Nevada. Pas moins de cinquante-deux années de travail furent nécessaires pour créer cette immense “ville” composée de nombreuses et colossales sculptures en béton. Bien avant lui, Auguste Rodin travailla pendant plus de quarante ans sur sa fameuse Porte de l’Enfer. Quant à la plus grande sculpture publique d’Europe, signée Bernar Venet, elle fut seulement inaugurée en 2019, bien que le projet fut entamé au milieu des années 80.

Ces exemples le rappellent : malgré le rythme effréné du monde de l’art et ses injonctions à la productivité, les artistes n’ont jamais cessé de s’investir corps et âme dans des projets au long cours, sans avoir la certitude que ceux-ci pourront être achevés. De ces quêtes souvent laborieuses peuvent cependant naître de véritables chefs-d’œuvre, qui rappellent combien les prises de risques sont nécessaires à la création, et à l’histoire.

Cela fait près de cinquante ans que James Turrell planche, lui aussi, sur l’œuvre de sa vie : un observatoire du ciel niché dans un volcan du nord de l’Arizona, éteint depuis quatre cent mille ans. Acquis par l’artiste américain en 1977, le cratère Roden et son site environnant n’ont cessé de se transformer au gré de ce projet ambitieux. Tunnels lumineux, galeries ouvertes vers le ciel et baignées de lumière…

Le cratère Crater Roden, l’œuvre d’une vie aussi mythique que mystérieuse

Ce sont en tout une vingtaine d’espaces souterrains qui tissent peu à peu l’architecture de ce domaine exceptionnel, inspiré par les pyramides mayas d’Amérique centrale, mais aussi par l’histoire des Hopis, peuple amérindien autochtone de la région. Encore fermé au public, le site s’affirme déjà comme l’aboutissement de l’œuvre de l’artiste né en 1943 : ici, la nature, l’architecture et la lumière promettent de s’allier pour créer une expérience sensorielle unique, proche de l’œuvre d’art totale tant idéalisée par les romantiques.

“Vous voyez cet ami qui travaille sur sa thèse depuis des lustres en vous disant qu’il va la terminer, alors qu’il ne la termine jamais ? Pour moi, le cratère Roden, c’est un peu ça”, s’amuse l’artiste, avant de préciser que la pandémie, l’inflation et l’augmentation des coûts de production ont fortement allongé ses délais.

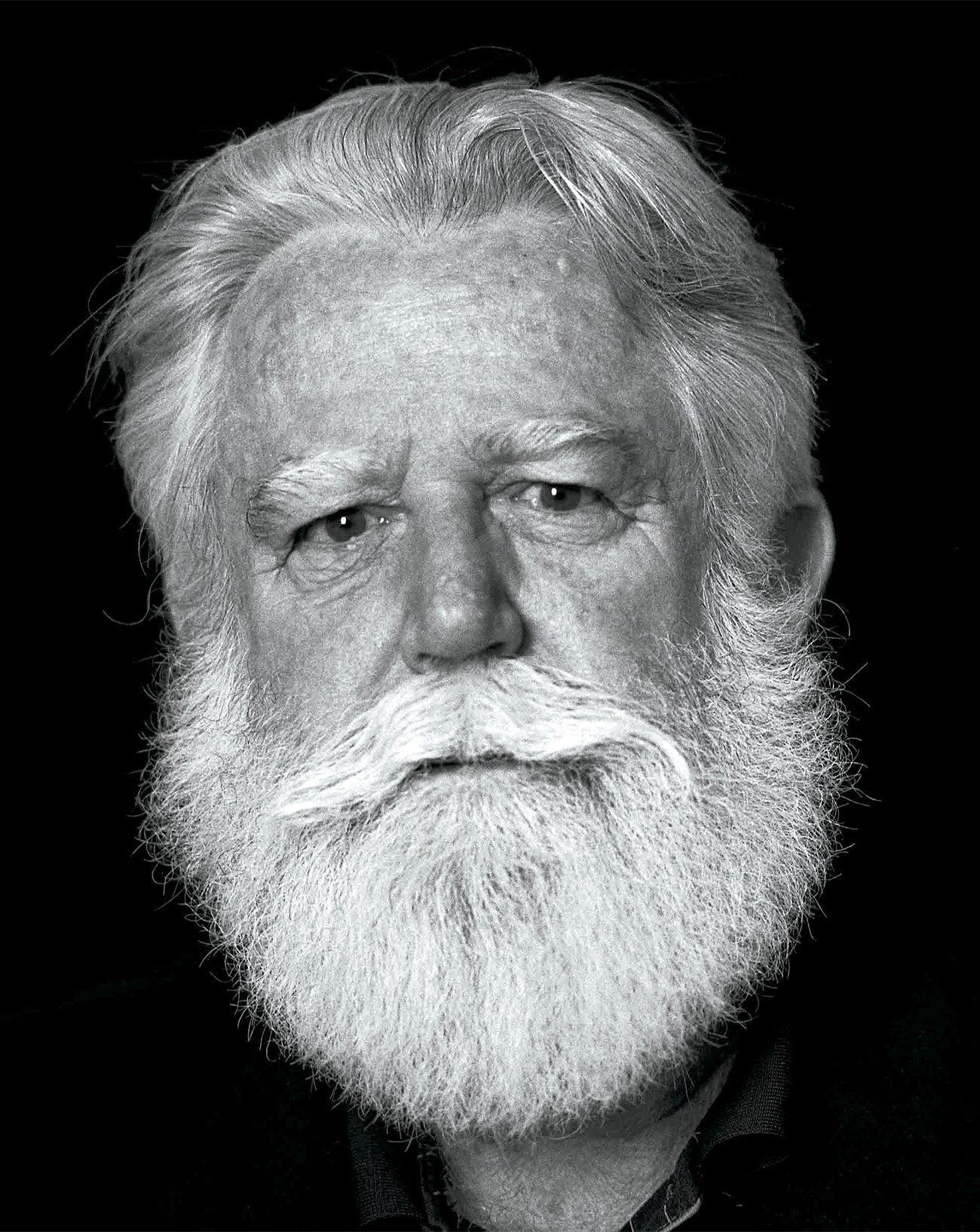

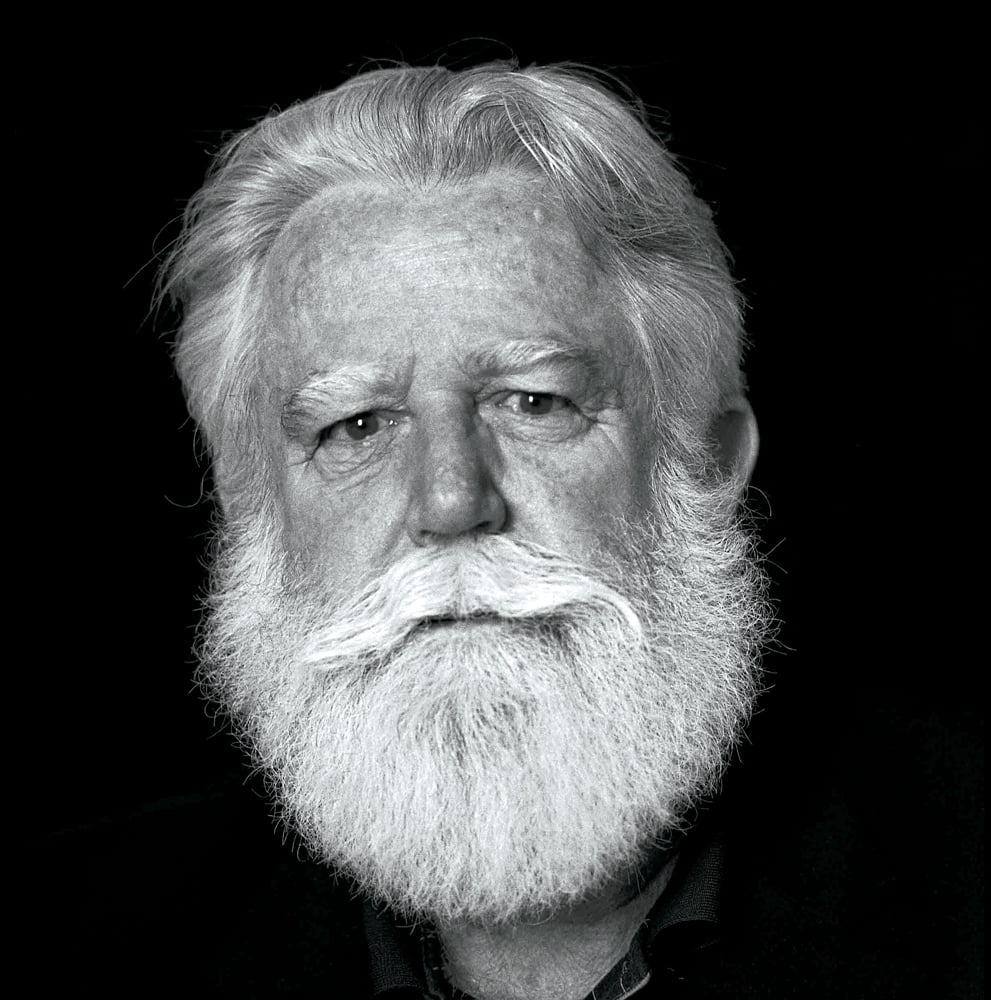

Depuis son atelier à Flagstaff, commune la plus proche du site, l’Américain désormais âgé de 81 ans apparaît devant une immense photographie du volcan, comme si une fenêtre s’ouvrait pour dévoiler cette vue panoramique, où un arc-en-ciel semble étonnamment l’auréoler. L’image fortuite est pour le moins éloquente : James Turrell compte aujourd’hui parmi les légendes de l’art contemporain, non seulement grâce à ce projet au long cours, mais surtout par la création d’une œuvre radicale et novatrice fondée sur l’immatériel, déployée dans le monde entier au fil de six décennies. Cet automne, celui qu’on surnomme souvent le “maître de la lumière” présente une nouvelle exposition personnelle d’ampleur à la galerie parisienne Gagosian, qui lui confie pour l’occasion les clés de son espace du Bourget, à quelques encablures de l’aéroport. Un espace à la mesure d’un artiste très apprécié en France, mais dont les prises de parole se font de plus en plus rares.

La lumière, la matière de prédilection et d’exploration de James Turrell

C’est au milieu des années 60 que l’Américain originaire de Los Angeles se fait connaître du public. L’une de ses premières œuvres, Afrum-Proto (1966), naît de la simple projection d’une lumière blanche sur l’angle formé par deux cloisons. Dessinant une forme hexagonale, l’éclairage éblouissant donne l’illusion d’un cube en relief qui sortirait du mur.

Les bases du travail de Turrell sont posées : chez lui, l’œuvre d’art provient d’un jeu habile entre l’espace, la lumière et la couleur, qui bouscule la perception du spectateur grâce à une étude attentive des phénomènes physiques. Des principes qui rejoignent rapidement les caractéristiques du nouveau mouvement artistique Light and Space, dont James Turrell émerge comme l’une des figures de proue aux côtés de Larry Bell ou de Robert Irwin.

“Mon art est dépourvu d’image, dépourvu d’objet, dépourvu de focale”, résumait-il il y a quelques années. En atteste notamment sa série d’œuvres Ganzfeld, qu’il entame en 1976, d’après l’effet éponyme selon lequel l’exposition à un champ uniforme et sans relief provoque une privation sensorielle. Conçues à échelle humaine, les installations de Turrell immergent ainsi le spectateur dans un bain monochrome – rouge, rose, bleu ou vert – où la couleur, saturée et unie, est d’une telle intensité qu’elle le happe, au point de causer parfois des accidents.

En 1980, une visiteuse se casse le poignet en tombant dans un espace conçu par l’artiste, alors qu’elle pensait s’adosser contre un mur, et demande ensuite 250 000 dollars au Whitney Museum of American Art à New York, qui les réclamera plus tard à Turrell, entraînant un procès sur plusieurs années. En 2011, à la Biennale de Venise, une autre détruit une œuvre après avoir traversé brutalement une paroi en pensant “sauter dans un nuage”.

“Nous avons perdu l’habitude d’entrer dans les peintures, et je souhaite que mes pièces ravivent cette expérience.“

James Turrell

Diplômé en psychologie de la perception avant même de débuter ses études en école d’art, le Californien regarde de près les comportements du public vis-à-vis de ses œuvres. “Cela m’intéresse beaucoup de voir comment chacun pénètre ces nouveaux paysages sans horizon, où il n’y a plus de haut et de bas, de gauche et de droite.” À cette perte de repères succède parfois un sentiment inconfortable d’étourdissement et de vertige, touchant même ceux que l’on croirait les plus inflexibles. “Lors d’une de mes expositions en Russie, Vladimir Poutine est resté à peine vingt secondes dans mon installation avant d’appuyer sur le bouton pour en sortir !” Aujourd’hui, Turrell provoque cet effet à intervalles réguliers afin de ne pas déboussoler complètement le spectateur.

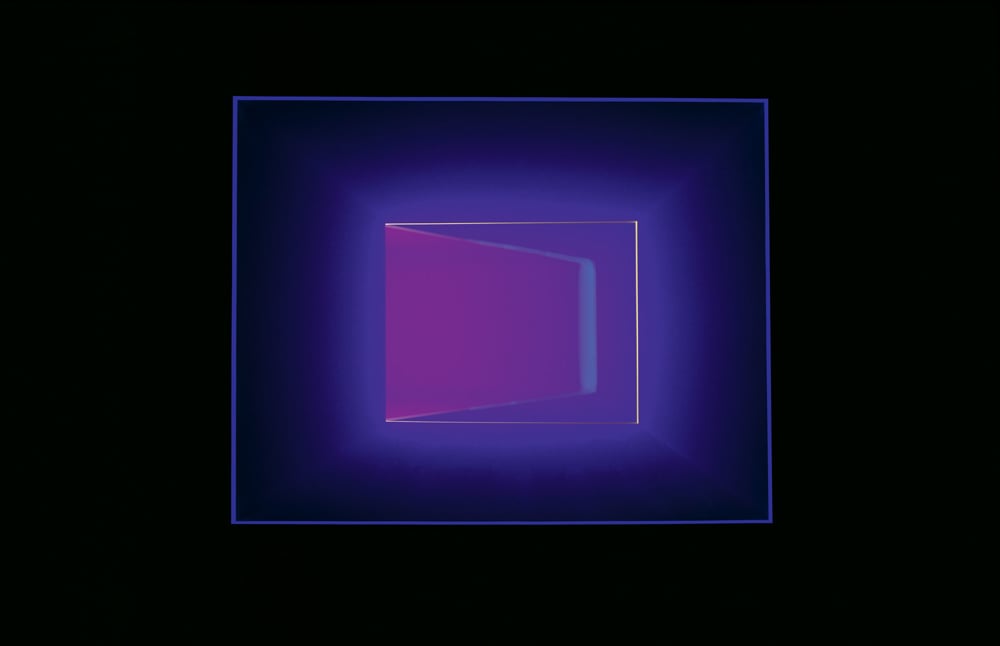

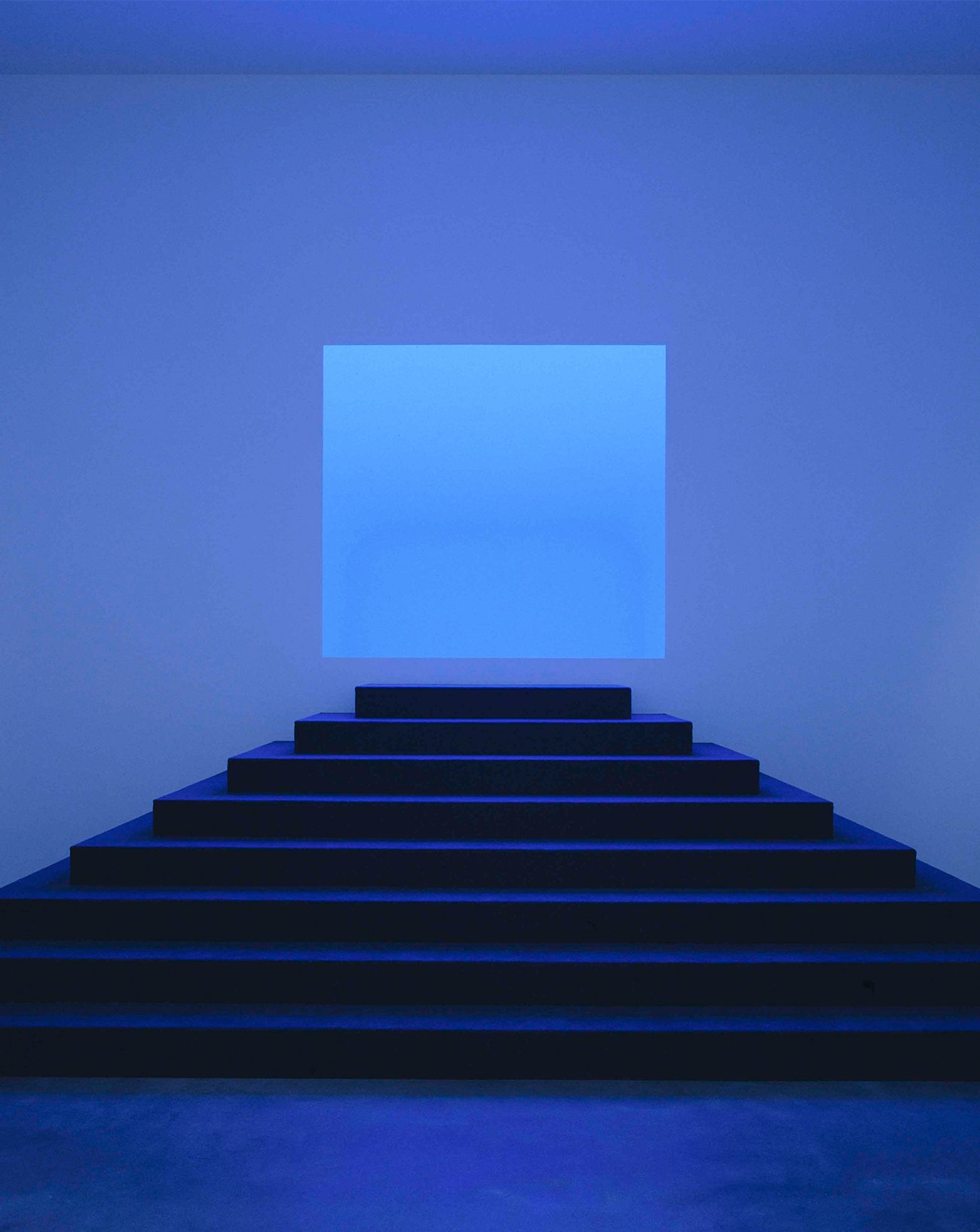

C’est justement l’un des derniers Ganzfeld de l’artiste qui accueillera le visiteur de Gagosian. Dans ce pavillon sans angles, aux murs vierges et incurvés, un écran LED et des lumières colorées font tout le travail. Malgré sa structure, l’artiste considère cette œuvre bien plus picturale que sculpturale, dans la mesure où elle recrée, dans un espace en trois dimensions, une impression de planéité purement bidimensionnelle.

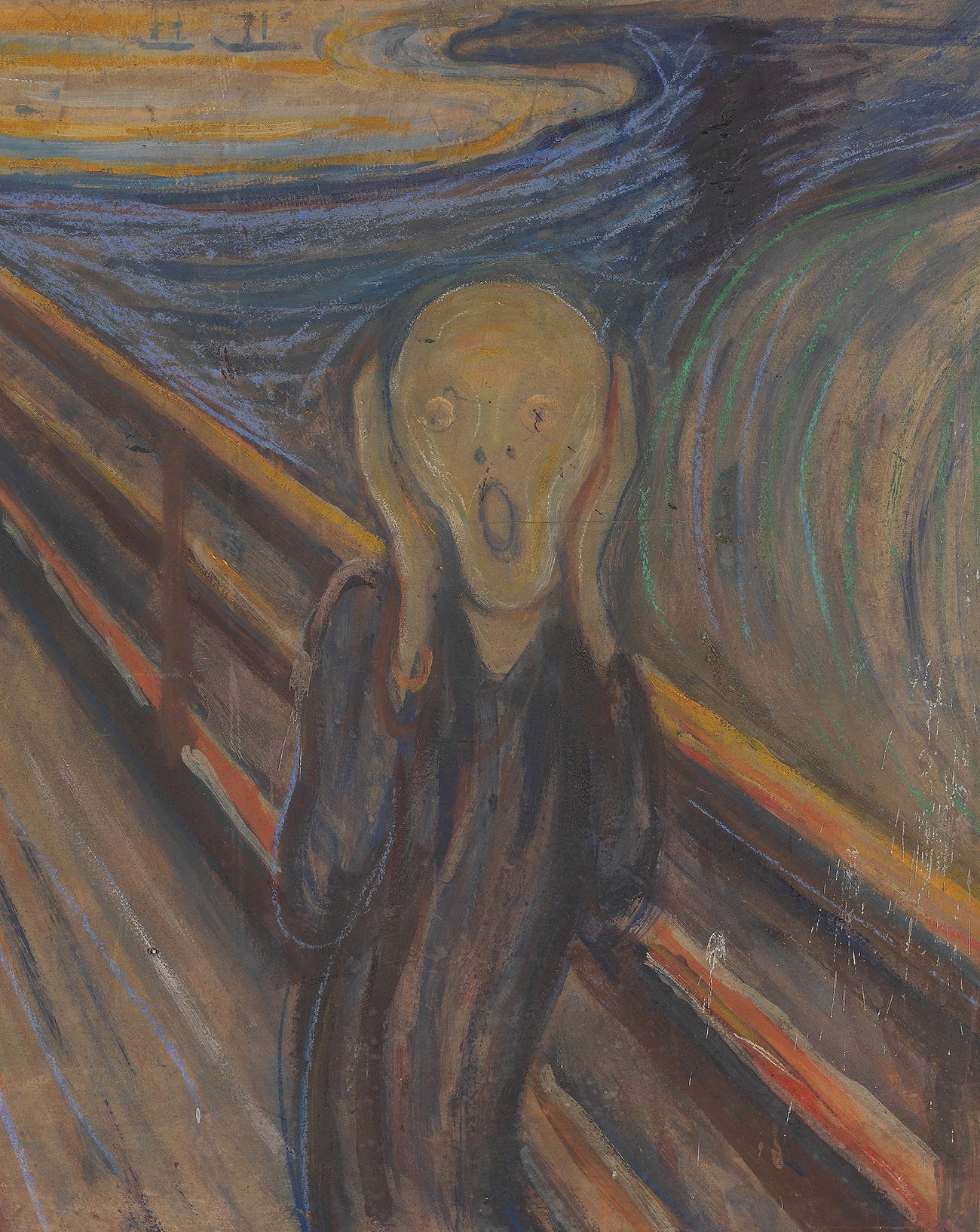

“Nous avons perdu l’habitude d’entrer dans les peintures, et je souhaite que mes pièces ravivent cette expérience”, explique l’artiste, pour qui l’aura de l’œuvre d’art est essentielle. Une aura qu’il dit trouver dans les toiles de Vermeer, de Goya, de Turner, ou encore des impressionnistes, précisément parce qu’ils maîtrisent la lumière.

Un univers nourri par sa passion pour le monde céleste… et l’aviation

Malgré la dimension spirituelle évidente de ses œuvres, très souvent éprouvée par leur public, James Turrell a toujours parlé de la lumière comme d’une entité concrète et palpable. “Je veux la sentir, que l’on ressente sa présence dans l’espace et la manière dont elle l’habite, explique-t-il. Il ne faut pas oublier que nous sommes des mangeurs de lumière, elle fait partie de notre régime. Sans elle, notre équilibre est perturbé, on sécrète moins de mélatonine, de sérotonine, de vitamine D…”

Si, enfant, l’artiste espérait toucher la lumière des rêves pour l’amener en plein jour, il semble depuis utiliser ses œuvres pour ériger des ponts entre les royaumes du conscient et du subconscient, et ainsi enrichir notre expérience du monde. “Nous rêvons avec bien plus de couleurs que lorsque nous avons les yeux ouverts. Ce n’est pas un hasard si ceux qui font l’expérience d’une mort imminente insistent beaucoup sur la lumière.”

Emblématiques de la carrière du Californien, ces œuvres n’auraient sans doute pas vu le jour sans sa passion dévorante pour l’aviation. Fils d’un ingénieur aéronautique, le jeune homme a très tôt les yeux rivés vers le ciel, qu’il rêve de parcourir. Dès l’âge de 16 ans, il obtient sa licence de pilote et commence à voler. C’est au-dessus du sol qu’il connaît ses expériences sensorielles les plus bouleversantes : “Je me souviens d’avoir volé un jour au milieu du tule fog, un épais brouillard très bas, spécifique à la Californie. Il y avait un stratus au-dessus, et le soleil allait se lever, ce qui a plongé le ciel dans un rouge qui est devenu orange, puis jaune. Traverser ce paysage complètement abstrait était saisissant.”

James Turrell, un artiste adulé par les critiques et le grand public

En 1969, cette épopée lui inspire la série des Wedgework, dont on découvrira également un récent exemple chez Gagosian. Grâce à la projection dans une salle de lumières colorées fluorescentes sur des surfaces réfléchissantes, Turrell génère une impression de profondeur qui s’étend au-delà des murs. “Nous, les pilotes, sommes souvent décrits comme des personnes et des époux difficiles à vivre, tant le vol nous amène à percevoir les choses différemment des autres”, commente l’artiste, qui travaille justement à livrer au public un aperçu de son paradigme si singulier.

De sa passion pour le monde céleste, il tire également ses œuvres les plus populaires à ce jour : les Skyspace, sortes de capsules en extérieur pouvant accueillir d’une poignée à plusieurs dizaines de personnes. Grâce à une ouverture dans le toit pour admirer le ciel, et la rencontre des lumières naturelle et artificielle à l’intérieur, ceux qui ont la chance de les visiter peuvent s’abandonner à des moments d’intense contemplation.

Si le premier du genre, réalisé en 1974, fait désormais partie de la collection de la Villa Panza, à Varèse, en Italie, les Skyspace poussent depuis comme des champignons aux quatre coins du monde, de l’Australie à l’Argentine en passant par la Norvège – on en dénombre aujourd’hui près de quatre-vingt-dix. Parmi les plus impressionnants, celui de Mexico se distingue par sa forme ovale aux airs de soucoupe volante recouverte de mousse, et celui de l’université de Houston, au Texas, par sa structure pyramidale surplombée d’un large toit carré qui offre, en plus de l’expérience lumineuse, une acoustique idéale pour les concerts des musiciens sur le campus.

Nichée sous la surface du volcan et son cône de cendres, l’œuvre Roden Crater contient, quant à elle, plusieurs Skyspace à la fois. En 2019, Kanye West en dévoile certains dans son film Jesus Is King, tourné sur place – le rappeur antisémite, depuis tombé en disgrâce, qui voit James Turrell comme l’une de ses plus grandes inspirations, investira d’ailleurs dix millions de dollars pour aider l’artiste à achever son œuvre.

“Comme Georgia O’Keeffe et Agnes Martin, deux de mes héroïnes de l’art, j’ai trouvé ma source dans le désert du Sud-Ouest.”

James Turrell.

Depuis plus de quarante ans, la progression du projet est retracée par de nombreux plans, photographies, hologrammes et maquettes considérés comme des œuvres à part entière. Dans ces objets, dont certains seront présentés dans l’exposition de Gagosian, transparaît avant tout l’amour de l’artiste pour le paysage de l’Arizona, depuis qu’il l’a survolé pendant sept mois en 1974. “Comme Georgia O’Keeffe et Agnes Martin, deux de mes héroïnes de l’art, j’ai trouvé ma source dans le désert du Sud-Ouest. C’est pourquoi j’essaie de le parcourir chaque jour.” Au-delà de ses marches quotidiennes, l’artiste vole toujours régulièrement, même à 81 ans – “tant que mon assurance me le permet”, ajoute-t-il, avec un sourire espiègle.

Aujourd’hui, James Turrell travaille au quotidien avec deux architectes et se rend sur le site de Roden presque tous les jours. Sa femme s’occupe de la partie financière et du mécénat, et gère avec lui le vaste ranch sur place, dont les bénéfices contribuent à subventionner le projet.

Quant à la production de ses œuvres, elle est déléguée à des entrepreneurs spécialisés, en fonction des lieux où elles seront présentées – des constructeurs français travaillent ainsi sur l’exposition chez Gagosian. Une machine bien rodée qui permet à l’artiste d’être toujours aussi productif et visible à l’international, assurant sa longévité. Malgré soixante années d’une carrière exemplaire et une reconnaissance mondiale, l’octogénaire n’a toutefois pas réussi à gagner celle de sa famille, des quakers protestants très conservateurs.

James Turrell, isolé malgré une reconnaissance mondiale

“Ils ne croient pas en ce que je fais. Selon eux, l’art est une vanité, un booster d’ego. Pourtant j’ai réalisé plusieurs meeting houses [maisons dédiées aux réunions de culte chez les quakers], j’ai créé une installation dans une chapelle luthérienne fraîchement rénovée à Berlin… Il n’y a que lorsque j’ai acheté le ranch à côté du volcan qu’ils ont décidé que j’étais revenu à la raison. J’allais enfin me rendre utile en ayant une activité agricole, en nourrissant mes semblables !” De son père français, il dit avoir hérité d’un lien privilégié avec la France et sa culture. En 1991, il est fait chevalier des Arts et des Lettres par François Mitterrand, et l’année suivante, il connaît une notoriété nationale avec son exposition au Confort Moderne de Poitiers.

À l’heure qu’il est, James Turrell reste encore évasif sur la date d’ouverture au public du cratère Roden, longtemps prévue pour 2024, continuant finalement d’entretenir le mythe et d’attiser la curiosité. Une question subsiste alors : comment parvient-on à garder le même cap pendant aussi longtemps, sans se décourager devant un projet aussi pharaonique et les nombreuses difficultés qu’il suppose ? “Dans le fond, on ne change pas, on se révèle juste au fur et à mesure”, répond l’artiste, rappelant implicitement combien le voyage prévaut sur la destination.

“Plus le temps passe, plus on apprend sur soi-même.” Une philosophie très socratique qui rejoint également la pensée de l’un de ses plus grands modèles littéraires, l’écrivain et aviateur Antoine de Saint-Exupéry : “La terre nous en apprend plus long sur nous que tous les livres. Parce qu’elle nous résiste. L’homme se découvre quand il se mesure avec l’obstacle.”

“James Turrell: At One”, exposition jusqu’à l’été 2025 à la galerie Gagosian, 26 avenue de l’Europe, Le Bourget.