6

Marion Barbeau

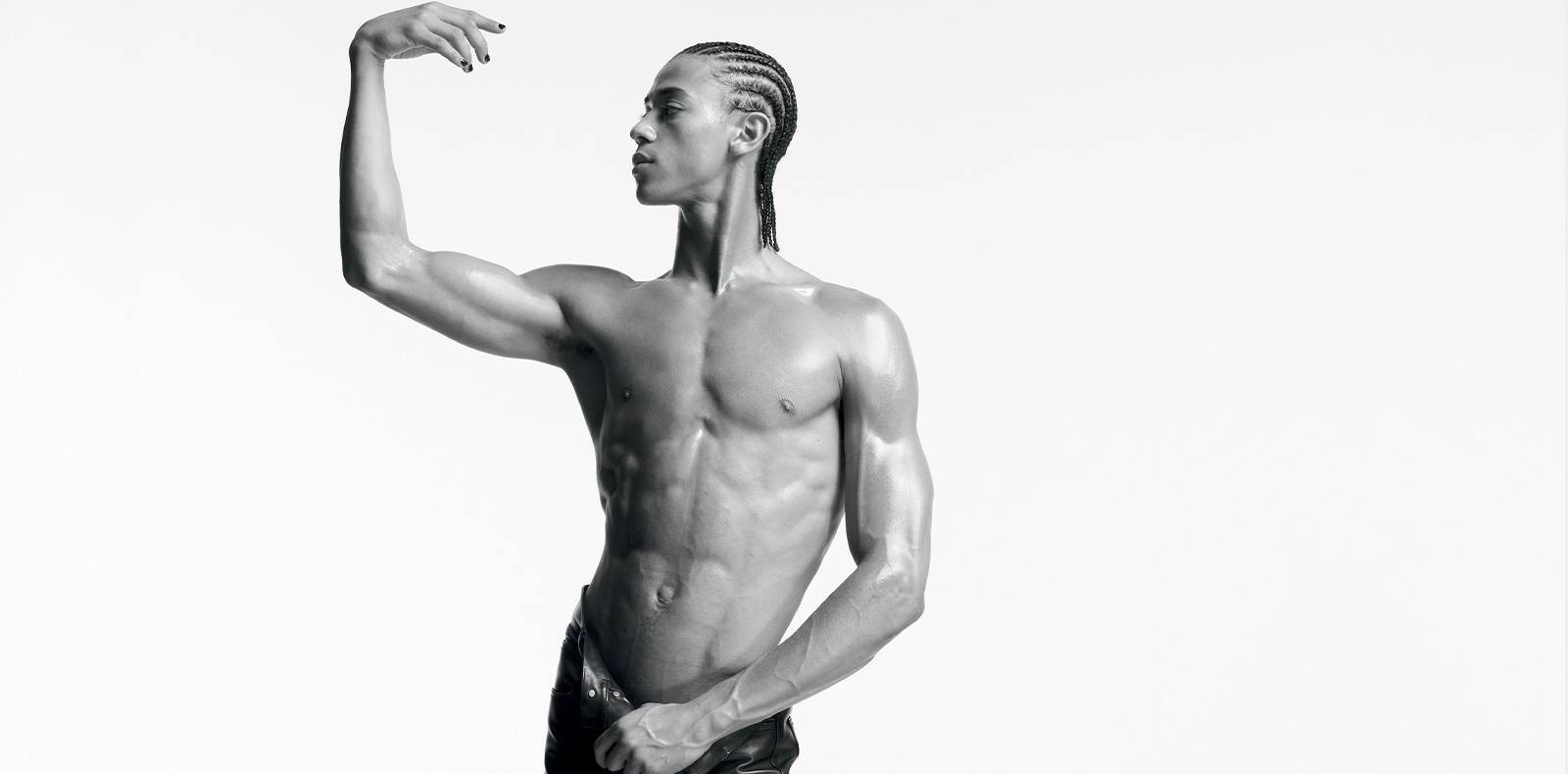

Née le 10 juin 1991, Marion Barbeau aurait pu rester dans le halo feutré des ballets classiques. Pourtant, elle a choisi un autre tempo. À l’Opéra de Paris, elle incarnait la grâce pure. Au cinéma, elle devient chair mouvante, émotion à vif. Dans En corps de Cédric Klapisch, elle ne joue pas. Elle vibre. Ainsi naît une trajectoire singulière, entre discipline et éclat, qui dessine les contours d’un art affranchi.

Publié le 6 juin 2025. Modifié le 11 juin 2025.

Les débuts de Marion Barbeau

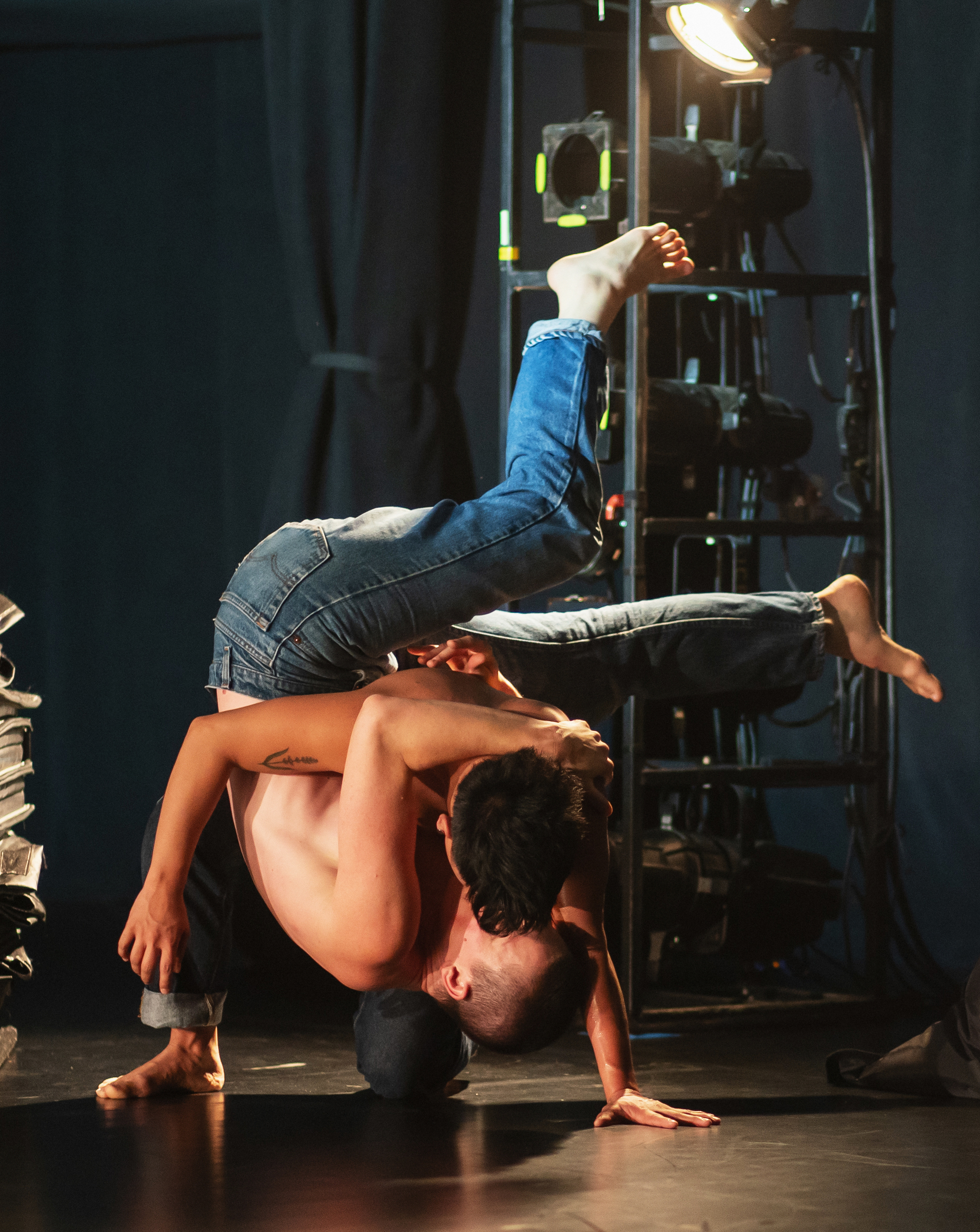

Première danseuse à l’Opéra national de Paris, Marion Barbeau sculpte son corps avec une exigence millimétrée. Cependant, rien dans son parcours ne répond aux attentes figées du monde du ballet. Dès ses débuts, elle irradie d’une expressivité rare. Chaque geste concentre une émotion. Chaque battement de cil dialogue avec l’invisible.

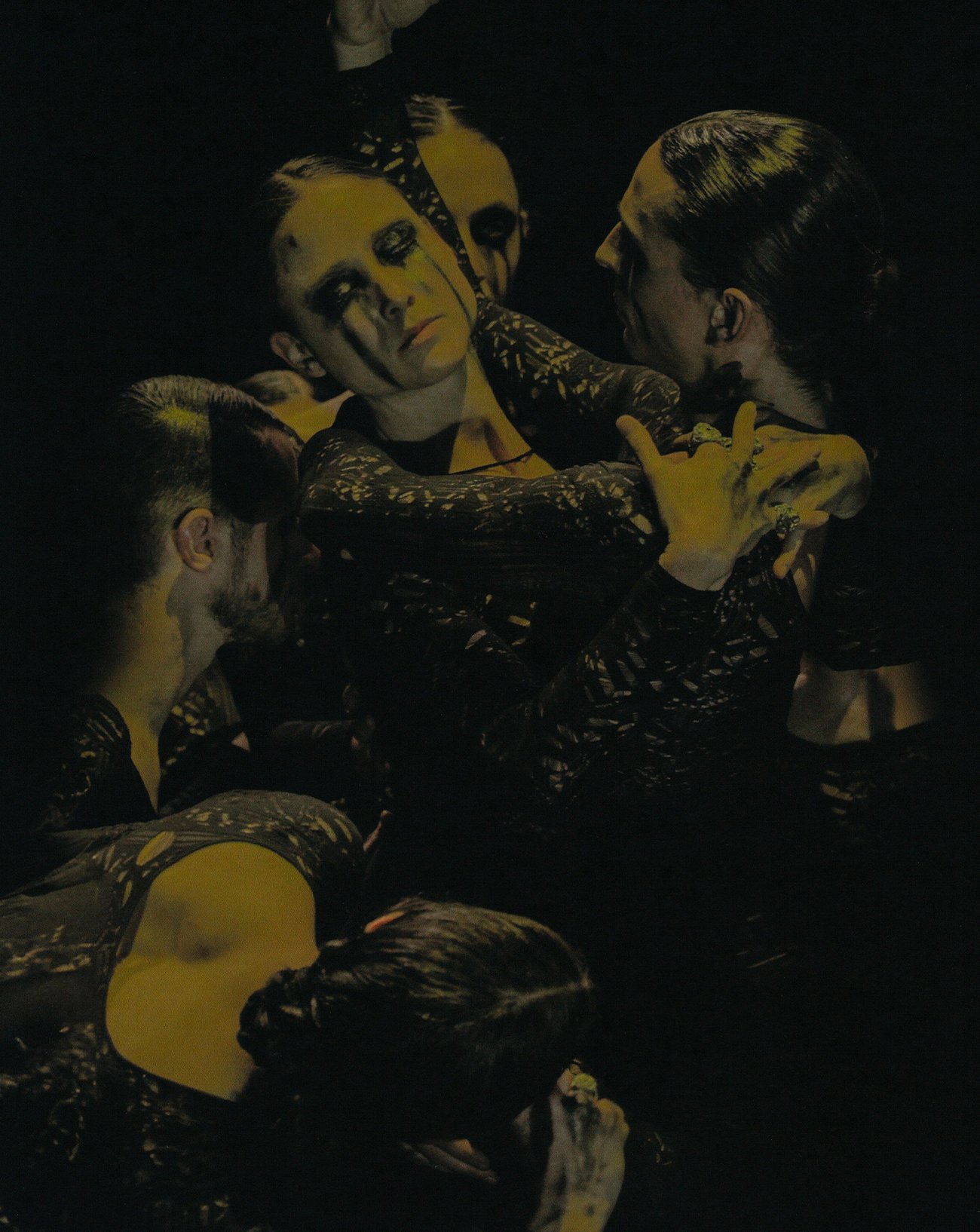

Pourtant, c’est en quittant l’institution qu’elle s’émancipe. En rejoignant la compagnie contemporaine Alt.Take, dirigée par Simon Le Borgne, elle apprivoise une grammaire nouvelle. Dorénavant, ses gestes interrogent autant qu’ils séduisent. Ainsi, la technique devient tremplin. L’impulsion se fait question. À mesure qu’elle explore les chorégraphies de Hofesh Shechter, elle inscrit sur sa peau une topographie de tension et d’insoumission.

Une héroïne incarnée : “En corps”, le cinéma comme miroir intérieur

En corps, réalisé par Cédric Klapisch, dépasse la fiction. Il reflète un parcours, prolonge une quête. Dans le rôle d’Élise, danseuse blessée, Marion Barbeau ne joue pas à être : elle est. Le film tisse un entrelacs de réalité et de fiction. D’ailleurs, la proximité entre le scénario et sa trajectoire n’est pas anodine. Elle donne au récit une densité rare.

Klapisch, familier des itinéraires singuliers, perçoit en elle une fragilité active. Dès lors, il abandonne toute artificialité. Il filme au plus près, capte l’instant. Son choix de confier le rôle principal à une actrice non professionnelle se révèle audacieux. Pourtant, le résultat est saisissant. La presse salue cette présence désarmante. Ce qui frappe dans En corps, c’est l’économie des mots. Marion Barbeau parle avec ses silences. Son corps, véritable récit, devient le fil conducteur. Il dit la douleur, la reconstruction, l’espoir. Le film se transforme en ode à la renaissance, scandée par la musique de Shechter. Une nomination aux César dans la catégorie Révélation féminine vient sceller cette évidence : quelque chose d’inédit s’est joué là.

Un visage de cinéma : entre abstraction et présence incarnée

Depuis En corps, la caméra semble s’attacher à elle. Dans Drone (2024), elle traverse l’image avec un mutisme habité. Chaque mouvement suggère plus qu’il ne montre. Le silence devient une partition. Ensuite, elle enchaîne avec Un homme en fuite de Jeanne Herry, puis Gourou, fable dystopique où elle incarne une figure féminine ambivalente, mi-chamane, mi-subversive. Ce choix de rôles, très éloignés des parcours classiques, démontre une lucidité artistique. Elle ne cherche pas à correspondre. Elle construit. Probablement, cette précision découle de son ancrage chorégraphique. Chez elle, l’image est espace, le plan devient scène. Chaque projet est choisi comme un pas de danse : mesuré, signifiant.

Marion Barbeau ou le manifeste d’un corps libre

Là où d’autres s’enferment dans une discipline, Marion Barbeau bâtit des ponts. Entre les ors de l’Opéra de Paris et la rugosité du cinéma contemporain, elle invente une trajectoire. Non pas pour plaire, mais pour être juste. Son corps, formé à l’école du détail, devient vecteur de dissonance douce. Chaque apparition bouscule les attentes. Elle appartient à cette lignée d’artistes qui pensent le mouvement comme acte. À l’image de Pina Bausch ou Martha Graham, elle interroge le geste, le politise sans jamais le figer. Son passage par Alt.Take confirme cette démarche. Le collectif, au carrefour des arts visuels et du mouvement, devient un laboratoire. Elle y explore l’espace, l’altérité, le désordre.

Sa voix, rare mais précise, trace un sillon distinct. Certes, elle fuit le tumulte médiatique. Pourtant, sa présence imprime. Lorsqu’elle parle, c’est toujours à propos. Lorsqu’elle danse, c’est toujours essentiel. En définitive, elle incarne cette génération d’artistes poreux, indéfinissables, où la frontière entre les disciplines se dissout. Une figure mouvante, à la croisée des langages.

Et maintenant ?

Peut-être l’éclosion d’un cinéma plus incarné. Certainement, la confirmation d’une artiste libre.