8

Alexander McQueen

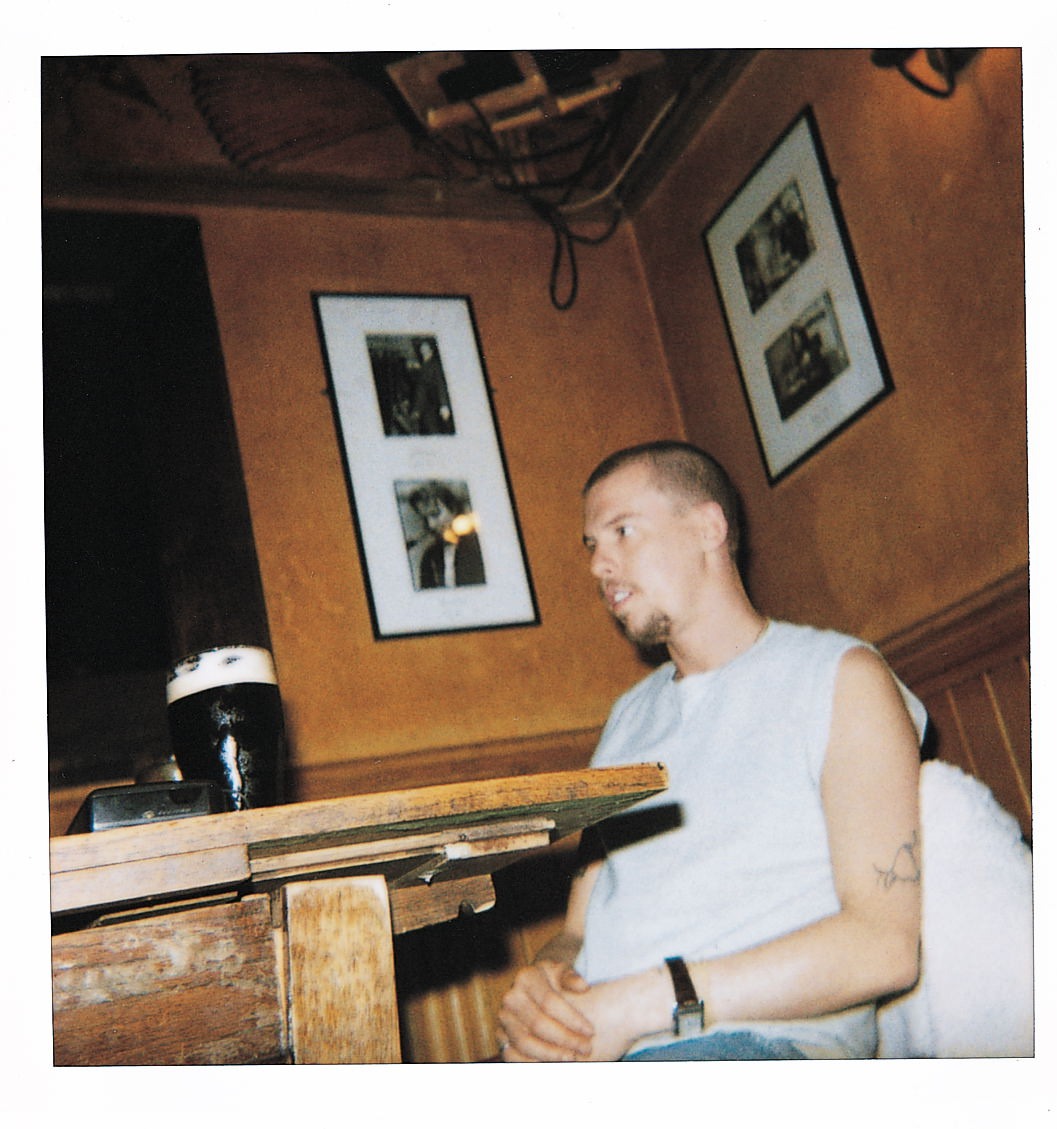

Derrière le nom flamboyant d’Alexander McQueen, se cache un enfant de l’East End londonien, Lee Alexander McQueen, né en 1969. Fils d’un chauffeur de taxi et d’une enseignante, il grandit dans un quartier populaire, loin des fastes de la couture. Pourtant, très tôt, il esquisse des silhouettes sur les murs de son appartement familial, fasciné par le pouvoir du vêtement sur le corps. Ce n’est pas la beauté lisse qui l’attire, mais le contraste, la tension, la fêlure.

Publié le 8 juillet 2025. Modifié le 1 août 2025.

Les débuts de Alexander McQueen

À 16 ans, il quitte l’école et entre comme apprenti chez les tailleurs Anderson & Sheppard. Il y apprend la rigueur du geste, le sens de la coupe et la noblesse du tissu. Puis chez Gieves & Hawkes, il affine son regard. Chaque costume devient un manifeste silencieux. Dès lors, son obsession : sublimer l’anatomie, tout en la malmenant.

Le passage au mythe : Central Saint Martins

Alors qu’il n’a pas encore vingt-cinq ans, Central Saint Martins, école d’art de renommée mondiale, devient le théâtre de sa transformation. Encouragé à y postuler par une amie styliste, il est d’abord admis à l’entretien comme technicien. En découvrant ses croquis, les professeurs exigent qu’il intègre directement le master de mode.

Sa collection de fin d’études en 1992, baptisée Jack the Ripper Stalks His Victims, provoque un frisson dans l’industrie. Les vestes sont lacérées, les corsets étouffent, les matières se déchirent. L’esthétique McQueen est née : radicale, théâtrale, charnelle. L’obsession du morbide, de la féminité violentée, mais sublimée, traverse déjà toute l’œuvre.

Le provocateur de la mode britannique

En quelques années, McQueen devient l’enfant terrible de la mode britannique. Ses défilés, entre art contemporain et performance, marquent les esprits. Il y a ce mannequin enfermé dans une cage de verre, ce robot qui pulvérise de la peinture sur une robe blanche, cette silhouette criblée de plumes, tout droit sortie d’un rêve gothique.

Il choque, il fascine. Ses vêtements ne cherchent pas à plaire mais à émouvoir. Ils disent la souffrance, le désir, la mort, la résurrection. Il crée pour les femmes puissantes, ambiguës, souveraines. Sa signature : des coupes architecturales, des corsets à armatures, des talons vertigineux, des références historiques mêlées à des codes futuristes.

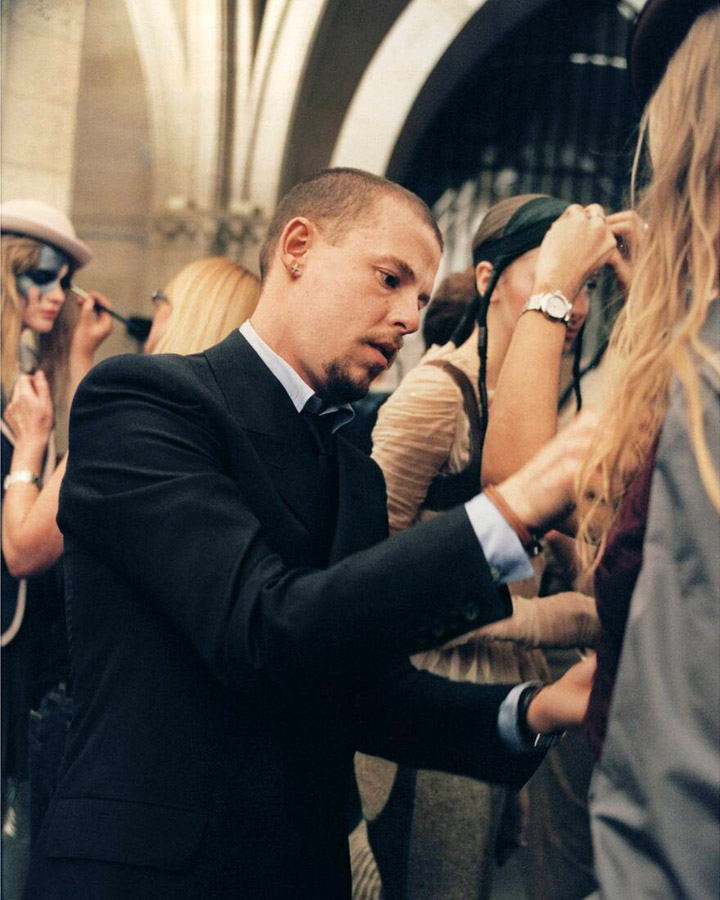

L’ascension chez Givenchy et le vertige de la gloire

En 1996, la maison Givenchy, en quête d’un souffle nouveau, nomme Alexander McQueen à sa tête. C’est une décision audacieuse : confier l’héritage de la maison de couture française à un provocateur anglais. McQueen accepte, mais conserve sa marque éponyme. Chez Givenchy, il livre des collections parfois jugées trop sombres pour la tradition française. Pourtant, il impose sa griffe, fusionne le baroque et la brutalité, l’élégance et l’outrage. Parallèlement, sa propre marque devient un laboratoire d’expérimentation. Les fashion weeks londoniennes, puis parisiennes, attendent ses shows comme des opéras modernes. Chaque saison est un spectacle. Chaque robe, une œuvre d’art. Cependant, malgré la reconnaissance, les prix et les accolades, Lee Alexander McQueen reste tourmenté. Il est en proie à des épisodes dépressifs, lutte contre la solitude et les excès. Ses créations en portent les traces : chaque collection semble plus cathartique que la précédente.

L’homme derrière le mythe

Alexander McQueen n’était pas qu’un créateur, mais un homme d’une profonde sensibilité. Il était généreux, loyal envers son équipe, protecteur avec ses mannequins. Il avait ce mélange rare de technicité absolue et de pulsion instinctive.

Son entourage le décrit comme quelqu’un de drôle, plein d’esprit, mais aussi vulnérable. La perte de sa muse Isabella Blow en 2007, puis le décès de sa mère en 2010, l’ont profondément marqué. Le 11 février 2010, Alexander McQueen met fin à ses jours, laissant le monde de la mode orphelin d’un esprit visionnaire.

Héritage et résurrection sous Sarah Burton

Après sa disparition, beaucoup craignent la fin de la maison McQueen. Mais c’est Sarah Burton, son bras droit, qui reprend la direction artistique. Avec une fidélité rare, elle perpétue l’ADN du créateur tout en apportant une touche de douceur et de poésie.

C’est elle qui signe la robe de mariée de Kate Middleton en 2011, preuve que la griffe McQueen peut conjuguer majesté royale et esprit couture. La maison continue d’innover, entre tailleurs sculptés, robes oniriques et engagement éthique. Aujourd’hui encore, chaque collection porte en filigrane la mémoire de McQueen : sa fascination pour la nature, son amour des formes extrêmes, son obsession de la beauté tragique.

En octobre 2023, Seán McGirr a été nommé directeur artistique de la maison Alexander McQueen, succédant à Sarah Burton après plus de deux décennies de création. Formé à Central Saint Martins, le créateur irlandais s’est forgé une solide expérience chez JW Anderson, Dries Van Noten et Uniqlo. Son arrivée marque une volonté de renouvellement esthétique tout en respectant l’ADN théâtral et transgressif de la maison.

Un créateur devenu légende

Alexander McQueen a redéfini la mode comme terrain d’expression émotionnelle. Il a prouvé qu’un vêtement pouvait hurler sans bruit, qu’une robe pouvait incarner la douleur, qu’un défilé pouvait ressembler à une confession. Son nom évoque désormais plus qu’un style : une vision. Une façon de penser la mode comme un acte artistique total. Pour de nombreux créateurs, il demeure une référence, un phare, un mystère.

Ce que McQueen a légué à la mode

Grâce à lui, la mode s’est autorisée à être sombre, dérangeante, bouleversante. Il a donné une voix aux exclus, aux rêveurs, aux fêlés. Il a libéré la silhouette féminine de ses carcans, tout en célébrant sa puissance. Au fil des saisons, il a construit un univers cohérent et émouvant, sans jamais faire de compromis. Ce refus du consensus, cette intégrité créative, lui valent encore aujourd’hui une place à part dans le panthéon de la couture. Alexander McQueen n’était pas seulement un génie de la mode. Il était un poète des corps, un sculpteur d’émotions, un funambule entre ombre et lumière. Et même si le rideau est tombé, ses créations, elles, continuent de vibrer.