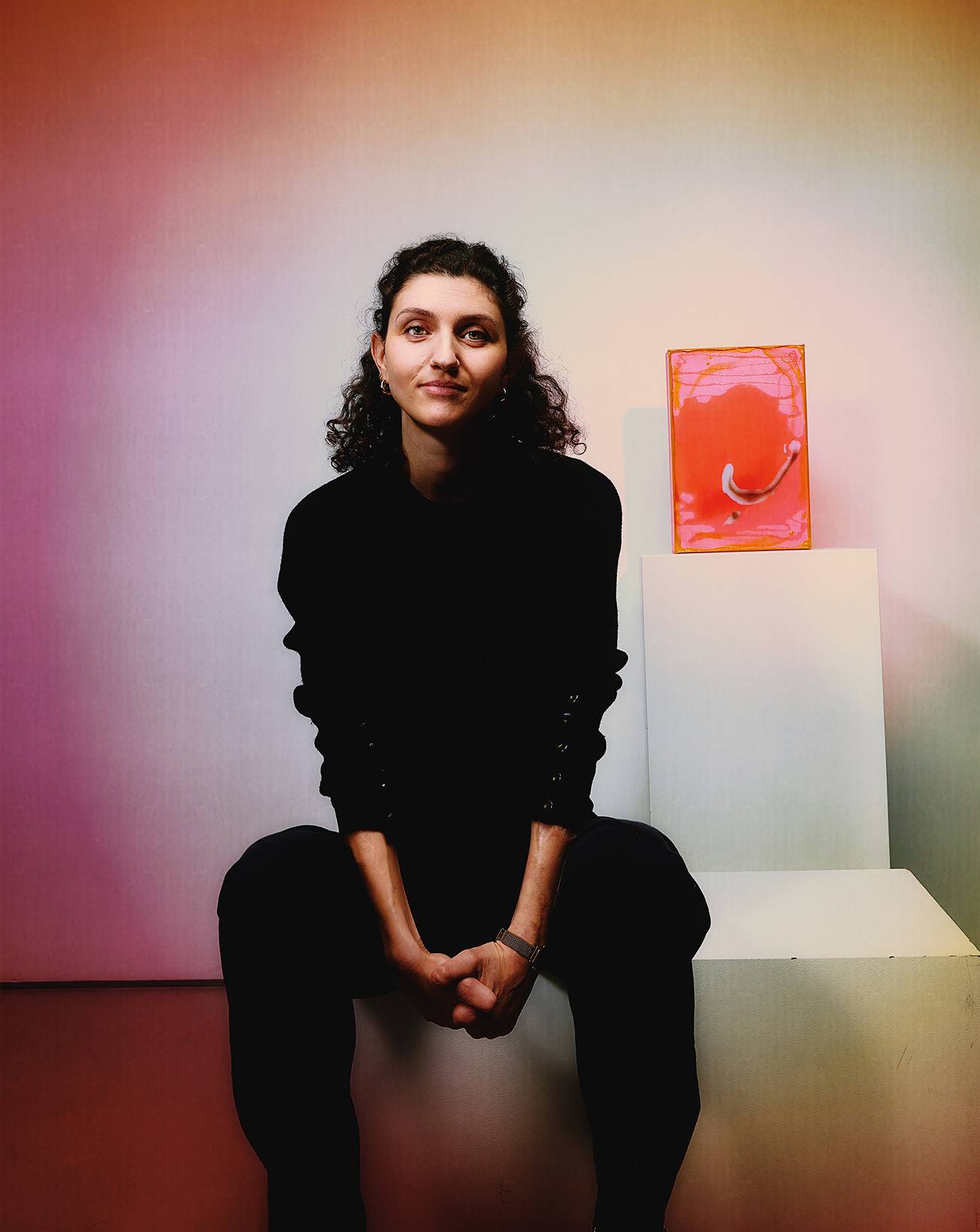

Alexandre Diop porte une veste NINA RICCI, un pantalon EYTYS et des derbys SITUATIONIST. Kehinde Wiley porte son propre costume, une chemise FIGARET et des bottines GMBH.

Maquillage : Lauren Bos avec les produits Laura Mercier chez Artlist Paris. Set design : Félix Gesnouin chez Total World.

Retrouvez ce sujet dans le Numéro art 11, en kiosque et sur iPad à partir du 18 octobre.

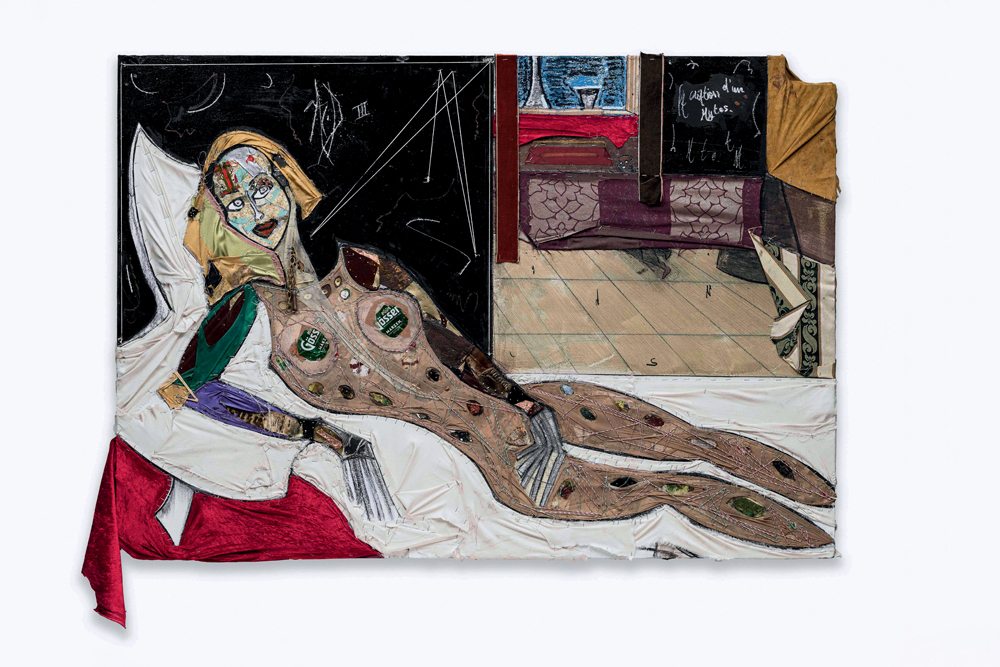

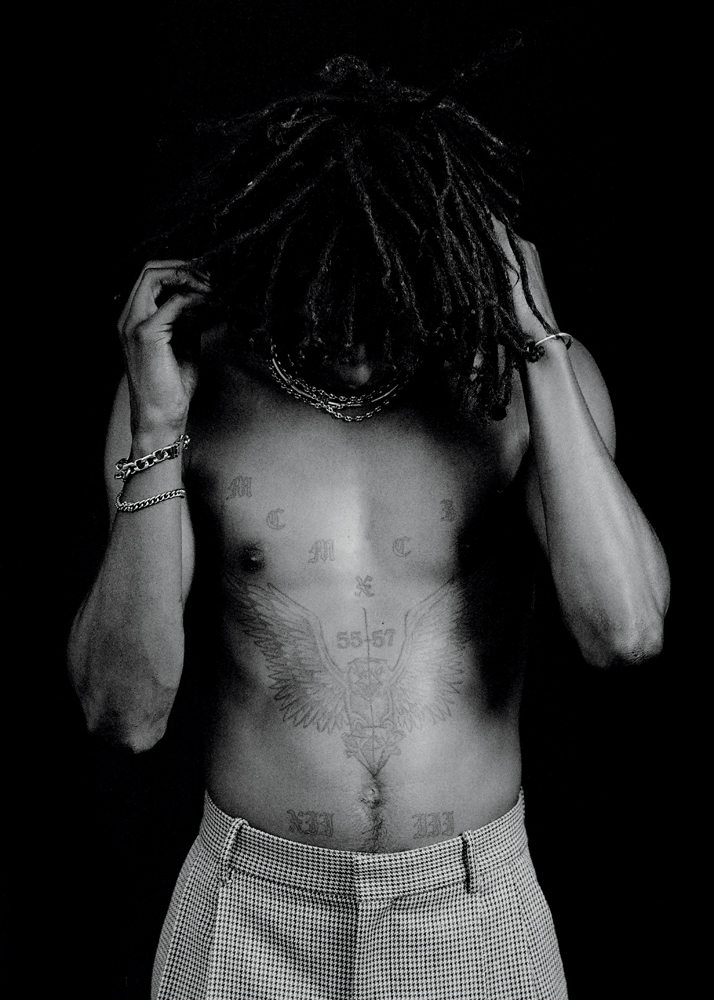

Alexandre Diop parle d’“images-objets” lorsqu’il évoque ses œuvres : tout commence par l’exploration de l’endroit où il vit, avec un sac à dos, des ciseaux et un cutter, dont il se sert pendant de longues balades urbaines dans des lieux abandonnés, à la recherche de matériaux de récupération – métal, bois, tissus ou plastiques – qui jonchent les terrains vagues. De retour à l’atelier, ce butin devient la palette d’un peintre. Ses visions s’inspirent d’une émotion, souffrance ou rage de vivre. Il peint presque toujours des corps, qui se dessinent sur un fond neutre, tandis que d’autres se fondent dans des compositions denses, presque étouffantes. Né à Paris en 1995, il s’est installé à Berlin à 18 ans, puis à Vienne. Il est arrivé en autodidacte à la peinture. Dans son enfance, il dessinait peu mais avait l’habitude de voir chez ses parents des livres sur l’art ancien, de Giotto à Dürer, et des peintures que son père, sénégalais, rapportait de voyages sur le continent africain. Des documentaires et des lectures sur Francis Bacon, Bernard Buffet et Jean-Michel Basquiat ont complété son parcours.

Le titre de son exposition pendant Paris +, organisée par Reiffers Art Initiatives sous le mentorat de Kehinde Wiley, La prochaine fois, le feu, est emprunté à l’écrivain américain James Baldwin, qui représente pour lui une figure de la défense des droits des minorités par la réconciliation. Le feu, c’est aussi la vie, celui des premiers hommes, qu’Alexandre Diop utilise parfois dans ses œuvres afin d’obtenir des effets singuliers. Aux yeux de ce jeune artiste, Kehinde Wiley, célèbre auteur d’un portrait de Barak Obama, représente un modèle de la réussite noire. Ils ont en commun Dakar, où Wiley a créé Black Rock, une résidence destinée à accueillir des artistes, et où Alexandre Diop a passé les étés de son enfance, mais aussi le dialogue avec les maîtres, comme avec le monde contemporain.

Thibaut Wychowanok : Ce qui frappe dans tes toiles, c’est qu’il ne s’agit jamais uniquement de peinture. Elles concentrent une accumulation de matières et de matériaux aussi divers que des pièces de monnaie, des tissus, des tiges de métal, des pages de livre...

Alexandre Diop : Ces objets forment ma palette de peintre. Ce sont des choses que je collecte et qui habitent le capharnaüm de mon atelier. Je les trouve dans les ferrailleries, dans la rue, dans des entrepôts ou des maisons abandonnées où je pénètre comme un cambrioleur. Ce travail de collecte est initialement lié à la notion d’interdit. Les objets qui m’intéressent sont ceux qui sont dévalués, jetés, détériorés, oubliés. Les mettre sur la toile revient à leur redonner une valeur, différente, plus puissante. J’ai besoin de partir du réel pour créer une nouvelle réalité. Je trouve une boîte Banania et je m’en empare parce qu’elle m’évoque le racisme ambiant et son implantation dans les logiques commerciales de masse. Les inscriptions nourrissent ma toile. Parfois avec des mots abstraits. Les mots et les photos peuvent aussi provenir des livres qui traînent dans l’atelier. J’arrache les pages qui m’intéressent. Elles m’inspirent ou finissent sur la peinture comme cette couverture de livre Dada. Le dadaïsme, c’est aussi cette intention de déranger les élites et leurs valeurs. L’art peut être détourné et utilisé d’une autre manière. J’aime cette poésie instantanée, automatique. L’idée que la juxtaposition des mots est déjà création.

Tu écris toi-même certains mots et phrases sur la toile...

Ce sont mes propres textes ou des choses que j’ai entendues dans des morceaux de rap – je fais également de la musique. Écrire une phrase sur la toile, c’est implanter une conviction qui m’habite à un moment. Je crée quand je suis en état de transe. C’est comme une danse. Je dessine directement sur la toile sans croquis préparatoire. Parfois avec une référence visuelle ou une composition en tête. Je prends un bout de charbon et je pars à l’attaque, librement. J’attrape des objets du studio, je mixe, je déchire, je coupe, je brûle... J’ai toujours un clou à la bouche ; une agrafeuse et un marteau à la main. Tout est une histoire de vision. Laisser les choses advenir et apparaître.

“Je crée quand je suis en état de transe. C’est comme une danse.”

Les nouveaux formats que tu as réalisés pour ton exposition parisienne font parfois plus de trois mètres de haut. Que représente cette monumentalité?

La grandeur modifie le rapport que le spectateur entretient avec l’œuvre. La peinture ne peut pas être un objet décoratif domestique. Dès mes premières œuvres, je me suis imposé cette monumentalité pour que les toiles gagnent en capacité à écraser. Mon utilisation de l’or va dans le même sens. J’essaie de leur donner une qualité sacrale, d’obliger le spectateur à se prosterner devant les compositions. Je sais ce que je veux dire, même si chacun est libre de son interprétation. Mes œuvres sont dangereuses. Littéralement, elles peuvent vous tuer si elles vous tombent dessus. Elles sont aussi dangereuses à faire. Je me coupe. Je saigne souvent quand je travaille. Le sang finit sur l’œuvre. Je crache dessus. Les toiles crient.

Elles sont habitées par la violence du monde ou par ta violence ?

Si je n’avais pas fait de la peinture, j’aurais fini en prison. Même en étant issu d’un milieu très privilégié. Plus jeune, j’ai fait du foot, milieu défensif. On m’appelait le “pitbull”. C’est la violence que je ressens, je pense. Une violence historique. Une violence qui découle du jeune homme que je suis, de la manière dont je suis arrivé sur Terre, des rapports de puissance et des inégalités du monde. Je me sens violé tous les jours. Pas violé dans l’intimité de ma sexualité, mais violé dans le respect que l’on devrait m’accorder. Je suis un homme, je profite de ce système. Mais en tant que jeune homme issu de l’immigration, je ressens la violence de la vie. Mes œuvres parlent de cette souffrance et, plus universellement, de la violence que l’on connaît tous à la naissance. La douleur de venir au monde. Le premier cri. Les premiers pleurs.

“Je saigne souvent quand je travaille. Le sang finit sur l’œuvre. Je crache dessus. Les toiles crient.”

Qui sont les personnages que tu peins ?

Ce peut être moi. Des personnages qui m’inspirent comme Malcom X ou des jazzmen. Ce ne sont pas forcément des gens qui existent. Ils habitent un monde – une matrice – où ils ne seraient pas contraints par les mêmes lois sociales et naturelles. Comme un Olympe. Ils n’ont pas besoin de porter de vêtements. Ils sont désossés. Leur anatomie et leur squelette s’offrent à la vue de tous. Les personnes que je représente sont peut-être ce que l’on adviendra dans un futur, ce que l’on a été dans un passé ou ce que l’on est dans un autre présent.

Qui est le singe qui trône au milieu de l’une de tes nouvelles toiles ?

Le primate est la version la plus évoluée de l’homme. Ce que l’on devrait être. Nous nous croyons intelligents, mais regardons comment nous traitons le monde, l’extrême pauvreté et la souffrance. Est-ce que tu as déjà vu des gorilles envahir la Corée du Sud par avion ?

On assiste dans tes toiles à un retour à une nature primitive et primaire. Un avant le genre, un avant la société...

Oui, l’Olympe dont je parlais. Les personnes que je représente ne sont pas dans un rapport de puissance ou de sexualité. Elles se présentent comme elles sont, se dénudent. Elles n’ont aucun problème à montrer leur souffrance et à quel point elles sont brisées par la vie. Elles sont d’une honnêteté singulière. En dehors de tous schémas. J’imagine un monde où tout le monde serait respecté. Pour moi, les œuvres sont toujours une invitation à la paix, au rassemblement, à la discussion. Même si les sujets sont violents, très durs.

Parmi les nombreux objets qui habitent ton atelier, il y a un Caddie rempli d’objets. D’où vient-il?

Le Caddie, c’est la rue, la pauvreté, le crackhead. Les gens qui en ont dans la rue sont souvent sans domicile. Ils récupèrent tout ce qu’ils peuvent. C’est une métaphore de mon travail : ne pas oublier les oubliés, représenter ce qui pue, ce qui est difficile à voir et à entendre. C’est aussi aller voir la violence, la misère, le criminel.

“Mes œuvres parlent de la violence que l’on connaît tous à la naissance. La douleur de venir au monde.”

Lors de nos précédentes conversations, tu évoquais la notion d’église urbaine pour parler de ton exposition parisienne. Qu’entends-tu par-là?

Étymologiquement, le mot “religion” vient du latin religare – relier les choses entre elles. Une église, au-delà de toute appartenance à une religion particulière, est un lieu de rassemblement, de paix. Une église urbaine est un endroit dans la ville où l’on peut se recueillir et se libérer. C’est aussi un lieu que l’artiste que je suis à la responsabilité de décorer et d’organiser. Mes parents m’ont toujours expliqué qu’un artiste doit être ancré dans la société et dans la vie. Il représente un contre-pouvoir. Que ce soit en Grèce ou en Afrique, les artistes ont toujours eu une place dans la société. Je travaille pour le peuple, pas pour les galeries ou les institutions.

L’exposition à Paris s’intitule “La prochaine fois, le feu”. Un titre qui fait référence à un ouvrage de James Baldwin et évidemment au feu qui revient très souvent dans ta pratique.

Le feu, la flamme, la brûlure. Brûler, c’est détruire. Brûler l’ennemi, les valeurs, les institutions. Mais c’est aussi purifier pour permettre à la vie d’apparaître. C’est quelque chose que l’on ne peut pas attraper. Le feu est volatil. Il s’échappe. Il crée des foyers – un lieu de rassemblement encore. Une chaleur humaine qui réchauffe les gens. Ce qui a permis l’émergence de la société. Le feu est énergie, il active les œuvres. C’est un élément qui me constitue bien plus que les 60 % d’eau dans mon corps. Il est le souffle qui nous donne la vie. J’ai été particulièrement fasciné par le feu lors d’un voyage en Inde où les cadavres sont brûlés. C’est un médium pour aller dans un au-delà. Cette idée de transformation a irrigué mon travail. Même les objets que j’utilise sont transformés, décomposés...

“Pour moi, les œuvres sont toujours une invitation à la paix, au rassemblement, à la discussion. Même si les sujets sont violents.”

Il me semble que tu as mis le feu à ton atelier berlinois également...

J’ai grandi à Paris avant de m’installer à Berlin. Je passais mes journées à récupérer des objets à vélo ou à pied. Je me posais dans des endroits où il n’y avait que des sans-abri. Je ressemblais moi-même à un clochard. Je me suis fait arrêter et menotter plu- sieurs fois. Les gens pensaient que j’étais en plein cambriolage. Il fallait absolument que je quitte cette ville. J’avais besoin d’un déclic. Alors je me suis inscrit à l’Académie des beaux-arts de Vienne, la ville où j’ai mon atelier désormais. Il fallait envoyer un dossier mais je n’étais satisfait de rien. Un jour avant la date butoir, j’ai acheté des grosses planches noires. J’étais déterminé. J’ai commencé à mettre de la peinture partout. Puis je suis entré en transe et j’ai tout brûlé. Ça a pratiquement mis le feu à l’immeuble. L’une des œuvres s’appelle Alexandria, comme la bibliothèque qui est partie en fumée. Je voulais un truc fort, un truc violent. C’était comme si j’étais parti dans les enfers et que j’avais réussi à en revenir, mais dans un nouveau monde fou. Je n’avais jamais atteint une telle intensité.

Retrouvez ce sujet dans le Numéro art 11, en kiosque et en digital dès le 18 octobre prochain.