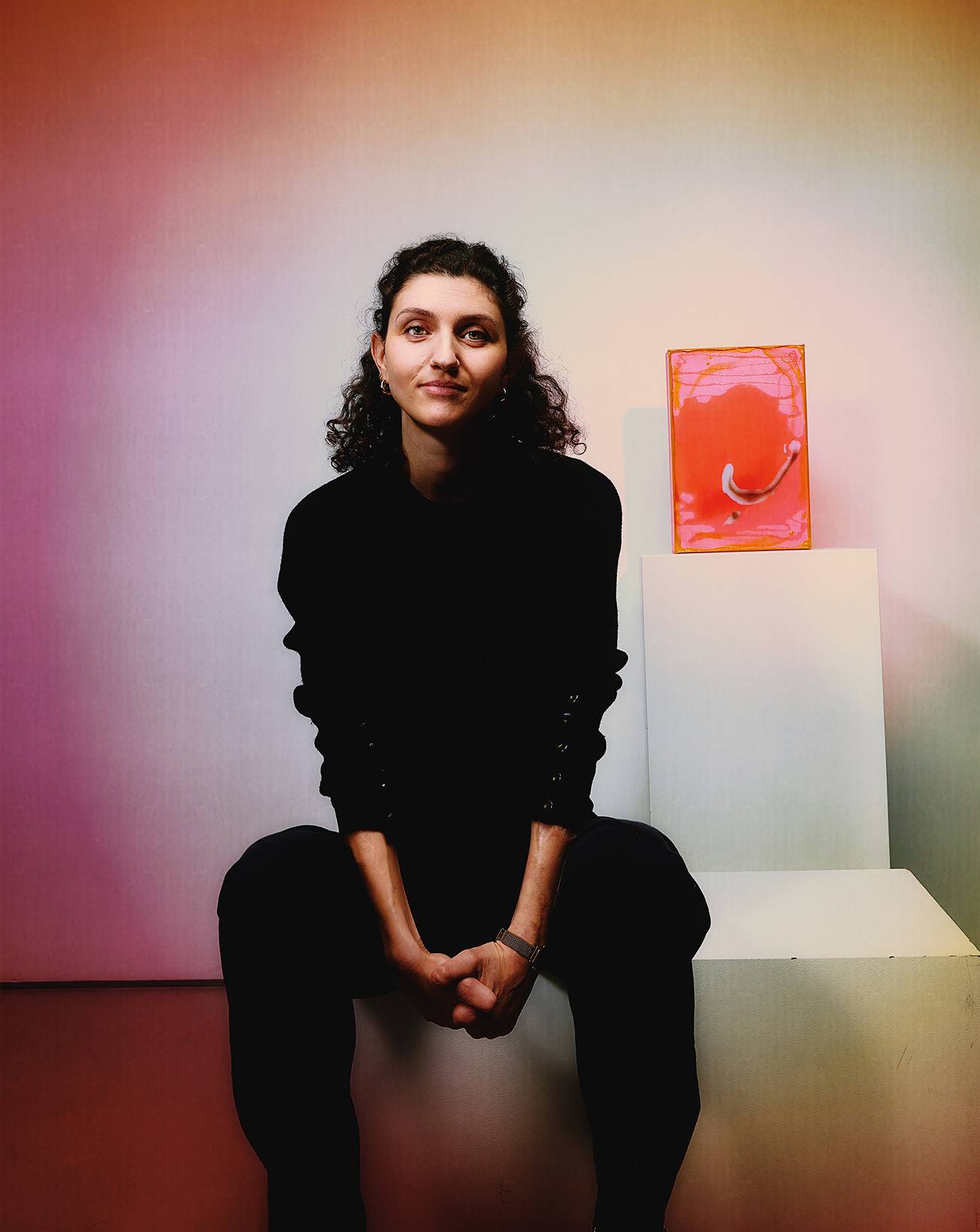

Photo : Andrea Rossetti. Courtesy de l’artiste, Galerie Buchholz et Sprüth Magers

1. Anne Imhof au Palais de Tokyo (Paris)

À peine quelques jours après la réouverture des musées en France suite à des mois de fermeture, le Palais de Tokyo dévoilait fin mai dernier sa nouvelle carte blanche. Suite à Ugo Rondinone, Tino Sehgal ou encore Camille Henrot, c’est à l’Allemande Anne Imhof que l’institution parisienne a fait appel cette fois-ci, pour investir la quasi intégralité de l’espace de l’institution. Lauréate du Lion d’or à la Biennale de Venise en 2017, cette virtuose de la performance a mis en scène un parcours labyrinthique dans ses 15 000 mètres carrés de surface, dénudée pour mieux révéler son ossature. Grandes peintures aux airs de paysages ténébreux, immenses parois en verre teinté structurant le parcours, bande sonore obsédante diffusée par d’énormes enceintes circulant sur des rails suspendus au plafond, vidéos mettant en scène ses performances et notamment sa muse Eliza Douglas, ou encore quelques dizaines d’œuvres d’artistes qui l’inspirent disséminées dans l’ensemble de l’exposition, de Sigmar Polke à Eva Hesse en passant par Théodore Géricault, l’Allemande a réussi avec un déploiement colossal de moyens à créer une œuvre d’art totale et magistrale, habitée par une grande mélancolie. Durant la semaine de la FIAC, l’exposition s’est offerte sous un nouveau jour, activée par une série de performances réalisées chaque soir au milieu du public pendant plus de quatre heures. L’occasion de suivre ses jeunes acteurs à travers un voyage dans les limbes du Palais de Tokyo – et, par extension, de notre monde –, porté par une rage silencieuse diablement contemporaine.

![Vue de l’exposition “Bruce Nauman: Contrapposto Studies” à la Punta della Dogana, Venise (2021). Œuvre vidéo “For Beginners (all the combinations of the thumb and fingers)” [2010] de Bruce Nauman. Collection du Los Angeles County Museum of Art et Collection Pinault. Photo : Marco Cappelletti © Palazzo Grassi © Bruce Nauman by SIAE 2021. Courtesy of Sperone Westwater (New York)](https://numero.twic.pics/2021-12/bruce-nauman-contrapposto-punta-della-dogana-venise-pinault-collection-numero-magazine-3.jpg?twic=v1/quality=83/truecolor=true/output=jpeg)

![Vue de l’exposition “Bruce Nauman: Contrapposto Studies” à la Punta della Dogana, Venise (2021). Œuvre vidéo “For Beginners (all the combinations of the thumb and fingers)” [2010] de Bruce Nauman. Collection du Los Angeles County Museum of Art et Collection Pinault. Photo : Marco Cappelletti © Palazzo Grassi © Bruce Nauman by SIAE 2021. Courtesy of Sperone Westwater (New York)](image:https://www.numero.com/sites/default/files/2021-12/bruce-nauman-contrapposto-punta-della-dogana-venise-pinault-collection-numero-magazine-3.jpg)

2. Bruce Nauman à la Punta della Dogana (Venise)

“Monstre sacré” ou “légende vivante” de l’art contemporain, les expressions ne manquent pas pour présenter Bruce Nauman. Pourtant chacune manque sa cible. À 79 ans, l’artiste est certes bien “vivant”, en témoigne son étourdissante exposition à la Punta della Dogana, mais il n’a rien d’une “légende” car son œuvre est tout sauf imaginaire. Depuis les années 60, Nauman s’est emparé de toutes les possibilités que la technologie lui procurait : vidéo, son, néon, puis, plus récemment, hologramme et 3D. À Venise, le corps en action de Bruce Nauman, marchant, vieillissant, pesant, bien réel, se démultiplie au sein d’un tourbillon de vidéos. Son enveloppe n’y est pas glorifiée, elle est au contraire rendue à toute sa condition humaine : fragile, en péril, au bord de l’effondrement. L’exposition se structure autour de l’ensemble de vidéos acquises par la collection Pinault, Contrapposto Studies, I through VII (2015-2016) et du travail connexe Walks in Walks Out (2015), qui ouvrent et ferment respectivement le parcours. Bruce Nauman s’y filme au sein de son atelier, marchant obsessionnellement en tenant la pose du contrapposto – cette attitude très spécifique dont on trouve l’origine au Ve siècle avant Jésus-Christ et qui fut reprise par les artistes et philosophes de la Renaissance. Nauman décompose son corps à la manière des études des maîtres de l'époque et le recompose à l’envi, dans un geste obsessif de réappropriation et de survie. Pris en étau par la multiplication des images, des mouvements, des corps, le visiteur, désorienté, perd pied comme sur un bateau : ancré sur le sol, pourtant, il tangue, tandis que l’artiste apparaît plus libre que jamais.

Untitled”, 2000, David Hammons.

“Untitled”, 2013, David Hammons.

3. David Hammons à la Bourse de commerce (Paris)

Cette ouverture artistique était sans doute la plus attendu de l'année. Depuis l’abandon en 2005 du projet de musée de la Collection Pinault sur l’île Seguin, suivi par l’inauguration d’espaces à Venise, et enfin l’annonce en 2016 de la Bourse de commerce comme lieu d’implantation à Paris, le musée français consacré à la collection de François Pinault se faisait désirer. Dévoilées au public fin mai, ses expositions inaugurales écrivaient un sublime et bouleversant poème sur la condition humaine, la mort, le temps qui passe et la beauté de la vie éphémère, le tout auréolé par la lumineuse coupole du bâtiment de la Bourse de commerce, dont l’intérieur fut réaménagé ces dernières années par l’architecte japonais Tadao Ando. Au rez-de-chaussée, outre les grandioses sculptures d’Urs Fischer et les sculptures étonnantes de Bertrand Lavier dans les vitrines, on découvrait l’intransigeant David Hammons à travers une trentaine d’œuvres, autant d’explosions esthétiques et radicales. L’empowerment de la communauté africaine-américaine y cohabite avec le regard sans concession de l’artiste sur les violences et les assignations subies, plus que jamais d’actualité. En transformant un panier de basket en un chandelier clinquant, il utilise un matériau de la rue, écho à sa violence, et le revisite à l’aide d’un matériau baroque et maniériste – jouant avec les codes d’une histoire de l’art blanche et bourgeoise pour interroger la double assignation des Africains-Américains. La seule façon d’échapper à la première assignation qu’est le ghetto, semble nous dire Hammons, est d’obéir à une seconde assignation : celle au rêve petit-bourgeois bling, qu'il n'hésite pas à railler de l'intérieur par sa sémantique matérielle habile... et engagée.

Installation murale : Laura Owens, “Sans titre”, 2021. Peinture à l’huile, peinture vinylique Flashe, acrylique, encre pour sérigraphie, aquarelle, pastel, flocage, sable coloré et transferts à l’huile de gaulthérie sur papier peint couché à l’argile avec plinthes en bois Courtesy : l’artiste et Sadie Coles HQ, Londres. Photo : Annick Wetter

4. Laura Owens et Vincent Van Gogh à la Fondation Vincent Van Gogh (Arles)

Orchestrer un dialogue entre art moderne et art contemporain est un exercice souvent périlleux, surtout avec un peintre du calibre de Vincent Van Gogh. C'est donc avec une certaine appréhension que l'on pénétrait cette été à la fondation Vincent Van Gogh à Arles pour découvrir le fruit de sa rencontre avec l’artiste contemporaine Laura Owens, suite à son séjour d'un an dans la ville provençale en pleine pandémie. Mais l’exposition rapidement levé les doutes : là où l’on s’attendait à voir les tableaux du maître hollandais densément alignés dans les salles, ceux-ci étaient au contraire isolés sur les murs dans un parcours aéré. Grâce à ses immenses papiers-peints ultra-colorés réalisés à la sérigraphie, l'Américaine – que l'on voit constamment repousser les limites picturales – a habilement comblé ces vides et offert une lecture nouvelle des sept toiles magistrales de son aîné, produites durant les deux dernières années de sa vie. Le foisonnement sinueux des arbres peints par Van Gogh se prolongeait sur le mur même, parsemé de branches vertes et de fleurs bleues, roses et rouges. Plus loin, un champ provençal dépeint en 1899 se trouvait encerclé par des poissons-chats prêts à mordre à l’hameçon, décuplés en all-over sur le fond jaune de la cloison. D’une ambiance à l’autre, Laura Owens baladait le spectateur entre verdure printanière, bleu aquatique et un rose bonbon que l’on verrait volontiers aux murs d’une chambre d’enfant, sans rien enlever à la puissance formelle et symbolique des toiles du peintre néerlandais. L’Américaine s’est même amusée à semer des indices de leur filiation : sur son immense monochrome bleu clair accroché sur un fond gris et rose, deux formes noires apparaissaient, ombres sommaires d’oiseaux en plein vol évoquant les fameux corbeaux représentés par Van Gogh peu avant sa mort en 1890. Un projet audacieux d’une grande précision.

5. Hito Steyerl au Centre Pompidou (Paris)

Comme la plupart des expositions de 2020, la rétrospective consacrée par le Centre Pompidou à Hito Steyerl a dû être reportée d’un an, Covid-19 oblige. Mais pour une fois, ce report semble avoir été tout à fait approprié : durant ce délai, le projet de l’artiste allemande d’origine nippone s’est enrichi de nouvelles réflexions liées à la pandémie et ses multiples conséquences mondiales. En collaboration avec le K21 à Düsseldorf, la quinquagénaire a déployé dans l’institution parisienne une ville dans la ville, faite de barrière en métal, tôles en aluminium et autres cimaises reprises de l’exposition Christo et Jeanne Claude, présentée dans cet espace un an plus tôt. Une scénographie propice au déploiement de ses vidéos et installations où l’artiste, à la fois théoricienne et documentariste, tend à la société et ses travers un miroir d’un réalisme cinglant : les algorithmes, l’humain et la machine, les crimes antisémites de l’extrême-droite et la gentrification de l’espace urbain, la dictature du bien-être ou encore la surveillance extrême et omniprésente sont autant de thématiques passées au crible de sa critique salée dans cette exposition, à travers des vidéos et installations multimédia immersives d’une durée totale de plus de huit heures. Parmi ces œuvres, elle dévoile également l’inédite SocialSim, vidéo 3D déployée sur quatre murs qui, à travers des combats d’avatars à l’effigie des forces de l’ordre, aborde notamment les violences policières et la distanciation sociale à l'heure de la crise sanitaire. Caustique, l’exposition d’Hito Steyerl ne manquait pourtant pas d’humour et même d’optimisme, en atteste son titre “I will survive, qu’elle commentait ainsi : “Je tentais peut-être de projeter ce titre dans l’avenir et de voir s’il tiendrait. Espérons que cette prophétie s’autoréalise, pas seulement pour moi-même, évidemment. ”

6. Apichatpong Weerasethakul à l'Institut d'Art Contemporain (Villeurbanne)

Au mois de juillet dernier, Apichatpong Weerasethakul montait les marches du Festival de Cannes pour présenter son dernier long-métrage Memoria, un drame intime et introspectif avec l’actrice Tilda Swinton en rôle titre qui lui décroché le Prix du Jury. Parallèlement à cette consécration dans le monde du cinéma, l’Institut d’Art Contemporain de Villeurbanne invitait au même moment le cinéaste thaïlandais à concevoir une exposition en son sein. Loin d’une rétrospective filmographique exhaustive, celle-ci réunissait photographies, installations et vidéos expérimentales – parfois de très courte durée – pour orchestrer une déambulation immersive dans sa poésie visuelle contemplative, nourrie aussi bien par la mémoire politique et spirite de son pays que par le rapport de l’humain à la nature, l’amour, la maladie et la mort. On y croisait animaux fugaces, ombres filantes, boules de feu, et surtout de nombreux visages assoupis et corps alanguis qui – comme l’indique le titre du projet – peuplent la “périphérie de la nuit”. Tel un marchand de sable, Apichatpong Weerasethakul s’est fait tout au long de l’exposition le maître du sommeil et de l'éveil. Brumeux, éblouissants ou incandescents, les nombreux fantômes convoqués par le cinéaste intervenaient dans l’espace comme des présences rassurantes, incitant à se déplacer comme dans un rêve éveillé : des chiens rouges évanescents projetés aux murs indiquaient le chemin, la tête d’un singe figée dans la pierre rassurait par son aura divine, pendant que des défunts se changeaient en étoiles pour éteindre la peur des ténèbres. À un cinéma contemporain souvent bavard, l’artiste a opposé une exposition muette peuplée de ces présences évanescentes, où triomphaient le silence et le sensoriel. Sans un mot, il est parvenu à convaincre que le cinéma est bel et bien le moyen de capturer ses propres spectres.

7. Betty Tompkins et Marilyn Minter au MO.CO (Montpellier)

Cet été, le MO.CO frappait fort en consacrant deux expositions personnelles à des artistes américaines, encore trop rarement présentées en France : Marilyn Minter et Betty Tompkins. Si les deux femmes ne se sont rencontrées que quelques fois dans leur vie, bien des choses les rassemblent : nées à la fin des années 40, toutes deux traversent aujourd’hui la septième décennie de leur vie, issues d’une même génération d’enfants de l’après-guerre. Américaines, toutes deux se sont un jour installées à New York en vue de s’épanouir dans une carrière artistique, et y résident encore à ce jour. Peintres figuratives, toutes deux ont exploré les représentation du corps féminin et de sa sexualité en s'écartant, sans toujours le vouloir, du fameux male gaze – regard masculin surplombant et réifiant théorisé par la critique de cinéma Laura Mulvey. À la fin des années 60, toutes deux ont également fait face à un rejet de leur peinture, peinant à se tailler une place dans le monde de l’art aux Etats-Unis parmi les minimalistes et pop artistes masculins, mais aussi les artistes féministes qui dénonçaient l’ambiguïté formelle voire politique de leurs œuvres. Dans ses peintures monumentales récentes, Marilyn Minter reprend le motif érotique de la baigneuse, dont le corps dénudé et le visage extatique se dévoilent subrepticement derrière les buées perlées de gouttes de la cabine de douche. Dans ses Fuck Paintings, Betty Tompkins propose depuis les années 70 des visions explicites et en gros plan du coït et des organes génitaux en nuances de gris – et, plus rarement, de roses –, auxquelles elle ajoutera ensuite des phrases sexistes entendues ça et là. Importantes et résolument actuelles, les deux pratiques trouvent un grand écho chez le spectateur contemporain, à l’ère d’une génération post-MeToo animée par de nouveaux combats féministes, et d'une société ultra-vigilante voyant à nouveau la censure sévir arbitrairement sur des plateformes aussi universelles qu’Instagram.

Giuseppe Arcimboldo, “Les Quatre Saisons – Le Printemps” (1563). © ADAGP, Paris, 2021.

Heide Hatry, “Heads and Tales – Jennifer” (2009). © ADAGP, Paris, 2021.

8. “Face à Arcimboldo” au Centre Pompidou-Metz (Metz)

Ses peintures font encore le tour des écoles primaires. Dans les classes, les jeunes élèves s’amusent à reconnaître des visages espiègles parmi ses assemblages de pâquerettes, lys et œillets, de troncs d’arbres, champignons et feuilles de lierre. Car Giuseppe Arcimboldo est aujourd’hui l’un des artistes les plus célèbres du 16e siècle. Inclassable, ce maniériste milanais marque la Renaissance lorsqu’il entre à la cour de Ferdinand Ier, en 1562, et réalise pour lui sa série des Quatre saisons qui définira son style pictural : quatre portraits d’un homme, de l’adolescence à la vieillesse, y sont réalisés à partir de compositions végétales correspondant respectivement au printemps, à l’été, à l’automne et à l’hiver. Si ses tableaux ont adopté à notre époque une valeur didactique, leur résonance chez les artistes depuis sa redécouverte au 20e siècle et son succès auprès des surréalistes est plus rarement soulignée. C’est ce qu'explorait récemment le Centre Pompidou-Metz dans une exposition pensée comme un face-à-face, de quelques chefs-d’œuvre d’Arcimboldo avec 250 pièces issues de la Renaissance à nos jours. Dans un parcours ouvert, les rapprochements opérés exploraient les facettes plus profondes et sombres de ces toiles de cour grâce à un impressionnant travail de prospection. Certaines des œuvres choisies, comme celles de Francis Bacon et Wolfgang Tillmans, mettaient l’accent sur l’altération du visage tandis que d’autres, comme celles de Hans Bellmer ou Tim Noble et Sue Webster, abordaient la déformation du corps et l’avènement d’un être hybride voire monstrueux. À l’entrée du grand bâtiment signé Shigeru Ban, une installation inédite d’Annette Messager peuplée de mammifères et oiseaux masqués complétait cette lecture originale d'une œuvre artistique majeure.

Photo: Agostino Osio

9. Neil Beloufa au Pirelli HangarBicocca (Milan)

Depuis une dizaine d’années, Neil Beloufa s’est imposé comme l’un des artistes posant le regard le plus affûté sur son époque. Entre ses installations protéiformes, ses films, ses sculpture et peintures, le Franco-Algérien embrasse ls nouveaux médias et technologies tout en interrogeant sans cesse les structures de pouvoir, du capitalisme mondialisé à la collecte des données ou la surveillance numérique. Il était temps qu’une institution italienne lui consacre une exposition d’ampleur. À la fondation d’art contemporain Pirelli HangarBicocca à Milan, l’univers “post-digital” de l’artiste se déploie encore jusqu’au 9 janvier avec panache. Le visiteur s’y retrouve au milieu d’écrans qui foisonnent de toutes parts, de machines colorées, smartphones géants et lumières clignotantes qui imiteraient presque l’univers ludique des parcs pour enfants. Tel un monteur de films, l’artiste tisse des réseaux entre ses œuvres parmi les plus emblématiques, des vidéos parodiques de nos sociétés ultra-connectées aux sculptures post-humaines, en passant par des décors si artificiels qu’ils inscrivent immédiatement son récit dans la fiction. C’est pourtant bien la réalité de l’existence humaine qui anime ce plasticien et vidéaste touche-à-tout. Pour preuve, on y découvre son dernier projet en date, Screen talk, pour la première fois mis en espace : d’abord dévoilée en ligne courant 2020, cette mini-série invite dans un monde parallèle où une épidémie mondiale fait rage, conduisant médecins et journalistes à s’affoler en visioconférence. Alors que le visiteur y circule comme dans un jeu d’aventure, répondant à des quizz à l’aide d’une télécommande, il ne peut que mieux saisir l'épatante dimension prémonitoire de ce projet, imaginé par l’artiste plus de cinq ans avant l’arrivée du Covid-19.