29

29

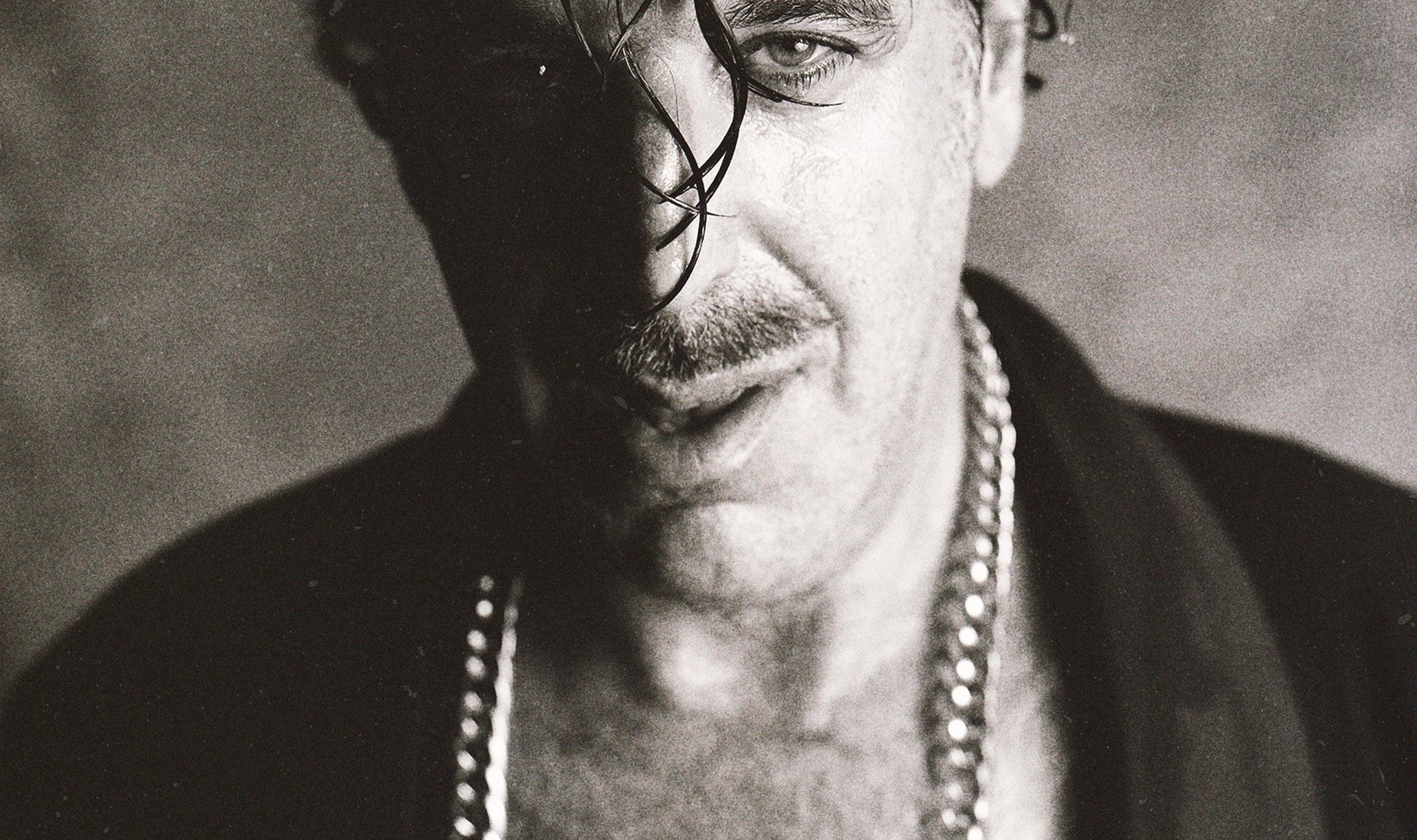

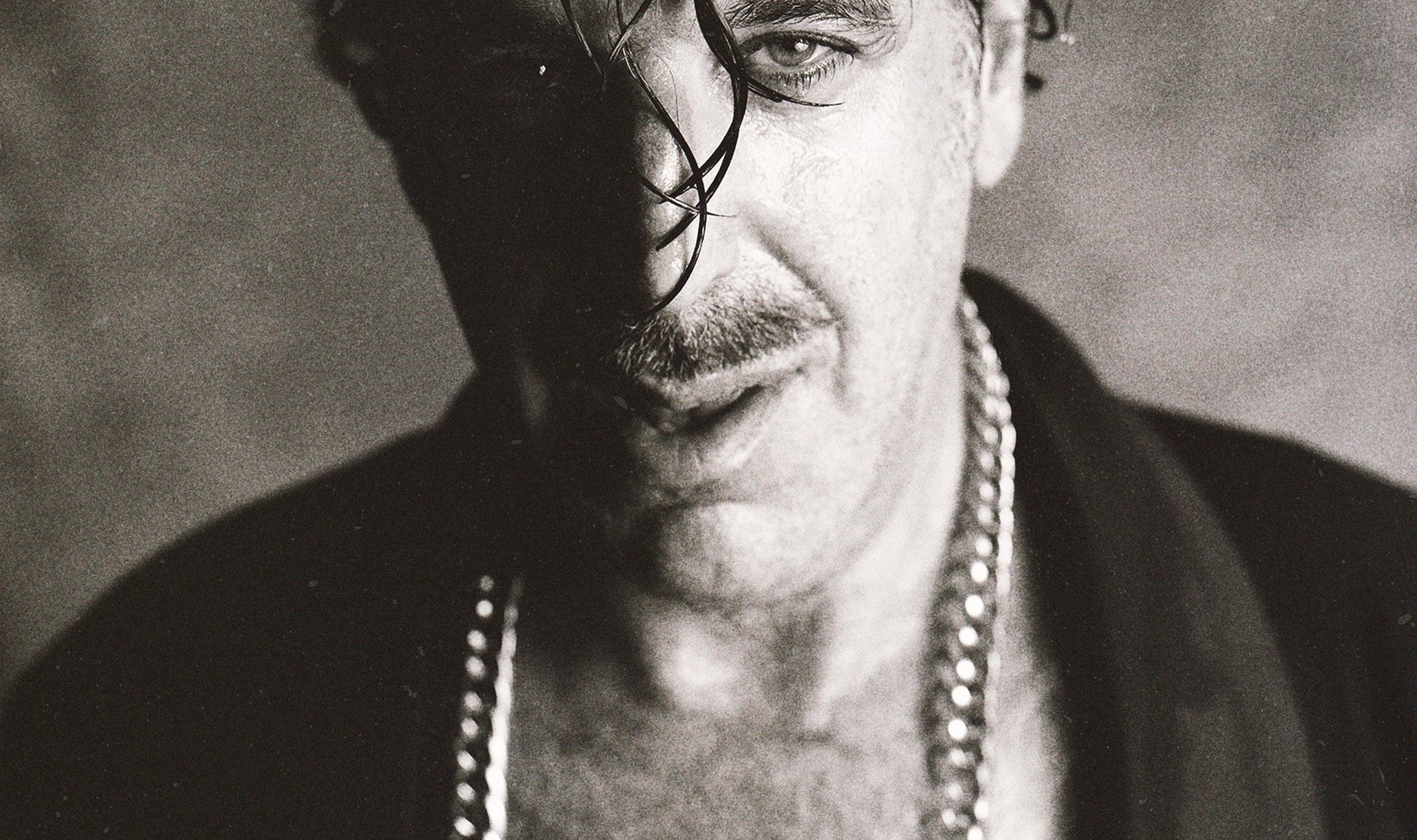

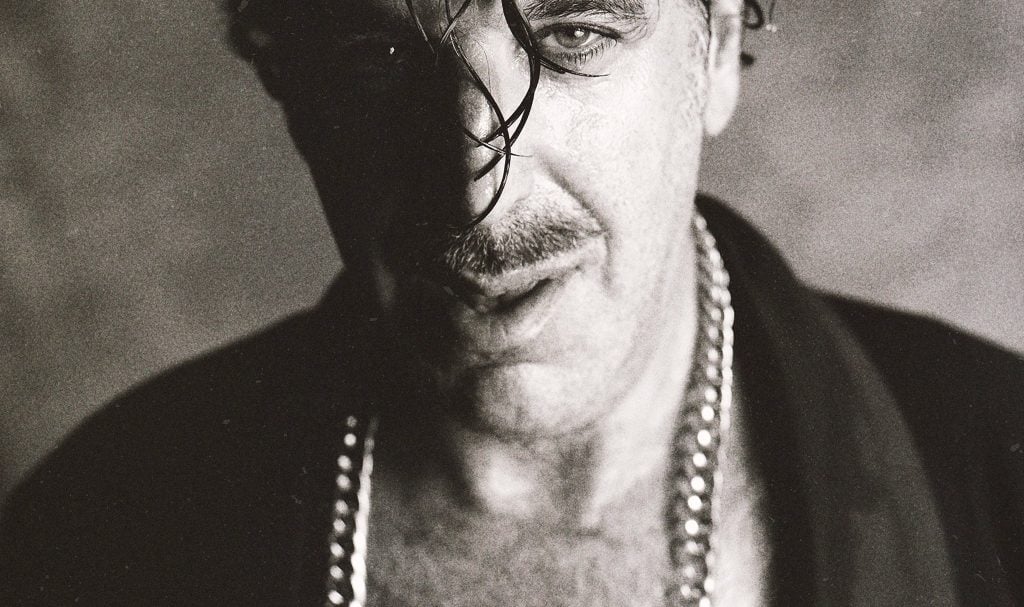

Rencontre avec le pianiste Chilly Gonzales : “J’ai voulu chanter, c’était une belle connerie. C’était terrifiant même”

Sessions studio avec les Daft Punk, répétitions avec Drake, théorie musicale sexiste de l’orgasme… Numéro a recueilli les confessions du pianiste canadien Chilly Gonzales. Mercredi 28 août, lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux paralympiques de Paris 2024, il a interprété Countdown, un morceau composé par Victor Le Masne, l’un des principaux représentants de la French touch.

Propos recueillis par Alexis Thibault.

Chilly Gonzales, le pianiste qui voulait rendre la musique classique moins pénible

Les pantoufles de grand-mère de Chilly Gonzales battent la mesure depuis près de 20 ans. Fanatique des compositeurs Gabriel Fauré et Erik Satie, le pianiste de 52 ans à l’alias improbable n’a que le mot fun à la bouche et s’emploie à rendre la musique classique moins barbante et surtout plus… pop. Né à Montréal, Jason Beck, de son vrai nom, a notamment composé le disque Solo piano, premier volet d’une trilogie amorcée en 2004. Il est aussi la doublure musicale de Serge Gainsbourg dans le long-métrage de Joann Sfar en 2010, le créateur du titre Within de Daft Punk extrait de l’opus Random Access Memories ou encore du Gonzervatory, un conservatoire éphémère dans lequel il impose parfois à ses disciples de composer des tubes en moins de dix minutes.

Mercredi 28 août, lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux paralympiques de Paris 2024, le pianiste a interprété Countdown, un morceau composé par Victor Le Masne, l’un des principaux représentants de la French touch. Pour Numéro, Chilly Gonzales évoque enfin ce qu’il dissimule trop souvent derrière son piano : lui-même. Sessions studio avec les Daft Punk, répétitions avec Drake, théorie sexiste de l’orgasme et guitaristes prétentieux… Rencontre avec un pianiste ultra moderne en robe de chambre.

Les confessions de Chilly Gonzales

Numéro: J’ai entendu dire qu’il était beaucoup plus simple de maîtriser le piano que n’importe quel autre instrument. Est-ce vraiment un truc de feignasse ?

Chilly Gonzales: [Rires] Un piano c’est un meuble. Il a ce côté brut et transparent qui force tout pianiste à le rendre expressif. C’est un instrument très réducteur qui, à l’origine, a d’ailleurs été créé pour devenir un orchestre factice. Il convient donc d’être malin en créant des couleurs et des illusions d’expressivité. L’avantage du guitariste c’est qu’il peut transporter son instrument partout… même si la guitare ce n’est plus ce que c’était depuis Van Halen et les années 80. J’ai toujours trouvé les guitaristes très prétentieux.

“Ceux qui apprécient quelqu’un parce qu’on leur a dit de le faire sont totalement corrompus. Il n’y a aucune honte à aimer quelque chose qui n’est pas original.”

Chaque année, nous attendons tous avec impatience que Garou sorte son nouvel album de Noël… Avez-vous enregistré le vôtre par pure jalousie en 2020 ?

Evidemment ! Je ne vois pas pourquoi il serait le seul Canadien à pouvoir le faire. [rires] Les débats au sujet du rôle d’un artiste dans la société sont sans fin. En ce qui me concerne, j’aime me sentir… utile. C’est sûrement pour cela que je me suis toujours retrouvé derrière un piano pour faire chanter les gens. Avec cet album de Noël, je voulais surtout rappeler que le rôle de la musique est de rassembler. Et la musique chrétienne est bien plus large que la religion elle-même. Je sais de quoi je parle, je suis juif ! C’est la période hivernale des fêtes de famille autour du sapin et du somptueux capitalisme de décembre.

Vous avez transformé des standards de Noël en passant du mode majeur au mode mineur. Contrairement aux morceaux d’origine, vos reprises sont donc teintées de mélancolie. Êtes-vous fasciné par les Noël sinistres de Tim Burton ?

Passer du mode majeur au mode mineur m’amuse beaucoup. J’adore être irrévérencieux en jouant All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey au premier degré par exemple. Et puisque les gens connaissent par cœur ces chansons, elles étaient les candidates idéales pour un album de reprises. Comme en soirée lorsque j’enchaîne les tubes des années 80 pour faire marrer mes potes bourrés. Dans ce disque, mes versions sont beaucoup plus intimes, une sorte de pied de nez à Noël qui ressemble de plus en plus à un sourire forcé à mesure que nous vieillissons.

Vous avez également publié en 2020 un ouvrage intitulé Plaisirs (non) coupables dans lequel vous vous posez, entre autres, de nombreuses questions au sujet du “bon goût” musical. Qu’est-ce qui vous est donc passé par la tête ?

Partout ailleurs, le livre s’intitule Enya, du nom de cette chanteuse irlandaise que j’affectionne tant. Mais Flammarion, mon éditeur, a estimé qu’elle n’était pas assez célèbre pour que nous conservions le titre chez vous. Ce nouveau titre modifie totalement le concept de l’ouvrage. Jamais je n’aurais osé écrire un livre sur le bon goût ! Un compromis à faire pour les Français, encore une fois…

Si mes souvenirs sont bons, les morceaux de cette fameuse Enya illustrent une flopée de montages kitsch sur Internet. Qu’est-ce qui vous fascine tant chez cette dame ?

Pour beaucoup, Enya est devenu un objet de ridicule et représente le guilty pleasure suprême. Ceux qui l’adorent doivent toujours se justifier en précisant qu’ils savent qu’ils ne devraient pas. Cette femme est la parfaite allégorie du clivage entre notre goût physiologique inné et ce goût intello qui surgit à notre adolescence et influence notre “moi social”. Finalement, écrire sur Enya était une façon d’écrire sur moi-même. Comme un réalisateur qui croit tourner un film de gangsters et en dit, sans le savoir, davantage sur lui-même…

“Avant, j’étais un imposteur. J’utilisais la musique pour impressionner les gens, et non pour entrer en contact avec eux.”

Le terme “ridicule” revient souvent dans vos discours. J’ai d’ailleurs intégré votre définition de la musique pop à mon dictionnaire personnel : “une approche qui signifie que l’on peut être à la fois sérieux et ridicule, intime et grandiose, subversif et commercial.”

Pourquoi croyez-vous que je porte des pantoufles et une robe de chambre sur scène ? J’ai choisi un pseudonyme absurde inspiré des alias de rappeurs des années 90 : Busta Rhymes, Biggie Smalls… Chilly Gonzales. Et puisqu’il fallait que mon attitude soit radicalement différente de celles des musiciens de jazz et de musique classique barbants, j’ai toujours essayé d’être pop. Certains secteurs de la musique font semblant de ne pas vouloir se rapprocher de leur public puis se plaignent ensuite. Leur petit monde est voué à rétrécir mais ils n’ont que ce qu’il mérite. Je crois que j’ai un peu de pitié pour eux.

J’en déduis que vous êtes un fervent opposant à la “branlette intellectuelle”…

Je suis opposé à cette idée sans aller jusqu’à livrer bataille. Peut-être que nous en avons besoin de temps en temps. Je vois plutôt cela comme deux mondes parallèles : le mien est beaucoup plus fun. Mais j’aime tout autant lire du Roberto Bolaño: ses goûts ne sont pas aussi sérieux que lui. Il y a ce petit côté joueur qui transparait dans ses poèmes.

Dans votre ouvrage, vous développez aussi l’idée d’“imposture musicale”. Quels fumistes devons-nous traquer ?

Un de mes professeurs de piano m’a un jour conseillé l’album John Coltrane and Johnny Hartman [1963]. Mais le disque m’a profondément déçu, je le trouvais soporifique. Lorsque j’ai fait part de mes remarques d’auditeur dégoûté à mon professeur, il a rétorqué : “Ce sont les silences qu’il faut écouter Jason.” J’ai alors compris ce qu’il voulait dire : après chaque partie de saxophone, il y avait comme une sorte de vide que je pouvais remplir avec mes propres émotions. Cet épisode a mis fin à mon adoration pour la frime en musique. En fait, j’étais moi-même un de ces imposteurs. J’utilisais la musique pour impressionner les gens, et non pour entrer en contact avec eux. En musique, chacun s’estime capable de convaincre l’autre. Si je vous disais que je déteste Kendrick Lamar, je suis sûr que vous vous emporteriez ! Mais passeriez-vous des heures à convaincre quelqu’un que la banane est un fruit délicieux ? Non. Surtout si l’on vous répond : “Je n’aime pas ça, c’est tout.” Nous n’avons de cesse d’affirmer qu’un goût vaut davantage qu’un autre. Imaginez une culture ou l’expression du goût serait totalement tabou, au même titre que l’argent chez les Français…

Vous parlez de la musique comme si ce n’était qu’un divertissement. Vous ne pouvez pas comparer une forme d’art à un simple fruit ! Ne pensez-vous pas que la maîtrise technique entre en jeu et qu’il soit donc impératif d’estimer certains artistes quoi qu’il en coûte ?

Gabriel Fauré est mon compositeur favori. Mais pour la plupart des gens, le pauvre homme n’a strictement rien inventé. Cela n’empêche pas chacune de ses œuvres de me toucher profondément. Peut-être qu’il s’est simplement contenté de perfectionner quelque chose qui existait déjà. Pensez à votre goût mon cher, pas à l’importance de l’artiste ! Ceux qui apprécient quelqu’un parce qu’on leur a dit de le faire sont totalement corrompus. Il n’y a aucune honte à aimer quelque chose qui n’est pas original. Radiohead, c’est de la musique expérimentale pour ceux qui n’en écoutent pas. Darren Aronofsky, c’est des films avant-gardistes pour ceux qui n’en ont jamais vus.

“J’ai essayé de chanter, c’était une belle connerie. J’ai dû me rendre à l’évidence : chanter n’était qu’un fantasme, un pauvre délire de studio.”

Selon votre ami Jarvis Cocker, ex-chanteur du groupe Pulp, le complexe et l’embarras sont les principaux ennemis de la créativité. Menez-vous une guerre similaire ?

Le confort sera toujours mon rival. Par contre, je ne vois pas du tout l’embarras comme un ennemi de la créativité. Au contraire, il faut toujours s’y frotter. Pour apprendre, il faut assumer les erreurs comme les succès. Et des erreurs j’en fais tout le temps… Autrefois, j’étais prêt à accepter toute sorte de compromis. En 2008, mon album Soft Power n’était pas du tout sincère par exemple. Je me suis présenté en tant que chanteur et, pour le coup, c’était une belle connerie. Sur scène, je n’avais aucune idée de ce qui allait sortir lorsque j’ouvrais la bouche. C’était terrifiant, traumatisant même. J’ai dû me rendre à l’évidence : chanter n’était qu’un fantasme, un pauvre délire de studio.

Racontez-moi l’histoire de “Chilly Gonzales joue au piano pour Daft Punk” !

Il était une fois, en mars 2011, Chilly Gonzales à Los Angeles… J’étais sur le point de rejoindre Paris lorsque j’ai senti mon téléphone vibrer : je venais de recevoir un mail de Drake qui me demandait de l’accompagner sur scène dans un sketch musical pour les Victoires de la musique canadiennes. Il voulait que je me déguise en pianiste de bar pendant qu’il jouerait au chanteur un peu mièvre. À l’époque, je n’avais jamais encore travaillé avec lui. J’ai donc annulé mon vol pour Paris et suis resté trois jours supplémentaires à Los Angeles. Puisque j’avais un peu de temps devant moi, j’ai pris la peine d’appeler Thomas Bangalter de Daft Punk car j’avais entendu dire qu’il était en Californie avec Guy-Manuel pour enregistrer leur album. J’ai envoyé : “Hey Dude, I’m in LA”. Et il m’a répondu : “Génial, passe au studio !” Là-bas, ils étaient en plein enregistrement et se sont demandés si je ne pouvais pas leur être utile pour quelque chose. C’est comme cela que j’ai participé à l’album Random Access Memories, totalement pas hasard. Le lendemain, je file à Toronto sur le plateau des Victoires pour répéter avec Drake qui me glisse : “Je vais en studio, tu veux venir ?” On venait de se taper huit heures de répétition pour cette putain d’émission et le mec voulait enchaîner avec une session de studio ! Bref, j’accepte, pars avec lui et là-bas, il lance le morceau Marvins room. C’est moi qui joue sur ce titre. J’ai failli passer à côté des deux collaborations les plus importantes de ma vie pour un simple billet d’avion.

Puisque vous les connaissez si bien, ne pouvez-vous pas nous filer discrètement la recette pour décrocher un Grammy Award ? Promis, cela restera entre nous…

J’ai remarqué que les Daft Punk travaillent exactement de la même façon que lorsqu’ils ont produit l’album Homework en 1997. Ils ont besoin de s’isoler, de créer une bulle autour d’eux comme s’ils étaient encore dans leur chambre. Chez ce genre d’artistes, tout se joue sur leur sens des priorités. Mais bon…Drake et les Daft Punk sont des types de la NBA musicale.

Un jour je vous ai entendu évoquer une théorie selon laquelle la musique est fondamentalement liée au rythme sexuel masculin. Ai-je l’esprit mal placé ou est-ce bien de cela qu’il s’agit ?

Considérons un morceau à quatre temps. Un, deux, trois, quatre, un, deux trois, quatre… Selon la théorie musicale, si un morceau s’achève sur le premier temps d’une mesure, c’est à dire la pulsation forte, il s’agit d’une fin masculine. En revanche, si le morceau se conclut sur le deuxième ou le troisième temps de la mesure, la pulsation faible, c’est une fin féminine. C’est profondément sexiste n’est-ce pas ? On a aussi découvert que le point culminant d’une œuvre se calquait sur la progression de l’orgasme masculin, surtout dans les compositions du XIXe siècle. En d’autres termes, une envolée, une apogée, un petit dénouement puis… le sommeil. [rires] La musique électronique mainstream, telle que l’EDM, est fondée uniquement sur un arrêt brutal puis une explosion, si vous voyez ce que je veux dire. L’orgasme féminin, quant à lui, fonctionne plutôt par vagues plus ou moins grandes. Si vous écoutez du Steve Reich, du Philip Glass ou de la musique minimale influencée par autre chose que la culture occidentale, vous découvrirez que l’on peut totalement structurer une œuvre par vague et se détacher de cette misogynie musicale. Je vous conseille l’ouvrage Feminine Endings de Susan McClary, tout est dedans et c’est résolument féministe.