28

28

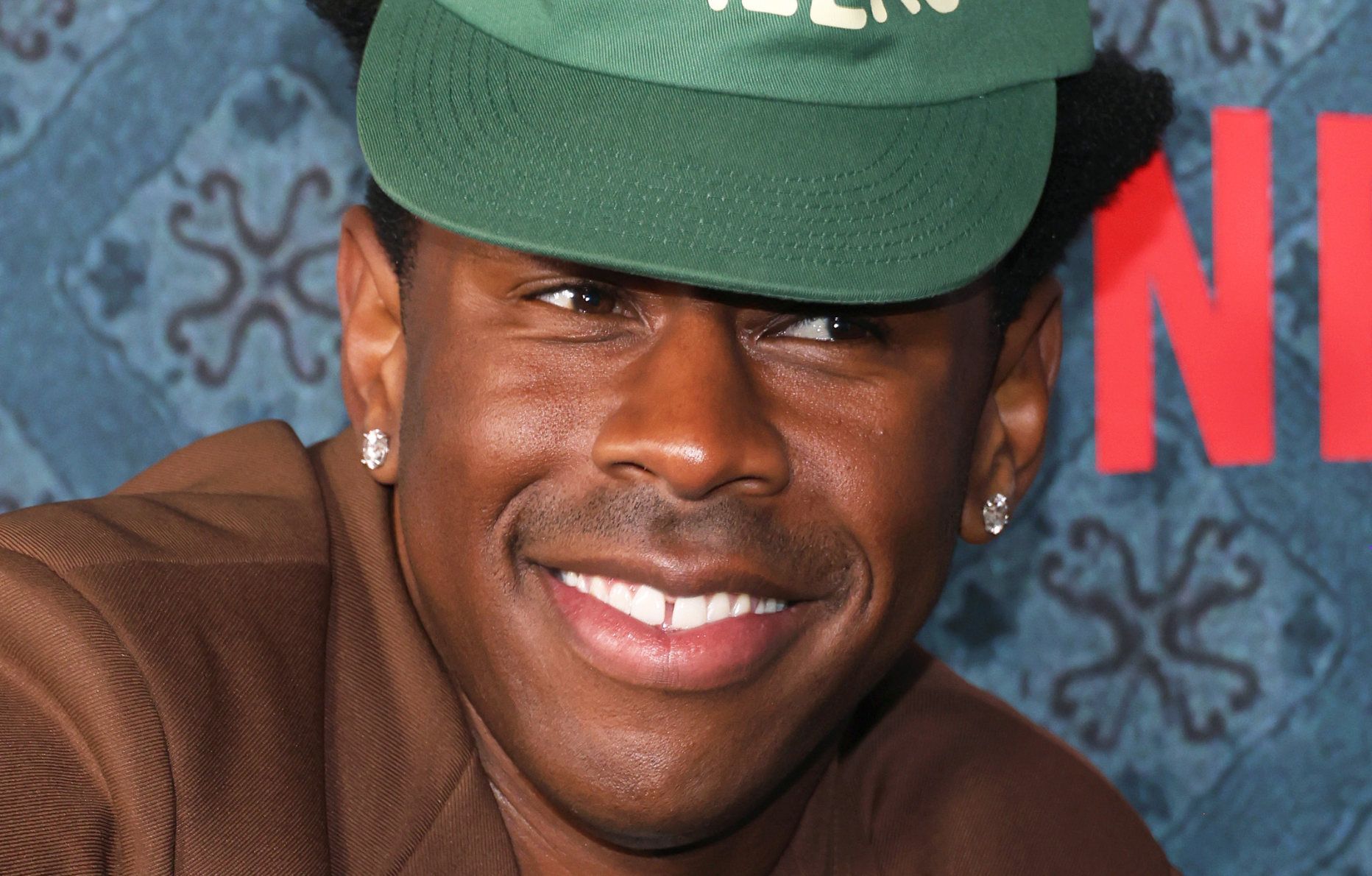

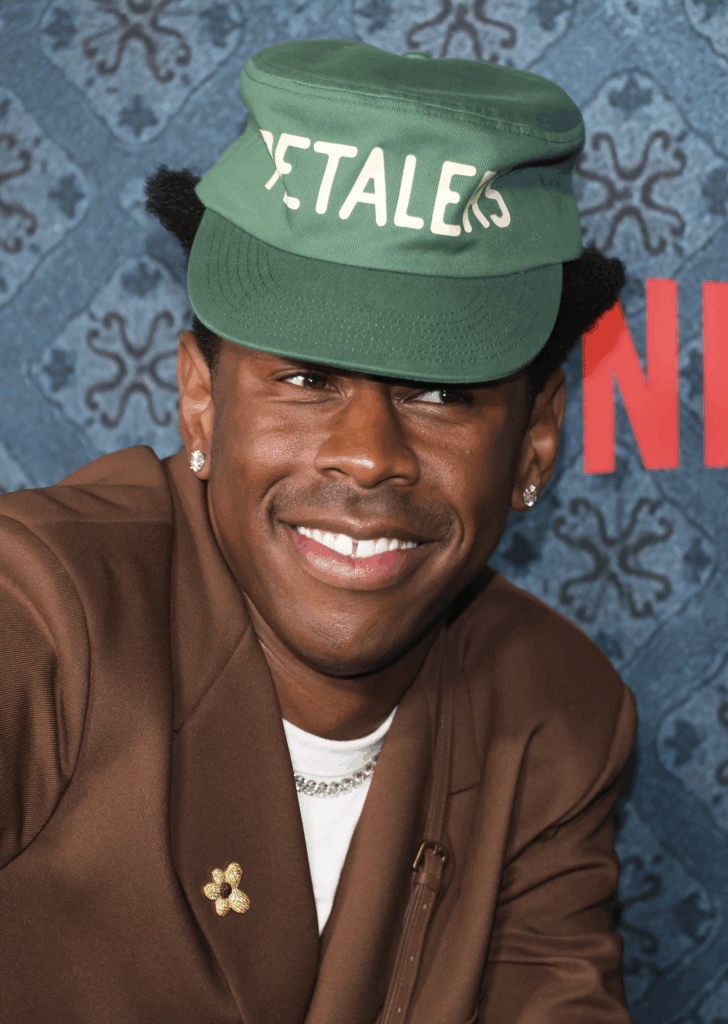

Polémique : la subversion passée de Tyler, The Creator fait aujourd’hui scandale

Avec Don’t Tap the Glass, le rappeur américain Tyler, The Creator revient aux fondamentaux du hip-hop avec un album percutant et inattendu. Inspiré par les icônes des années 1980, il livre un disque court, intense, conçu pour être ressenti plutôt qu’analysé. Ces derniers jours, il a toutefois été rattrapé par une controverse, après la résurgence d’anciens tweets jugés problématiques.

par Alexis Thibault.

Le rappeur Tyler, The Creator au cœur d’une polémique

L’artiste qui aimait choquer est-il devenu indéfendable ? L’enfant terrible du rap fait aujourd’hui face au tribunal des réseaux sociaux… Tyler, The Creator apparaît sur certaines images vêtu d’une tenue rappelant celle du Ku Klux Klan ou grimé en “whiteface”, dans des mises en scène jugées provocatrices et offensantes. Plusieurs tweets publiés entre 2011 et 2012 rappellent que l’artiste américain avait exprimé sa haine envers le rappeur Wale ou critiqué ses propres fans blancs.

Mais replacer ces provocations dans leur contexte change radicalement la lecture. Au début des années 2010, Tyler incarnait un personnage volontairement outrancier, héritier du punk et de la satire rap, bousculant les codes de la bienséance pour dénoncer les hypocrisies sociales. Depuis, son œuvre — de Flower Boy (2017) à Call Me If You Get Lost (2021) — témoigne d’une profonde évolution, tant musicale qu’identitaire, marquée par la vulnérabilité, l’introspection et une réinvention perpétuelle. Exhumer ces propos sans en rappeler la nature provocatrice et l’époque revient à effacer le chemin parcouru.

D’autant que les codes de la subversion ont changé : ce qui, hier, relevait du choc artistique, devient aujourd’hui inacceptable. Dans une culture obsédée par la transparence, l’incarnation d’un personnage — surtout lorsqu’il flirte avec la violence symbolique — devient une posture périlleuse : la fiction se confond trop vite avec l’auteur.

Tyler, The Creator : de Chromakopia à la redéfinition de l’attitude

Avec son album Chromakopia (2024), Tyler, The Creator livrait plutôt une œuvre de musique introspective et sensorielle. Plus que jamais, il se présentait alors comme un sculpteur d’univers, offrant une œuvre concept (encore) à la croisée de la synth-pop nostalgique et d’un rap soul contemplatif. Cet album porté par des cuivres vrombissants et reçu avec ferveur par la critique et le public, marquait une forme d’apaisement après les montagnes russes émotionnelles d’IGOR (2019) et le pastiche explosif Call Me If You Get Lost (2021).

L’incroyable tournée mondiale amorcée en février 2025 autour de Chromakopia a prolongé cette expérience immersive. Le rappeur y peaufinait son art de la mise en scène, entre vidéos stylisées, vêtements signatures, masque hommage à certaines traditions d’Afrique de l’Ouest et improbable caisson métallique vert. C’est précisément ce que propose Don’t Tap the Glass (2025), un disque surprise qui balaie toute surcharge narrative pour faire jaillir une énergie brute, presque primitive. Si Chromakopia donnait à voir, Don’t Tap the Glass donne à ressentir.

Le retour surprise du roi de la mise en scène en 2025

L’annonce de ce nouveau projet a été aussi brève qu’intense. Teasé seulement quatre jours avant sa sortie, le disque s’est présenté comme un manifeste : trois règles, un nom mystérieux, une statue monumentale. À l’extérieur du Barclays Center, à New York, une sculpture enfermée dans une boîte en verre montrait le nouveau personnage de Tyler : “Big Poe”. Mi-hommage, mi-pastiche, il arbore les bras à la manière de Ludacris dans Get Back (2005), les grills et baskets iconiques de Run DMC, et un pantalon rouge façon LL Cool J période Bigger and Deffer (1987).

Mais ici, tout n’est pas que forme. Ces éléments visuels participent d’un positionnement clair : celui d’un artiste qui refuse d’être touché ou réduit. Le message implicite du titre Don’t Tap the Glass — littéralement “ne tapez pas sur la vitre” — renvoie évidemment à l’exposition d’un être transformé en objet d’art. “Only speak in glory. Leave your baggage at home” : une ligne directrice qui éloigne l’introspection au profit de la célébration de soi.

Tyler orchestre ainsi une nouvelle ère en inversant la logique de l’industrie : pas de build-up, pas de teaser cryptique. Juste un monde dans lequel il nous plonge, tout entier, sans préavis.

Tyler, The Creator célèbre les racines du hip-hop sans nostalgie

Musicalement, Don’t Tap the Glass est un album bref (10 titres pour 29 minutes), mais particulièrement dense. Son efficacité peut-être tient à son ancrage stylistique, à la fois régional et historique. L’ouverture de l’album, introduite par une voix robotique, pose les trois commandements de cette nouvelle esthétique : “Body movement. No sitting still.” Dès lors, le ton est donné. Ici, on ne réfléchit pas, on danse.

Car l’énergie du disque puise dans l’histoire du hip-hop, en particulier celle des années 1980 et 1990. Le refrain samplé de Pass the Courvoisier Part II de Busta Rhymes (2002) dans le titre Big Poe annonce la couleur. Un hommage assumé au boom bap, mais aussi au bounce de la Nouvelle-Orléans, au G-funk de la côte Ouest et aux pulsations électroniques des clubs de Détroit ou de Milwaukee. Sugar on My Tongue évoque plutôt l’Italo disco. Tandis que Sucka Free nous replonge dans les grooves moelleux de son homologue Nate Dogg.

Tyler, The Creator ne se contente pas de rejouer ces codes. Il les fusionne avec son propre langage. Comme dans Stop Playing With Me, un morceau à la fois simplissime et magnétique, où il danse seul entre deux enceintes géantes. Le clip, qu’il a lui-même réalisé, réunit d’ailleurs Pusha T, Malice, LeBron James et Maverick Carter… Autant d’apparitions qui confirment le statut de superstar que Tyler assume désormais pleinement. Car ces figures sont là pour assister à sa performance… pas pour la valider.

La folle odyssée de Tyler, The Creator

Dès 2009, dans sa première mixtape intitulée Bastard, Tyler, The Creator abandonne le caractère syncopé du rap, rythme irrégulier hérité du funk des années 70. À cela, il préfère des synthétiseurs exubérants, quitte à limiter les interventions de sa voix rocailleuse. Critiqué pour son utilisation récurrente du terme ultra péjoratif “faggot” (tapette) et ses morceaux misogynes, le Californien met en scène la violence faite aux femmes à plusieurs reprises.

Éternel adolescent, il provoque et rejète les codes du marketing américain dans des clips esthétiques plus ou moins trash. On se souvient de la vidéo Who Dat Boy (2017) – avec son ami de toujours A$Ap Rocky –, dans laquelle il se greffe un visage blanc. Un clip loin des couleurs sucrées d’After the Storm (2018) signé Kali Uchis et auquel il participe également. Bien avant son Flower Boy de 2017, ce graphiste, réalisateur et scénariste d’aujourd’hui 34 ans défendait déjà une musique excentrique et fabuleuse.

Don’t Tap the Glass de Tyler, The Creator, disponible.