En direct de Cannes : que faut-il penser de Juste la fin du monde, le nouveau film de Xavier Dolan ?

Malgré son casting cinq étoiles (Marion Cotillard, Gaspard Ulliel, Vincent Cassel, Léa Seydoux et Nathalie Baye), le nouveau film de Xavier Dolan divise les critiques du Festival. Notre envoyé spécial à Cannes Olivier Joyard revient sur ce film-événement.

Par Olivier Joyard.

Publié le 20 mai 2016. Modifié le 21 février 2025.

À l’heure de la projection de Juste la fin du monde réservée à la presse – la plus attendue de ce Festival de Cannes 2016 –, les corps se sont tendus, butant les uns contre les autres afin de pénétrer dans la salle trop petite pour accueillir tous les accrédités. Quelques cris se sont échappés des marches, comme une mini-émeute vexée. Une introduction idéale au sixième long-métrage de Xavier Dolan, à ses personnages en surchauffe et aux émotions qu’ils provoquent, contradictoires, instables, féroces. On n’a pas croisé cette année film plus étrange, capable d’agacer par son mélange de pudeur et de frontalité dosé à la truelle. On n’a pas croisé cette année film plus entêtant, capable de créer un irrésistible sentiment de nostalgie dès les lumières rallumées. Une nostalgie immédiate, colérique, fulgurante.

L’ex-nouvelle star du cinéma mondial, 27 ans, refuse absolument de reproduire la formule qui a fait le succès de Mommy – une mère, un fils, l’amour fou – et adapte ici Jean-Luc Lagarce, auteur de théâtre contemporain majeur mort du sida à 38 ans, au milieu des années 90. “J’ai su vers la page 6 qu’il s’agirait de mon prochain film, a écrit Dolan. Mon premier en tant qu’homme. Je comprenais enfin les mots, les émotions, les silences, les hésitations, la nervosité, les imperfections troublantes des personnages de Jean-Luc Lagarce.”

Plein d’imperfections troublantes lui aussi, le film raconte le retour au pays natal d’un écrivain, Louis (Gaspard Ulliel), qui fait l’objet chez les siens d’une admiration mêlée de rancœur. Sa mère (Nathalie Baye), son frère (Vincent Cassel), sa sœur (Léa Seydoux) et sa belle-sœur (Marion Cotillard) l’interrogent afin de comprendre pourquoi il est là. Ils ignorent qu’il vient leur annoncer sa mort prochaine, seul le spectateur est au courant, depuis les premières minutes. Eux baignent dans une incertitude liquide et oppressante.

Louis s’est évaporé il y a longtemps pour creuser sa singularité d’artiste et d’homosexuel. Il est devenu un mythe, tandis que les autres ont conservé leur vie sans grand relief. Il réapparaît, casquette sur le crâne, comme un double évident et assumé de Xavier Dolan. À travers lui, le réalisateur donne peut-être corps à son affranchissement personnel, mais façonne aussi un au revoir ambigu à sa propre jeunesse. Le visage effilé de Louis est celui d’un spectre indatable. C’est un teenager centenaire, un ado éternel doublé d’un vieillard à la peau lisse, réunis dans la même enveloppe corporelle. Les effluves du Saint Laurent de Bertrand Bonello caressent le visage de Gaspard Ulliel, moins comme un hommage rendu par Dolan à ce film-frère qu’une volonté d’inscrire son personnage dans une lignée d’hommes tristes et de créateurs ravagés, autant de surfaces ouvertes à la mélancolie. Une sorte d’autoportrait fantasmé.

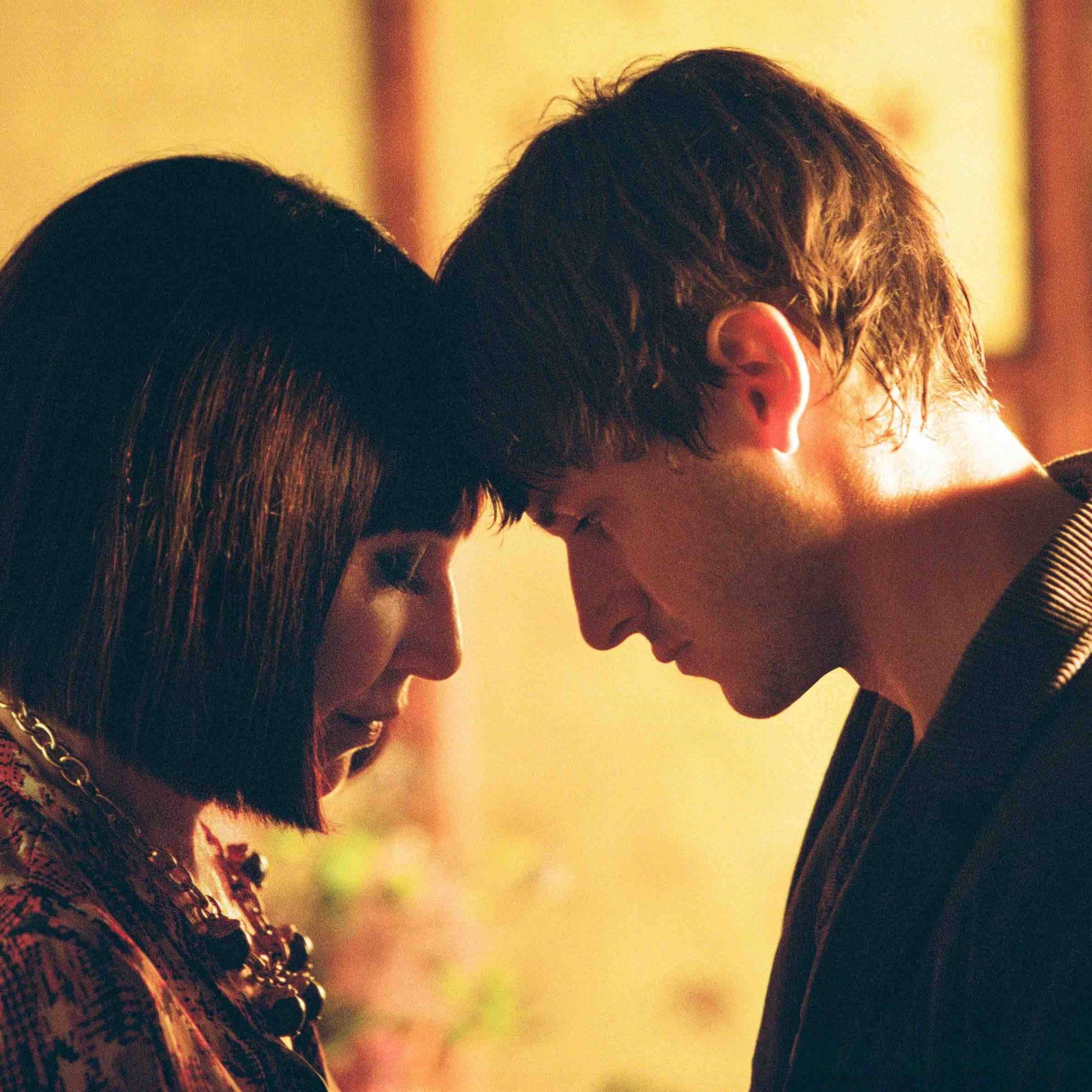

Juste la fin du monde est presque uniquement composé de gros plans. Les plus proches et les plus tenaces sont réservés à Ulliel, qui semble se retenir de respirer. Comme dans tous les systèmes esthétiques reposant sur un seul principe, le risque est celui de la rigidité : une forme de démonstration de puissance maquillée en inspiration lyrique. À vouloir échapper à ses origines théâtrales tout en restant collé à elles, le film devient régulièrement un manifeste pour lui-même comme objet de “sur-cinéma”, aussi malade que son héros. Un manifeste dont les fondations formelles seraient la dissonance – les personnages crient ou chuchotent, le rythme change brusquement – et la répétition. Les mêmes types de plans sont redonnés à voir, scandés à l’infini. Dolan compte sur d’infimes modulations émotives et sur la puissance du texte pour emporter le morceau. Mais il lui faut souvent beaucoup gesticuler pour rendre à son film la simplicité qu’il mérite. Au cinéma, le style est parfois comme un amant impossible à comprendre.

Devant ce film peu aimable, voire retors, la tentation est parfois grande de fuir à toutes jambes. Sauf que ce bain d’images exaltées imprime quelque chose malgré nous. Quand il parvient à montrer ses os (parfois à retardement, bien après la projection), à révéler la nudité extrême et la sincérité de ce qu’il veut raconter, Juste la fin du monde crée des nuages d’affects vénéneux, des rêveries amères en phase avec l’histoire de cette famille où les souffrances exprimées ne sont pas dues à des secrets ni à des traumas violents, mais simplement aux cendres du temps. Le temps perdu à ne pas se parler. Le temps perdu à ne pas se regarder. Le temps des premières fois, auxquelles le sentiment de la fin redonne une réalité. Ce film intense, bordélique, triste comme la mort d’une histoire, décoche alors des flèches accueillies le cœur battant.

Juste la fin du monde de Xavier Dolan. En compétition.