8

8

Pédocriminalité dans l’Église : réalisateur et victime, Jérôme Clément-Wilz lève le tabou

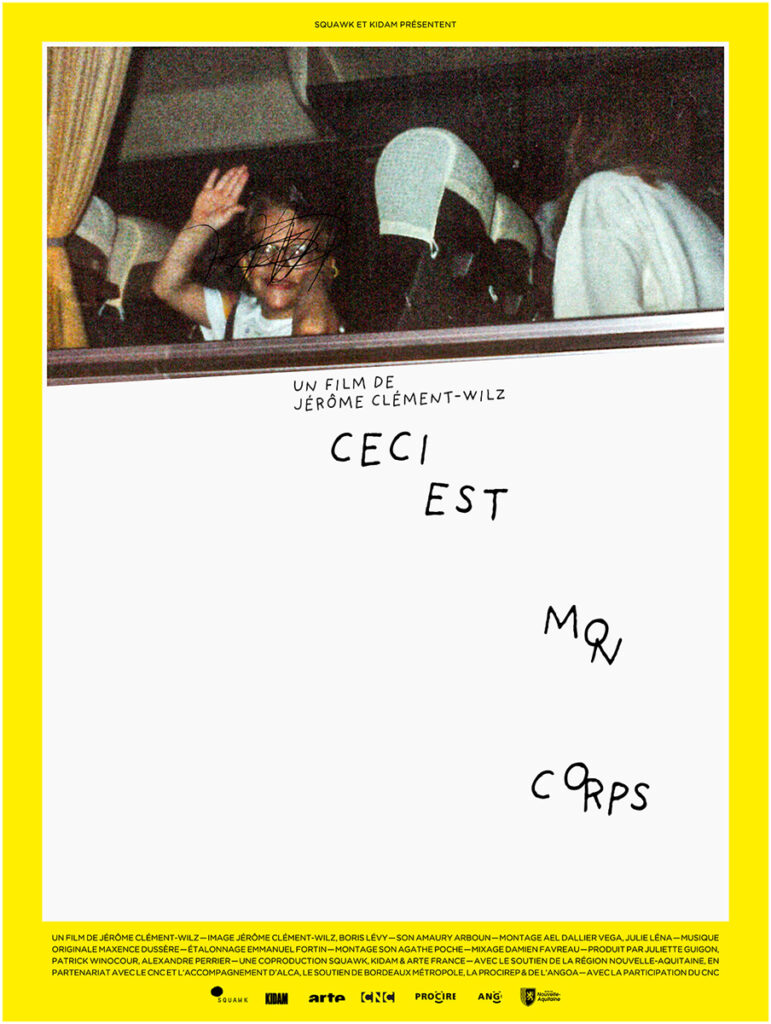

Dans Ceci est mon corps (2025), diffusé sur Arte et dans plusieurs salles françaises, le réalisateur Jérôme Clément-Wilz raconte son combat pour faire reconnaître les nombreux viols et agressions sexuelles qu’il a subies de la part du prêtre de sa paroisse, entre l’enfance et l’adolescence. Un documentaire poignant et nécessaire, évoquant aussi bien la reconstruction douloureuse d’une mémoire et d’une identité fracturées, que l’omerta qui subsiste autour de la pédocriminalité dans le monde catholique – et s’étend jusqu’aux propres parents de la victime. Rencontre.

Propos recueillis par Matthieu Jacquet.

Numéro : Votre film Ceci est mon corps (2025) retrace votre combat pour faire reconnaître les nombreuses agressions sexuelles et viols que vous avez subis, enfant, de la part d’un prêtre pédocriminel de la région d’Orléans, où vous avez grandi. En entamant ce tournage suite à votre dépôt de plainte, en mars 2018, n’avez-vous pas eu l’impression d’un saut dans le vide ?

Jérôme Clément-Wilz : Le début de ce documentaire a en effet été un bazar monstrueux. Parce qu’il fallait à la fois que je me tienne à peu près debout en tant que victime et, en plus, que je sois déjà un réalisateur qui sait ce qu’il va raconter. Mener de front ces deux combats était très compliqué. Il m’a fallu du temps, avec l’aide de ma productrice, pour ajuster la place de la caméra. Savoir ce qu’on filme et ce qu’on ne filme pas, quand on coupe… Mais ma légitimité de réalisateur va avec ma légitimité de victime. Plus mon statut de victime s’est consolidé, plus l’acte de filmer s’est affirmé.

“J’ai vécu ces dernières années comme si je rentrais dans une pièce noire et que j’allumais une lampe torche.”

– Jérôme Clément-Wilz

La question de l’amnésie traumatique est au cœur du film. Au fil de ses six années de tournage, on voit votre mémoire se reconstruire à mesure que vous reviennent certains éléments, en voix off mais aussi devant la caméra. Vous réalisez par exemple que vous aviez moins de 12 ans lorsque vous avez parlé à votre père des abus sexuels que vous subissiez, soit bien plus tôt que vous le pensiez…

Lorsque j’ai porté plainte, mes souvenirs les plus clairs étaient les plus récents, quelque part entre mes 12 et 15 ans. Mais je sentais que ce n’était que la partie émergée de l’iceberg. Ce qui s’est révélé au cours de l’enquête, à la fois judiciaire et intime, c’est que les faits étaient plus anciens et plus graves que je me l’imaginais. J’ai vraiment vécu cela comme si je rentrais dans une pièce noire et que j’allumais une lampe torche. Le fait de revoir le prêtre au moment de la confrontation, pour la première fois depuis les faits, a été comme un coup de projecteur violent sur mon passé. Suite à cela, il m’a presque fallu recommencer l’enquête à zéro pour retracer ce qui m’était arrivé. Ce n’était pas évident car je n’en avais plus aucune envie. J’avais peur pour lui. Il m’a fallu énormément de temps pour pouvoir retourner sur les faits et finir de mettre la lumière sur ce que j’avais vécu.

Le tournage du documentaire se termine à l’été 2024, à l’issue du procès de votre agresseur. Vous établissez volontiers un parallèle entre la procédure judiciaire et la production d’un film. En quoi ces expériences se rejoignent-elles ?

Déjà, il y a la question du temps. Une procédure judiciaire, c’est un mélange très étrange d’urgence et de lenteur, qui retrouve en cela la fabrication d’un documentaire. Mes films prennent toujours racine dans quelque chose de très profond et long, dans le déploiement de vies. J’ai l’habitude que mes tournages s’étalent sur quatre, cinq, six ans, et en même temps, que ma caméra doive se tenir prête à enregistrer des moments clés. Dans Ceci est mon corps, j’ai eu besoin de temps pour oser déplier le tas d’ordures qui se trouvait dans ma mémoire – on parle vraiment de boucherie ici. Quand j’ai commencé à tourner, je me doutais bien qu’il restait un continent invisible en moi, et le premier geste de filmer a été complètement instinctif. Ma mémoire et mon histoire s’étaient tellement effondrées dans le néant que j’ai développé un dispositif d’enregistrement compulsif. J’avais besoin de tout capturer, par peur que ça disparaisse, qu’on me vole à nouveau mon histoire.

“Quand on est victimes, on nous demande d’aller mieux, de passer à autre chose, mais la réalité, elle, ne passe pas à autre chose. Elle continue de faire de la merde.”

– Jérôme Clément-Wilz

Des échanges avec vos parents à ceux avec vos avocats, le film capture des moments très intimes et confidentiels où sont abordés des sujets très durs, voire tabous. Comment avez-vous convaincu votre entourage d’y participer ?

Le premier acte de fabrication d’un documentaire, c’est d’inviter des gens à faire partie de l’aventure, ce qui veut dire pour eux accepter de poser une pierre biographique dans leur vie. Car un documentaire, c’est ce qui reste dans le temps. Quand je leur ai parlé du projet, mes parents ont accepté presque instantanément. Ma mère savait que s’il y avait bien un endroit où elle pouvait rencontrer son fils, c’était sur ce plan-là. Elle sait que faire des films, c’est toute ma vie, elle adore mon travail. Je pense qu’elle s’est dit que vivre cette aventure avec moi était aussi l’occasion de rattraper un temps que nous avions perdu depuis mon enfance.

Dans le film, à l’issue d’une conversation téléphonique avec votre mère où elle se montre encore incrédule sur certains faits, vous vous adressez au caméraman en disant : “Je rêve ou elle a dit que j’étais en train de bidonner ?”. En tant que spectateurs, ces apartés installent une proximité immédiate en nous donnant l’impression d’être les témoins intimes de vos émotions, en direct. Comment avez-vous jonglé entre les postures de réalisateur et de protagoniste ?

Une victime a besoin du miroir des autres pour se constituer comme telle. C’est pourquoi la grammaire visuelle du film laisse une grande place au regard que les gens portent sur moi : les regards décontenancés, dubitatifs, encourageants, accusateurs… C’est quelque chose que j’ai réfléchi au fur et à mesure du tournage. Pour les tête-à-tête avec mes parents, j’étais seul à filmer. Pour le reste, avec Boris Levy, mon co-chef-opérateur sur le film, nous avons formé une sorte d’hydre à deux têtes : parfois je cadrais et il tenait la perche, parfois c’était l’inverse, parfois nous étions accompagnés d’un ingénieur du son… Après Quand tout le Monde dort (2018) et Un troisième testament (2021), c’est le troisième de mes films où nous nous partageons l’image, donc au fur et à mesure il s’est niché dans ma manière de filmer, et nous avons développé une écriture à deux.

Assez vite, je lui ai dit : “Tu ne peux me filmer qu’en ami, à aucun moment tu ne dois rester froid. À aucun moment, un spectateur ne doit se demander ce que fait une caméra ici. Tu dois être avec moi, ou derrière mon épaule…” En un mot, les dispositifs du film sont des diffractions sur le prisme de la caméra subjective. De nous deux, j’étais plutôt celui qui hésitait le plus à filmer certains moments. J’avais peur que la caméra interfère avec la procédure judiciaire. Lorsque s’est posée la question de filmer le procès aux assises, j’ai posé ma limite. C’était un moment crucial qui devait se passer sans les caméras.

“Une victime a besoin du miroir des autres pour se constituer comme telle.” – Jérôme Clément-Wilz

Au fil de vos conversations filmées, notamment avec votre famille, on comprend les impacts lourds qu’ont eu ces décennies de silence dans votre vie. Vous évoquez la précarité, l’hospitalisation, la prostitution…

Le cerveau, c’est comme un disjoncteur qui saute quand il y a trop de courant sur une prise. Et lorsqu’il y a coupure de courant dans la maison, il y a tout qui pourrit dans le frigo. C’est un peu ce qui m’est arrivé. Mon cerveau a disjoncté à l’enfance, et puis il y a eu trente ans de pratiques à risques, de problèmes physiques, mentaux, relationnels, psychosomatiques… Alors oui, on peut dire que tout a pourri dans le frigo.

Le problème, c’est aussi la non-dénonciation, qui a rouvert continuellement la blessure, jusqu’à aujourd’hui. Des évêques ont nié l’évidence pendant le procès, certains ont dit ne pas se souvenir alors qu’il existait des notes qu’ils avaient eux-mêmes écrites… Il y a même un évêque, déjà condamné pour non-dénonciation, qui s’est fait porter malade le jour de l’audience alors qu’il était lui aussi au courant. Lorsque le violeur fait effraction dans ma maison, il fait effraction dans mon corps, mais ce qui dynamite les fondations d’une psyché, c’est l’effondrement de la confiance que j’avais envers ma famille, mes proches et la hiérarchie catholique.

C’est là que la maison s’effondre – que moi, je m’effondre. Quand on est victimes, on nous demande d’aller mieux, de passer à autre chose, mais la réalité, elle, ne passe pas à autre chose. Elle continue de faire de la merde. Et les gens qui continuent de faire la merde, ce n’est pas le grand méchant loup en prison, ce sont mes proches… tout ce milieu qui m’a vu grandir et qui a laissé faire.

“La hiérarchie catholique a été l’un des bras armés de la culture du viol.” – Jérôme Clément-Wilz

Ce que le film montre très bien, c’est aussi la solidité structurelle et symbolique de ce système. Où même trente ans après les faits, certains n’acceptent toujours pas que des personnes supposées incarner la droiture, la vertu et l’exemplarité seraient capables d’avoir commis le pire des péchés.

C’est pire que cela. L’une des grandes questions du film, c’est : pourquoi personne ne fait rien ? Les gens ne font rien pour s’assurer une tranquillité sociale, ne pas abîmer leur image dans la communauté. Ou pire, ils ont la flemme, ils ont barbecue, ils ont piscine, ils ont autre chose à faire que d’écouter des victimes. Et lorsque certains s’expriment, comme les lanceuses d’alerte qu’on voit dans le film, la hiérarchie catholique les rembarre en tapant du poing sur la table et en disant : “Arrêtez de nous parler de ça !” Là, on peut parler d’une violence institutionnelle qui participe de la masculinité hégémonique. On peut dire que la hiérarchie catholique a été l’un des bras armés de la culture du viol.

Comment vivez-vous la réception du film depuis sa diffusion sur Arte en octobre dernier, sur YouTube, et son écho médiatique ?

Il y a beaucoup de sentiments mêlés. Une forme d’adrénaline face aux sollicitations que je reçois. De la fierté, parce que ce n’était pas rien d’amener ce film au bout. Ce qui est intense à gérer, c’est l’avalanche de messages, de personnes qui complimentent le film, de célébrités, mais aussi de victimes et de proches qui se confient à moi sur ce qu’elles ont vécu. C’est complexe, mais très beau : le film est mis au travail dans les familles, dans les couples, dans les vies de centaines de milliers de personnes. À l’heure qu’il est, je me pose la question de comment répondre de manière individuelle à chacun et chacune. Car l’après diffusion fait complètement partie de mon métier, y compris pour mes films précédents. Cela signifie à la fois accompagner le film, ses protagonistes et ses spectateurs. Tous mes films, je les porte à vie, comme des compagnons de route.

La différence de ce documentaire par rapport aux précédents, c’est que vous en êtes le protagoniste, et qu’il porte sur un sujet qui a affecté tous les aspects de votre vie et votre entourage pendant des décennies. Quelles conséquences a eu cette exposition de vous-même, sur vous et sur vos parents, qui ont longtemps mis votre parole en doute ?

Le film tourne en festivals depuis janvier, et j’ai appris à gérer cela au fil des derniers mois. Depuis sa diffusion sur Arte et Youtube, effectivement, on change d’échelle. La sortie acte quelque chose, et j’espère que la discussion va être renouvelée avec ma famille. Avec ma mère, la procédure judiciaire et le film ont permis de clarifier les choses. Il y a désormais un accord sur ce qui s’est passé au moment des faits, ce qui s’est passé pendant la procédure et ce qu’on voit dans le film. C’est comme si on pouvait désormais marcher sur un sol plus ferme, se parler plus directement. Notre relation a vraiment progressé. Quant à mon père, j’ai l’impression qu’il se pose encore un certain nombre de questions, et j’espère que le film permettra de relancer la discussion. Ceci est mon corps se termine tout de même sur une question qui le concerne : comment mon père a-t-il pu me laisser repartir dans la colonie de vacances gérée par le prêtre alors que je lui avais parlé de ce que je subissais ? Là réside encore un mystère pour moi.

“Tous mes films, je les porte à vie, comme des compagnons de route.” – Jérôme Clément-Wilz

Le film se clôt avec le verdict du procès, où Olivier de Scitivaux reconnaît l’ensemble des faits dont il est accusé. Dans une interview le mois dernier, vous disiez traverser actuellement une période de deuil. De quel deuil s’agit-il ?

Le deuil de la personne que je pensais être. Je dois apprivoiser un nouveau Jérôme : un Jérôme cassé en mille morceaux, un champ de ruines. Je dois aussi dire au revoir à l’image du Jérôme que je connaissais, celle d’un mec juste un peu pété du casque, ou maudit. Donc maintenant, ce qui me reste à faire, c’est presque un deuil ontologique qui s’accompagne du deuil de relations passées. Je ne peux plus voir la relation que j’ai avec mes parents ou avec d’autres proches comme je la voyais avant, il faut que je dise au revoir à un certain idéalisme enfantin.

Vous terminiez l’été dernier votre résidence à la Villa Médicis, à Rome. Lors de l’exposition annuelle des pensionnaires, en juin, vous avez dévoilé un projet mêlant texte et photographies qui racontait votre perte de la foi. Cette résidence a-t-elle été décisive pour tourner la page ?

Ma perte de la foi s’est faite par étapes. Jusqu’à l’adolescence, j’étais extrêmement croyant, au point de vouloir être prêtre. Mon premier rapport à la beauté est né quand je chantais à la chorale de l’église, par la découverte de la musique sacrée. À 15-16 ans, quand j’ai eu la force de repousser mon agresseur, quelque chose s’est brisé et j’ai rompu toute la vie sociale autour de l’Église catholique. Mais j’ai conservé une partie de cet héritage : je continuais à aller à l’église de loin en loin, à prier. Cela termine de se dissoudre lorsque j’apprends qu’Olivier de Scitivaux décide de ne plus faire appel de sa condamnation, le jour même où je prends la voiture pour partir à Rome entamer ma résidence. Sur la route, le lendemain, comme une espèce d’après-tempête, j’ai une révélation : je ne suis plus chrétien. Tout à coup, le monde devient plus silencieux, mais aussi plus vide.

D’autant plus que vous vous prépariez à passer une année à Rome, épicentre de l’histoire et du pouvoir catholiques. Qui plus est, l’année où le pape François décèdera et un nouveau conclave aura lieu…

J’avais été pris à la Villa Médicis pour écrire un film sur saint Paul, et je suis arrivé là-bas à la fin de l’été 2024 avec une colère très forte. Je ne voulais plus m’infliger ce regard rétrospectif sur une Église catholique qui n’était plus à mes yeux qu’un tas de cendres. J’avais déjà un scénario entier, mais j’ai tout effacé et suis reparti de zéro. Puis au fil de la résidence, ce charnier, j’ai voulu l’ausculter et l’interroger, parce qu’il est le miroir de ce que traverse notre époque actuellement.

Alors j’ai refait un trajet, toujours seul et avec la même voiture, passant par les lieux où saint Paul a été déporté, à Malte, en Sicile et en Italie. Ce trajet nourrit le film que j’ai écrit à la Villa, qui sera une fiction, cette fois-ci. Pendant les trois derniers mois de ma résidence, j’ai également écrit mon premier livre, un récit de voyage à la première personne, une réflexion circulaire sur le saint Paul qui réside en chacun d’entre nous. Mais aussi un livre qui parle de mon identité queer, de ce que j’ai subi et sur la vie que je suis en train de reconstruire. Le tout dans une Kangoo roulant, sans climatisation à 40 voire 45 degrés, dans des paysages qui ont vu naître le christianisme.

Ceci est mon corps (2025) de Jérôme Clément-Wilz. Disponible sur Youtube et sur Arte jusqu’au 10 avril 2026.