19

19

Avant #MeToo, l’actrice Maria Schneider parlait de l’oppression des femmes au cinéma

C’est un film d’utilité publique. Dans Maria de Jessica Palud, qui sort au cinéma ce mercredi 19 juin, Anamaria Vartolomei incarne et ressuscite l’actrice Maria Schneider, dont la vie fut brisée après son rôle dans Le Dernier Tango à Paris. L’occasion de revoir le documentaire Sois belle et tais-toi de la réalisatrice Delphine Seyrig dans lequel Maria Schneider dénonçait déjà l’oppression des femmes dans le milieu du cinéma.

par Chloé Sarraméa,

introduction par Violaine Schütz.

Publié le 19 juin 2024. Modifié le 1 février 2025.

Maria Schneider au cœur du film Maria de Jessica Palud

On peut reprocher au film Maria de Jessica Palud, qui sort au cinéma ce mercredi 19 juin 2024, d’accorder trop d’importance au tournage du film culte Le Dernier Tango à Paris (1972) de Bernardo Bertolucci. Un film culte aussi sulfureux que controversé. Mais le long-métrage présenté au Festival de Cannes 2024 a un double mérite : confirmer le talent éblouissant de son actrice principale : Anamaria Vartolomei. Et rappeler au monde qui était la formidable Maria Schneider.

L’actrice française à l’allure rock et au regard bouleversant a tourné dans Profession : reporter (1975) de Michelangelo Antonioni avec Jack Nicholson, Merry-Go-Round (1983) de Jacques Rivette et Les Nuits fauves (1992) de Cyril Collard. Et c’est aussi l’une des premières comédiennes hexagonales à avoir parler de l’agression subie sur le tournage du Dernier Tango à Paris.

Le réalisateur Bernardo Bertolucci et l’acteur principal du film, Marlon Brando auraient imposé une scène de sodomie « au beurre » non consentie à la jeune femme, en décidant de cette séquence sans lui en parler au préalable. Maria Schneider connaîtra ensuite la dépression, l’addiction à la drogue et les insultes de passants et de gens de la profession. On aura également tendance à la réduire à des rôles impliquant de la nudité. Elle disait que dans certains scénarios qu’on lui proposait, elle devait être nue pour cuisiner des pâtes, sans que cela ne soit justifié par un motif narratif.

Avant #MeToo, l’actrice du Dernier Tango à Paris parlait des violences au cinéma

Pour prendre conscience du traumatisme subi par l’actrice, il faut revoir le documentaire Sois belle et tais-toi de Delphine Seyrig, sorti en 1981 et disponible sur la plateforme Mubi.

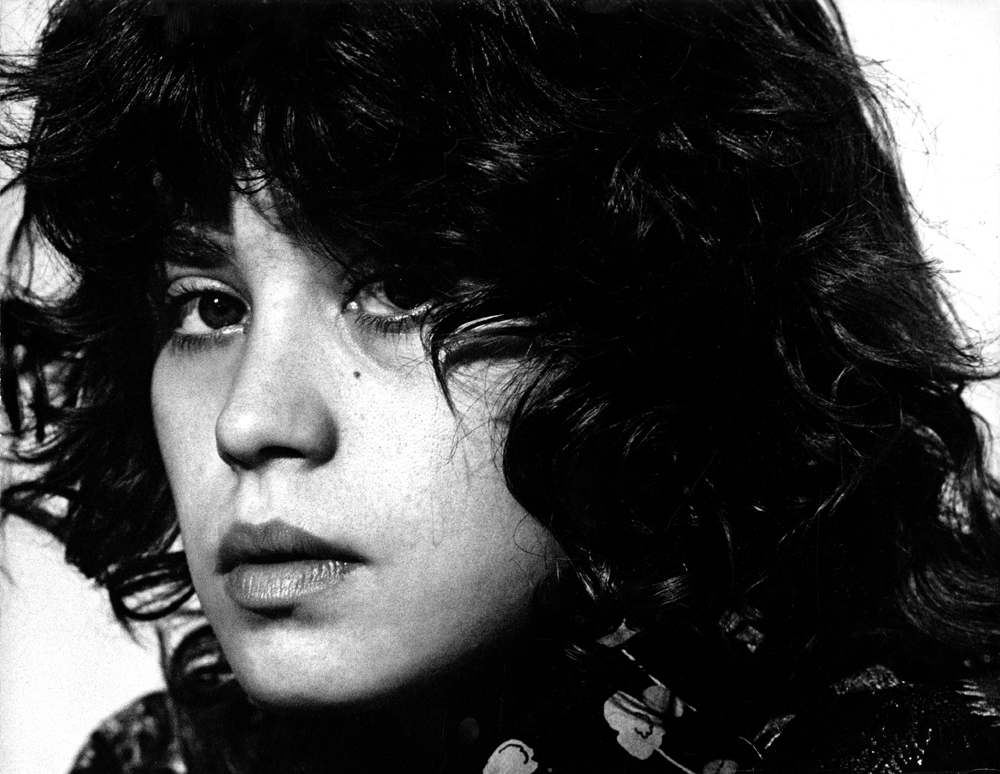

Son regard a presque disparu sous sa longue frange épaisse. Maria Schneider tire sur une cigarette, tête baissée, comme si elle n’avait pas envie qu’on la filme. Pourtant, le métier qu’elle a choisi l’y oblige. Elle est actrice, c’est-à-dire condamnée à exister à travers son image. Elle est aussi une femme, donc obligée de choisir des rôles de “schizophrène, de folle, de lesbienne ou de meurtrière”.

Nous sommes en 1976, et face à la caméra de Delphine Seyrig, l’actrice du Dernier Tango à Paris (1972) parle de sa condition de femme au cinéma. L’Histoire voudra qu’elle meure des suites d’un cancer à peine trente ans plus tard (en 2011), après une vie tourmentée et une courte carrière soumise, selon ses dires, à “la violence du monde du cinéma où les hommes dictaient encore toutes les règles” [paroles recueillies par la journaliste au Monde Vanessa Schneider dans le livre Tu t’appelais Maria Schneider (Grasset, 2018)].

Sois belle et tais-toi de Delphine Seyrig, un documentaire encore très actuel

À l’ère post-affaire Weinstein, où peu d’équipes de tournage se soucient de la parité homme/femme, et où les femmes et les actrices (à l’image de Judith Godrèche et Juliette Binoche) commencent à peine à rendre publiques les pressions qu’elles subissent, le 7e art semble encore régi par la gent masculine…

Dans ce contexte, le documentaire de Delphine Seyrig, réalisé il y a plus de quarante ans et permettant aux actrices de témoigner du milieu dans lequel elles travaillent, trouve de nombreux échos aujourd’hui. Il rappelle avec acuité à quel point les injonctions faites aux femmes dans le monde du cinéma des années 70 restent malheureusement d’actualité.

En effet, les interviews d’actrices de Sois belle et tais-toi – tournées dans la plus grande simplicité, avec une seule caméra (celle de l’activiste et réalisatrice Carole Roussopoulos) – mettent en lumière les contraintes liées à la condition féminine.

À plus forte raison si l’actrice n’est pas blanche. Ainsi, Maidie Norman, une actrice afro-américaine, déclare à Delphine Seyrig ne pas être “assez noire pour les rôles d’esclave” et donc toujours cantonnée aux personnages de femme de ménage… Un constat qui résonne tristement avec les déclarations de comédiennes actuelles (même si le 7e art évolue de plus en plus), estimant que, dès les premiers castings, on les appelle souvent “pour interpréter des Yasmine ou des Selma” et jamais “des Juliette ou des Alice”.

Des confessions puissantes signées Jane Fonda

“Moi, Jane Fonda, étais là… et puis, cette image était là”, commente l’actrice américaine, mimant un dédoublement de sa personne. Au début de sa carrière, dans les années 60, les magnats d’Hollywood l’ont obligée à se faire grossir la poitrine, à se teindre les cheveux en blond, lui ont épilé les sourcils et sont même allés jusqu’à lui réclamer de se faire reconstruire la mâchoire afin que ses joues paraissent plus creusées. Peu maquillée, les cheveux bruns tressés et vêtue d’une veste de jogging, l’interprète d’On achève bien les chevaux (1969) se confie à la réalisatrice dans la plus stricte intimité, comme si ces deux-là étaient amies de longue date.

À cette époque, pourquoi Delphine Seyrig est-elle connue ? En 1977, la Française, dont la voix rauque rend encore plus grave les injustices qu’elle dénonce, est engagée dans la cause féministe depuis presque dix ans : en 1968, elle se rallie à la cause du Mouvement de libération des femmes (MLF), et signe le Manifeste des 343 en 1971, aux côtés notamment de Jeanne Moreau, Catherine Deneuve, Simone de Beauvoir et de l’avocate récemment décédée Gisèle Halimi. Tandis qu’en 1972, elle prête son appartement pour filmer la première démonstration d’avortement organisée par le MLF, Delphine Seyrig poursuit, en parallèle de son rôle d’activiste, son travail de comédienne.

Delphine Seyrig, actrice et activiste féministe

Depuis le début des années 60, cette fille d’archéologue enchaîne les rôles sur grand écran, où elle atteint son apogée dans les années 70. Que ce soit en fée bienveillante pour Jacques Demy dans Peau d’Âne (1970), en mondaine guindée pour Luis Buñuel dans la satire Le charme discret de la bourgeoisie (1972), en prostituée épluchant des patates pour Chantal Akerman dans Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles (1976) ou en silhouette aux mouvements chorégraphiés par la musique de Carlos D’Alessio pour Marguerite Duras dans India Song (1975)…

Cette figure à la présence majestueuse et incandescente a travaillé avec les plus grands réalisateurs, tout en conciliant avec audace, sans craindre de ternir son image, son métier avec son activité militante. À travers son documentaire, elle donne la parole à ces actrices qui, elles, n’ont pas l’habitude de s’exprimer publiquement sur leur profession, ou de dire « non” à certaines requêtes des cinéastes, par peur de ne pas obtenir un rôle, puis d’être boudées.

Au lendemain du mouvement de libération sexuelle de la fin des années 60, alors qu’Hollywood change, se politise davantage (notamment à travers la critique de l’engagement américain dans la guerre du Viêt Nam) et cède la place au Nouvel Hollywood, les figures masculines continuent à dominer au cinéma et la place des actrices dans cette industrie n’est une question que trop peu abordée. Sois belle et tais-toi s’impose donc comme un documentaire visionnaire, très en avance sur son temps et aujourd’hui essentiel afin de comprendre les relations aussi tumultueuses que passionnées qu’entretiennent les femmes et le cinéma.

Sois belle et tais-toi (1981) de Delphine Seyrig, disponible sur Mubi. Maria (2024) de Jessica Palud, avec Anamaria Vartolomei, Yvan Attal et Matt Dillon, au cinéma le 19 juin 2024.