19

19

Quel avenir pour l’art contemporain? Le président de la méga galerie Pace répond

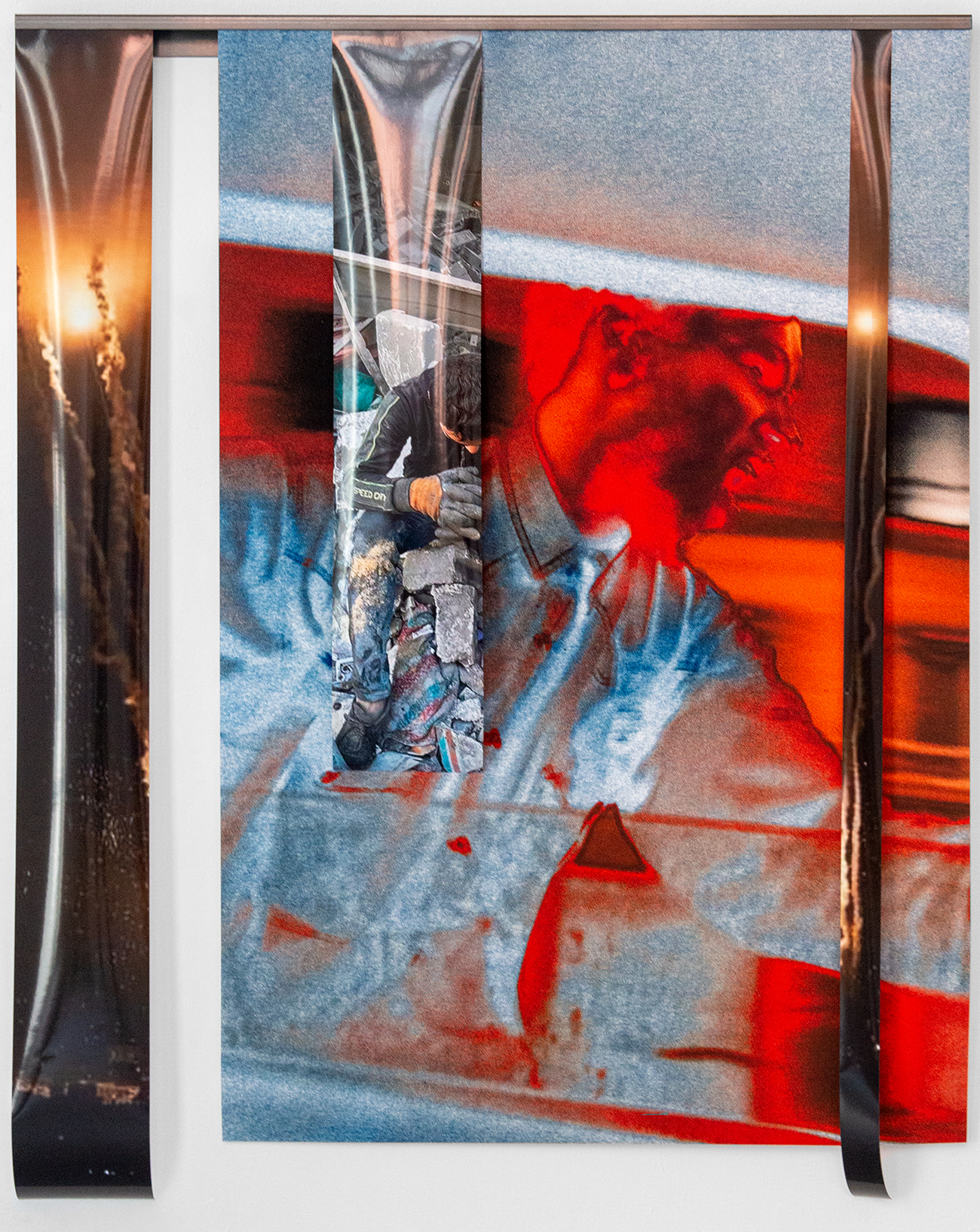

Marc Glimcher, président de la Pace Gallery, implantée dans six pays à travers le monde, confie à Numéro art ses pensées sur l’avenir du milieu de l’art : rôle des méga-galeries, Chine, France, poids des musées… Sa galerie ouvre à New York un gigantesque espace de 7 000 m2, qui accueillera les oeuvres de Calder, teamLab ou Yue Minjun.

Propos recueillis par Carol Vogel.

Numéro art : À quoi ressemble la nouvelle Pace Gallery ?

Marc Glimcher : À un lieu où l’on trouve une bibliothèque en rez-de-chaussée, trois espaces d’exposition, un espace de stockage des oeuvres au deuxième étage, une grande terrasse au sixième étage, et un auditorium entièrement sonorisé qui pourra aussi accueillir toutes sortes de spectacles et de performances, mais aussi des conférences ou des cours. En tout, un bâtiment de huit étages. À vrai dire, c’est énorme. Nous représentons tout de même 90 artistes !

Un vrai lieu de divertissement et de loisirs, donc.

Ce ne sont pas les termes que nous utilisons. On pourra aussi s’y restaurer, mais pas dans l’esprit d’un grand restaurant guindé, sur réservation. Il y aura simplement un food truck [sur la terrasse].

Pourquoi ce nouveau bâtiment XXL ?

À l’origine, il y a la montée exponentielle du public de la galerie. Je ne parle pas de l’augmentation du nombre de collectionneurs, mais du nombre de personnes pour qui l’art contemporain occupe une place essentielle dans leur vie. Depuis l’ouverture de la Pace Gallery en 1960 – et en particulier depuis 1998 – cette croissance a été phénoménale. Actuellement, nous avons 800 000 abonnés sur Instagram ! La place de l’art contemporain dans le monde est bien plus importante qu’avant, la demande est plus forte et le nombre de collectionneurs aussi : les artistes ont donc beaucoup plus de travail à fournir. Ils doivent bosser dans des ateliers plus grands, et n’ont pas le temps de répondre au téléphone. Le travail de galeriste est devenu de ce fait titanesque.

Connaissez-vous vos chiffres de fréquentation ? Combien de visiteurs avez-vous à ce stade, d’après vous ?

Environ 100 000, à New York uniquement.

“Il n’y a pas assez d’art de qualité pour justifier un tel nombre de foires.”

Si je vous avais demandé ces mêmes chiffres de fréquentation il y a vingt ans, que m’auriez-vous répondu ?

Disons 8 000 à 10 000 personnes.

Vous construisez des espaces immenses (comme beaucoup d’autres grandes galeries), or le commerce “de détail” ne cesse de reculer. Qu’en est-il de la place d’Internet ?

Des artistes ont inventé, 3 500 ans avant notre ère, l’art en tant qu’expérience. Aujourd’hui, l’un des corollaires majeurs d’Internet, c’est la nécessité d’une expérience de l’art : les gens passent tellement de temps dans le monde virtuel qu’à un moment donné, ils ont besoin de ressentir les choses dans la vraie vie. La progression constatée des ventes d’oeuvres d’art laisse le monde des affaires perplexe, parce que l’activité des centres commerciaux et les ventes en boutique ne cessent de plonger, un peu partout. Donc on se dit “ah, de nos jours, les gens ne sortent plus de chez eux”. Mais c’est parce que l’expérience que vous faisait vivre une marque peut désormais être remplacée par une expérience en ligne – ce qui ne veut pas dire que la vraie vie doit, en toute chose, être remplacée par le virtuel. L’art est une expérience qui n’est pas substituable.

Vous semblez critique envers les foires…

Il n’y a pas assez d’art de qualité pour justifier un tel nombre de foires. La démarche est même en partie “anti-artistique”, parce qu’aller quelque part pour voir des milliers d’oeuvres rassemblées pêle-mêle, ce n’est jamais une très bonne idée. Mais les foires ont néanmoins un avantage, qui peut compenser tous leurs terribles défauts (trop d’intensité, trop d’art, trop commerciales) : elles offrent un lieu de rassemblement vers lequel tout et tous peuvent converger.

Votre galerie est présente dans le monde entier…

Avec un retrait récent, malheureusement, à Pékin. C’était beaucoup plus difficile que ce que nous avions anticipé – et je ne parle pas seulement de la vente d’oeuvres (parce qu’il est évidemment très difficile de vendre de l’art en Chine) : l’environnement est vraiment compliqué dans ce pays. Notre bail arrivait à échéance, et nous nous sommes dit qu’il y avait des façons plus adaptées d’y faire des affaires. Nous y travaillons actuellement. Sans la galerie de Pékin, nous avons donc désormais deux espaces à Hong Kong, un à Séoul, un à Londres, un à Genève, un à Palo Alto [Californie]. Nous sommes donc présents [hormis les cinq espaces à New York] dans cinq villes à travers le monde.

Avez-vous envisagé de vous installer à Paris ? Beaucoup de vos homologues le font.

Je suis un peu réticent à l’idée d’ouvrir des galeries dans des villes où il y a déjà énormément d’acteurs locaux bien implantés, et qui bénéficient du soutien de leur ville. C’est le cas pour Paris, et aussi Los Angeles. À un moment donné, nous avions un bureau parisien, puis nous l’avons transféré à Genève. Je suis très enthousiaste en revanche à l’idée d’ouvrir dans des villes plus petites.

Avez-vous le sentiment que la mentalité des artistes a changé depuis que vous avez débuté dans ce métier ?

Avant, aucun artiste ne pensait à son avenir professionnel. Aujourd’hui, on peut bien sûr s’indigner de cette attitude, et du fait que les artistes soient devenus tellement “carriéristes”. Mais il ne faut pas oublier qu’ils ont de tout temps eu des carrières – ils ne font pas ça uniquement par bonté d’âme. Vous êtes artiste parce que quelqu’un décide, à un moment donné, d’acheter une oeuvre qui possède une réelle valeur économique.

“Ni les musées ni les maisons de vente ne jouent leur rôle.”

De quelle façon ?

Je vous donne un exemple. Nous avions, parmi nos collectionneurs, des promoteurs immobiliers ou des industriels. Ce sont des gens à qui leurs parents ont toujours répété : “Achète des choses que tu pourras transmettre à tes descendants. Cet immeuble, ce terrain, tu le transmettras à tes enfants, qui le transmettront aux leurs.” C’était un investissement dans la valeur des choses, et nous savions quoi leur proposer – une marque qui se transmet indéfiniment d’une génération à l’autre. Puis les collectionneurs se sont mis à acheter et à vendre, comme des traders. Et qu’est-il arrivé à ceux qui créent ? Les choses ont changé pour eux aussi. Le public, les mécènes, les collectionneurs vont avoir un impact sur les artistes, tout comme les artistes auront un impact sur eux.

À quels changements assistez-vous chez les artistes ? Ils semblent avoir beaucoup plus de contacts avec leurs collectionneurs que par le passé.

Absolument. Autrefois, notre travail consistait à établir la communication entre les artistes, qui étaient dans leur monde, et les collectionneurs, qui étaient dans le leur, parce que ces deux univers étaient très éloignés l’un de l’autre. Mais ce n’est plus le cas aujourd’hui. Pourquoi les gens achètent-ils des oeuvres d’art ? Il est là, le vrai changement. Avant, ils le faisaient pour se distinguer du commun des mortels, pour se sentir riches et puissants grâce à leur collection d’art, pour pouvoir dire : “Il y a eux, et il y a nous.” Aujourd’hui, on achète de l’art parce qu’on veut faire partie intégrante du monde que l’on a construit.

Sans oublier la logique du “Si tu peux te payer ça, moi aussi” ou “La mienne est plus grosse que la tienne” ?

Désormais, c’est surtout : “Ma communauté, mon implication, mon action, mon engagement sont plus gros que les tiens.” Et c’est comme ça qu’on aboutit à un marché qui frôle les 20 millions de dollars [plus de 18 millions d’euros] par jour.

Vous construisez donc ce nouveau lieu gigantesque, où il y aura des espaces pour la peinture, la sculpture, la performance, où tout trouvera sa place… À part la dimension lucrative, quelle différence avec un musée ?

Nous sommes des “défenseurs”, des avocats, nous plaidons la cause de nos artistes. Et ce qui est amusant, c’est que les musées sont en train de s’y mettre eux aussi – mais ce sont eux qui évoluent là- dessus, pas nous. Ils avaient pour habitude de défendre leur choix : “Ça c’est important, ça non. Tel artiste faisait du bon travail, mais plus maintenant : nous lui retirons notre soutien.” Ils proposaient une certaine lecture de l’art. Aujourd’hui, les commissaires d’exposition choisissent de mettre à l’honneur un artiste dans un musée et décrètent : “Je défends cet artiste, donc maintenant, l’institution qui m’emploie le défend aussi.” C’est la raison pour laquelle les musées se rapprochent de plus en plus des galeries, et non l’inverse. La réussite d’un grand artiste est un phénomène international, derrière lequel il y a toujours un certain nombre d’individus. Il fut un temps où devenir un artiste derenommée internationale impliquait une dizaine de personnes – aujourd’hui, cela en implique des millions.

À Palo Alto, à un moment donné, vous avez fait payer l’entrée aux visiteurs. L’avenir des galeries est-il aussi dans ce système ?

C’est l’avenir de l’art, et non celui des galeries. Ces dernières n’ont pas de problème à être ce qu’elles sont, mais actuellement, il y a des artistes qui ont débuté dans les années 60 et qui ne veulent plus créer des objets : ils veulent créer des expériences, des environnements. Ils n’ont pas envie de se rémunérer sur la vente de souvenirs, ni en mendiant ou en empruntant à leurs commanditaires. Ils veulent être payés comme le serait un chanteur, un réalisateur, un danseur : par ceux qui vont faire l’expérience de ce qu’ils ont créé. Les musées ont le droit de recevoir de l’argent, mais bizarrement, ils ne peuvent pas en donner en retour. Et après ça, on trouve illégitime qu’un artiste soit rémunéré par le public qui vient voir ses oeuvres !

L’artiste vient donc vous voir en disant : “Je veux que vous fassiez payer l’entrée pour accéder à l’univers que j’ai créé” ?

Effectivement, certains le font, et depuis un certain temps. Nous leur avons d’abord répondu : “Mais vous n’y pensez pas ! C’est impossible !”, ce à quoi ils ont rétorqué : “Dans ce cas, nous n’exposerons pas chez vous.” Ça nous est arrivé avec le collectif d’artistes japonais teamLab. Nous nous sommes mis autour de la table très rapidement. “Si on fait ça, ce n’est pas une marchandise, ce n’est pas de l’art.” Les arguments qui tendraient à rendre impossible la vente de billets ne sont tout simplement pas tenables. Je crois que les deux démarches doivent être menées séparément. Je veux dire par là que vous n’aurez jamais à payer pour aller voir une expo d’Agnès Martin si, dans notre nouveau bâtiment, nous montrons simultanément le travail de teamLab…

Vous avez donc vendu des billets à 20 dollars [18 d’euros], et j’ai lu que vous aviez fait quelque 200 000 entrées ?

Oui, puis l’exposition a enchaîné sur Pékin, et nous avons eu 500 000 visiteurs en cinq mois.

“Avant, on achetait de l'art pour se distinguer du commun des mortels, pour pouvoir dire : ‘Il y a eux, et il y a nous‘.”

Pensez-vous que c’était dû au fait qu’il s’agissait d’art japonais, et non d’art américain ?

Non. C’est parce que l’expo était géniale. La raison pour laquelle nous n’avons eu “que” 250 000 personnes à Palo Alto, c’est que cela représentait l’intégralité de la fréquentation possible ! [la ville ellemême ne compte en effet que 70 000 habitants…]

Sur 10 000 visiteurs, combien sont aussi des acheteurs ?

Un millier de clients. N’oublions pas non plus nos 800 000 followers Instagram… Qui sont les 799 000 autres ?

Vous faites des études démographiques, comme les musées…

Nous en faisons sans arrêt !

Vous représentez James Turrell, Robert Irwin…

J’étais encore enfant lorsque Robert Irwin a annoncé : “Les artistes cesseront de créer des objets pour se mettre à créer des phénomènes.” C’est-à-dire : les artistes cesseront de fabriquer des choses à accrocher aux murs et se feront les prophètes d’une eschatologie urbaine, en créant “l’expérience” de ce que nous verrons et vivrons un jour. Je viens de rentrer de Londres où nous avons monté notre premier projet de ce type – un dispositif sur les ponts urbains assez ancien de Leo Villareal. Là, il avait illuminé quatre ponts londoniens. Où peut-on voir ce genre de choses, aujourd’hui ? C’est extrêmement subtil, d’une beauté saisissante. Les ponts sont entièrement illuminés. Ce n’est pas quelque chose que vous pourrez voir sur Internet.

En tant que galerie, vous vous comportez un peu comme un musée : vous avez une activité d’éditeur, vous donnez dans l’entertainment… La seule chose que vous ne fassiez pas, ce sont les ventes aux enchères !

Exactement, et c’est très bien comme ça, parce que les enchères devraient être à l’image des musées, l’expression d’un monde de l’art intègre et impartial. Et elles ne le sont pas. Ni les musées ni les maisons de vente ne jouent leur rôle (ces dernières particulièrement d’ailleurs). Si nous n’avons plus d’arbitres au sein du système, si chacun devient un vendeur et rien d’autre, c’est très mauvais. Les maisons de vente spécialisées dans l’art sont complètement partiales et se livrent à un marketing effréné. Ce n’est pas leur boulot – leur job est de faire exactement le contraire, de laisser les prix monter ou s’effondrer de façon naturelle. De ce fait, nous n’avons pas de véritable ressenti de ce qu’est le marché de l’art, parce que lorsque quelqu’un apporte un crâne peint par Damien Hirst dans une maison de vente, elle lui saute au cou en le remerciant. Nous passons notre temps à vendre, inciter, convaincre, cajoler – et les maisons de vente et les musées, de leur côté, sortent de leur rôle pour vendre des artistes et assurer leur promotion.

Vous vous intéressez de près au marché de la Silicon Valley…

Ça valait 10 000 dollars l’an dernier, 100 000 dollars cette année – franchement, on peut faire nettement mieux, là !

Quel avenir pour l’écosystème de l’art ?

La plupart des galeries ont bâti une sorte “d’écosystème artistique” en toile de fond de leurs activités commerciales. Le job d’un certain nombre de collaborateurs consiste à aller voir les artistes dans leur atelier, à prendre soin d’eux ; puis le marchand est censé vendre les oeuvres. Je trouve que c’est un très mauvais système, parce que ce sont les vendeurs qui devraient aller au contact de l’artiste dans son atelier, qui devraient être là pour lui – même s’il faut évidemment aussi des gens qui ont une perspective plus large. Pour notre part, nous sommes en train de construire une approche “curatoriale” au sein de la galerie, et faisons venir un certain nombre de curatrices et de curateurs qui ont travaillé dans des musées.

“Les curateurs ont tellement de pouvoir, les marchands d’art ont perdu peu à peu le leur face à eux.”

Vous débauchez donc des profils issus de musées ?

Nous avons recruté Andria Hickey qui était curatrice au MOCA de Cleveland – une femme exceptionnelle. Nous avons aussi fait venir Mark Beasley, qui arrive du Hirshhorn Museum and Sculpture Garden de Washington.

Ainsi, vous renouvelez vos équipes pour satisfaire un nouveau public. Vous serez le vendeur et eux…

Nous vendons les oeuvres d’art et accompagnons les artistes. Les curateurs vont réfléchir à l’image globale, au dispositif d’ensemble.

Est-ce une nouveauté pour vous ?

Oui. Les curateurs ont tellement de pouvoir… Les marchands d’art ont perdu peu à peu le leur face à eux, pas seulement parce qu’ils ne voulaient pas être dans les musées, mais aussi parce qu’un groupe de personnes – à savoir les curatrices et curateurs – s’est emparé du récit. Il n’y a qu’à voir le succès des musées ! Ils ne cessent de se plaindre d’être pauvres, mais s’ils le sont vraiment, comment est-il possible qu’ils soient en train de devenir des destinations incontournables, qu’ils aient autant de pouvoir ? Comment peuvent-ils monter des projets à un milliard de dollars ? Il doit bien y avoir une raison à cela !

Pace Gallery, ouverture le 14 septembre, New York.