15

15

Au Centre Pompidou-Metz, 100 artistes repensent des chefs-d’œuvre du Louvre

Inaugurée ce samedi 14 juin, la grande exposition “Copistes” au Centre Pompidou-Metz repose sur un principe original : présenter uniquement des copies des chefs-d’œuvre du Louvre réalisées par des artistes contemporains. Un ambitieux projet qui mobilise une centaine de figures, de Jeff Koons à Nina Childress.

Par Maïlys Celeux-Lanval .

Copistes : une idée originale, du Louvre au Centre Pompidou-Metz

Proposer à des artistes contemporains de copier une œuvre du Louvre. L’idée a été soufflée il y a un peu moins d’un an à Donatien Grau, conseiller pour les programmes contemporains au Louvre, par Chiara Parisi, dynamique et lumineuse directrice du Centre Pompidou-Metz. Avec, tout de suite, l’ambition du nombre et de la diversité : les artistes invités seront jeunes et moins jeunes, peintres, poètes, sculpteurs, écrivains ou designers, et seront une centaine. Et s’il n’y a pas de place dans la programmation du Louvre pour l’exposition qui en résulte, tant mieux : elle se tiendra au Centre Pompidou-Metz.

“Tout est né de façon rapide mais pas précipitée”, nous raconte Chiara Parisi. Car, bonne nouvelle, “presque tous les artistes ont dit oui”, enthousiasmés par ce projet qui regarde vers l’histoire de l’art et l’archéologie, tout en donnant naissance à des formes nouvelles. “Le Louvre est la grande institution du patrimoine, tandis que le Centre Pompidou-Metz est un lieu de création et de relecture, analyse Donatien Grau. Il nous a semblé intéressant de voir comment ces deux institutions pouvaient, avec les artistes, revoir leur identité, l’ouvrir, et la mettre en regard.”

Une exposition qui dialogue avec les époques

Repenser les catégories, effacer les frontières, mettre en avant à la fois les continuités et divergences entre les époques… “C’est quelque chose que Chiara Parisi fait depuis longtemps”, précise le co-commissaire, rappelant qu’en Italie, où s’est formée son acolyte, “l’art moderne commence au XVIe siècle”. En 2021, le musée messin s’était ainsi déjà intéressé au maniériste Arcimboldo (1526-1593), dévoilant un stimulant accrochage collectif dédié à l’héritage moderne et contemporain de ses têtes composées. Pour “Copistes”, le dialogue entre les époques débute dès la scénographie, pensée par l’équipe du Centre Pompidou-Metz comme un hommage au Vénitien Carlo Scarpa (1906-1978), “un architecte intéressant, car il a développé une nouvelle manière de présenter l’art ancien, comme s’il était moderne”, détaille Donatien Grau.

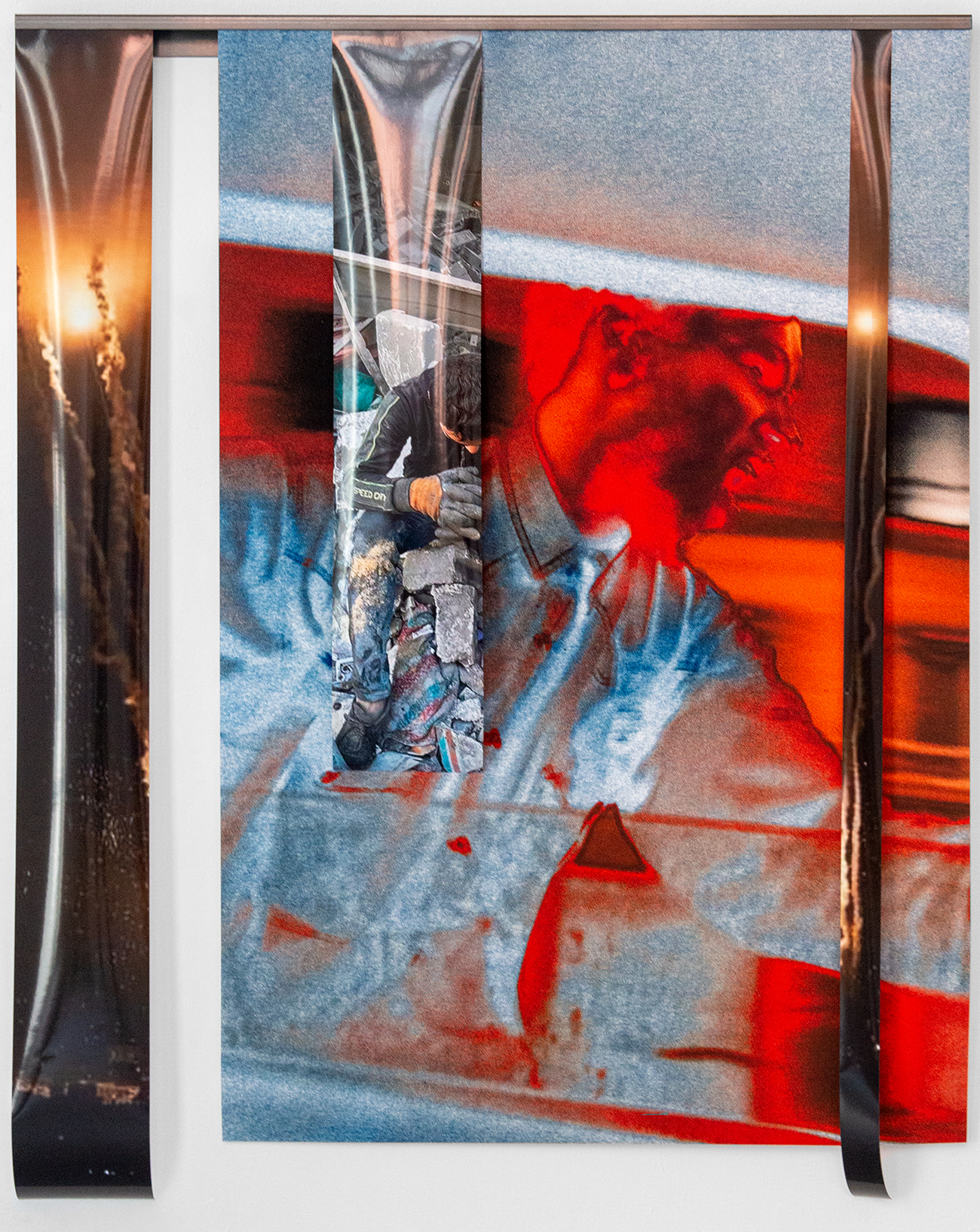

Plutôt que de simples “copies” – dont le statut a de toute façon été bouleversé depuis qu’existent les technologies de la photographie et, plus récemment, de l’impression 3D, marquant un “retour à la matérialité, un rapport à l’apprentissage physique” –, les artistes ont donc été, en réalité, invités à interagir avec les œuvres, à les convoquer à leur façon dans leur paysage, leur texture contemporaine. D’emblée, la présence des œuvres du Louvre à Metz a d’ailleurs été exclue du projet. “C’est un point important, souligne Chiara Parisi, car certains artistes ont eu envie de copier des choses qui ne pouvaient pas déménager. On a laissé de côté cette lourdeur qu’est l’œuvre en soi, pour gagner une grande agilité.”

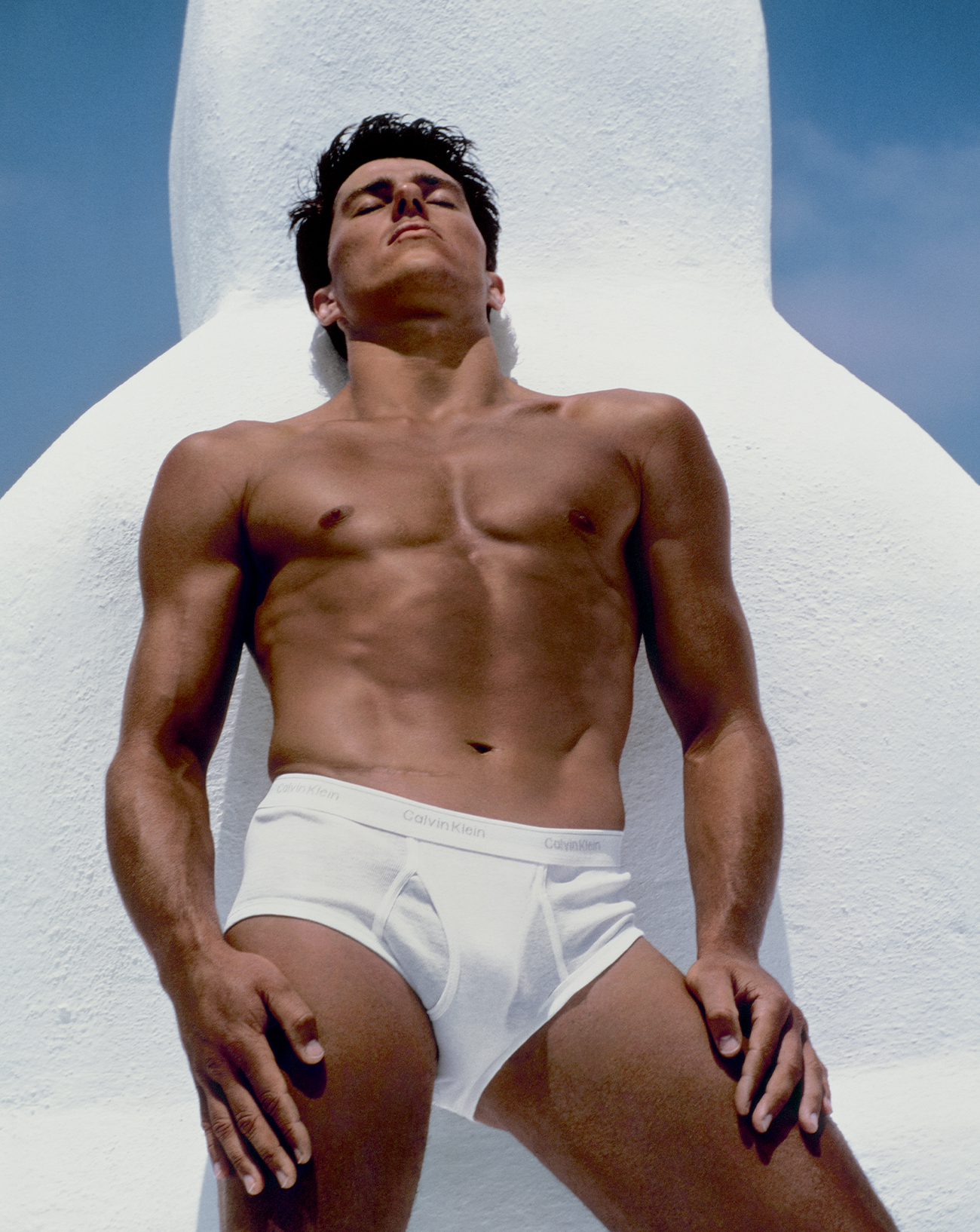

Jeff Koons, Thomas Hirschhorn, Nina Childress : des artistes de renom

Et Donatien Grau de confirmer, évoquant cette exposition comme “un musée dupliqué” dans “une sorte de métavers”, un univers parallèle où un autre Louvre peut exister. Cet avatar du musée le plus visité de France “prend ainsi le pouls des questions contemporaines les plus fortes”. De l’Américain Jeff Koons (né en 1955) à la Française Nina Childress (née en 1961), du Suisse Thomas Hirschhorn (né en 1957) à la Finlandaise Henni Alftan (née en 1979), la liste apparaît également très internationale, actant de la diffusion des images du Louvre à travers la planète, voyageant d’imaginaire en imaginaire.

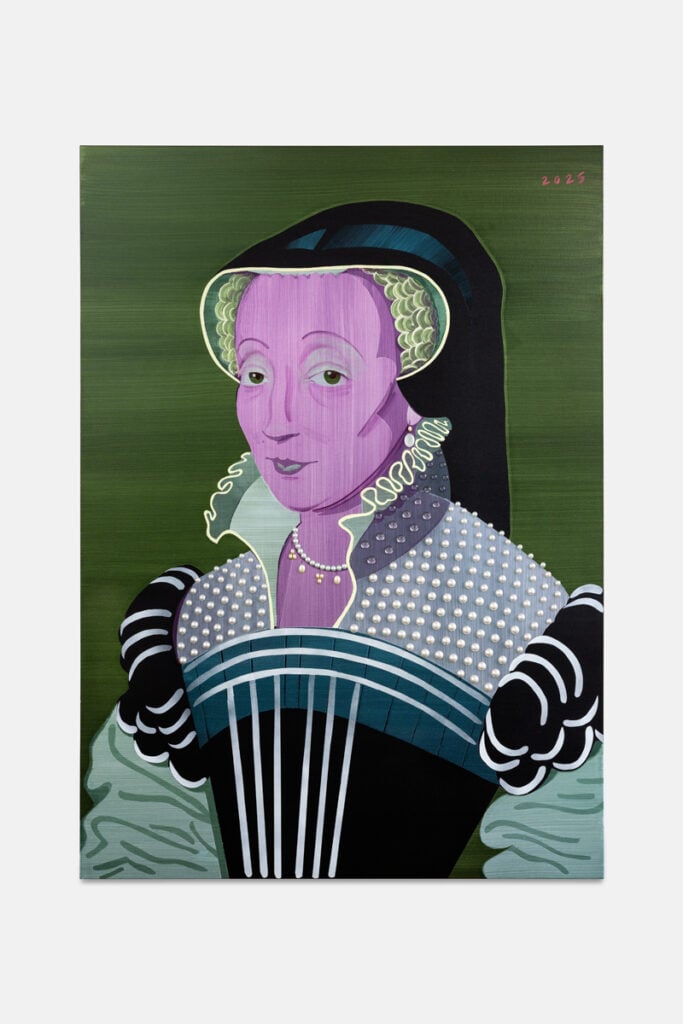

Malgré la grande contrainte de la commande, la liberté des artistes a été absolue, insistent les deux commissaires. Quelques mois après avoir dialogué avec les nabis au musée d’Orsay, la peintre Nathanaëlle Herbelin (née en 1989) a, par exemple, choisi de se plonger dans les réserves du musée du Louvre pour travailler sur les portraits du Fayoum, d’ordinaire conservés dans un parcours actuellement en travaux. De son côté, et de façon plus classique, Miquel Barceló (né en 1957) est venu travailler dans les salles devant Le Radeau de La Méduse de Théodore Géricault (1791-1824), multipliant les allers-retours entre les espaces de son atelier et celui du musée, troublant la frontière entre les deux.

Une centaine d’œuvres originales et personnelles

Étrangement, nous dit Chiara Parisi, certains noms sont revenus à plusieurs reprises dans les demandes des plasticiens – mais ni les plus célèbres, ni les plus attendus. “Chardin, notamment. Ce n’est pas anodin. Il y a une technique et une vulnérabilité chez lui qui correspondent à quelque chose aujourd’hui…” Copier, c’est donc aussi parler de soi, continue-t-elle, voire faire son autoportrait. Et Donatien Grau de poursuivre : “Victor Man [artiste roumain né en 1974] a fait une nouvelle création, mais on peut imaginer que cette création était en lui, et qu’elle correspond plutôt à la réalisation d’un rêve, d’une aventure. Ce projet se base beaucoup sur le désir.” Un désir qui révèle des relations interstitielles entre les artistes, par-delà les âges et les territoires.

“Copistes”, exposition en collaboration exceptionnelle avec le musée du Louvre, du 14 juin 2025 au 12 janvier 2026, au Centre Pompidou-Metz.