31

31

Sacrifices, monstres, cannibalisme : 11 peintures aux histoires cauchemardesques

L’histoire de l’art recèle de secrets aussi terrifiants que morbides. Artistes fous ou maudits, peintures hantées, crimes sanguinolents… Pour célébrer Halloween, Numéro vous fait découvrir onze œuvres aux légendes cauchemardesques.

Par Camille Bois-Martin.

Publié le 31 octobre 2025. Modifié le 3 novembre 2025.

La guerre entre les vivants et les morts de Pieter Brueghel l’Ancien

Au Moyen-Âge, la représentation du Jugement Dernier devient pour de nombreux artistes l’occasion de représenter des scènes aussi morbides que terrifiantes – afin de terrifier les fidèles et de les inciter à respecter les vertus chrétiennes. Et il faut dire que, face à une œuvre telle que Le triomphe de la mort de Pieter Brueghel l’Ancien (1525-1569), la mise en garde semble en effet plus efficace que quelques sermons prononcés pendant une messe.

Réalisée en 1562, la peinture nous plonge dans une vision post-apocalyptique dont chaque détail nous enfonce toujours un peu plus dans l’horreur. Dans ce chaos se dessine une guerre entre les vivants et les morts : encerclés d’une armée de squelettes, les humains prennent la fuite vers la seule issue possible, un large coffre orné d’une croix… sans savoir qu’une horde de démons les y attend, prêts à les enfourcher avec leur faux.

Peu importe son statut social, chacun succombe à la menace de la Mort, sans distinction de classe. Ainsi un roi, étendu en bas à gauche du tableau, se fait-il dépouiller de son or, un squelette agitant près de sa tête un sablier. Tandis qu’un peu plus loin sur la droite, un festin vient d’être interrompu par ces envoyés des Enfers qui ont laissé un drôle de mets sur la table : un crâne servi sur un plateau en argent. Sans mentionner les nombreux corps égorgés, noyés, fauchés ou brûlés qui gisent ci et là de la toile… Brueghel l’Ancien dépeint une guerre sans merci, dont le titre nous indique le funeste gagnant.

Mythe ou pratique : les représentations sordides de lithotomie

Au Moyen Âge et au début de l’époque moderne, les maladies mentales sont appréhendées par le prisme de la religion. Les “fous” sont assujettis à de nombreuses tortures et expérimentations scientifiques pour tenter de comprendre les ressorts de leur mal-être. À la fin de l’époque médiévale, une croyance naît parmi les cercles érudits : une pierre de folie, nichée dans le crâne, serait responsable de ces maux…

Une simple opération, dite lithotomie, permettrait ainsi de la retirer et de les guérir. Si on ne sait vraiment si cette pratique reste un mythe ou un véritable acte chirurgical, cette théorie nourrit l’imaginaire de nombreux artistes du 16e siècle, de Jérome Bosch à Pieter van der Heyden en passant par Jan Sanders van Hemessen. Peintre flamand associé au courant maniériste, ce dernier s’intéresse autant aux sujets religieux qu’aux scènes du quotidien, que son pinceau franc et réaliste saisit avec acuité.

À l’image de ce tableau troublant, au centre duquel un homme se présente crâne ouvert, les yeux rivés vers ceux du spectateur. Une figure masculine aux lèvres étrangement tordues par son sourire en extrait une pierre, tandis que diverses personnes s’affairent à assister le pseudo-médecin.

Un personnage secondaire, bras tendus vers le ciel et yeux révulsés, semble prier pour le rétablissement du “fou”… Le malheureux se tord de douleur, arqué sur sa chaise, tandis que son front est découpé par le praticien qui retire donc un morceau de pierre, dont les détails dessinés par Hemessen s’apparentent aux nerfs d’un petit cerveau, poussant l’atrocité (et l’ironie) de la scène à son paroxysme.

La curieuse histoire d’Antonietta Gonzalez

Ce portrait a de quoi hérisser les poils : peint en 1552 par Lavinia Fontana (1552-1614), il représente une certaine Antonietta Gonzalez, enfant de la cour de France atteinte d’hypertrichose, affection responsable d’une augmentation de la pilosité généralisée ou localisée. Encore inconnue au 16e siècle, cette maladie attire toutes les curiosités des cours européennes qui ont fait du père de cette petite fille, Pedro Gonzales, une véritable bête de foire.

Né en 1535 aux Canaries, ce dernier a été vendu au prix fort par sa famille à l’âge de dix ans à des nobles espagnols, fascinés par son apparence poilue semblable à celle d’un animal. Il est alors transporté dans une cage et offert au roi de France, qui l’enferme dans un donjon pour le faire ausculter par tous les scientifiques de l’époque, concluant à une étrange maladie.

Une maladie inconnue

Prise de compassion, Catherine de Médicis lui prodigue la même éducation que ses fils et l’offre quelques années plus tard en mariage à une jeune courtisane, Catherine Raffelin (qui le découvre le jour de leur fiançailles), avec laquelle il aura sept enfants, dont quatre seront atteints par la même maladie, à l’image de sa fille Antonietta Gonzalez.

Mais, à la mort de la reine de France en 1589, la famille plonge en disgrâce et s’exile en Italie, sous la tutelle du duc Ranuce de Farnèse, qui les sépare en les donnant à des ducs et duchesses italiens qui en font, à nouveau, des objets de curiosité. Offerte à Isabella Pallavicina, la jeune Antonietta est alors scrutée par de nombreux courtisans, dont la peintre Lavinia Fontana, qui livre ce délicat portrait à la postérité. Et, si leur vie a été plus ou moins documentée, les circonstances et la date de la mort des membres de cette étrange famille restent encore aujourd’hui un mystère…

La Décollation de saint Jean-Baptiste, l’aveu de meurtre du Caravage ?

Sur les pavés d’une ville italienne, un corps gît, son cou fraîchement tranché par un coup d’épée. La scène, sombre, semble s’être déroulée de nuit, tandis qu’un savant jeu de clair obscur met en lumière le meurtre. Un filet de sang gicle sous la dépouille et happe notre regard, faisant écho au drap rouge vif jonché sur les hanches du malheureux.

Peinte par Le Caravage en 1607, la toile représente – à priori – un épisode célèbre du Nouveau Testament : la décollation de saint Jean-Baptiste, source iconographique inépuisable pour les artistes de l’époque moderne, qui s’avèrent alors nombreux à la peindre. Mais ici, un doute plane : les détails sanglants et l’absence de repentir ou d’élévation spirituelle font du tableau une simple (et terrifiante) représentation d’une scène de meurtre. À la fenêtre, des curieux observent le supplicié, tandis qu’un groupe l’entoure. Une femme tient entre ses mains une large vasque dorée… s’apprête-t-elle à effacer les traces du crime, ou à ramasser la tête tranchée ?

Des suppositions morbides, alimentées notamment par la folle trajectoire du peintre italien qui, à l’époque de la réalisation de cette peinture, est lui-même accusé de meurtre. Condamné à mort par le pape après avoir blessé mortellement un homme dans les rues de Rome suite à un affrontement, Le Caravage s’exile alors à Naples, où il réalise une série tableaux marqués par des visions morbides et ensanglantées. À l’image de celui-ci, qu’il signe de son nom en rouge dans la marre de sang jaillissant de la dépouille. Aveu de sa culpabilité ou simple représentation de l’iconographie chrétienne, la peinture semble en tout cas hantée par l’histoire d’un peintre meurtrier…

Le supplice de Marsyas par José de Ribera

Au cœur de ce tableau (exposé à partir du 5 novembre prochain au Petit Palais), se déploie l’un des épisodes les plus violents de la mythologie : l’issue de l’affrontement entre Apollon et Marsyas. Peinte par José de Ribera, la toile immerge son spectateur dans une vision d’horreur, le confrontant au visage tordu de douleur du personnage étendu au premier plan, dont la couleur terne de la peau rappelle celle des figures ramassées au second plan, derrière l’arbre, se bouchant les oreilles et détournant le regard de la scène.

Un supplicié qui n’est autre que Marsyas, mortel aux pieds de chèvre qui, rempli d’orgueil, défia Apollon dans un concours de musique. Persuadé de ses talents de musiciens et complimenté par son public, celui-ci décide de se mesurer au dieu de la musique et des arts… et perd inéluctablement. En guise de châtiment, Apollon choisit de l’écorcher vif devant ses pairs, malgré les supplications et les repentirs du satyre.

C’est sur cette condamnation d’une extrême violence que le peintre italien décide ici de se concentrer, dépeignant toute la douleur de Marsyas, de son expression faciale déchirée par un hurlement aux contractions de ses muscles. Au dessus, le dieu apparaît apaisé et léger, malgré les supplices qu’il lui inflige. À la fin de cet épisode, la dépouille du satyre finit clouée à un pin, représenté dans cette peinture par un tronc, dont les écorces semblent se fondre avec sa peau écorchée…

Sorcières et rites maléfiques au 17e siècle

Apparu au 12e siècle, le mot “sorcière” désigne une personne “jeteuse de sorts” (du latin sortiarius) et prend, au 14e siècle, une connotation négative, utilisé pour désigner une femme maléfique qui aurait signé un pacte avec le Diable. Figure mythique et mystérieuse, la sorcière alimente, encore aujourd’hui, de nombreux fantasmes : le musée de Pont-Aven présente actuellement une exposition consacrée à ce personnage, auquel le Château des ducs de Bretagne dédiera également un accrochage temporaire à partir de février 2026.

Au sein de cette seconde institution, on découvrira notamment une toile peu connue, mais terriblement saisissante. Signée David Ryckaert III, celle-ci dévoile une scène plongée dans l’obscurité, où des créatures squelettiques thérianthropes s’adonnent à une ronde avec un personnage à priori humain. Cette peinture s’inscrit dans une période de troubles religieux en Europe – entre le 15e et le 17e siècle, on estime à plusieurs dizaines de milliers les accusations de sorcelleries et d’exécution. De nombreux artistes, en quête de rédemption ou de sujets macabres, s’emparent alors de cette thématique.

L’une des scènes les plus représentées est le sabbat, un terme utilisé péjorativement à cette époque pour désigner une assemblée nocturne de sorciers et de sorcières invoquant le Diable au gré de danses et d’accouplements monstrueux. Un sujet dont que le peintre David Ryckaert III s’approprie donc, pourtant plus habitué à dépeindre des scènes de genre… Parmi des animaux hybrides et décharnés, mi-chiens, mi-oiseaux au bec pointu, il intègre une sorcière dotée de pattes de chèvres en train de danser dans une ronde. Tout autour, des monstres surprenants ponctuent cette composition cauchemardesque, d’un reptile crachant des lézards dessinés au premier plan, à un personnage diabolique caché derrière un rocher sur la droite.

Le terrible lynchage des frères De Witt

Semblables au célèbre Bœuf écorché peint par Rembrandt une dizaine d’années plus tôt (1655), les corps éventrés des Cadavres des frères de Witt dépeints par le Néerlandais Jan de Baen (1633-1702) au début des années 1670 est une merveille d’horreur – tout autant que l’histoire qui se cache derrière.

À cette période, les Pays-Bas traversent une crise politique sans précédent : alors que le prince Guillaume d’Orange est seulement âgé de trois ans à la mort de son père en 1650, Cornelis de Witt, gouverneur des Provinces-Unies, prend pendant près de vingt ans les rênes du pouvoir, soutenu par son frère Johan. Mais, en 1672, la France et l’Angleterre envahissent le pays : le futur roi Guillaume III a atteint sa majorité et revendique son titre, Cornelis s’y opposant farouchement. Accusé de conspiration, ce dernier est emprisonné et, alors que son frère Johan lui rend visite, une foule enragée les arrache de prison et s’adonne à un lynchage sans précédent.

Tenus pour responsables des malheurs qui ont touché les Pays-Bas cette année-là, les de Witt sont traînés au sol, avant d’être dénudés et pendus par les pieds, puis sauvagement poignardés et éventrés… Sous le pinceau de Jan de Baen, toute l’horreur de la scène se ressent encore aujourd’hui, le sang de leurs plaies dégoulinant jusque sur leur tête et leurs mains, totalement ensanglantées. En bas à droite de la toile, un passant effrayé tend sa torche pour découvrir la scène, jetant la lumière sur les effroyables cadavres des frères de Witt.

La vision sanguinolente des mythes grecs de Francisco de Goya

S’il s’agit probablement de l’une des œuvres les plus terrifiantes de l’histoire de l’art, le thème de cette peinture de Francisco de Goya puise dans un mythe grec aux détails bien moins monstrueux. Effrayé par une prophétie selon laquelle ses enfants le détrôneraient, Cronos (Saturne dans la mythologie romaine) est pris d’une folie meurtrière et décide d’engloutir sa descendance sauf un, qui lui échappe : Zeus.

Ce dernier sauvera par la suite ses frères et sœurs, recrachés par leur père. Or, ici, le tableau du peintre espagnol ne permet pas cette fin, représentant Cronos en train d’arracher le bras de l’un de ses fils, après avoir dévoré sa tête et un autre membre de son corps. Recouvert de sang, le corps inerte de sa victime est pressé entre ses mains puissantes, qui ne semblent ainsi lui laisser aucune opportunité de s’échapper.

Autre détail frissonnant : Goya n’a pas réalisé cette toile dans le cadre d’une commande mais bien pour lui-même. Il souhaitait en effet accrocher cette peinture de Saturne dévorant l’un de ses fils dans sa propre maison – plus exactement dans sa salle à manger. De quoi se demander ce que la toile pouvait bien inspirer comme festin à ses invités… Appétissant, non ?

Les démons qui hantent les œuvres de William Blake

Poète et dessinateur prolifique, William Blake (1757-1827) s’est construit sa propre mythologie. Fasciné par le mystique, l’artiste britannique doit ses représentations fascinantes à ses nombreuses visions surnaturelles, qui lui inspirent autant de monstres empruntant à la fois à des épisodes mythologiques et bibliques.

Si son œuvre effraye ses contemporains, les peintres romantiques qui lui succèdent seront quant à eux captivés par ses dessins à l’encre et à l’aquarelle, à l’image de sa série de quatre œuvres sur Le grand dragon rouge, réalisée entre 1803 et 1810 et destinée à illustrer des livres de la Bible. Mélange entre la fantaisie de l’artiste et les descriptions de la Bête de l’Apocalypse par Saint Jean, le monstre de William Blake déploie ses ailes menaçantes et son corps musculeux au dessus d’une femme effrayée, allongée à des pieds.

Représenté de dos, cet étrange dragon laisse à l’imagination de chacun le loisir d’inventer son visage à partir de ses cornes, de ses ailes et de sa queue, associées à des jambes humaines. Tout au long de sa vie, l’artiste britannique continuera de dépeindre de nombreux monstres sortis de son imagination, probablement inspirés par ses hallucinations…

La fascination de Théodore Géricault pour les cadavres

Si Théodore Géricault (1791-1824) effraya ses contemporains par sa représentation terrible du drame du Radeau de la méduse (1818-1819), les nombreuses études que l’artiste réalise en amont de sa réalisation sont encore plus épouvantables tant elles ne laissent que peu de place à l’imagination. Pour dépeindre les horreurs du tragique naufrage de la frégate de la Méduse au large de Mauritanie en 1816, l’artiste français arpente, à cette période, les morgues afin d’y étudier en détail les cadavres qui y sont conservés.

Putréfaction, peau bleue et déchiquetée, globes oculaires jaunis… Rien n’échappe au pinceau de Géricault, qui capture chaque détail putride sur lesquels se pose son regard aiguisé. La rumeur voudrait même que ce dernier ait possédé plusieurs corps dans son propre atelier, afin de pouvoir les observer en toute intimité… En ressortent des peintures pour le moins répugnantes, à l’image de ses Têtes découpées, peintes en 1818.

Victimes d’une condamnation à mort par guillotine, ces deux malheureux trônent sur un drap ensanglanté, représentées par l’artiste dans un cadre serré offrant à nos yeux moult détails – un cou à la chair ciselée, une bouche entrouverte, un regard figé par la douleur… Théodore Géricault n’omet rien, et représente également dans une autre toile intitulée Morceaux anatomiques ce qui semble composer le reste du corps de ces cadavres, dans un amas de jambes et de bras coupés et empilés les uns sur les autres, dont les nerfs et les os sont laissés apparents.

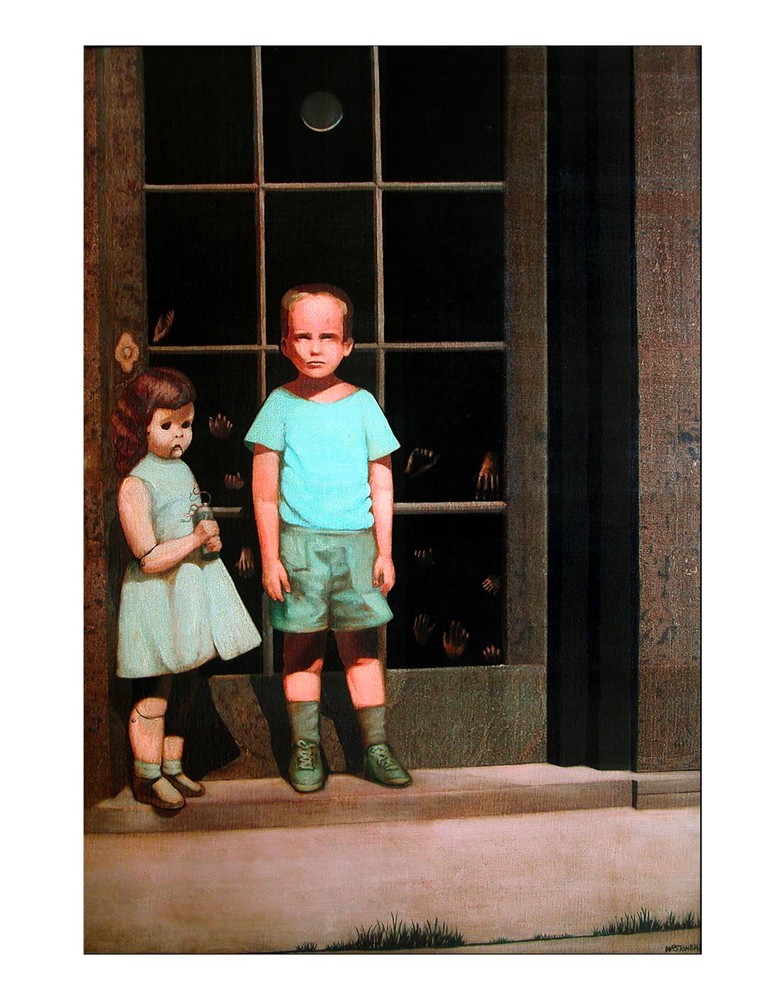

Morts subites et hallucinations : le tableau hanté de Bill Stoneham

Réalisé en 1972 par le peintre américain Bill Stoneham (né en 1947), ce tableau intitulé The Hands Resist Him fait froid dans le dos. Devant une porte-fenêtre, deux enfants nous font face : un petit garçon au regard perdu dans le vide, à côté duquel une étrange fillette, sans yeux et semblable à une poupée, se tient, une bombe entre les doigts. Derrière eux, d’étranges paires de main grattent la vitre, noyées dans une terrifiante obscurité.

Mais l’histoire de ce tableau est encore plus énigmatique : trois hommes liés de près ou de loin au tableau décèdent à quelques années d’intervalle, parmi lesquels l’acteur John Marley, premier propriétaire de l’œuvre, suivi par un critique d’art auteur d’un texte sur celle-ci, puis par le galeriste qui l’avait exposée pour la première fois. Après quelques décennies dans l’oubli, la toile refait surface après avoir effrayé son nouveau couple de propriétaire dont la petite fille de quatre ans se plaint d’avoir aperçu le petit garçon dans sa chambre à plusieurs reprises.

Ces derniers décident alors de la mettre en vente sur la plateforme en ligne Ebay au début des années 2000. Mais de nombreux internautes se plaignent d’entendre des voix et de subir de nombreuses hallucinations à la vue du tableau sur le site… L’œuvre est finalement achetée par un galeriste du Michigan, qui le conserve encore aujourd’hui à l’abri des regards.