17

17

Quels sont les nouveaux talents de la peinture exposés en galerie ?

Diane Dal-Pra à la galerie Derouillon, Simon Martin à la galerie Jousse Entreprise, Pol Taburet à la galerie Balice Hertling… S’il fut un temps où la peinture figurative semblait passée de mode en France, elle semble depuis quelques années déjà revenir de plus belle, ressuscitée par les pratiques de jeunes artistes dont les pratiques assument aussi bien l’héritage pictural qu’elles parviennent à le subvertir. Focus sur cinq talents prometteurs ou déjà confirmés – comme la peintre belge Farah Atassi – de la peinture, actuellement exposés par des galeries parisiennes.

Par Matthieu Jacquet.

1. Diane Dal-Pra à la galerie Derouillon

1. Les mystérieux corps de Diane Dal-Pra à la galerie Derouillon

Alors que le musée de l’Orangerie vient d’ouvrir les portes d’une magistrale rétrospective consacrée à Giorgio de Chirico, il suffit d’aller dans le nord du Marais pour constater la prégnance de son héritage dans la peinture contemporaine. À la galerie Derouillon, les dernières toiles de la Française Diane Dal-Pra semblent prolonger dans les années 2010 cette atmosphère surréaliste et mystérieuse que le peintre italien installait déjà dans ses tableaux il y a près d’un siècle, à fort d’objets, mannequins et bustes désincarnés. Dans ses compositions silencieuses aux tonalités douces, la jeune femme joint à son tour des silhouettes humaines à leur environnement familier : les corps charnus investissent la surface presque entière de la toile, leur chair est bleu pétrole, leurs visages sont masqués, couverts de voiles ou plongés dans leurs coudes tandis que les draps, couettes, nappes et châles dotent leurs postures d’une élégante indolence. Assis ou accroupis, les modèles s’y font tantôt les pieds d’une table, tantôt les supports des boules ou bouquets de fleurs qu’ils maintiennent en équilibre, confondant corps et décor dans des œuvres au female gaze saillant. Car si Diane Dal-Pra s’est déjà illustrée comme designer et directrice artistique, son œuvre pictural augmente incontestablement son travail d’une irrémédiable mélancolie, autant que d’une étrangeté sereine où les objets inanimés semblent enfin paisiblement retrouver leur âme.

Diane Dal-Pra, “Acqua in bocca”, jusqu’au 26 septembre à la galerie Derouillon, Paris 3e.

2. Les compositions post-cubistes de Farah Atassi à la galerie Almine Rech

S’il fallait décrire Farah Atassi en un don, ce serait celui de géométriser le monde en couleurs pastels. Depuis une quinzaine d’années déjà, les motifs abstraits qui parsèment ses décors, des rayures verticales et horizontales aux damiers en passant par les triangles, semblent se prolonger de toile en toile et rejoindre les lignes des accessoires qu’elle représente, souvent empruntés au monde du cirque et du théâtre. Quilles et cerceaux, cartes à jouer, dominos, ballerines et patins à glace mais aussi instruments de musique – tambours, banjos, trompette et hautbois – peuplent ainsi ses compositions bidimensionnelles dont l’esthétique n’est pas sans rappeler celle du mouvement Memphis. Lorsque l’artiste belge y introduisait récemment des figures féminines, ce n’était que pour mieux les convertir à ces espaces quasi mathématiques, transposant leurs corps en formes anguleuses où résonne l’histoire de la peinture cubiste. Mais lorsque l’on s’approche de ses œuvres, ce n’est que pour mieux découvrir ses effets de texture, obtenus par l’addition de la peinture à l’huile, du glycero et de l’adhésif, qui les distinguent de créations exclusivement numériques auxquelles elles pourraient à première vue aisément être réduites. Comme elle le résume très justement elle-même, Farah Atassi parvient ainsi à réaliser “des peintures figuratives qui représentent l’abstraction”.

Farah Atassi, “Paintings”, jusqu’au 3 octobre à la galerie Almine Rech, Paris 3e.

3. Les méandres de l’inconscient par Margaux Valengin à la galerie Pact

Aux murs de la galerie Pact, le regard se pose immédiatement sur une image intrigante : un ventre s’ouvre comme les pétales d’une fleur et dévoile un corps féminin bleuté, assis parmi les viscères. Dans la toile voisine, le regard d’une panthère se mêle à des yeux flottants sans orbites tandis que la silhouette d’une femme, là aussi, apparaît à ses côtés. Rien ne semble relier ces éléments disparates qui, dans les peintures de Margaux Valengin, sont pourtant rassemblés par un surréalisme patent. Comme les nervures et tissus musculaires qu’elle dessine sur certaines toiles, la jeune femme aime à recoudre les fragments épars d’un inconscient auquel elle seule à accès. Habités à la fois par le rationalisme ses lectures psychanalytiques et le mysticisme de ses inspirations ésotériques, ses récits placent en leur cœur la femme, le corps et leurs représentations, tantôt en les assemblant, tantôt en les dissociant. De la tête d’un cheval à la silhouette d’un lévrier, ses figures pourraient donc bien incarner les forces pulsionnelles réveillées dans des rêves énigmatiques dont, en assemblant des collages qu’elle reproduit ensuite en peinture, l’artiste tente de percer les impalpables mystères.

Margaux Valengin, “Sang Tu Erres”, jusqu’au 3 octobre à la galerie Pact, Paris 3e.

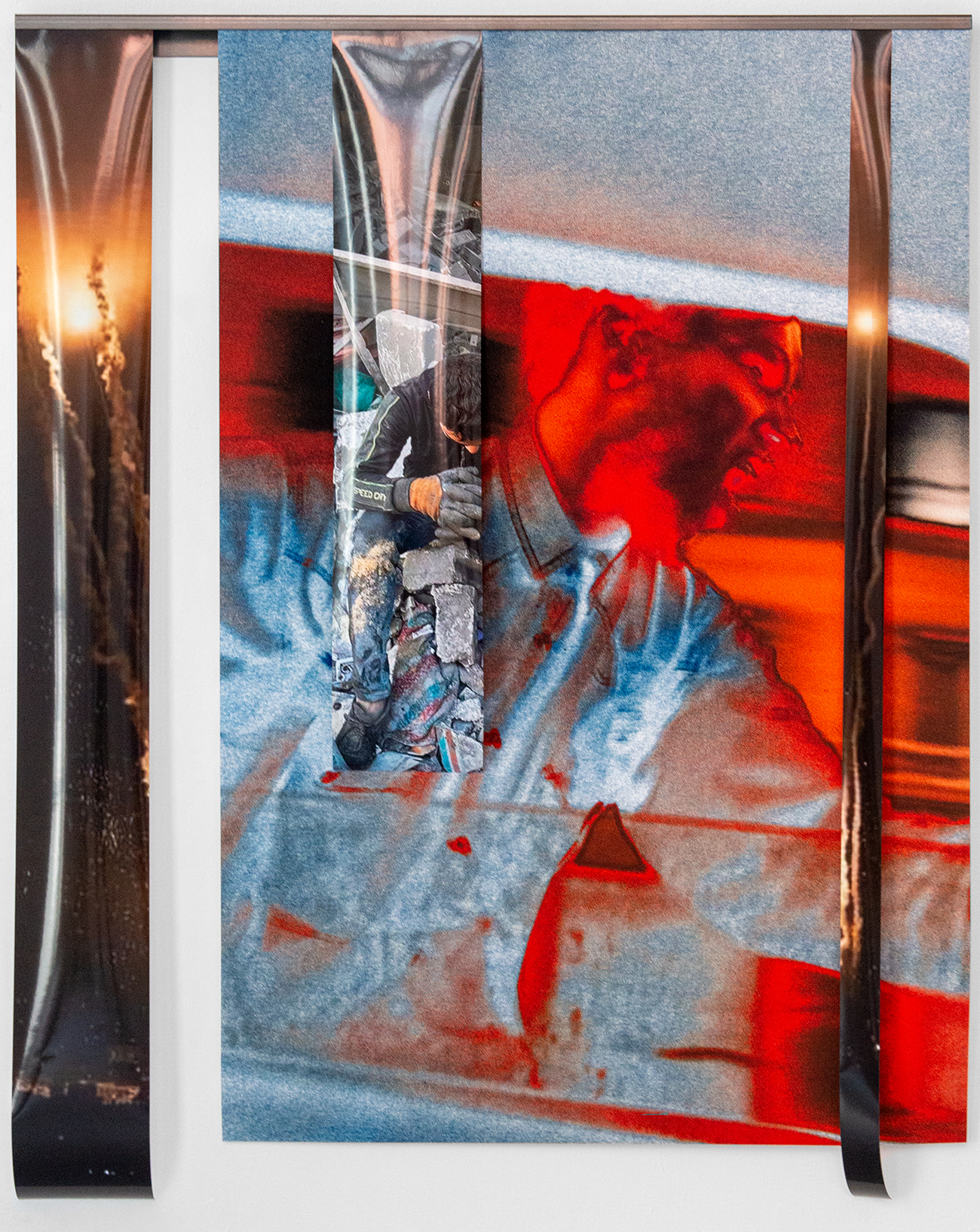

4. Les tendres cauchemars de Pol Taburet à la galerie Balice Hertling

En 1944, Francis Bacon peignait son fameux triptyque Trois figures au pied de la crucifixion, une interprétation effrayante des déesses vengeresses de la mythologie grecque nommées Érinyes. Isolés dans des espaces dépouillés, ces corps difformes et sans visages se défigurent pour laisser échapper des cris silencieux. Bien que le spectre de ces célèbres furies s’y lise en filigrane, les figures qui peuplent les sombres peintures de Pol Taburet sont tout autres : revêtues d’une chair tantôt gris chromé tantôt pourpre et violacée, elles semblent irradier les toiles d’une aura magique que leur lumière et leurs couleurs rendent étrangement rassurante. Car derrière leurs silhouettes hybrides, leur corne saillante, leurs membres amputés ou leurs têtes siamoises, on perçoit avec étonnement la fascination et l’émotion ressenties par ce jeune peintre de seulement 23 ans, alors qu’il s’inspire d’une femme chère à son cœur : sa mère. C’est elle qui, sur des fonds noirs ou jaunes perçants peints à l’acrylique, prend le plus souvent forme dans ses toiles, dotée de paires d’yeux rouges ou blancs scintillant dans la nuit, de colliers et boucles d’oreille dont l’éclat est retranscrit à merveille par l’aérographe. Déjouant les codes du monstrueux, ces récentes œuvres se font donc la célébration faussement cauchemardesque d’une relation fusionnelle entre une femme et son fils, lui-même représenté de dos sur l’une des toiles. Des éclairs colorés zèbrent ces décors nocturnes, signant discrètement la puissance électrique de cette tendre intimité.

Pol Taburet, “Opera I”, jusqu’au 17 octobre à la galerie Balice Hertling, Paris 20e.

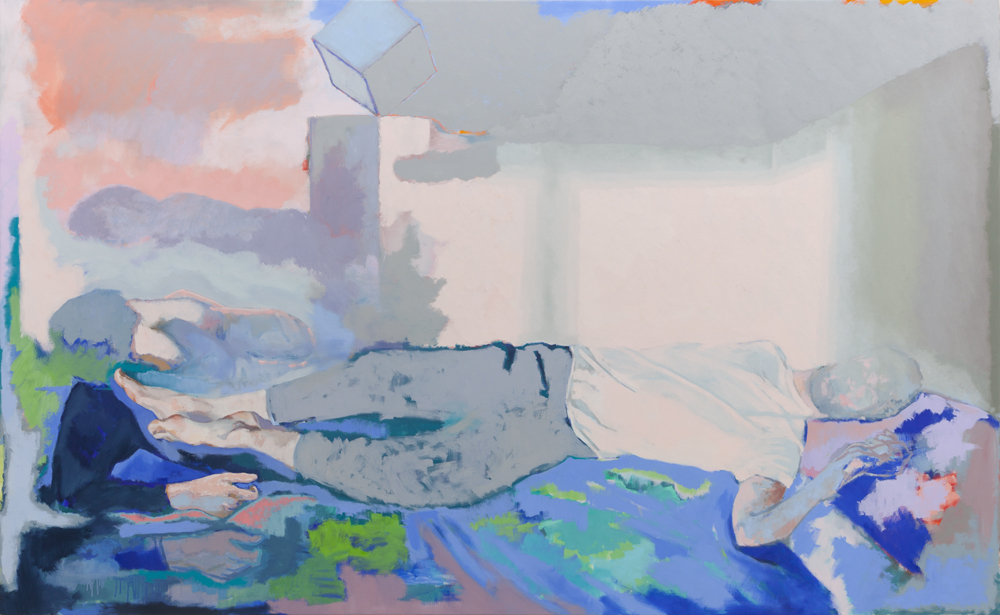

5. La langueur éthérée de Simon Martin à la galerie Jousse Entreprise

Si la nuit se fait le théâtre des peintures de Pol Taburet, Simon Martin lui préfère volontiers la clarté du jour. Et plus précisément les mi-journées d’un été caniculaire, ces moments où le soleil est au zénith tandis que le silence et le calme règnent dans les intérieurs étouffés par une chaleur moite. Alanguis, les corps masculins à demi nus ou légèrement habillés que représente ce jeune peintre Français incarnent ces instants suspendus par la fatigue, l’ennui ou la paresse. Dans une tension entre apparition et disparition, les modèles s’y effacent au gré des nuances de couleurs douces réparties sur la toile, des camaïeux de bleus, turquoise et vert d’eau au rose corail et jaune pâle. Pourtant, aucune violence n’accompagne cette apparente déflagration : en émane davantage un érotisme subtil s’incarnant discrètement dans l’absence. L’absence, sans doute, d’actes qui ont eu lieu au préalable ou auront lieu par la suite. Mais aussi l’absence de fragments de corps, de visages et de membres saturés par les taches de couleur, pendant que les arrière-plans dépouillés nimbent les toiles de leur cocon réconfortant.