19

19

Pourquoi faut-il voir l’exposition d’Etel Adnan à la galerie Lévy Gorvy ?

Poète, peintre, mais aussi philosophe, l’artiste libano-américaine Etel Adnan pose depuis des décennies un regard éclairé sur le monde aussi bien dans ses écrits que dans ses toiles aux portes de l’abstraction. Âgée aujourd’hui de 95 ans, elle présente jusqu’au 20 mars, dans l’espace parisien de la galerie Lévy Gorvy, une exposition jubilatoire d’œuvres d’artistes de son choix, de Simone Fattal à Ettore Spalletti en passant par Joan Mitchell et Ugo Rondinone, réunies autour d’une même quête esthétique : l’expression de l’horizon et de l’infini.

Par Matthieu Jacquet.

“Quand il n’y a pas trop de choses, vous observez encore plus le peu qu’il y a.” Comme une implacable devise, cette phrase prononcée par Etel Adnan il y a quelques années résonne dans notre esprit alors que nous passons le seuil de l’exposition présentée par l’artiste américano-libanaise à la galerie Lévy Gorvy. Une impression de tempérance, aux limites du dépouillement, saisit immédiatement le visiteur, comme pour l’aider à se concentrer sur l’essentiel. Sur notre gauche, un socle cubique blanc accueille de petites porcelaines blanchâtres dont les lignes ondulatoires évoquent le gonflement des nuages et de l’écume jusqu’à la surface opaque d’un mur de glace. À cette froideur humide répondent immédiatement trois grandes toiles verticales, sur notre droite, dont les camaïeux ardents d’oranges et de bruns nous plongent dans la chaleur sèche d’un brasier, avant que l’on n’y discerne les traits doux des visages de femmes assoupies, éclairées par la lumière rougeoyante d’un soleil crépusculaire. Nous voilà emportés malgré nous dans un voyage entre les éléments, guidés par une seule et même ligne droite, plane et intacte : celle de l’horizon, où se rejoignent le ciel et la terre et où se dessine l’infini.

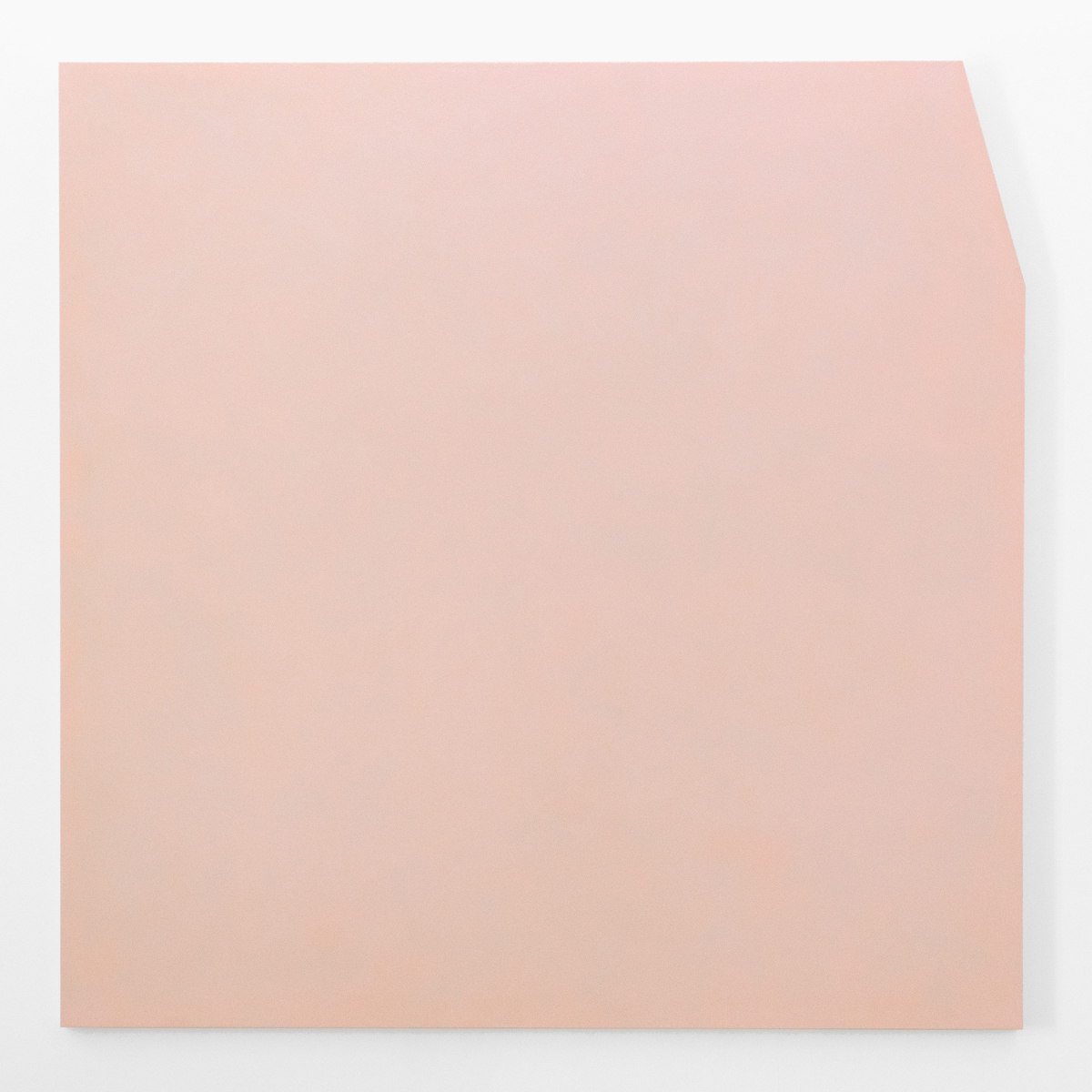

Ici, tout part d’un poème, dont l’auteure n’est autre qu’Etel Adnan elle-même. Reconnue (trop) tardivement pour sa peinture autant que pour ses textes littéraires et philosophiques, cette grande figure artistique, aujourd’hui âgée de 95 ans, y a couché sur le papier son regard éclairé sur cette dernière année : en quelques lignes, elle se remémore le jour où, jeune fille, elle s’est émerveillée, du haut de la corniche de Beyrouth, devant cette sublime vision de l’horizon au large de la Méditerranée – et comment cette vision, ancrée à jamais dans sa mémoire, l’a accompagnée toute sa vie, jusqu’à ces jours de crise que nous traversons actuellement. Emplie d’espoir et de vie, cette vision lui a inspiré ses puissantes paroles, mais aussi le regroupement de peintures et sculptures de différents plasticiens, qui, tous, traduisent cette exaltation si particulière, provoquée par la perception d’un infini où tout pourrait soudainement devenir possible. Dans l’espace parisien de la galerie Lévy Gorvy, l’artiste-commissaire compose ainsi un ensemble rythmé par les formes et les couleurs d’un imaginaire ineffable, que les divers interprètes ne parviennent à illustrer qu’en avoisinant l’abstraction. Celle qui déclarait déjà, en 1996, ne pas avoir “éprouvé le besoin de [se] servir des mots, mais plutôt des couleurs et des lignes” a notamment retrouvé ces lignes dans celles qui séparent les rectangles gris dessinés par l’Américaine Agnes Martin sur un petit carré blanc, celles qui strient une large plaque lisse en Plexiglas d’Ugo Rondinone, celle qui sépare les deux teintes de bleu d’une toile azurée de Paulo Monteiro, ou encore celle qui grignote soigneusement l’angle d’un monochrome rose saumon d’Ettore Spalletti, peintre italien disparu il y a un an et demi dont l’aplat coloré était devenu l’antienne.

Par cette poursuite acharnée de la ligne au fil des œuvres, l’exposition “Horizons” revient indubitablement à l’essence de la forme. Mais également à celle de la couleur : cheffe d’orchestre d’une symphonie visuelle dont les neuf artistes deviennent les musiciens, Etel Adnan s’y amuse des reliefs, des harmonies et des dissonances, des éclaircies et des ténèbres. Derrière les oranges des peintures de Christine Safa émergent des vagues d’un bleu profond. Parmi le gris clair uniforme de l’immense plaque striée d’Ugo Rondinone, une bande bleue s’impose comme l’intruse nécessaire. En bas du jaune poussin d’une discrète peinture de Joan Mitchell, le vert et le rouge s’entremêlent comme dans un parterre de fleurs. La peintre américaine Nancy Haynes, elle, préfère à l’instar d’un Pierre Soulages réveiller la lumière dans l’obscurité, brossant sur quatre toiles aux formats identiques des verts, bleus et pourpres étouffés par le noir, qui ne libère plus de ces teintes que l’éclat timide de leurs reflets. Chez Simone Fattal, fidèle compagne d’Etel Adnan depuis bientôt quarante ans, cette impureté volontaire transparaît au contraire dans les tonalités lumineuses de ses sculptures en céramique et porcelaine aux formes organiques : si la série exposée à l’entrée décline plusieurs teintes pastel sur un blanc laiteux, les deux œuvres exposées au fond de la galerie font quant à elles la part belle aux contrastes entre ocre et bleu pétrole – entre le chaud et le froid.

Alignées sur un seul mur au cœur de la galerie, offertes à la lumière hivernale qui traverse la verrière et éclairées par des spots individuels, les cinq toiles d’Etel Adnan apparaissent en majesté. Sur un même petit format horizontal, elles déclinent autant de visions de l’horizon, comme un inlassable exercice de style. Dans deux d’entre elles, le soleil apparaît rond et les couleurs segmentées, tandis que dans les trois autres, la lumière est éclatée par des coups de peinture jaunes, oranges, rouges ou verts qui provoquent le mélange. Toutes, pourtant, traduisent la même fragmentation du paysage, par les formes, et son abstraction, par les taches de couleur, manifestant l’héritage d’un Paul Klee, grande source d’inspiration de la peintre, mais aussi d’un Mark Rothko, d’un Nicolas de Staël ou encore d’un Serge Poliakoff. Découpés comme des puzzles, ces poèmes picturaux – ou peintures poétiques ? – trouvent un écho immédiat dans la sculpture d’Ugo Rondinone qui leur fait face : cinq pierres peintes s’y superposent, érigées vers le ciel tel un totem en hommage à la couleur et, surtout, à la vie. Gare toutefois à ne pas encombrer ces œuvres de suffocantes interprétations : dans une époque excessivement bavarde où la création repose trop souvent sur son explicitation, l’exposition d’Etel Adnan offre aux vides autant d’importance qu’aux pleins, parlant avant tout de ce qui ne se dit pas… ou plus. Dans un silence essentiel à l’exercice ardu, mais jubilatoire, de sa contemplation.