26

26

Pourquoi faut-il (re)découvrir Betty Tompkins et Marilyn Minter, les peintres qui dynamitent le male gaze ?

Cet été, le MO.CO frappe fort. Jusqu’au 5 septembre, le musée d’art contemporain de Montpellier consacre deux grands noms de la peinture figurative, pourtant rarement visibles en France : Marilyn Minter et Betty Tompkins. Chacune de leur côté, ces septuagénaires new-yorkaises ont un jour fait face à la réprobation de leur pair(e)s, voire à la censure de leurs œuvres, dont les représentations explicites du corps et de la sexualité féminines ont irrité misogynes comme féministes. Retour sur des démarches aussi clivantes que contemporaines.

Par Matthieu Jacquet.

Marilyn Minter et Betty Tompkins ne se sont rencontrées que quelques fois dans leur vie, pourtant bien des choses les rassemblent. Nées à la fin des années 40, toutes deux traversent aujourd’hui la septième décennie de leur vie, issues d’une même génération d’enfants de l’après-guerre. Américaines, toutes deux se sont un jour installées à New York en vue de s’épanouir dans une carrière artistique, et y résident encore à ce jour. Peintres figuratives, toutes deux ont exploré les représentation du corps féminin et de sa sexualité en s’écartant, sans toujours le chercher, du fameux male gaze – regard masculin surplombant et réifiant théorisé par la critique de cinéma Laura Mulvey. A la fin des années 60, toutes deux ont également fait face à un rejet de leur peinture, peinant à se tailler une place dans le monde de l’art aux Etats-Unis : alors que minimalistes et pop artistes masculins y régnaient à l’époque en grands pontes, accaparant la majeure partie de son marché et dictant ses codes stylistiques de l’époque, les féministes du milieu ont de leur côté désavoué les deux femmes, vociférant contre l’ambiguïté formelle de leurs œuvres et l’absence de message politique explicite. Depuis, Marilyn Minter et Betty Tompkins ont pourtant fait leur bonhomme de chemin, continuant à produire avant que leur pratique ne trouve à l’orée du XXIe siècle la notoriété qu’elle mérite. A Montpellier tout l’été durant, le MO.CO s’en fait l’écho en consacrant à chacune de ces artistes une exposition personnelle pour faire saillir aussi bien leurs différences que leurs points de jonction. L’occasion de replonger dans le parcours de deux peintres qui, tout en restant en dehors des clous, sont parvenues à doter leur œuvre sincère d’une résonance éminemment contemporaine, à la lumière des enjeux et débats qui agitent notre époque.

Marilyn Minter : des baigneuses aux commandes de leur propre plaisir

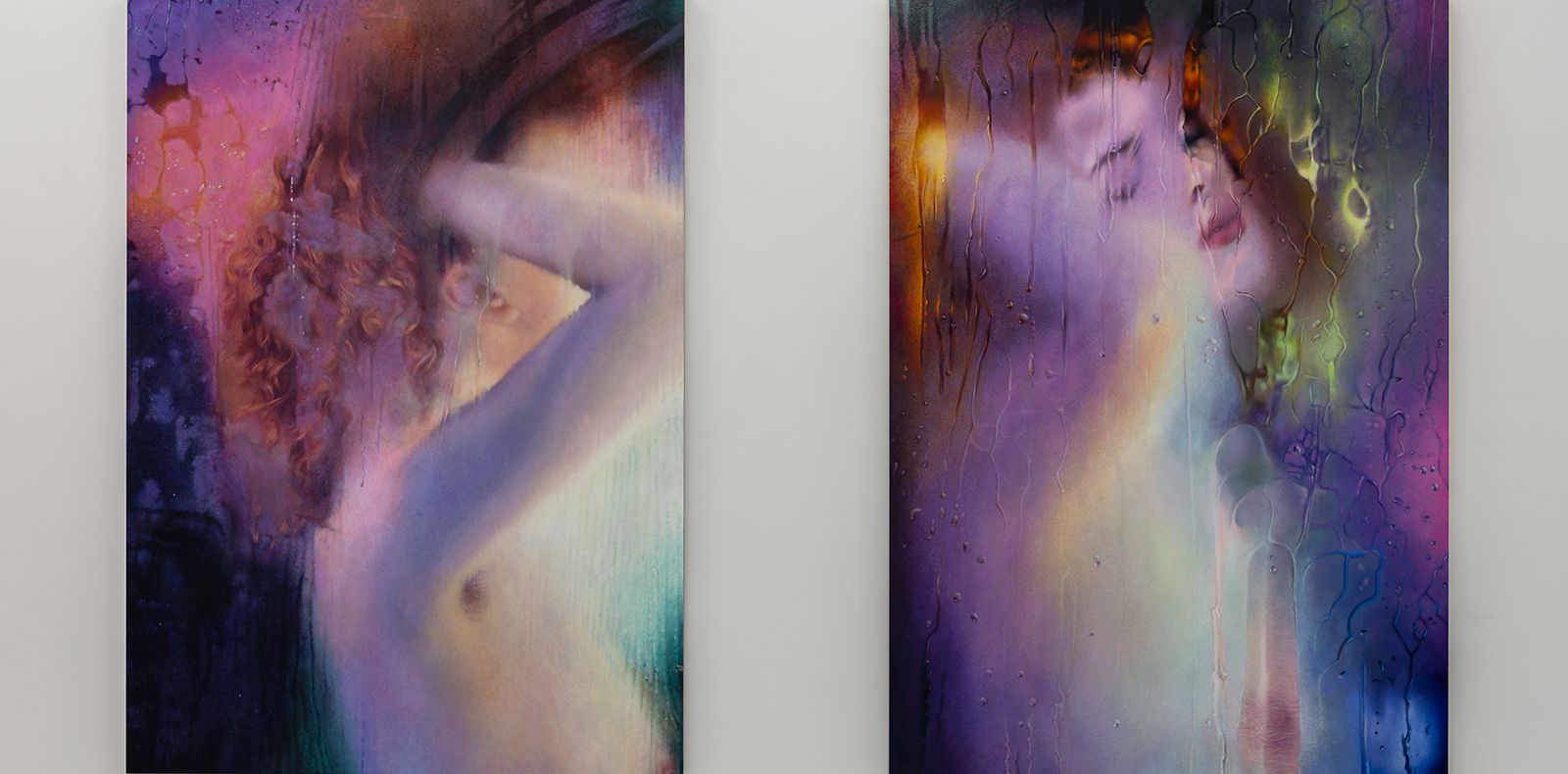

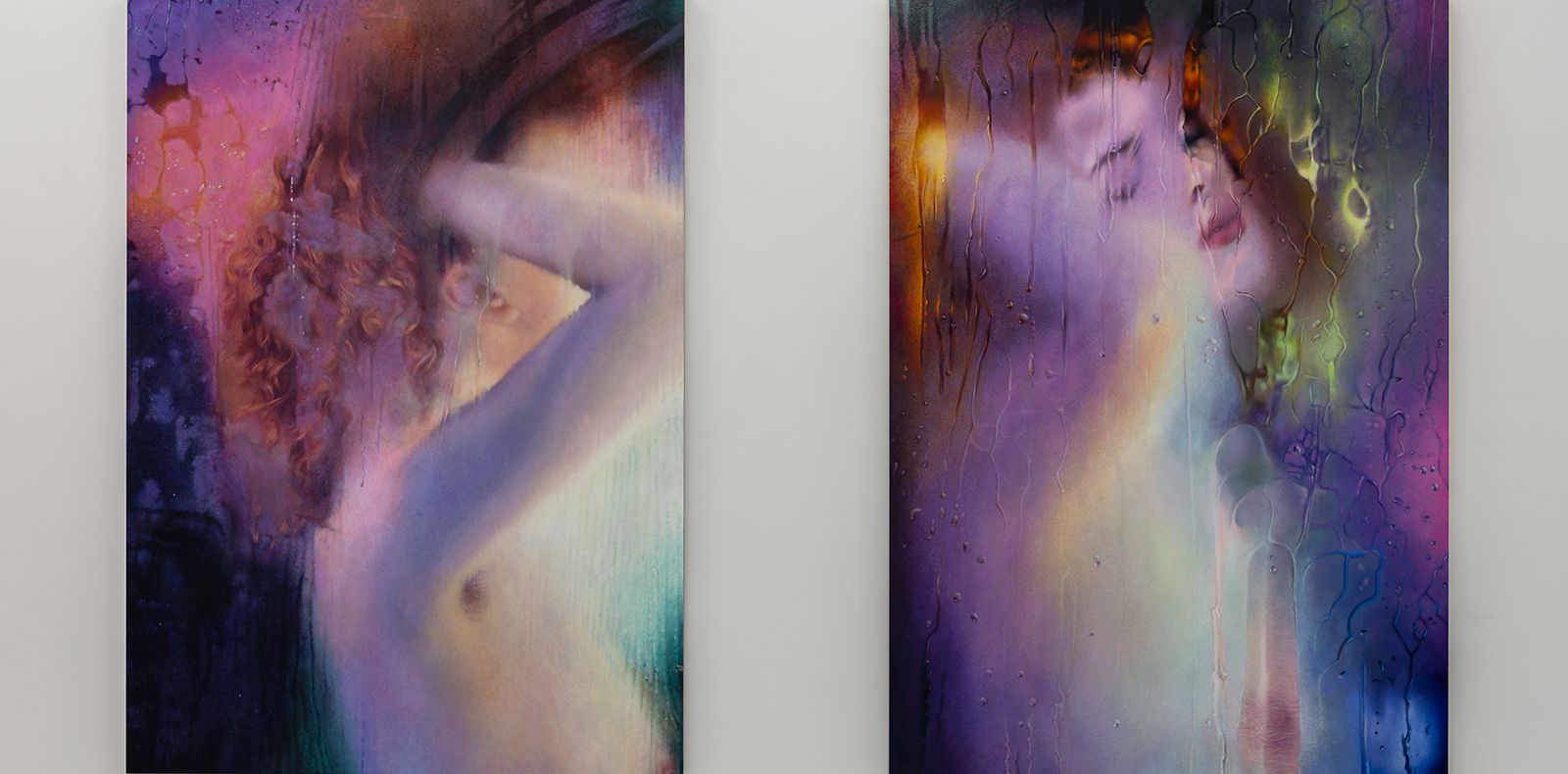

Son processus créatif, Marilyn Minter l’a rôdé depuis déjà trois décennies. Avec son appareil photo, l’artiste capture en gros plan les corps de jeunes femmes souvent issues de son entourage, seules et dénudées derrière une vitre humide. Ses clichés deviennent ensuite pour elle une matière visuelle infinie dans laquelle puiser pour la recomposer numériquement à l’envi. Gouttes d’eau perlant sur la paroi translucide, fragments de peau lisse, tétons flous et ombres colorées sont ainsi déplacés et replacés sur Photoshop avant de livrer leur image finale, que l’Américaine reproduit à la peinture émail sur un support métallique dès la fin des années 80. En 2016, Marilyn Minter décide de s’attaquer à un motif bien connu de l’histoire de la peinture : la baigneuse. Contemplée seule de dos par Ingres, surprise dans les forêts par Courbet ou encore épiée au bord du lac par Cézanne, cette figure féminine dénudée fut longtemps représentée sous un jour pudique, séduisant et juvénile, appuyant sa propre vulnérabilité tout en excitant chez le spectateur la pulsion de voyeur. Ce poncif pictural majoritairement masculin et hétérosexuel pourrait bien échoir avec la plasticienne américaine, chez qui la baigneuse devient une femme contemporaine seule dans une cabine de douche embuée. Fruit de la rencontre de multiples images, cette apparition irréelle ne se dévoile que partiellement derrière les effluves de vapeur, les yeux souvent fermés, et semble maîtresse de son propre corps, de sa nudité et de son plaisir solitaire.

Si la douceur des portraits qui en résultent se conjugue à l’esthétique pop sucrée des teintes roses-bleutées et la brillance de l’aluminium, écho des images publicitaires qui prolifèrent depuis un demi-siècle, on croirait voir poindre au plus près de leur surface un nouveau pointillisme. Au doigt ou pinceau, Marilyn Minter y applique la matière par centaines de petites touches colorées qui donnent aux formes un flou impressionniste, lumineux et onirique. Reconnaissables le plus souvent de loin, les silhouettes de ses modèles y deviennent de plus en plus abstraites à mesure que l’on s’en approche, conservant derrière la paroi trouble leur liberté de révéler ou non des parties de leur intimité. Des touches de vert phosphorescent – celles, sur certaines toiles, d’une manucure fluo – et jeux de lumière apportent à ces apparitions quasi spectrales une aura surnaturelle mystérieuse, pendant que les bouches, tétons et sexes embrumés exhalent une sensualité concrète, ruisselant jusqu’à l’eau qui coule sur les vitres. Dans l’exposition du MO.CO, l’ambiguïté du travail de l’artiste est poussée jusqu’en son sommet avec l’intégration de la vidéo Green Pink Caviar, réalisée en 2009 et diffusée à l’époque sur les écrans de Times Square. Filmée de très près derrière une surface transparente, une bouche pulpeuse y lèche et aspire une matière colorée perlée aux airs d’œufs de poisson, dans une scène à la fois répulsive et magnétique chargée d’un érotisme dérangeant.

Betty Tompkins : sexualité, censure et misogynie à la loupe

Chez Betty Tompkins, la sexualité se fait bien plus crue et frontale, au point d’avoisiner l’observation scientifique. Longtemps controversée, l’œuvre aujourd’hui la plus célèbre de l’Américaine jaillit d’une découverte : en 1969, piquée de curiosité, la jeune femme se plonge dans les photographies pornographiques de son mari, sagement conservées à l’abri des regards. Fascinée par les corps de ces travailleurs du sexe mais également par l’histoire illégale de ces images, importées de Hong Kong au Canada puis passées sous le manteau à la frontière des États-Unis, l’artiste décide d’isoler l’acte de pénétration en découpant dans un carré les parties où les sexes s’imbriquent, puis les peint à l’aérographe en nuances de gris sur des toiles de deux mètres de haut, couvertes au préalable d’aplats colorés. Les Fuck Paintings sont nés. Affranchis de leur propriétaire, les parties génitales y sont représentées dans leurs moindres détails – des poils pubiens du scrotum aux lèvres du vagin –, manière de s’extraire d’une pornographie exclusivement centrée sur le corps féminin en lui préférant une vision de l’acte sexuel organique et paritaire, tout en revêtant grâce à l’effet de l’aérographe un flou d’une grande tendresse doublée de précision. Pour transposer avec exactitude chaque élément des images réduites aux formats de ses toiles, l’artiste travaille en effet à partir de quadrillages sur les photographies d’origine, une méthode mathématique qui n’est pas sans rappeler celles de ses contemporains minimalistes.

Pourtant, dans le paysage artistique de l’époque, à New York, l’œuvre de Betty Tompkins détonne. Si ses autres peintures passent relativement inaperçues, les Fuck Paintings suscitent une vive réprobation : à New York, elles lui bloquent l’accès à plusieurs galeries d’art, quand ces refus ne viennent pas de son simple statut de femme. En 1973, alors que l’artiste doit exposer à Paris pour la première fois, la douane interdit à ses toiles l’entrée sur le territoire pour cause d’obscénité. Pendant que dans les cercles féministes, on reproche à l’artiste de ne pas avoir réalisé elle-même les clichés pornographiques d’origine, qui libéreraient intégralement ses œuvres du regard masculin. Mais l’artiste ne se laisse pas démonter, nourrissant au contraire sa pratique de ces brûlantes réactions. Quelques années plus tard, les sexes unis se voient masqués par des grilles blanches contenant le mot “Censored” (Censuré), puis de citations misogynes prononcées par des acteurs du monde de l’art restés anonymes : sur le gris contrasté des organes en plein coït, des lettres écrivent d’un doux rose ou orange les phrases “just a pretty face” (“un beau visage seulement”) ou “your pussy scares me” (“ta chatte m’effraie”), tandis que plusieurs de ses toiles non recouvertes se consacrent exclusivement à la représentation de la vulve dans une forme de célébration. En 2007, soit cinq ans après avoir remontré ses Fuck Paintings pour la première fois suite à leur censure, l’artiste réalise son premier Kiss Painting, appliquant non sans ironie sa méthode précise à un sujet récurrent – et consensuel – de l’histoire de l’art : le baiser.

Deux peintres résolument contemporaines

Dans le U formé par la Panacée, à Montpellier, les travaux de Marilyn Minter puis de Betty Tompkins se suivent sans presque jamais se croiser à l’exception d’une salle, qui les réunit autour d’un de leurs sujets communs : le sexe féminin. Aux Pussy Paintings, petits formats de la seconde alignés sur le mur, y répond une toile de la première, extraite de sa série des Bush Paintings centrée sur la toison pubienne. Cadrées en gros plan, baignées dans le flou des lignes peintes par Betty Tompkins à l’aérosol ou de la buée que Marilyn Minter illustre par l’estompage, les vulves triomphent sans lubricité et laissent bien davantage saillir la maîtrise picturale de leurs auteures. Tout au long des deux expositions, les murs extérieurs sont jalonnés de dates retraçant, des années 60 à aujourd’hui, les grands événements ayant marqué l’histoire du féminisme. Entre les scandales sexuels causés par Nina Hagen et Madonna sur scène aux performances de Valie Export, en passant par le récent mouvement #MeToo, le parcours des deux artistes s’inscrit avec panache sur cette frise qui rappelle la persistance de leur pratique, parfois marginale voire clivante mais toujours authentique. Jadis accusée d’avoir trahi le féminisme en s’inspirant de l’iconographie de la mode et de la publicité, Marilyn Minter a depuis affirmé ses positions politiques en filmant des campagnes pro-avortement et en s’opposant explicitement à Donald Trump, tandis que Betty Tompkins a ajouté de nouvelles citations sexistes à ses peintures à la lumière des témoignages publiés depuis 2017. Trente ans après avoir été rejetées voire confisquées, les œuvres des deux femmes ont à nouveau fait face à la sanction sur Instagram : après avoir vu son compte suspendu, Betty Tompkins a même dû demander l’autorisation au réseau social de le recréer pour y publier ses œuvres… jusqu’à la prochaine mise à jour de l’algorithme de la plate-forme ? Un siècle et demi après la réalisation par Gustave Courbet de L’Origine du monde, cette nouvelle forme de censure pose question. Espérons seulement que la consécration récente des deux peintres contribue à renverser son inquiétant paradigme.

Marilyn Minter, “All Wet” et Betty Tompkins, “Raw Material”, jusqu’au 5 septembre au MO.CO Panacée, Montpellier.