5

5

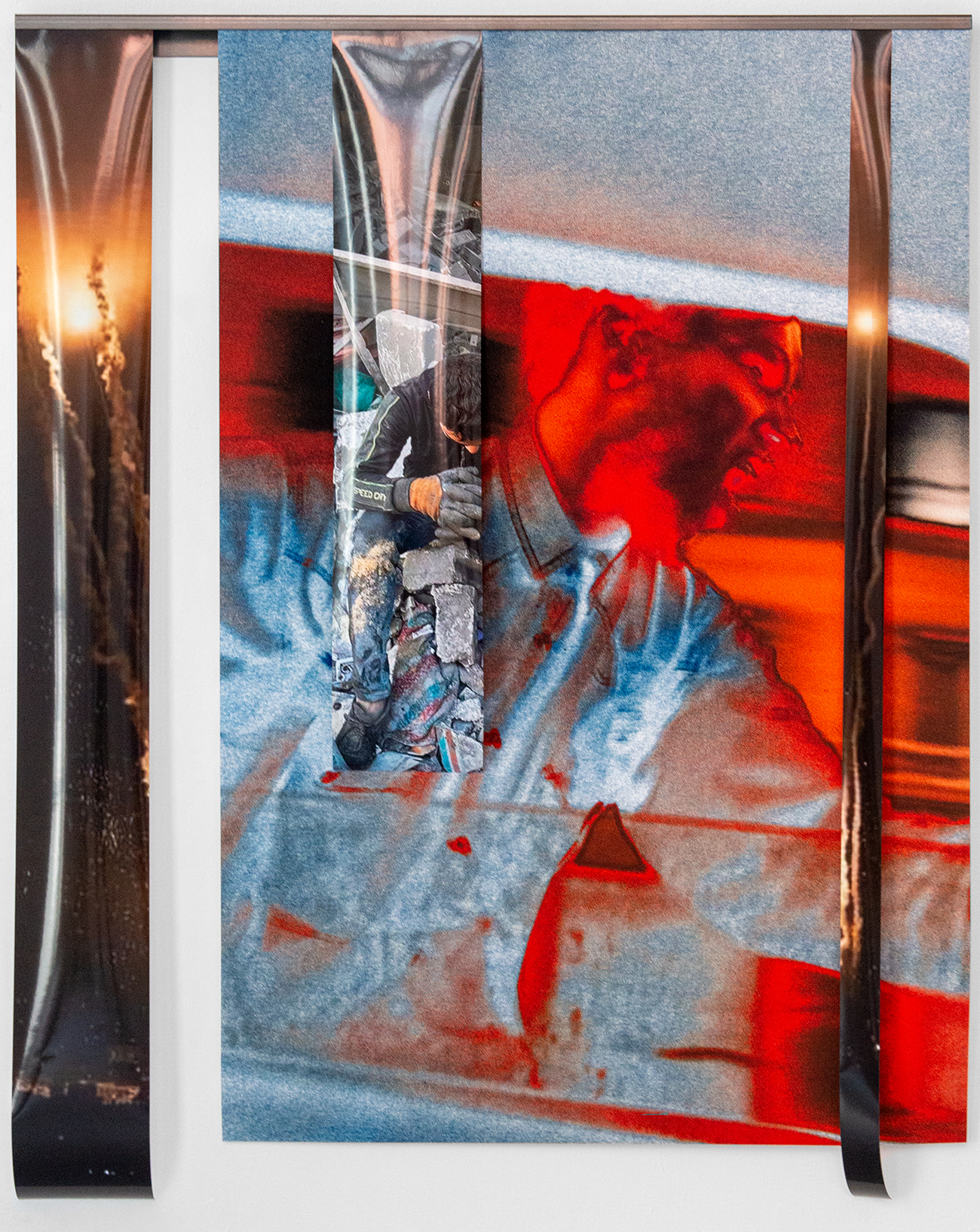

Meeting Henry Taylor, Afro-American legend of contemporary art

Figure tutélaire de la scène africaine-américaine, Henry Taylor a pris cet hiver ses quartiers dans la campagne anglaise du Somerset. Pendant plusieurs semaines d’intense créativité, l’exubérant sexagénaire a réalisé de nouvelles œuvres exposées par la galerie Hauser&Wirth. Visite d’atelier et rencontre animée avec un personnage haut en couleur.

Portraits par Maurits Sillem,

Propos recueillis par Charlotte Jansen.

La réputation d’Henry Taylor en tant qu’artiste serait presque éclipsée par l’exubérance du personnage. Même sur Zoom, son énergie est immédiatement palpable, débridée – et la conversation, ponctuée ici et là de quelques notes chantées, rebondit vers des endroits assez inattendus. Né en 1958 à Ventura, en Californie, l’homme a grandi dans la ville voisine d’Oxnard. Il a toujours montré une certaine prédilection pour la peinture, mais n’en a fait son métier que beaucoup plus tard. Après avoir suivi, à Oxnard, des cours d’arts plastiques avec James Jarvaise, légende de la peinture abstraite, il s’inscrit au California Institute of the Arts, d’où il sort diplômé en 1995. Avant cela, il était infirmier en psychiatrie au Camarillo State Mental Hospital.

Son éternelle curiosité pour les gens et son insatiable appétit de vivre sont peut-être ce qui rend son travail si particulier.

Henry Taylor est un portraitiste d’exception. Comme peintre et comme sculpteur, sa fluidité et son panache sont sans égal parmi les artistes travaillant aujourd’hui aux États-Unis. Il peut s’emparer de tous les sujets imaginables : un autocollant raciste que son frère a vu et dont il lui a parlé, son ami Emory, ou Jay-Z, ou encore Obama – tout est susceptible d’être incorporé à son travail. Il mêle librement le réel et la fiction, la mémoire et l’invention, le mouvement et l’émotion, sans introduire aucune hiérarchie entre ces éléments, planant bien au-dessus de tout cela. Son éternelle curiosité pour les gens et son insatiable appétit de vivre sont peut-être ce qui rend son travail si particulier.

Le jour de notre entretien, nous sommes au cœur de l’hiver, en plein confinement, et Taylor vient de parcourir 8 447 km depuis la Californie pour arriver dans le pittoresque village de Bruton, dans le Somerset, au beau milieu de la campagne anglaise. C’est la dernière des quelques semaines qu’il aura passées ici dans le cadre d’un programme de résidence, en préparation de sa première grande exposition personnelle européenne, qui a été présentée jusqu’au mois de juin à la galerie Hauser&Wirth du Somerset. L’événement s’est ouvert sur Internet, et, même si tout aurait dû se passer différemment, il reste l’un des plus importants jamais organisés sur son travail en Europe, avec notamment sa première sculpture en plein air. Cela dit, Taylor expose régulièrement depuis 1999 dans tous les États-Unis, et, en 2012, le MoMA PS1 lui a déjà consacré une rétrospective de mi-carrière. Son premier solo show institutionnel s’est tenu au Studio Museum d’Harlem en 2007. En 2022, si tout se passe comme prévu, il aura deux expositions majeures, l’une au Fabric Workshop and Museum de Philadelphie, l’autre au MOCA de Los Angeles, une ville qui l’a défini – et que lui a définie en retour. Son atelier se trouve dans downtown L.A., tout près de Skid Row, où résidents et habitués passent régulièrement le voir. Parfois, il leur prépare un repas, d’autres fois, il les peint.

Numéro art : Vous êtes le plus jeune d’une fratrie de huit enfants. J’aimerais en savoir plus sur vos frères et sœurs, dont je sais qu’ils sont importants pour vous. Quelles sont vos relations avec eux ?

Henry Taylor : Mon frère aîné s’appelle Ardmore. Il est sagittaire, libre, complètement timbré, loufoque, super cool et je l’adore. [Il se met à chanter.] Ensuite, il y a William Gene, qu’on appelle Gene tout court. Il a été militaire, appelé sous les drapeaux. Il a fait le Vietnam… Il prétend avoir inventé le shag, la coupe de cheveux qui a détrôné l’afro. Il est docteur en théologie et vit dans le Tennessee. Mon autre frère Hershel Earl Taylor a été grièvement blessé au Vietnam à l’âge de 22 ans. Je relis sans cesse les lettres qu’il a envoyées à ma mère de là-bas, ce qui me donne l’impression d’avoir moi-même assisté à cette guerre, aux premières loges. Il est mort cinq ou six ans après, en Allemagne, à cause d’un éclat d’obus. Hershel était un mec génial. Il portait des boutons de manchette tous les jours, même au collège. Comme cet enfoiré de “Dapper Don”, le mafieux esthète de Harlem, toujours tiré à quatre épingles. Un soir, à un dîner du MoMA PS1, j’étais assis à côté de Jerry Speyer, qui portait des boutons de manchette en or. Je lui ai raconté l’histoire de mon frère, et il me les a donnés. Moi, je ne savais pas qui était Jerry Speyer. Ensuite, il y avait ma sœur Anna Laura, qui était fonctionnaire et que j’aimais énormément, mais qui est morte d’un cancer. Et ensuite Robert, que nous appelons Randy, hyper intelligent, étudiant brillant. Puis Johnie Ray, baptisé ainsi en hommage au chanteur américain des années 50. Il a été brûlé sur une grande partie du corps, et cela m’a profondément marqué. Et puis ma sœur Evelyn, et pour finir, moi-même, Henry VIII, le huitième!

C’est Randy qui vous a donné l’idée de l’une des principales sculptures présentées dans cette exposition.

J’ai réalisé ici cette sculpture d’un type en train de courir, vêtu d’une longue veste en cuir. [Il se met à chanter.] Vous voyez ? Un jour, mon frère m’a parlé d’un autocollant qu’il avait vu sur une voiture et qui disait : “Je n’ai pas trouvé de cerf, alors j’ai abattu un Nègre.” Il avait dû voir ça au Texas, ou un truc dans le genre. Et moi, j’ai fait cette sculpture, qui maintenant est ici. Dans les années 60, Randy avait fondé une branche locale du mouvement Black Panthers. J’ai mis une veste en cuir à cette sculpture… au départ, j’ai hésité, mais pas mal de gens m’ont dit : “Tu sais, ton frère nous faisait porter des vestes en cuir, comme Huey P. Newton [le cofondateur des Black Panthers].” Que voulez-vous savoir d’autre?

”J’ai écouté les autres toute ma vie. Quand on est le cadet, on n’a pas toujours le droit de parler, alors on observe.”

Eh bien, vous étiez le plus jeune… Est-ce que ça veut dire que vous étiez aussi le plus craquant, le plus mignon, celui auquel tout le monde faisait attention?

Parce que vous me trouvez craquant ? “Nugget Doré”, c’était ça, mon surnom ! Moi, je ne me suis jamais trouvé mignon. J’ai toujours eu ce grand front, et les gens me posaient la main sur la tête en criant : “Nugget!” Donc non, honnêtement, je n’ai jamais vécu ça comme ça. Mais j’étais le plus jeune, et ça m’a donné l’occasion de passer du temps avec de nombreuses personnes. Avec mon père, qui était peintre – peintre dans l’industrie. Dès l’âge de 5 ou 6 ans, je l’accom- pagnais au travail, et je le regardais peindre. J’étais aussi très proche de ma mère. Plus tard, mes parents ont divorcé et, à l’âge de 19 ans, j’ai vécu avec mon père, donc je sais des choses sur lui que mes frères et sœurs ignorent. Il m’a raconté plein de trucs, par exemple sur le jour où on a tiré sur mon grand-père, quand mon père avait 9 ans, et sur la façon dont lui l’avait vécu. Je me suis senti “privilégié”, à défaut de trouver un terme plus approprié. Je me souviens que ma mère me demandait de venir lui frotter le dos lorsqu’elle était nue dans son bain. Tout ça était complètement naturel. Elle me racontait l’histoire des cicatrices qu’elle avait aux genoux. Elle parlait des objets comme de cicatrices. Dans le quartier de Skid Row, à L.A., j’ai rencontré des gens qui racontaient avoir été les premières victimes des émeutes liées à Rodney King [un Afro-Américain victime de brutalités policières en 1991]. Ils m’ont montré les cicatrices laissées sur leur crâne par des coups de matraque ou de torche électrique. Tout ça a fait de moi quelqu’un qui écoute ; j’ai écouté les autres toute ma vie. Quand on est le cadet, on n’a pas toujours le droit de parler, alors on observe.

Est-ce de là que vient votre sens de la narration, du storytelling ?

Je crois que j’ai eu l’idée de commencer à peindre vers l’âge de 5 ans, mais à ce moment-là, je ne l’ai pas fait. J’imaginais déjà des histoires, j’observais en douce, dedans et dehors. J’aurais voulu être écrivain, mais je suis trop angoissé pour ça – ça demande trop de discipline.

Et votre père ? Vous avez tourné un film sur lui, sur ce qu’il a vécu quand, à l’âge de 9 ans seulement, il a vu son père (votre grand- père) se faire tirer dessus.

Mon père nous appelait souvent ses bullets (ses “balles”). Et je me disais : “Mais putain ! d’où ça vient, ça ?” Au bout du compte, on est obligé de penser à ce genre de choses. Je n’ai vraiment compris qu’une vingtaine d’années plus tard. J’étais artiste en résidence au Texas et on m’a suggéré d’en faire un film. Ce que je veux dire, c’est que souvent les choses n’entrent pas immédiatement en résonance. Et pourtant… mon père nous appelait ses bullets, son propre père avait été abattu, il y a six balles dans le chargeur d’un revolver, et il a eu six garçons. Mon père avait cette sorte de créativité-là. Je voyais en lui un poète. Pour mon diplôme de CalArts, j’avais placardé des mots à lui sur les murs. Il savait pousser les gens dans leurs retran- chements. Parfois, on ne prend pas toute la mesure des gens. Sur mon certificat de naissance, on peut lire : “Profession du père : peintre.” Pour moi, ça ne voulait pas dire grand-chose. Et puis je me suis dit que c’était énorme. Je le regardais souvent peindre. Des murs, principalement. Mais là, il y a quelque chose, non ? Vous voyez votre père courir, sans être un sprinter, il y a là un motif familial récurrent. Mon père courait vite. Mon frère, celui qui était coiffeur, coupait les cheveux plus vite que personne. Du coup, la rapidité est devenue une composante essentielle de ma pratique. J’ai toujours voulu peindre à toute vitesse. Ça me fait penser à lui.

En tant qu’artiste, vous êtes connu pour cette rapidité, mais aussi pour la ressource que vous semblez toujours avoir…

Parfois, il faut apprendre à faire avec ce qu’on a. Quand on est pauvre, il faut savoir se montrer créatif avec trois bouts de ficelle. Il faut se débrouiller. Comment rétablir une forme d’équité, tout ça, tout ça. Avant, quand on allait à la pharmacie pour un médicament contre le rhume, on trouvait du Vicks 44, et c’était tout. Aujourd’hui, il y en a pour tous les moments de la journée, du DayQuil, du NightQuil, de l’AfternoonQuil… Ce que je veux dire, c’est qu’on a rendu les choses trop faciles. Mais franchement, quand on fait les choses à l’ancienne, le goût est meilleur. Et c’est pareil pour la peinture. Parfois, il n’y a qu’à appuyer sur le tube, et ça sort, mais de temps en temps, il faut en faire un tout petit peu plus.

“La rapidité est devenue une composante essentielle de ma pratique. J’ai toujours voulu peindre à toute vitesse.”

Pour cette exposition dans le Somerset, vous avez peint un autoportrait, ce qui est plutôt rare chez vous.

En arrivant ici, j’avais pas mal de références musicales en tête, et je lisais notamment des choses sur Peter Noone [le chanteur d’Herman’s Hermits, groupe de pop anglaise des années 60]. Si j’avais été en Arizona, ça aurait été la musique des Amérindiens hopi, ou quelque chose dans ce goût-là. En général, je pense à ceux qui vivent ou ont vécu dans le pays où je me trouve. Mais en arrivant ici, j’avais surtout du rock’n’roll à l’esprit, Chuck Berry, Little Richard… et je ne voulais pas non plus trop réfléchir. J’avais surtout envie de bosser. Il y a des années de ça, dans la rue, je suis tombé par hasard sur Peter Noone. Il a dû me prendre pour un SDF un peu dérangé quand je l’ai alpagué en criant : “Eh, arrête-toi ! Je suis Henry VIII, c’est moi.” [“I’m Henry the Eighth, I am”, en référence au titre de la chanson des Herman’s Hermits.] Il était médusé, mais moi j’écoute cette chanson depuis que j’ai 5 ans ! Je n’ai découvert que plus tard qu’il y avait eu un roi Henry VIII, et j’ai trouvé ça marrant. Et donc, j’ai peint cet autoportrait en Henry VIII. Mais pour être honnête, je n’aime pas beaucoup les autoportraits. Celui-ci semblait tomber à pic, mais en général ce n’est pas du tout ma came. Il m’arrive parfois d’en faire un, comme ça, à la va-vite, juste pour m’entraîner, au réveil par exemple – le reflet de ce que je vois dans le miroir de ma salle de bains. C’est une sorte d’exercice, c’est comme faire des abdos.

Les gens réagissent-ils parfois bizarrement quand ils découvrent comment vous les avez représentés?

Ah oui, tout le temps! Ça m’est encore arrivé le week-end dernier. C’est fou à quel point les gens peuvent être conventionnels. L’exemple que je donne toujours, c’est que si Van Gogh, Picasso, Dubuffet, Goya et toute la clique avaient fait des portraits à Disneyland, les gens leur auraient sans doute préféré les portraitistes qui font dans le “ressemblant”. “Pas question de payer pour ce machin, avec mes yeux complètement défoncés, placés n’importe où!” Il y a toujours des réactions quand les gens sont pris à rebrousse-poil. Pensez à Jimi Hendrix jouant l’hymne américain à Woodstock. On connaît tous son interprétation du Star-Spangled Banner… Même chose pour la version de Marvin Gaye. Il faut ajouter du funky. J’y ajoute ce que je suis. Plein de trucs fonctionnent comme ça. Quand j’étais en cinquième, un de mes profs me disait que j’avais soixante-dix idées à la fois, tellement de pensées qui me traversaient la tête… On pourrait penser qu’il faut apaiser tout ça, mais en même temps, on peut y voir autre chose. Il arrive qu’on soit entouré de sycophantes, d’hypocrites, de béni-oui-oui. Donc oui, parfois, mes portraits foutent les gens en l’air. Un jour que j’étais dans un train, au Texas, je me suis mis à peindre tous les voyageurs. Les premiers portraits étaient très ressemblants, et tout d’un coup, je me suis carrément lâché. Les gens s’énervaient : “Mais je veux que le mien soit comme le sien !” C’est là que ça devient redondant et chiant. On a envie de choses descriptives, par confort. Quand on ne parvient plus à cerner quelque chose, quand on se perd, c’est là que ça finit par foirer… Et c’est bien aussi de foirer. Mon objectif est toujours de faire quelque chose de beau, donc quand je me perds, ce n’est pas de ma faute. Je pense à Picasso au début de sa carrière. La représentation, c’est important, la ressemblance aussi. Tout le monde commence par une forme de réalisme, et après, on l’explose.

“C’est fou à quel point les gens peuvent être conventionnels.”

Qu’est-ce que le succès pour vous?

Parfois, j’ai l’impression de n’avoir rien accompli. Je ne suis ni Kobe Bryant ni Lionel Messi. Je peins des toiles, et c’est tout. Elles plaisent à certains, pas à d’autres. Je n’aime peut-être même pas la moitié des trucs que je fais. Et j’essaie constamment de faire des trucs différents. Ce que je préfère, je crois, c’est de me perdre avant de me retrouver. Faire des œufs brouillés tous les matins, ça ne me dérange pas, mais la peinture, il faut que ce soit toujours autre chose, il faut que j’exprime ma liberté autrement. Je ne sais pas si ça répond à votre question, ni ce que vous allez pouvoir tirer de tout ça.

“Tout le monde commence par une forme de réalisme, et après, on l’explose.”

Disons que vous avez répondu à la moitié de mes questions, mais que vous m’avez aussi donné bien plus que je n’avais demandé. Une dernière question, si vous permettez : de quoi avez-vous peur?

De ne pas accéder à la vérité. Certaines choses peuvent vous venir très facilement – et je ne pense pas que ce soit mal d’en profiter. Ce dont j’ai peur, c’est de ne pas prendre de plaisir. Je me fiche d’être sérieux parce que j’ai déjà de la profondeur. C’est de là que je viens, et cela transparaîtra toujours. En peinture, il faut prendre des risques, ça ne peut pas faire de mal. Ma crainte, c’est de ne pas prendre ces risques. Je veux les prendre – toujours. Je ne veux pas regarder une toile et me dire : “Ah, si j’avais su, j’aurais dû, j’aurais pu…” C’est comme dire je t’aime à quelqu’un. Ce sont des mots, mais il faut les sortir. Parfois, il faut peindre, tout simplement.

À la suite de son exposition chez Hauser & Wirth Somerset, Henry Taylor sera présenté chez Hauser&Wirth Southampton (New York), du 1er juillet au 1er août.