21

21

Rencontre avec Laia Abril, l’artiste qui dissèque la misogynie au Bal

Dans son exposition au Bal, ouverte jusqu’au 18 mai 2025, l’artiste, photographe et chercheuse Laia Abril dévoile de mystérieuses épidémies sans cause organique ayant touché, de tout temps, des femmes du monde entier. Ce travail s’inscrit dans son exploration édifiante de l’histoire de la misogynie.

Propos recueillis par Delphine Roche.

Laia Abril et son Histoire de la misogynie

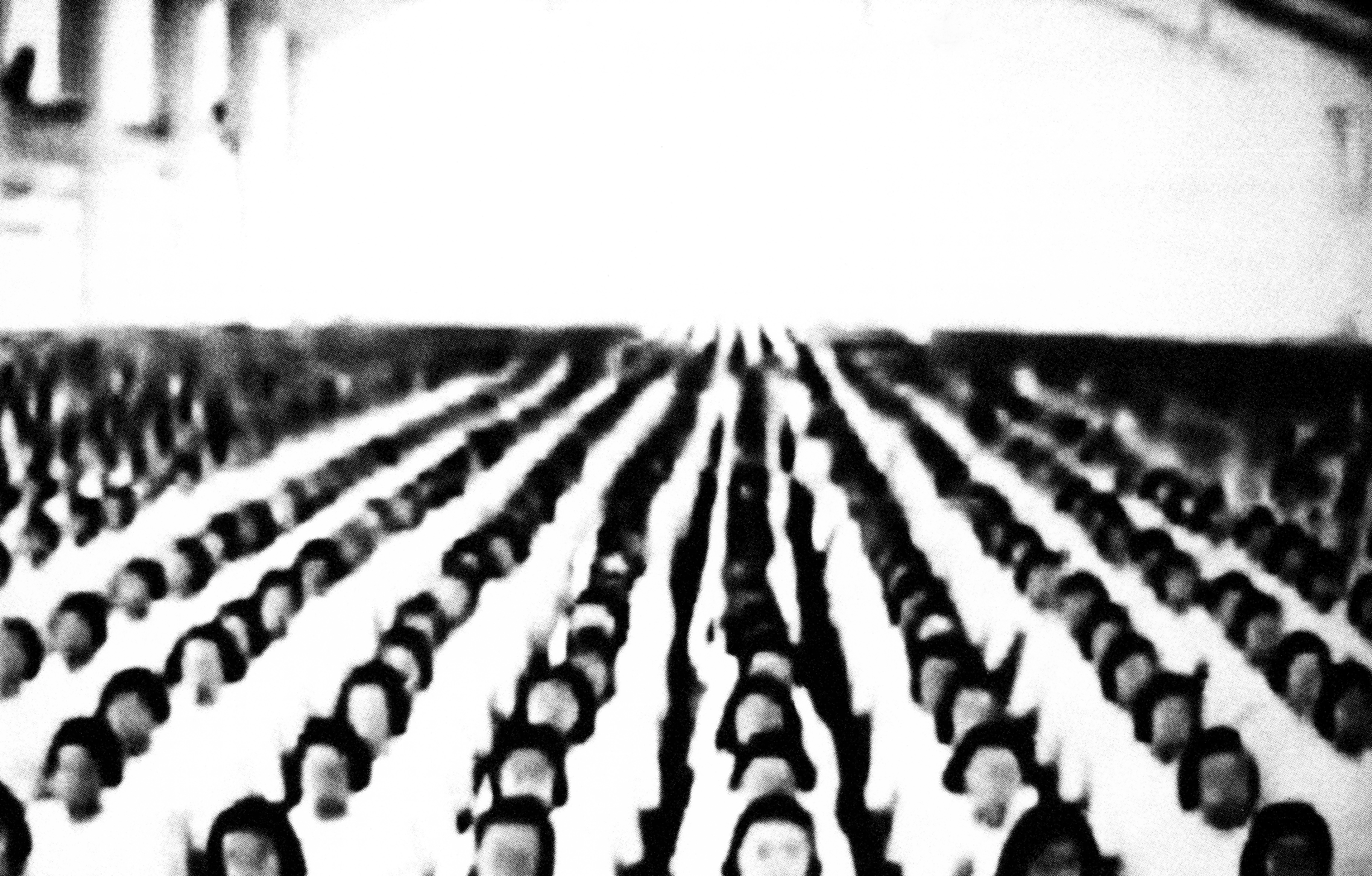

Nausées, évanouissements, tremblements, paralysie des membres, tics, convulsions, états de transe… Ces symptômes qui ont frappé, de façon collective, des groupes de jeunes femmes à travers le monde et les âges (les premiers cas officiellement relevés datant du Moyen-Âge), constituent la matière qu’étudie Laia Abril dans son exposition On Mass Hysteria, présentée au Bal. Dans ce troisième volet de son Histoire de la misogynie – après les deux premiers consacrés respectivement à l’avortement et au viol – l’artiste et chercheuse catalane présente le phénomène pourtant méconnu des maladies psychogènes de masse.

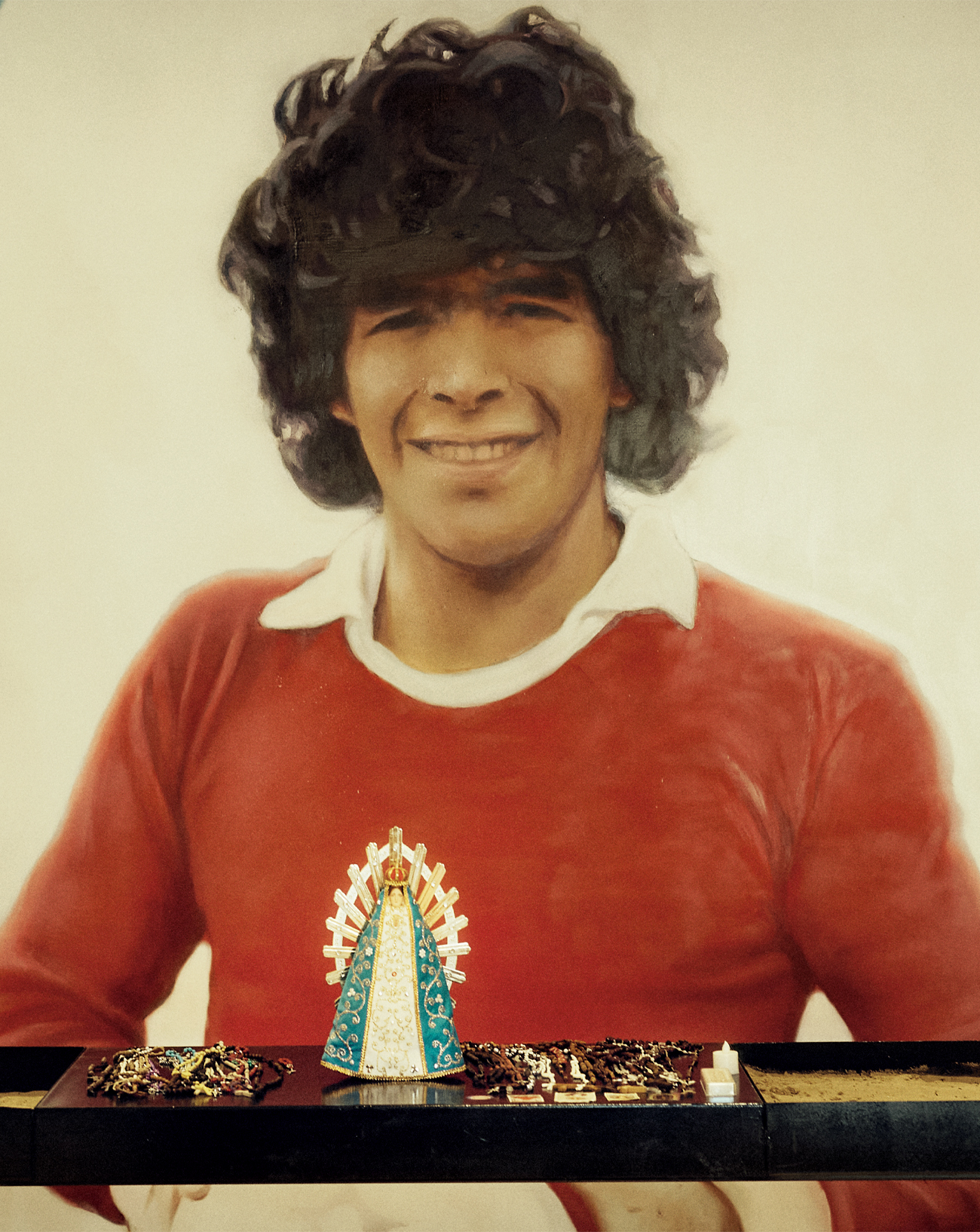

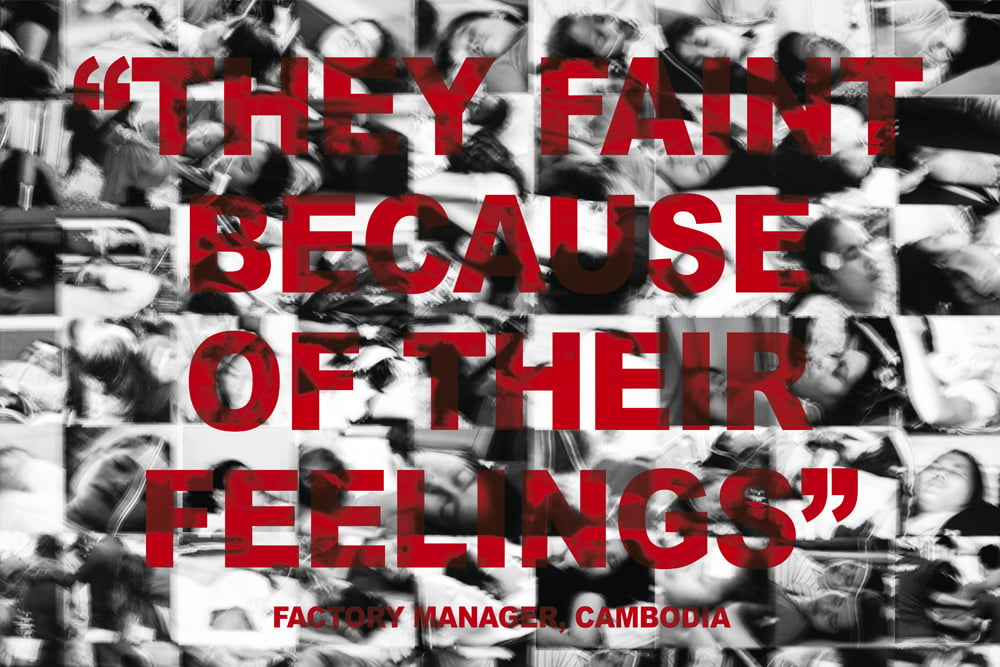

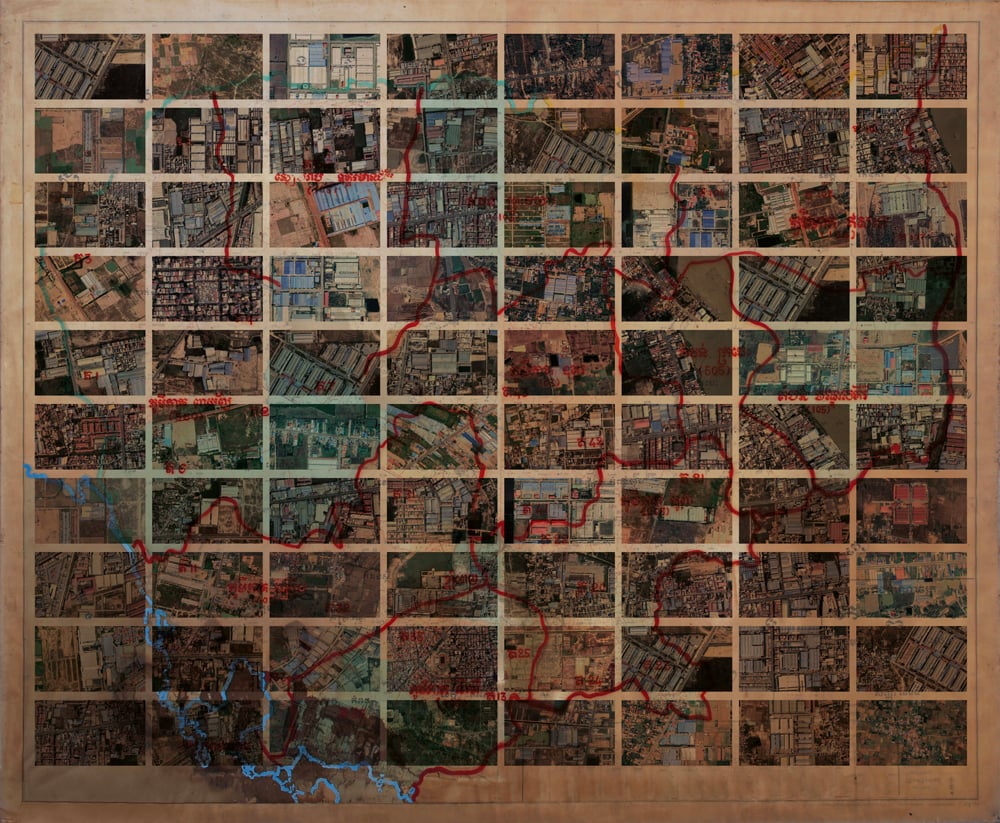

En l’absence de cause organique explicable par les voies de la médecine, ces épidémies qui se répandent au sein de milieux clos évoquant les institutions disciplinaires décrites par Michel Foucault dans Surveiller et punir – écoles, usines, des typologies d’espaces fondés sur la surveillance – révèlent l’oppression silencieuse dont sont victimes des groupes de jeunes femmes. Laia Abril examine en particulier trois cas récents, survenus entre 2007 et 2022. L’un concerne un pensionnat catholique à Chalco, au Mexique, dont les élèves sont frappées de paralysie des jambes, en 2007. Un autre, une usine de confection au Cambodge, où des évanouissements surviennent entre 2012 et 2022. Et un dernier, la ville de Le Roy dans l’état de New York, aux Etats-Unis, en 2012, où des lycéennes sont atteintes de tics invalidants.

L’hystérie collective, un terme hautement politique

Les victimes des maladies psychogènes de masse étudiées par Laia Abril sont des femmes ou des jeunes filles vivant dans des conditions de stress aigu causé par leur position sociale, et en incapacité de se faire entendre. Au fil d’une vaste enquête entamée en 2016, l’artiste découvre notamment la thèse de l’anthropologue Aihwa Ong, dont les travaux portent sur une épidémie de perte de connaissance chez les ouvrières malaisiennes dans les années 70, et qui décrit le phénomène comme “la naissance inconsciente d’un idiome de protestation contre la discipline de travail et le contrôle exercé par les hommes dans un environnement industriel contemporain”. Cette analyse recoupe celle de critiques comme Sara Ahmed, Sianne Ngai ou Lauren Berlant, pour qui les affects sont inextricablement liées aux structures du pouvoir social, culturel et politique.

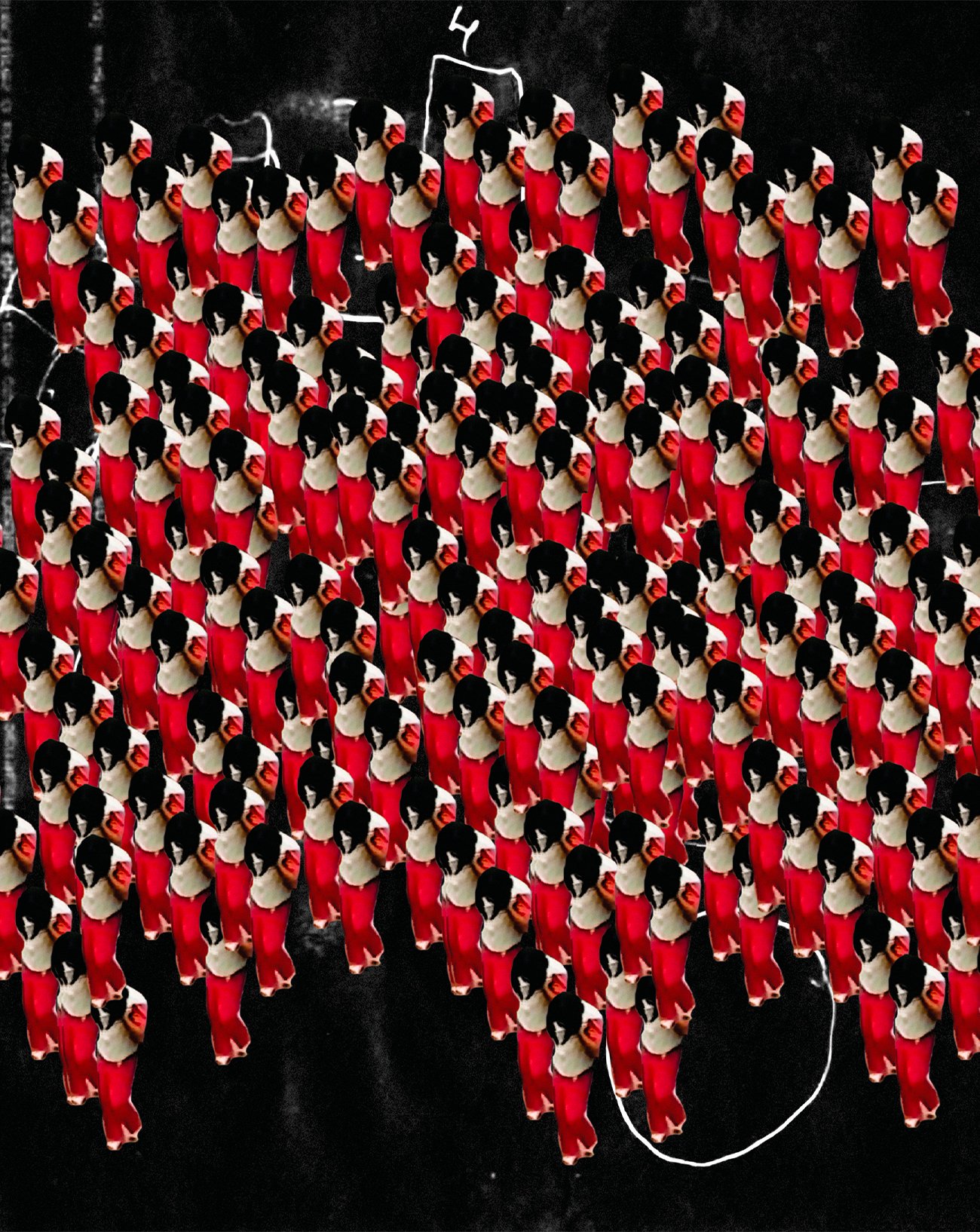

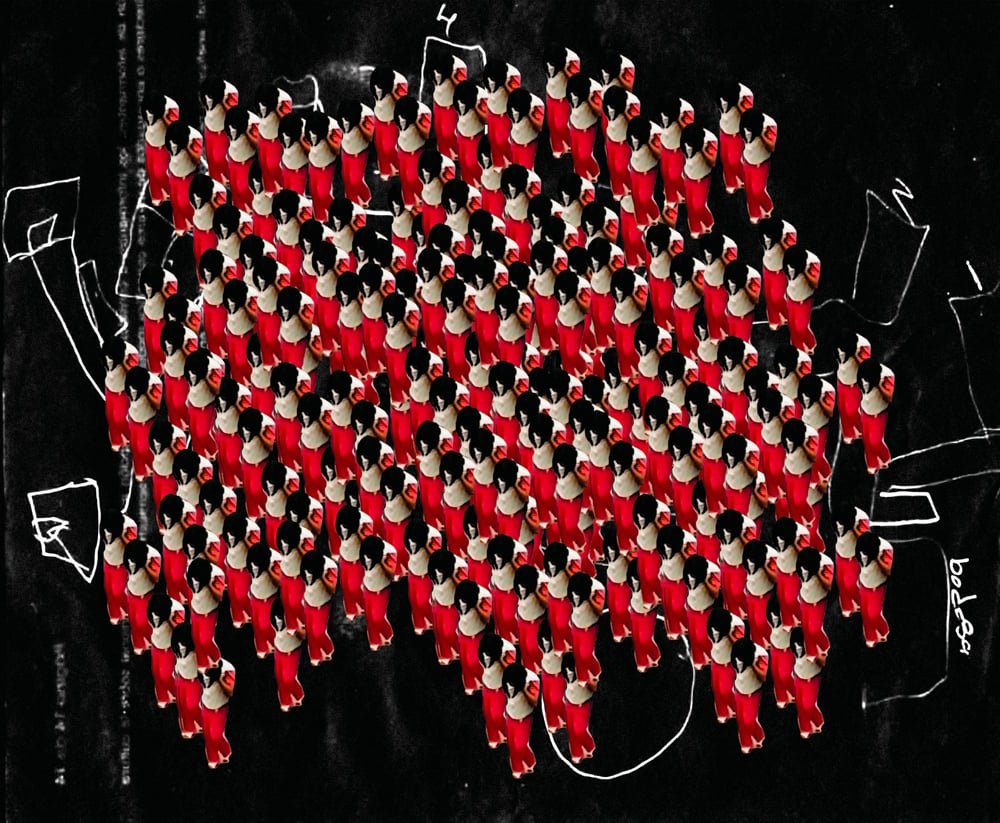

Les corps des femmes affectées collectivement par une condition oppressive créent donc ce que Laia Abril nomme “un protolangage de protestation” : puisque la parole de ces femmes n’est pas entendue ou est systématiquement invalidée, leurs corps prennent le relais et produisent des symptômes qui expriment leur souffrance et leur protestation contre leur condition. L’artiste met en évidence cette fonction politique des symptômes “d’hystérie” collective, en présentant au premier étage du Bal, une vidéo regroupant des images de manifestations de femmes à travers le monde, contre les féminicides, les violences policières, ou pour le droit à l’avortement. Au rez-de-chaussée, trois alcôves liant des extraits sonores et des photographies, permettent de s’immerger pleinement dans les trois études de cas qu’elle développe.

L’interview de Lala Abril, exposée au Bal

Numéro : Cette exposition consacrée à l’hystérie de masse est la troisième partie d’un cycle consacré à l’histoire de la misogynie. Aviez-vous en tête un nombre précis de chapitres et de sujets, lorsque vous avez commencé ce projet ?

Laia Abril : À l’origine, j’avais pensé développer ce travail en sept volets, mais je ne crois pas que ce sera le cas. Ce troisième chapitre, consacré aux maladies psychogènes de masse, est aussi le plus long sur lequel j’aie travaillé jusqu’à présent, ce qui le rend un peu spécial.

“Devant ces images de femmes qui expriment leur colère, je me suis dit qu’assumer le qualificatif ‘d’hystérique‘ nous permettait de désamorcer son pouvoir négatif.” – Laia Abril

Dans l’exposition, vous présentez accrochés aux murs un grand nombre de dossiers attestant chacun d’un cas de maladie psychogène de masse affectant des femmes. Étiez-vous vous-même surprise de l’ampleur de ce phénomène largement méconnu ?

Absolument. Ces dossiers de recherche détaillés ne sont pas d’ailleurs pas destinés à être lus intégralement, évidemment. Il s’agit plutôt de faire comprendre, à travers leur grand nombre et leurs similitudes, que ces cas sont très fréquents, contrairement à ce que l’on pourrait penser a priori. Ils sont observés depuis l’époque médiévale, et ils se produisent encore aujourd’hui, et ce, sur tous les continents. J’ai découvert en 2016 l’existence de ce phénomène à travers un premier cas. Je connaissais évidemment l’hystérie, mais je n’avais jamais entendu parler d’hystérie collective ou de masse. J’ai continué à explorer ce sujet mais j’avais besoin de temps pour comprendre de quoi il s’agissait, quel était mon point de vue, et ce que je pouvais et voulais en dire à travers les trois exemples que j’ai développés.

On Mass Hysteria, le troisième chapitre de son Histoire de la misogynie

Le mot “hystérie” est souvent utilisé pour dénigrer et essentialiser les femmes. Pourquoi avez-vous choisi de l’utiliser ?

La racine grecque du mot “hystérie” désigne littéralement l’utérus. J’ai pensé que c’était intéressant de revendiquer et d’embrasser cette étiquette, car ce mot-valise a souvent été utilisé effectivement pour disqualifier toute une série de comportements féminins qui ne suivaient pas les normes socialement prescrites. J’étais en train de travailler sur la pièce vidéo qui dresse un parallèle entre des images de manifestations de femmes dans l’espace public, et le “protolangage de protestation” que constituent les symptômes des maladies psychogènes. Devant ces images de femmes qui expriment leur colère, je me suis dit qu’assumer le qualificatif “d’hystérique” nous permettait de désamorcer son pouvoir négatif. Dire : “Oui, c’est vrai, nous sommes hystériques”, est à mes yeux un acte d’empouvoirement. J’adore ce mot, en vérité.

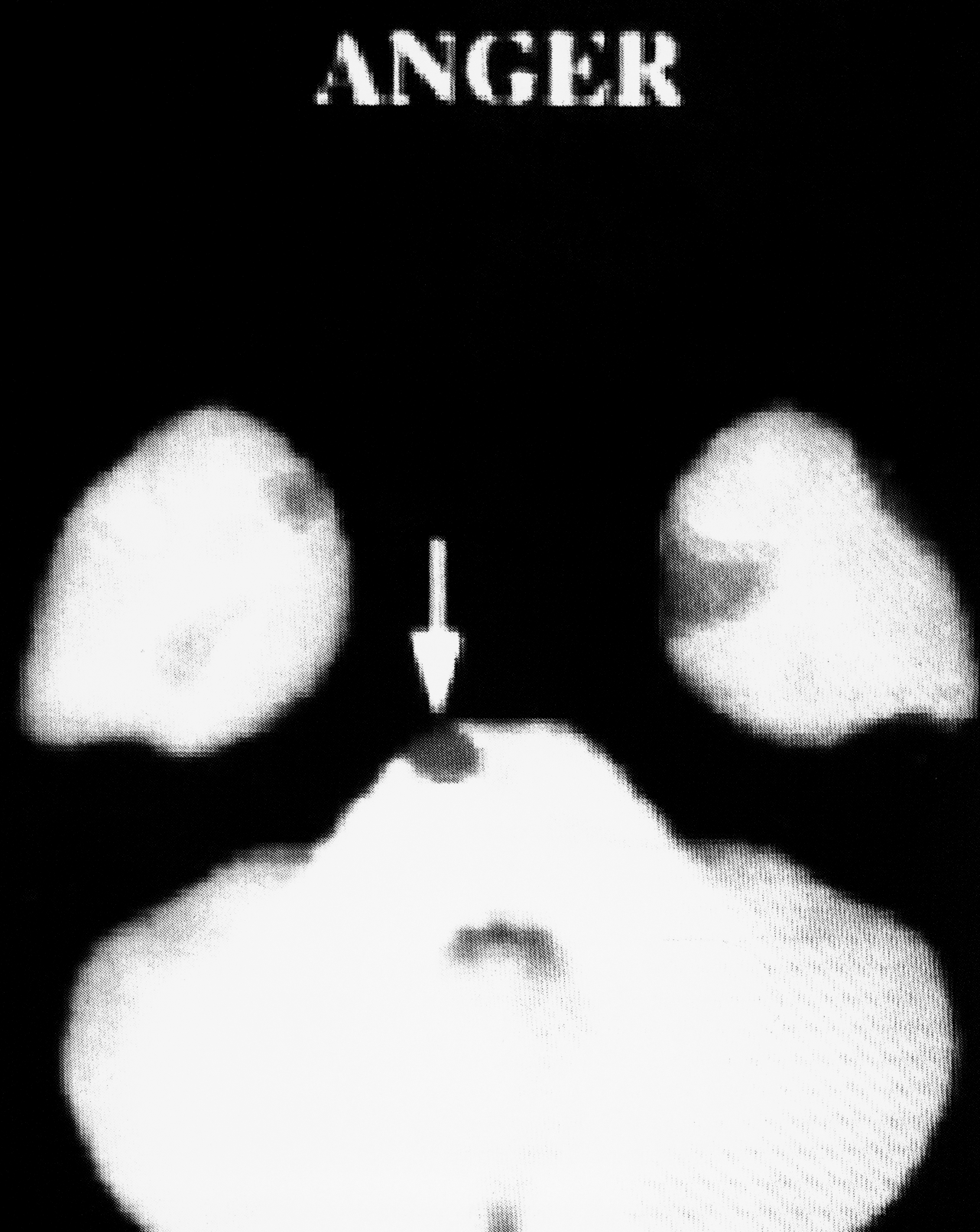

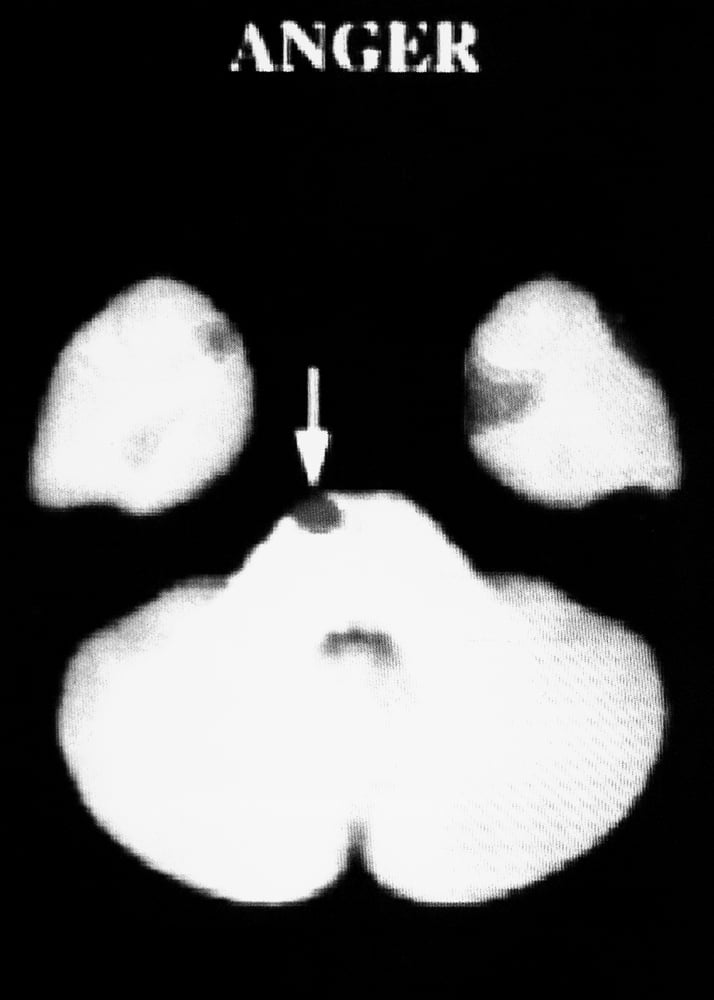

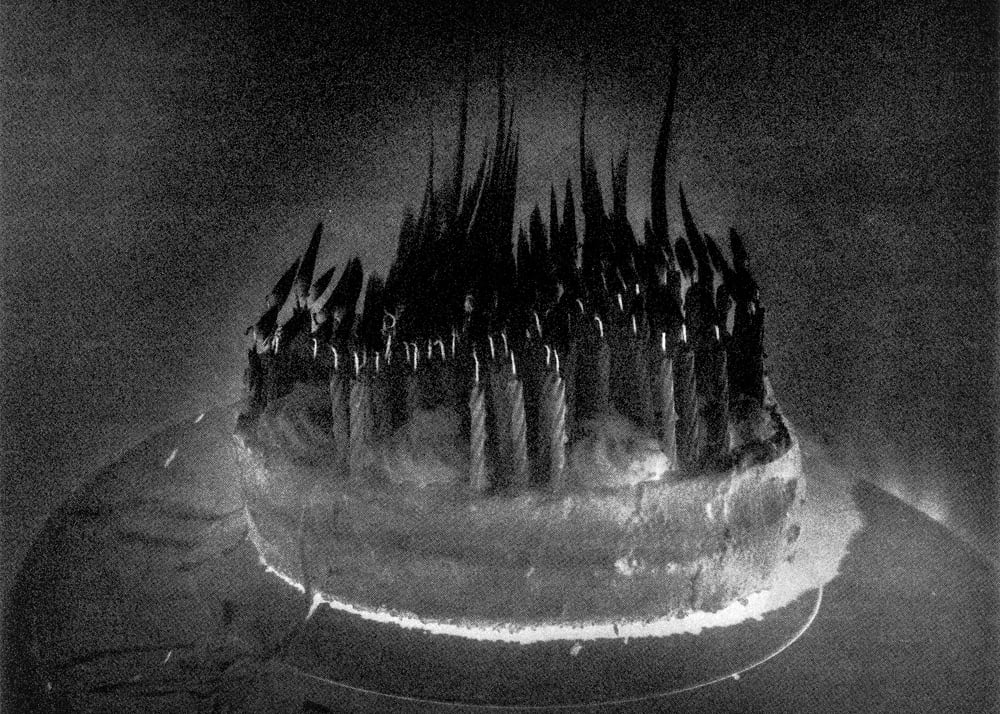

En regard des extraits sonores illustrant chacun des trois cas que vous développez, vous présentez des photographies en noir et blanc au contenu assez symbolique et énigmatique, que représentent ces images ?

Pour chacun des cas que je développe, une bande sonore mêle des extraits d’interviews des femmes atteintes par ces symptômes, et des analyses qui en ont été faites : les commentaires de spécialistes, de médecins, de médias, et au Cambodge, des patrons de l’usine où travaillent ces ouvrières. Les images en noir et blanc qui s’y associent sont des métaphores visuelles des affects que décrivent les femmes dans leurs interviews. Le spectateur peut les interpréter grâce à la pièce audio. Ensemble, les extraits sonores et les images permettent d’entrer dans la tête de ces femmes.

Des États-Unis au Cambodge : l’importance du contexte culturel

Ces phénomènes présentent de multiples strates qui nécessitent, pour les comprendre, de faire appel à différents scientifiques : vous interrogez, dans le catalogue de l’exposition, une anthropologue médicale, une sociologue de la médecine, et mentionnez le travail d’une chercheuse qui a identifié dans le pensionnat mexicain une “institution totale” ayant pour but le contrôle absolu des corps et des esprits de ses jeunes élèves. Au Cambodge, l’épidémie psychogène de masse que vous étudiez est liée notamment à un traumatisme intergénérationnel, appuyé sur des croyances religieuses.

La première ressource disponible lorsqu’émerge un tel phénomène, est souvent la médecine occidentale qui essaie de trouver des causes biologiques à ces épidémies. Lorsqu’on ne parvient pas à les trouver, on fait appel à la psychologie ou à la psychiatrie. Mais la perspective reste, de ce fait, strictement individuelle. Or, c’est justement le fait que ces cas se produisent parmi les membres d’un groupe social homogène qui soulève des questions. Il est donc nécessaire d’en passer par l’anthropologie et la sociologie pour mieux les comprendre.

Cela signifie que chaque cas a ses propres strates, comme vous le dites. Au Cambodge, il s’agit évidemment des conditions de travail des ouvrières dans les usines, mais nous ne pouvons pas minimiser ces crises uniquement comme un langage de protestation, car leurs composantes de souffrance transgénérationnelle et spirituelle sont tout aussi importantes.

“À travers mes recherches, j’ai constaté à quel point il est courant de balayer les souffrances des personnes d’un revers de main.” Laia Abril.

Aux États-Unis, le phénomène est aggravé par l’ingérence des médias sensationnalistes. Chaque cas émerge donc dans un contexte culturel duquel il est indissociable.

De la même façon, dans le cas américain que j’étudie, les réseaux sociaux ne sont pas une cause de la maladie, mais un moyen de diffuser ses symptômes [la maladie se répand au fur et à mesure que les jeunes filles témoignent de leur souffrance sur les réseaux sociaux, les symptômes se répliquant les uns les autres]. En dépit de ces différences culturelles, on relève de fortes ressemblances au sein de ces crises, d’un continent à l’autre, et à travers les âges. Leur terreau commun est l’oppression et le stress aigu que subissent ces jeunes femmes, souvent issues de cercles socio-économiquement désavantagés ou privées de la possibilité d’exprimer un grief.

Partout, la douleur des adolescentes ou des jeunes femmes est souvent dédaignée. Je ne suis ni sociologue, ni historienne, mais à travers mes recherches, j’ai constaté à quel point il est courant de balayer les souffrances de ces personnes d’un revers de main, et ceci, dans des cultures radicalement différentes.

La répression de l’hystérie

La répression ou la censure de leur parole est aussi un des thèmes qui revient. Dans le pensionnat catholique situé à Chalco, au Mexique, les jeunes filles sont hiérarchisées en fonction de leur appartenance ethnique et linguistique. Il est interdit aux jeunes filles de culture indigène de parler leur langue.

Dans cette institution, de nombreuses filles viennent en effet de milieux indigènes ruraux. Justement parce qu’il leur est interdit de parler leur langue, j’ai choisi de traduire la pièce audio en tlapanèque, l’une des langues indigènes. La vidéo que je montre au premier étage du Bal laisse justement le champ libre aux protestations, les femmes y verbalisent ouvertement les souffrances qui sont exprimées, dans les épidémies psychogènes, par leurs corps. Ces protestations silencieuses ou bruyantes créent un réseau à travers les âges et les continents, une forme de sororité consciente ou inconsciente.

« La façon dont nous interprétons la douleur est politique.” Laia Abril

Face à ces symptômes collectifs non-expliqués par une cause organique, deux écueils symétriques menacent : sur-pathologiser ces femmes – et donc reproduire des visions essentialisantes et dénigrantes des femmes en général – ou les considérer comme des “comédiennes” performant leur maladie pour attirer l’attention sur elles. Les scientifiques que vous interviewez soulignent ce danger.

Tout à fait, il y a un double raccourci. Soit nous n’écoutons pas et prétendons qu’il s’agit d’une mise en scène de soi, soit nous sur-pathologisons la situation et l’utilisons alors comme une forme de contrôle sur ces femmes. La façon dont nous interprétons la douleur est politique. N’étant pas une scientifique, mais une artiste, ce que j’ai retenu de toutes les recherches que j’ai faites sur ce sujet, c’est que la société peut nous rendre malades non seulement mentalement, mais aussi physiquement.

Quels sont vos prochains projets ?

Je travaille toujours sur plusieurs projets en même temps. En ce moment, l’un concerne mon ancêtre, la femme qui a passé le plus de temps en prison en tant que prisonnière politique à l’époque de Franco. Un autre concerne la synesthésie, car je suis malentendante, ayant perdu l’ouïe pendant longtemps. Je ne peux pas vous dire quel sera le prochain chapitre de l’histoire de la misogynie, car je ne le sais pas encore.

Laia Abril, On Mass Hysteria – Une histoire de la misogynie, au Bal, Paris 18e, jusqu’au 18 mai 2025.