21

21

How artist Jennifer Guidi approaches painting as a meditation

Avec ses peintures mystiques et contemplatives, parsemées de trous colorés, ensablées, peuplées de soleils rougeoyants, de montagnes sacrées et serpents sensuels, Jennifer Guidi a conquis le marché de l’art ces quinze dernières années. Si elle a été très rarement exposée à Paris, la galerie Massimo De Carlo répare cet oubli. Jusqu’au 6 juillet, elle accueille dans son nouvel espace, au cœur de la capitale, la quadragénaire américaine, pour sa première exposition personnelle. Pour Numéro, l’artiste revient sur cette installation immersive, son amour pour la peinture et la méditation.

Propos recueillis par Matthieu Jacquet.

En anglais, les œuvres de Jennifer Guidi pourraient se résumer en un adjectif : otherworldly. Privé d’un équivalent aussi concis en français, le terme parvient pourtant à réunir deux idées majeures réunies dans son travail, celle de “l’altérité” – dont témoignent des paysages affranchis d’une reproduction fidèle du réel –, et celle de “monde”, traduite dans cette esthétique cosmologiqueplongeant le spectateur dans les méandres de l’infini. Car ce sont bien d’immenses ciels baignés de lumière, des cercles pleins parfaits évoquant le soleil ou la lune, des triangles matérialisant des montagnes sacrées, ou encore d’immenses serpents aux courbes sinueuses que l’on discerne dans les toiles de l’artiste américaine. Multipliant les symboles, l’artiste enrobe ses œuvres d’un grand mysticisme, d’une force abstraite et contemplative appuyée par les lignes pures de ses formes et les myriades de couleurs vives et profondes qu’elle choisit. Il y a une quinzaine d’années, après avoir suivi le parcours classique vers lequel l’emmenaient ses études de peinture figurative, la jeune femme trouve son matériau fétiche : le sable, qu’elle commence à mélanger à la peinture à l’huile pour ajouter à ses toiles un effet de relief.

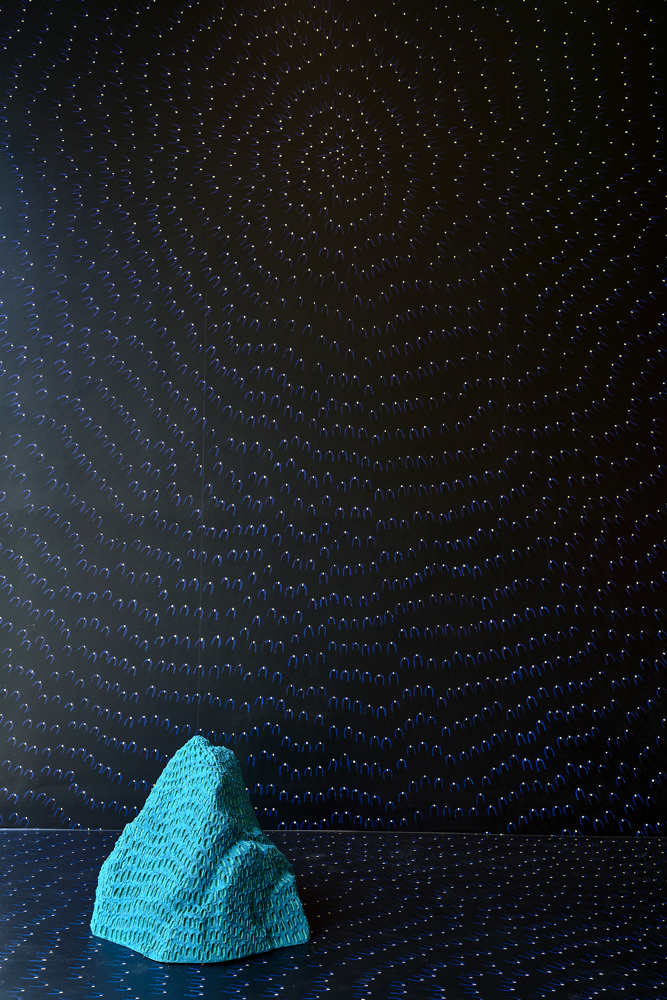

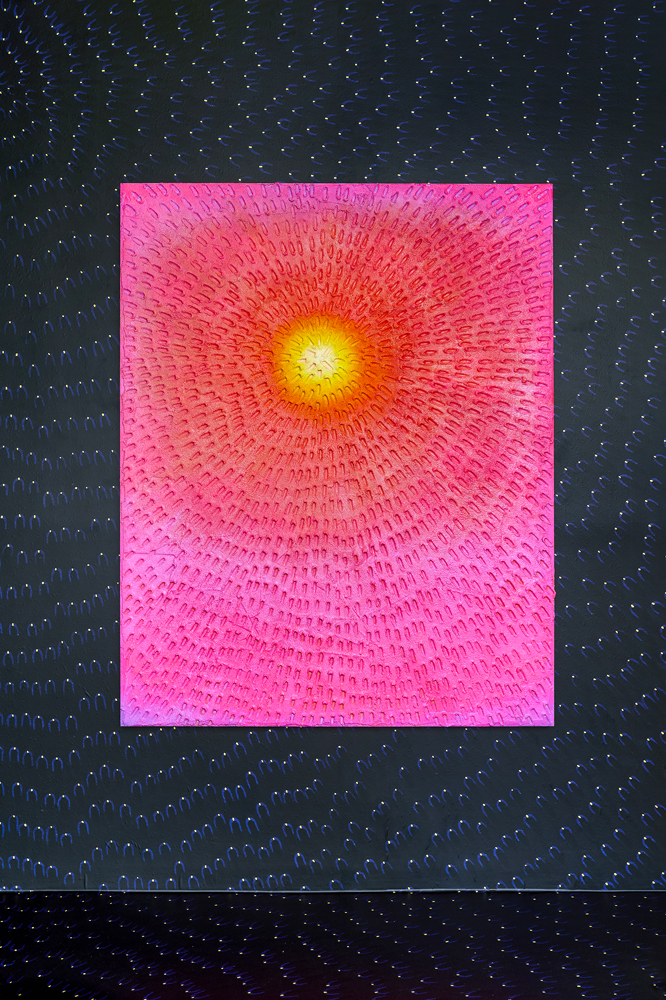

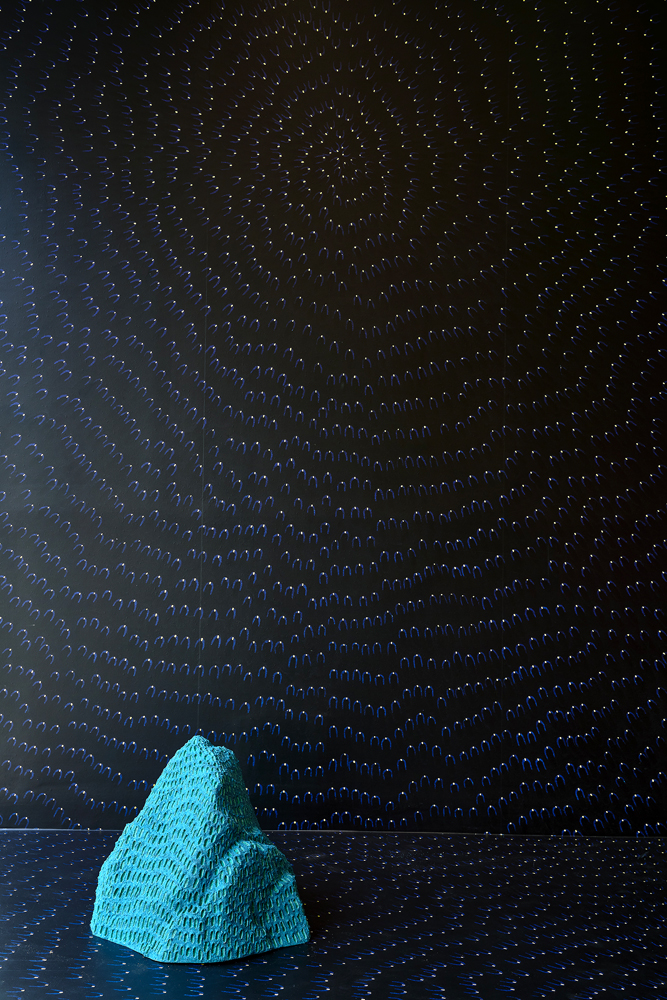

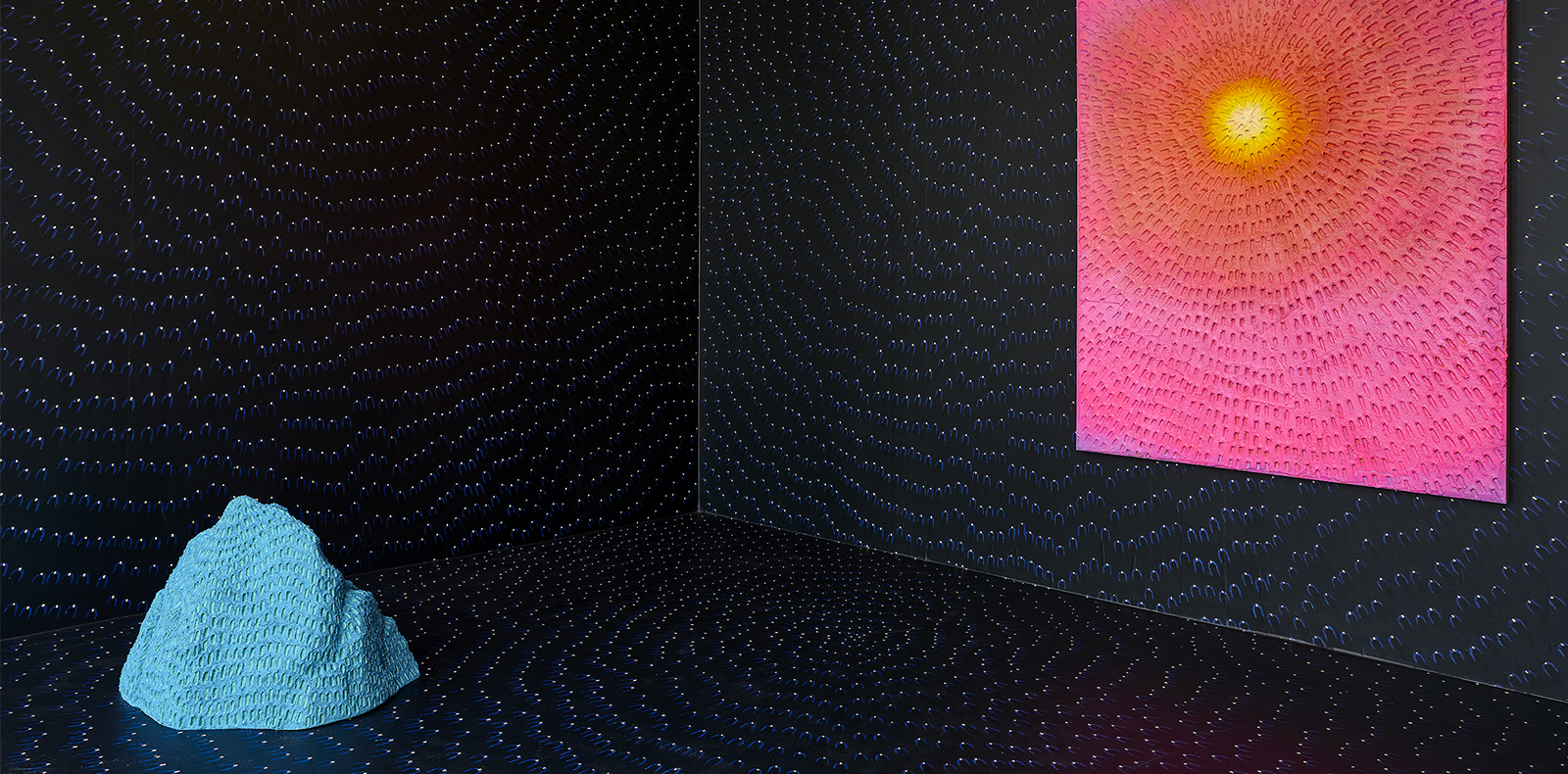

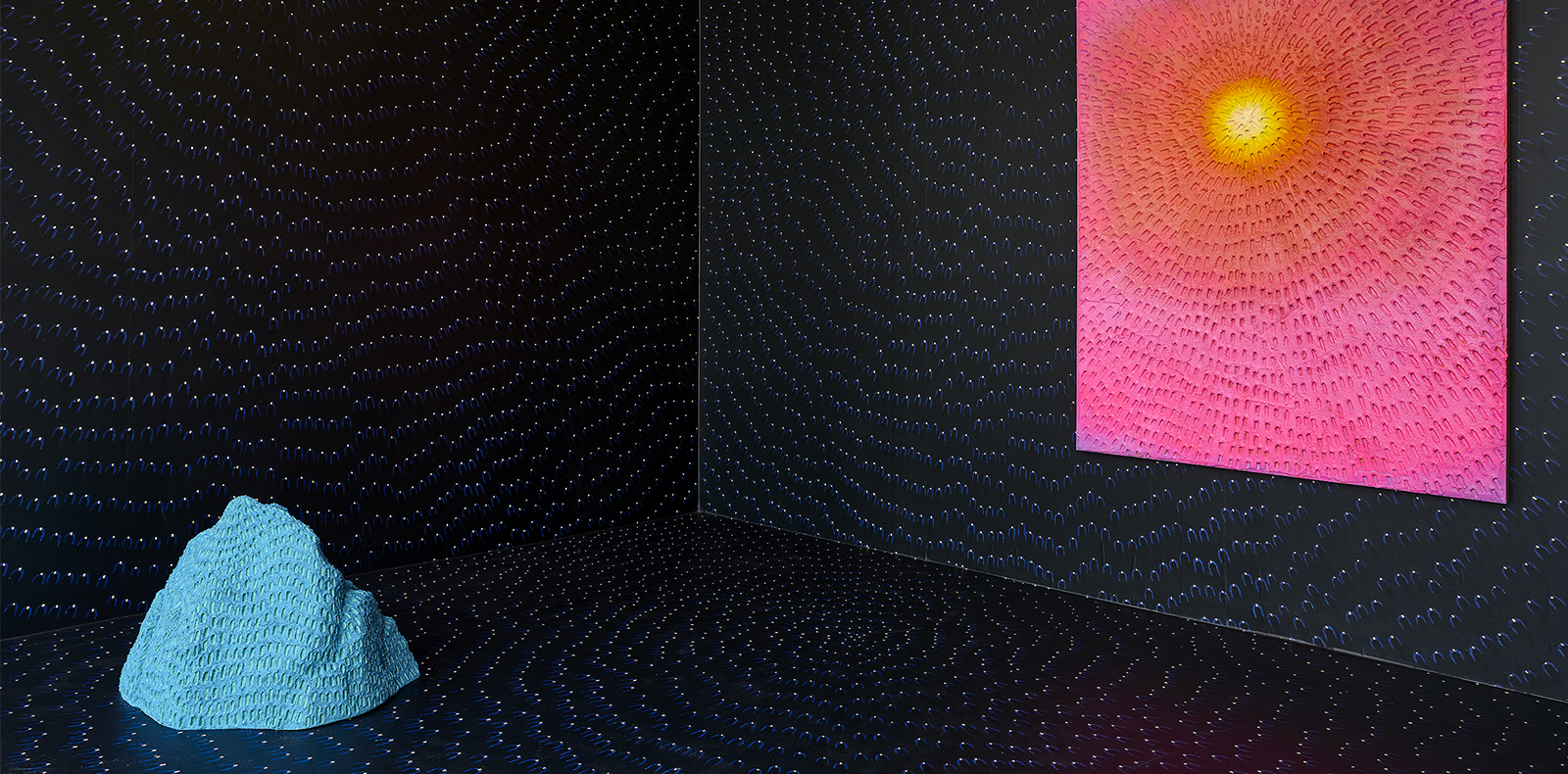

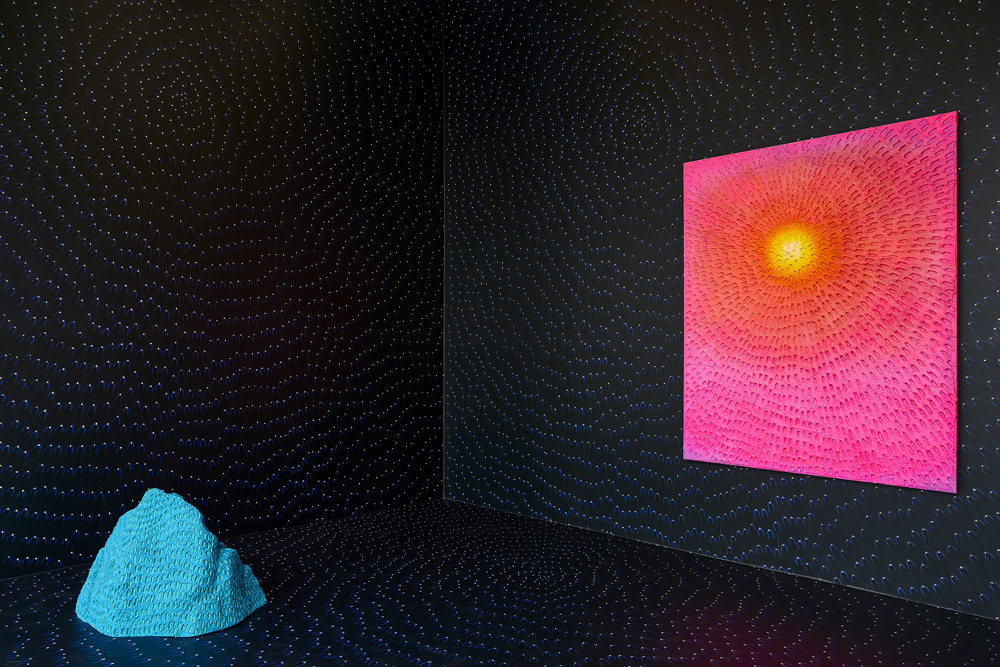

Au fil du temps, elle peaufine cette technique en creusant dans la matière des mandalas de trous peints pour en faire une signature ultra-reconnaissable, qui suscite l’intérêt de nombreux collectionneurs aux États-Unis, puis aux quatre coins du monde. Aujourd’hui représentée par trois grandes galeries d’art contemporain, dont David Kordansky à Los Angeles et la très internationale Gagosian, l’artiste quadragénaire n’a pourtant été que très peu montrée dans l’Hexagone. Jusqu’au 6 juillet, le galeriste italien Massimo De Carlo lui consacre sa première exposition personnelle à Paris dans son tout nouvel espace “Pièce Unique” inauguré en février 2020 au cœur du Marais, dont la particularité est de ne présenter qu’une seule œuvre en vitrine. Par la magie de l’artiste, cet espace blanc et lumineux, tapissé par un papier-peint du sol au plafond, est métamorphosé en ciel nocturne où s’invite la peinture rougeoyante d’un soleil crépusculaire et un rocher bleu ciel constellé de ses habituels trous – la première sculpture de l’artiste qu’elle dévoile au grand jour. Si Jennifer Guidi n’a pas encore pu se déplacer dans la capitale pour faire l’expérience physique de sa propre installation, nous la retrouvons sur Zoom, dans sa maison californienne baignée de la même lumière éclatante que ses œuvres.

Numéro : Dans les années 2000, jeune peintre, vous avez commencé à intégrer le sable à vos toiles afin d’y ajouter davantage de texture. Depuis, cette approche plastique est devenue votre signature. Comment en êtes-vous venue à cette technique ?

Jennifer Guidi : L’idée d’utiliser le sable en peinture me venait en tête régulièrement. J’étais très attirée par les toiles qui en contenaient, qu’elles soient signées Pablo Picasso, Jean Dubuffet ou autre. Cette texture me plaisait. Même sur la plage, lorsque je dessinais dans le sable et y creusais des trous, je me demandais déjà comment transposer cela sur une toile et en faire un matériau pérenne. J’ai donc commencé à mélanger le sable à la peinture à l’huile pour obtenir cet effet. Il m’a sans doute fallu un an pour régler différents éléments et tester différents types de traces, puis quelques années encore avant de trouver mes propres motifs : ceux-ci étaient tantôt aléatoires et organiques, tantôt précis et répétitifs. Ensuite, ces essais plastiques ont rencontré les symboles déjà présents dans mes peintures. Lorsque c’est arrivé, j’ai eu une sorte d’épiphanie : soudainement, tout se connectait dans mon travail et je pouvais désormais utiliser cette technique comme une armature, avec différentes couches ajoutées au fur et à mesure. Pendant longtemps, j’ai travaillé le sable d’une seule manière, jusqu’à ajouter une nouvelle couche qui a créé davantage de vibration. C’est très excitant pour moi de jouer avec les couleurs qui apparaissent en surface, et permettent de créer cet effet optique.

Votre technique récente, consistant à creuser le sable sur la toile, à le peindre comme un bas-relief, vous a été inspirée par un séjour à Marrakech en 2012. Les voyages semblent influer beaucoup sur votre imaginaire. Face à la récente impossibilité de se déplacer, comment avez-vous nourri votre créativité depuis un an et demi ?

C’est une bonne question. Rester coincée chez moi à Los Angeles était si rare avant cet épisode ! J’estime quand même avoir eu beaucoup de chance d’être artiste dans ce contexte. Je pouvais aller dans mon studio, créer et m’investir dans ce que j’ai voulu faire toute ma vie. J’ai donc passé beaucoup de temps à parcourir mes photos et mon travail, à archiver mes œuvres, à réorganiser mon matériel et mes affaires. J’ai aussi identifié de nombreux éléments que j’avais envie d’intégrer à mes nouvelles œuvres. De plus, ma pratique artistique est très liée à ma pratique méditative : c’est un moment durant lequel beaucoup d’idées me viennent, et je crois fermement au « voyage intérieur ». Tout ce dont nous avons besoin, et toutes nos idées, sont véritablement au fond de nous-mêmes, et en prenant le temps de nous asseoir et de réfléchir, on peut parvenir à s’y connecter. Le confinement a donc été le moment de me consacrer à cette introspection.

Cela vous arrive-t-il de vous lasser de cette technique ou de la trouver répétitive ?

Mes œuvres sont faites de cette répétition, et malgré cette répétitivité – que j’apprécie –, il s’y passe toujours quelque chose de légèrement nouveau. Mon œuvre se divise en deux grands types de peintures : celles que j’appelle “mandalas de sable”, avec une épaisse couche de sable où je creuse mes trous, et les “mandalas de l’univers”, où je pars d’un fond ensablé lisse pour peindre ensuite un mandala par-dessus. En ce moment, je joue avec tous ces différents arrière-plans pour y ajouter des traces et créer de nouvelles séries de peintures. Par exemple, j’imaginais une toile sur laquelle je travaille rester dans un orange monochrome, mais récemment je ne l’ai pas trouvé aussi fort que je le souhaitais. J’ai donc commencé à peindre en bleu électrique à l’intérieur, pour faire ressortir la précédente couleur. Jouer avec les couleurs et le pointillisme, jouer sur la façon dont on les ressent et installer des atmosphères est vraiment très stimulant. Pour moi, c’est une belle manière de passer sa vie ! (Rires)

Comment le décor de Los Angeles et de la Californie nourrissent-ils votre travail ?

À Los Angeles, nous sommes encerclés par les montagnes que je vois tous les jours quand je me rends à mon studio. La lumière dans cette ville, notamment celle des levers et couchers de soleil, compte beaucoup pour moi, et j’essaie d’y faire attention quotidiennement. En hiver, particulièrement, cette lumière est unique lorsqu’elle se répercute sur les immeubles et les montagnes. Los Angeles a l’avantage d’être une grande ville qui offre une connexion directe au monde urbain, et cette pulsation, cette énergie, me sont vraiment nécessaires pour créer. Et en même temps, en haut d’une rue on peut aller se perdre dans la verdure de l’immense Griffith Park, qui offre une vue incroyable sur la ville. J’aime cette dualité.

“Je crois définitivement en l’existence d’un monde spirituel, auquel nous pouvons accéder dès que nous nous y ouvrons.”

Vos œuvres contiennent des symboles récurrents comme les serpents, la lune ou le soleil, les triangles… A quoi font-ils référence ?

Je m’intéresse particulièrement aux anciennes civilisations. L’Egypte antique et les pyramides ou encore la symbolique celte en font partie. L’art était intimement lié à la vie dans ces civilisations, conduisant les individus à communiquer par des images, et j’adore cela. Même lorsque l’on se promène en Italie ou en France aujourd’hui, on peut apercevoir des symboles religieux partout, et ceux-ci attirent immédiatement mon regard, comme la trinité ou le caducée. À ce titre, dans mon travail, le serpent est à la fois l’incarnation de la transformation et la créativité, la renaissance et la mue, mais aussi la médecine et la guérison.

La dimension ésotérique et spirituelle de votre travail est très forte, à l’heure même où les sciences occultes comme l’astrologie, la Wiccan ou encore la cartomancie connaissent un regain de popularité. Pensez-vous que vos inspirations s’inscrivent dans un phénomène plus global ?

Longtemps, j’ai peint sans savoir où je voulais aller, et je crois en la possibilité de demander au monde quoi faire et sur le pouvoir de l’attraction. Les réponses à ces questions me viennent principalement lors de ma méditation. Beaucoup de personnes qui la pratiquent partagent avec moi un même constat : méditer permet de se connecter au-delà de notre monde. Je ne crois pas nécessairement en la sorcellerie, mais je crois définitivement en l’existence d’un monde spirituel, auquel nous pouvons accéder dès que nous nous y ouvrons. En tant qu’artistes, nous avons cette intuition qui nous guide dans différentes directions, que cela soit dans les tréfonds de notre âme ou autour de nous. Plus généralement, le fait d’être si connectés à nos écrans, nos téléphones et nos réseaux sociaux nous apporte beaucoup de belles choses, mais nous empêche également de se connecter à nous-mêmes avec sincérité et d’être plus en phase avec la nature, ce qui pourrait expliquer ce regain d’intérêt pour l’ésotérisme.

Récemment, un artiste me confiait que le terme “abstraction” était souvent mal utilisé dans l’art, soulignant que de nombreuses œuvres abstraites comportaient en réalité des sujets très concrets et identifiables. Comment envisagez-vous cette notion d’abstraction ?

J’ai commencé par la peinture figurative à travers un apprentissage très traditionnel. Lorsque je devais représenter ce que je voyais autour de moi, et qu’il s’agissait uniquement de traduire, en peinture, le réel perceptible, je ne me sentais pas vraiment à ma place. Pour autant, il m’a fallu beaucoup de temps avant d’avoir la confiance suffisante pour créer une peinture abstraite, pour me débarrasser de tous les éléments sauf des couleurs et des textures… Il y avait toujours une partie de moi qui se demandait : qu’est-ce que ma peinture peut bien signifier si on n’y voit aucune image ? Aujourd’hui, cela me plaît de ramener mon héritage figuratif dans mon travail, tout en conservant ma liberté d’aller où je le souhaite.

Votre installation lors de la dernière FIAC physique, en 2019, était très originale. Vous aviez présenté une série de petits dessins colorés au sein d’une arène noire, elle-même installée dans le stand blanc et carré de la foire, de manière à immerger complètement le visiteur dans votre œuvre. Pourquoi le dispositif d’installation est-il si important pour vous ?

Parce que c’est un ensemble. Le lieu, la manière dont sont présentées mes œuvres, ce que le public et moi ressentons, tout cela est très important. Quand David Kordansky m’a dit qu’il souhaitait présenter uniquement mes dessins à la FIAC, j’ai d’abord refusé : tout ce que je pouvais visualiser alors, c’étaient mes petits dessins alignés dans un carré blanc où personne ne pourrait en faire l’expérience comme je le souhaitais. J’avais passé beaucoup de temps à les réaliser, et je voulais vraiment qu’on les voie ! Alors que je m’interrogeais sur la manière de créer un espace au sein d’un stand de foire, l’idée de l’arène noire m’est venue à l’esprit. C’est pareil pour mon exposition à Paris. Je ne veux pas me contenter d’accrocher une œuvre au mur, j’ai envie que le public en fasse l’expérience dans un certain type d’environnement.

Comme la plupart des artistes, vous êtes habituée à présenter plusieurs œuvres dans une même exposition. Avec son concept Pièce Unique, la galerie Massimo De Carlo choisit, au contraire, d’exposer dans sa vitrine parisienne une seule œuvre. Comment avez-vous abordé cet exercice ?

Justement, je ne m’y suis pas vraiment conformée (rires) ! Quand Massimo a ouvert cet espace, j’étais très enthousiaste de découvrir son concept . J’ai immédiatement voulu y réaliser une installation, ce que j’ai fini par faire. J’ai envisagé l’intégralité de cet espace comme un cube, que j’ai recouvert d’un papier-peint, où j’ai ensuite accroché une peinture et exposé pour la première fois l’une de mes sculptures. J’imagine ces trois éléments comme une seule œuvre, un même monde. Pendant la pandémie, j’ai créé un jardin de sable dans mon studio, d’où sont apparues mes premières sculptures en pierre. Je les ai traitées comme mes peintures : ce sont des pièces en bronze que j’ai moulées sur des pierres auxquelles j’avais au préalable ajouté du sable et creusé des trous dedans. Elles portent ainsi ma signature. À Paris, le rocher bleu que je présente est la toute première sculpture exposée de toute ma carrière. À mes yeux, elle ressemble à une petite montagne, en ce sens assez proche de mes Mountain paintings : c’est presque comme si j’en avais pris une et que j’en avais fait une forme pyramidale en volume.

Votre pratique picturale est déjà elle-même tridimensionnelle. C’est pourquoi cela me surprend que vous ayez commencé la sculpture si récemment !

Ma pratique de la sculpture est en effet très récente : je l’ai entamée en 2019, en réalisant ma première pièce en bronze, un serpent. La sculpture est difficile, et même si cela fait longtemps que je pense à m’y mettre, je ne voulais pas produire n’importe quoi dans le seul but de produire. Je suis bien plus à l’aise avec la peinture, et la sculpture était plus expérimentale pour moi. Contrairement au fait d’accrocher une toile au mur, installer une sculpture au sol ou sur socle est une démarche intéressante que j’ai été amenée à creuser davantage pendant le confinement. J’ai joué avec d’une façon plus organique en agrémentant mon jardin zen. Y ajouter des choses était pour moi comme construire de nouvelles idées. J’aimerais désormais étendre cette approche à des sculptures d’extérieur, beaucoup plus larges.

“J’envisage toutes mes peintures comme des sources d’énergies définies par leur vibration.”

Les trois pièces que vous exposez sont-elles reliées par une même thématique, ou une idée commune ?

L’installation s’appelle Points of Harmony. J’y joue avec le chiffre 3, que j’utilise notamment lorsque je fais mes peintures triangulaires. Ce sont des choses auxquelles je pense, des points saillants issus de ma vie ou de mes séances de méditation. Par exemple, la peinture que j’expose s’intitule Sungazing, car j’ai récemment rencontré un artiste avec qui nous avons parlé de la manière dont regarder le soleil pouvait générer de l’énergie dans notre corps. J’envisage toutes mes peintures comme des sources d’énergie, définies par leur vibration. Lorsqu’on leur fait face, debout, l’effet d’optique qu’elles créent implique un engagement physique avec elles. Sur le papier-peint que j’ai créé, j’ai démultiplié l’une de mes toiles, si bien que l’on croirait y voir un ciel nocturne bleu parsemé d’étoiles blanches. L’univers, le ciel, le soleil, les montagnes ou encore la terre sont toujours des éléments fondateurs de mon travail.

Envisagez-vous votre pratique artistique comme méditative ?

Oui. Quand je m’y mets vraiment pleinement, quand j’arrive au stade où je crée et je travaille, je me sens arriver dans un état assez proche du processus méditatif. Peut-être que cette répétitivité, le fait de constamment faire ces mouvements et ces empreintes permettent à mon esprit de quitter cette zone où il m’arrive encore de divaguer et penser à autre chose, à d’autres œuvres ou d’autres idées. Chez moi, tout part du désir de créer quelque chose qui ne cesse de revenir dans ma tête jusqu’à ce qu’il apparaisse devant mes yeux.