5

5

Rencontre avec Dominique Gonzalez-Foerster, la grande prêtresse de l’exposition

Elle est l’une des artistes françaises les plus respectées et célébrées dans le monde. Grande prêtresse de l’exposition, elle la transforme en environnements scénarisés, en récits et en expériences fantastiques. Chez elle, traverser une œuvre forme un voyage dans le temps, du XIXe siècle de Rimbaud au futur dystopique de Blade Runner, et dans des espaces physiques et mentaux nourris par la littérature, la musique et le cinéma. Pour créer ses œuvres-opéras, la Française s’empare de de tout le réel, de tous les imaginaires.

Propos recueillis par Thibaut Wychowanok,

Portraits par Katja Mayer.

Thibaut Wychowanok : La littérature semble tenir une place essentielle dans vos expositions. Récemment à Madrid, on distinguait au sol les couvertures d’ouvrages de Susan Sontag, de Walter Benjamin et du psychiatre François Tosquelles. Quelle place tiennent-ils non seulement dans l’exposition mais plus largement dans votre processus créatif ?

Dominique Gonzalez-Foerster : Les livres forment mon matériau de construction, la base de la création. Chaque champ – la littérature, le cinéma, la musique – correspond à un ensemble d’opérations, de décisions. À travers mes rencontres, et par ma nature expérimentale, j’ai eu la chance de traverser ces différents champs et d’en explorer les modes opératoires respectifs. J’effectue ensuite une série de translations. Dans les années 90, j’ai commencé à réaliser mes Chambres [des environnements mêlant mobilier, objets, son et lumière devenant des espaces mentaux peuplés de visions et d’apparitions] qui correspondaient à des translations de méthodes littéraires vers des espaces visuels. Comme des adaptations. L’Améthyste, qui était la toute première chambre, s’inspirait d’un roman de David Goodis. Puis sont venus Le Mystère de la chambre jaune et A rebours. Je réalise une espèce de traduction d’un champ à l’autre. La chambre existe littérairement et j’en fais un espace visuel d’exposition. J’ai également réalisé une série de tapis de lecture. Des tapis qui exposent leur propre bibliographie [à travers un ensemble de livres]. Je suis passionnée par les œuvres d’auteurs que je qualifierais d’“écrivains-blibliothèque”. Des écrivains comme W.G. Sebald, Roberto Bolano et Enrique Vila-Matas qui, dans chacun de leurs livres, convoquent dix ou vingt ou cent autres auteurs. Des livres qui contiennent une multitude d’autres livres, qui ont fermenté, infusé avec eux pour générer d’autres sens. Voilà le mode opératoire dont je me sens proche.

À quoi correspond une œuvre au final ?

Une François Tosquelles peut se décomposer en un très grand nombre de décisions. La première étant : Est-ce que je la fais ou pas ? Quel sera le medium ? À quelle échelle ? Impliquera-t-elle d’autres personnes ? Certaines sont très complexes et le spectateur pourra difficilement en décomposer toutes les opérations de pensée, de décision. C’est une direction vers laquelle nous avons avancé dès les années 90 avec Pierre Huyghe et Philippe Parreno : des œuvres dans lesquelles on entre, et qui ont une durée et une programmation. Je parle finalement comme une informaticienne : réaliser une œuvre comme on code un programme.

Vos œuvres sont traversées par cette ambivalence. Elles évoquent des sensations, une certaine nostalgie, et sont en même temps très précisément structurées, avec la rigueur technique d’une scientifique.

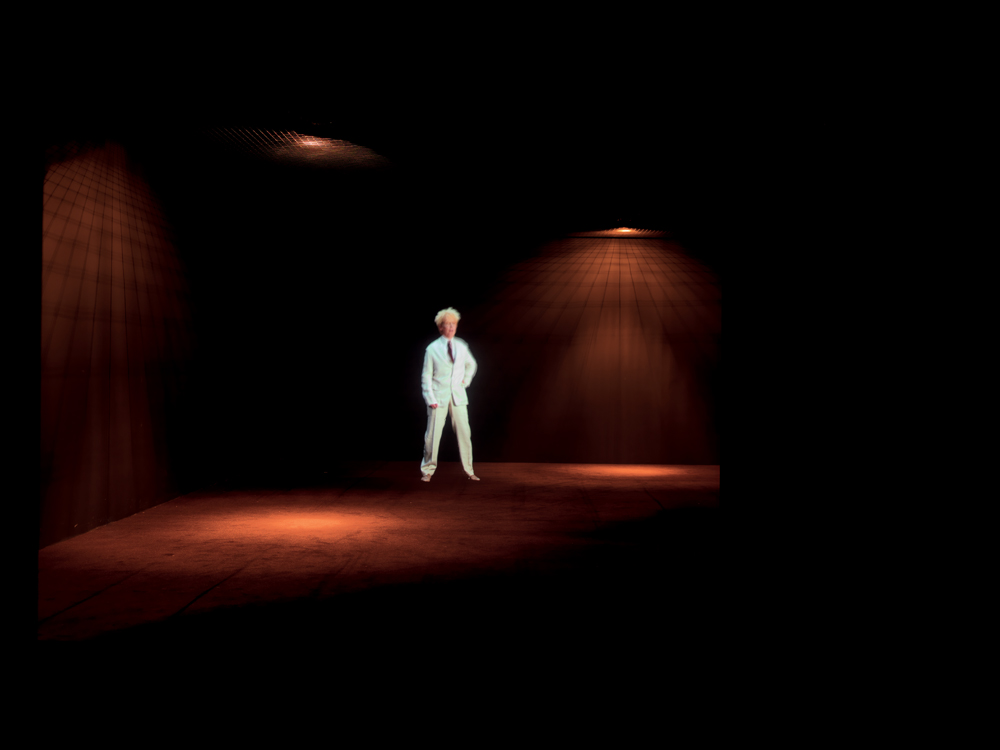

En effet, la structure – le mode opératoire – est pensée pour produire quelque chose de l’ordre d’une sensation qui peut être très évanescente. Avec l’œuvre Séance de Shadow [1998 au Musée d’Art moderne de la ville de Paris], on passe par exemple devant des lampes avec capteurs qui s’allument au passage et projettent l’ombre du visiteur sur les murs. Cela forme un sorte de proto-cinéma. Avec Opera (QM.15) qui était présenté à la Bourse de commerce l’année dernière [apparition holographique de Dominique Gonzalez-Foerster en Maria Callas], l’illusion et la sensation rejoignent le côté extrêmement technologique. Mais j’aime que ce côté fabriqué ne se voit pas trop. J’aime le mystère, le secret et l’apparition.

Avec cette illusion fabriquée de l’hologramme ou de vos dioramas, on retrouve quelque chose de l’origine du cinéma…

L’exposition et le cinéma sont réunis au départ par cette idée de panorama, avant de se séparer. C’est pour cela que le titre de mon exposition au Centre Pompidou contenait cette date importante de 1887 : l’année de naissance de Marcel Duchamp, et une année qui a aussi vu apparaître de nouveaux systèmes liés aux ondes et aux projections. Cela a nourri nos réflexions avec Pierre Huyghe et Philippe Parreno dans les années 90. Comment faire revenir le cinéma, la narration, les effets spéciaux etc. dans l’exposition. C’est passé notamment par le “black cube”, la salle noire, par la place de la vidéo… Cela a donné lieu à un nouveau rapport à l’espace dans l’exposition, à la mise en place de continuité et de programmes en son sein. J’y reviens toujours. Dans l’exposition à la Serpentine Gallery à Londres l’année dernière, il y avait un panorama à 360°, un diorama holographique et de la réalité virtuelle. La VR, c’est le panorama d’aujourd’hui. C’est encore bancal d’un point de vue technologique. Il faut vouloir y croire, mais ça a sa beauté. Parce que c’est un bricolage justement.

Encore une fois, nous ne sommes jamais dans l’illusion pure…

J’aime le dispositif. Comme le théâtre, il faut choisir d’y croire. Avec Endodrome, environnement présenté à la Biennale de Venise en 2019, je fais de la VR un petit théâtre où celui qui porte le casque semble participer à une séance mediumnique. Cela donnait quelque chose que l’on pouvait visualiser de l’extérieur et de l’intérieur. Évidemment, ce n’est pas une illusion complète au sens d’un trip chamanique. À tout moment, on peut avoir conscience que l’expérience est cadrée mais je crois que la beauté vient en partie de là aussi.

“Préparer mes apparitions, c’est comme préparer un hold-up. Il y a cette excitation…” – Dominique Gonzalez-Foerster

Pour en revenir aux panoramas, ce dispositif est assez récent dans vos œuvres. Quel est son origine ?

Il y a deux ans, pour l’exposition à la Sécession viennoise, j’ai eu cette vision d’un immense collage, d’une grande manifestation transféministe [Dominique Gonzalez-Foerster y convoquait 235 protagonistes de son panthéon personnel, des “amis inspirants, non binaires, trans, queers, fluides, hybrides, lesbiennes, gays, pan, humains et non-humains, d’aujourd’hui et d’autrefois”, dans un dispositif spectaculaire qui plaçait le spectateur au centre d’une “belle foule joyeuse, presque lyrique, comme une marche, une manifestation, une excursion…”]. Cette envie de collectif et d’hyper énergie arrivait après le confinement et cette saturation de l’isolement. À la même période, il y avait aussi ces manifestations importantes aux États-Unis mais aussi à Bobigny en France à la suite du meurtre de George Floyd [un Africain-Américain tué par un policier en 2020 à Minneapolis]. Ce qui est paradoxal, c’est que pendant des années avec les “chambres”, je ne montrais ni corps ni personnage. Je voulais laisser cette place au seul spectateur. C’était un tabou pour moi, jusque dans mes films où j’avais un rapport très pudique aux acteurs. J’ai effectué un “retournement” il y a dix ans avec les apparitions [l’incarnation par Dominique Gonzalez-Foerster de personnages comme le poète Edgar Allan Poe (1809-1849), Louis II de Bavière (1845-1886), la danseuse Lola Montès (1821-1861), Fitzcarraldo (personnage de fiction et titre du film de Werner Herzog sorti en 1982) ou la romancière Emily Brontë (1818-1848), en hologramme ou lors de performances] Les panoramas constituent en quelque sorte un catalogue des apparitions se transformant en foule.

Lors de vos apparitions, incarnez-vous un personnage ?

J’imagine ces apparitions comme des “chambres”, un espace. Parfois je parle d’un état de transe préparé. Il n’y a pas de répétition, ce n’est pas un travail d’acteur mais un processus d’infusion lente de nombreuses informations. La préparation se fait plutôt autour des vêtements, du maquillage, des cheveux. C’est très technique, comme préparer un hold-up. Il y a cette excitation. Cela m’évoque ce film de Woody Allen, L’Homme irrationnel (2015). Joaquin Phoenix joue un prof de philo déprimé qui sort de son état dès qu’il se met à imaginer un projet [l’assassinat d’un juge qui lui paraît nuisible]. C’est un peu pareil pour moi. Je ne suis pas dépressive mais mélancolique. Quand j’initie tous ces préparatifs pour mes apparitions, pendant des mois, je rentre dans un autre état. Je lis des dizaines de livres, je regarde des dizaines de films. Je me rends dans certains endroits. La préparation est minutieuse et longue, fructueuse. J’accumule les données. Et ce dispositif que je mets en place me permet d’avoir assez de confiance pour tout laisser sortir. C’est pareil pour les concerts d’Exotourisme [Dominique Gonzalez-Foerster se produit en live avec le musicien Perez].

Ces apparitions questionnent l’identité, toujours fluide, changeante, féminine et masculine… Un sujet particulièrement prégnant aujourd’hui.

J’ai toujours eu l’impression d’avoir les deux en moi. Peut-être en raison du contexte dans lequel j’ai grandi : les années 70, une enfance hippie et unisexe… Avec mes frères, il n’y avait pas de différence. On avait la même longueur de cheveux, les mêmes vêtements, les mêmes jouets. Je n’ai pas été trop genrée dans mon enfance. De base, j’étais féministe, ma mère était féministe. Mais lorsque des expositions ont commencé à apparaître avec le label “artistes femmes”, j’ai commencé à être un peu irritée. Je défends l’idée d’une action positive mais, pour moi, qui n’avais envie de me définir ni femme ni homme, je n’avais pas envie de lutter pour ça. Être une artiste femme n’a jamais été mon moteur principal. Et pourtant, évidemment, c’est un point important. Le féminisme était déjà dans mon parcours. Mais je l’ai peut-être considéré comme un acquis. Petite, je pensais que tout le monde était féministe, que tout le monde était écologiste. J’ai beaucoup déchanté. Si je repense à mon enfance, nous vivons dans la pire des dystopies aujourd’hui. Une partie de ce qui pouvait arriver de pire est arrivé. Ma génération a peut-être vécu sur l’acquis politique de nos parents sans voir venir le retour de bâton ni ce rapport aux différentes identités. Ce n’est que ces dernières années, suite à la rencontre avec Paul B. Preciado et toutes sortes de lectures qui ont irrigué les panoramas, que j’ai pu faire une mise à jour. Et c’est intéressant parce qu’on se rend compte a posteriori que toute une pratique artistique de ma génération, de Pierre Huygue et Philippe Parreno, ont évacué ces questions. Il y a un angle mort. Comme si nous avions pensé que ces questions étaient dépassées, sous-jacentes mais dépassées. Les apparitions m’ont permis de renouer avec cette question de la complexité des identités, d’expérimenter des êtres intérieurs, notre multitude intérieure.

Qu’en est-il pendant vos concerts ?

J’aime dire que je ne suis pas une chanteuse mais une réplicante. Sur scène, je suis un personnage de Blade Runner (1982) [des androïdes répliques d’êtres humains dont la disparition est programmée]. Ils nous posent la question de l’humain. Les réplicants peuvent avoir des souvenirs d’autres personnes par exemple. Et des émotions. Le monologue de la fin du film pose une question essentielle : Ne sommes-nous pas tous finalement des réplicants ? Fabriqués par des modalités sociales et génétiques ? Dans la scène finale de Blade Runner, le réplicant joué par Rutger Hauer, se souvient de moments, de choses extravagantes et belles qu’il a vues et il pleure sur la disparition de cette mémoire subjective. Un rapport au monde conscientisé et poignant. Le réplicant est pour moi un formidable outil philosophique. Notre rapport à la conscience et aux émotions est tellement opaque. Nous sommes pris quotidiennement dans une série d’opérations qui nous font l’oublier mais il y a une grande opacité dans la manière dont nos perceptions se transforment en émotions. Il y a quelque chose de poignant dans la conscience.

Pouvez-vous nous en dire plus sur votre panorama de héros et héroïnes présenté à la galerie Albarrán Bourdais à Madrid ?

C’est une pharmacie un peu étrange qui évoque une enseigne chinoise, de Macao par exemple. Une pharmacie onirique et spiritualiste mais aussi tropicale. On y pénètre comme dans une boîte. À l’occasion d’un voyage à Lisbonne pour un festival de cinéma, j’ai fait des recherches sur les pharmacies locales et découvert qu’un musée leur était dédié à dix minutes de l’hôtel. C’était fou, parce qu’un musée de la pharmacie, il ne doit pas y en avoir des dizaines. Les pharmacies y étaient présentées un peu comme des dioramas. Il y en avait datant des XVIIe et XVIIIe siècles et de Macao, entièrement reconstituées. Cela me ramène aux “chambres”, et je pense aussi à Pharmacy le premier ready-made de Marcel Duchamp. Avec le Covid, les pharmacies n’ont jamais été aussi présentes. J’étais obsédée. Cela m’a rappelé aussi un voyage à Séoul il y a vingt ans. Les néons verts en croix faisaient penser aux néons rouges des églises là-bas. Les pharmacies sont-elles nos nouvelles églises ? Ce sont en tout cas des espaces riches au niveau sémantique, où il est question de notre rapport au corps, à nos organes, nos hormones. Une pharmacie est aussi intéressante qu’une librairie.

À l’étage inférieur de la galerie, vous présentez une œuvre inédite, un journal digital initié au début du Covid. De quoi s’agit-il ?

En février 2020, j’ai commencé à rassembler des fragments d’articles, de journaux en ligne, liés au Covid puis à d’autres évènements. J’avais besoin de comprendre, de ne pas me laisser submerger. Je copiais-collais ces fiches comme un recueil en ayant en tête le philosophe Walter Benjamin et l’ouvrage de Victor Klemperer (1881-1960) [LTI, la langue du IIIe Reich], ce sociologue allemand qui a tenu un journal pendant la montée du nazisme, notant l’apparition de mots nouveaux mais aussi les déviations d’usage de mots existants. Avec l’apparition du Covid, de nouveaux mots et usages sont aussi apparus, un lexique hyper-guerrier… Je voulais en garder une trace. Exovirus consiste en toutes ces fiches, toutes ces informations réunies digitalement, rendues accessibles et projetées depuis un ordinateur sur le mur.

Exposition de Dominique Gonzalez-Foerster, “Apparitions (a selection”, jusqu’au 9 septembre 2023 à la galerie Albarrán Bourdais, Madrid.

![Amigo de El Friki y pared rosa (série Bravo) [2021-2024]. © Courtesy of Felipe Romero Beltrán, Hatch Gallery & Klemm’s Berlin.](https://numero.com/wp-content/uploads/2025/11/thumb-felipe-romero-beltran-numero-art.jpg)