16

16

Comment le photographe Alain Keler sublime l’Amérique des Trente Glorieuses

En 1971, le Français Alain Keler veut devenir photographe. À 26 ans, il prend un aller simple pour New York et entame un riche voyage de deux ans sur le territoire américain, durant lequel le photojournaliste – qui a depuis obtenu le prix W. Eugene Smith en 1997– documente avec sensibilité sa première rencontre avec le nouveau monde. Retour sur ce parcours visuel, exposé à Paris jusqu’au 30 avril, par la Fisheye Gallery.

Par Alice Pouhier.

“Le week-end, le démon de la photographie reprenait le dessus et j’arpentais les rues et parcs de la ville à la recherche de photos à faire”, confie Alain Keler dans son journal. Nous sommes alors le dimanche 13 Juin 1971. Fraîchement débarqué à New York en avril de la même année “pour les beaux yeux d’une Américaine” rencontrée en Asie, le photographe encore amateur, âgé de 26 ans, lassé de son Auvergne natale, vient d’achever un tour du monde d’un peu plus d’un an et demi. Un attaché-case rempli de ses clichés sous le bras, il se présente dans le bureau de John G. Morris en espérant obtenir un poste de reporter photo. Si le directeur réputé de la photographie du New York Times n’est alors pas très convaincu par l’enthousiasme du jeune homme, il ne se sait pas qu’un quart de siècle plus tard, c’est lui-même qui le désignera lauréat du prestigieux prix W. Eugene Smith, récompensant chaque année les meilleurs photojournalistes – et qu’Alain Keler est l’un des deux seuls Français, avec Gilles Peress, à l’avoir obtenu.

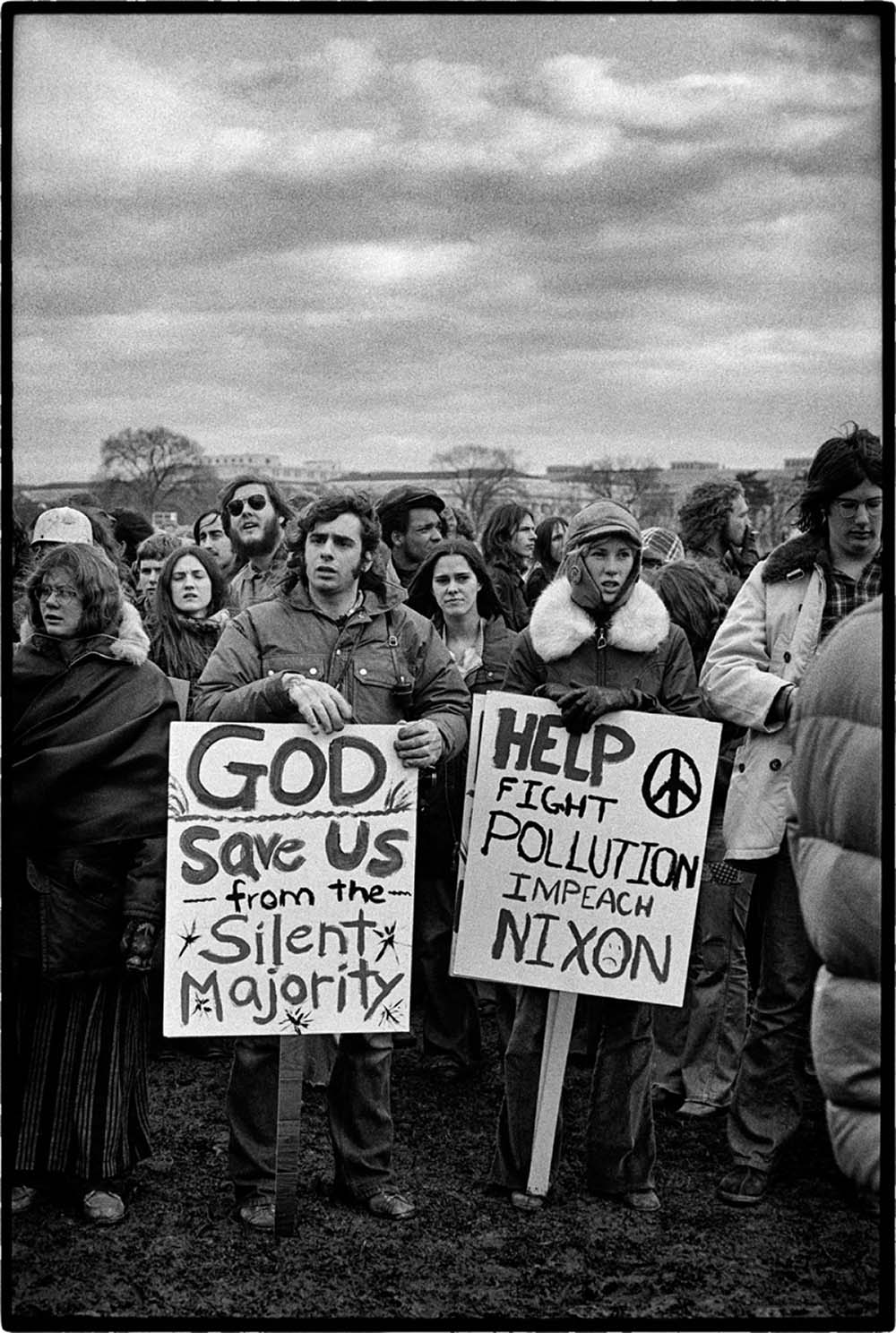

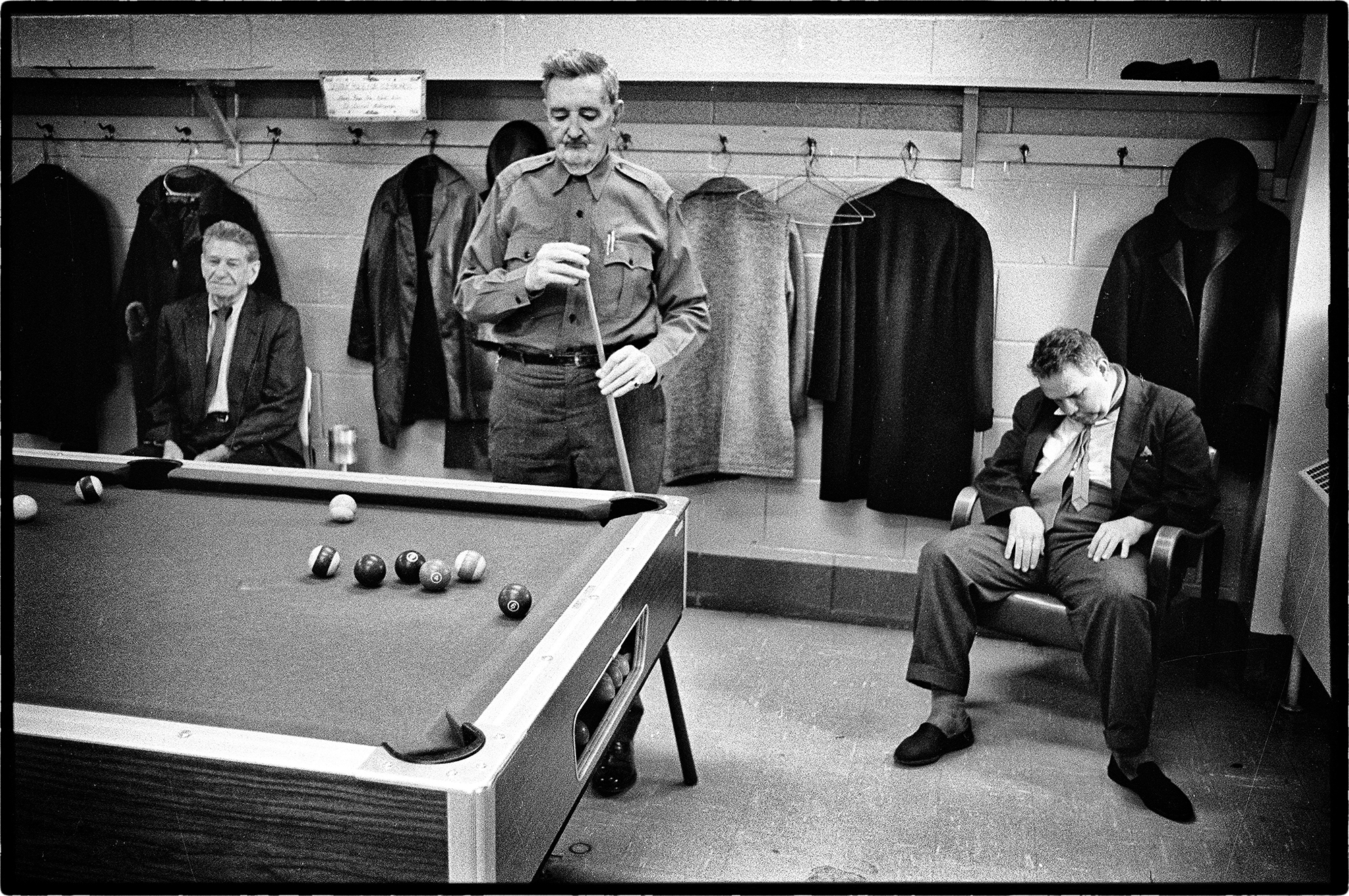

Mais en 1971, le photographe français à l’aube de sa carrière enchaîne encore les petits boulots pour vivre, travaillant comme serveur dans des hôtels et des boîtes de nuit. Fasciné par New York et assoiffé d’images, il profite de son temps libre pour déambuler à hauteur de foule dans les rues de la ville. Inlassablement, il documente la vie des travailleurs new-yorkais en immortalisant des scènes de vie urbaines, avec son Leica 35mm acheté à l’aide de ses maigres économies. Inspiré par la working class d’une Amérique qui bascule lentement vers le creusement des inégalités sociales, il sublime la banalité du quotidien de millions d’Américains, capturant un vieil homme assoupi dans le métro, des commerciaux en costume attablés dans un diner engloutissant un burger en vitesse, ou encore un banc esseulé dans le parc du Bronx, derrière lequel on aperçoit poindre le haut de l’Empire State Building et des Tours Jumelles. S’il se prend de passion la Grosse Pomme, Alain Keler s’aventure aussi à Washington pendant les manifestations hippies – et visionnaires – contre la pollution en plein mandat de Richard Nixon, et capture les visages d’une foule engagée, unie par un combat commun. Les années du photographe passées sur la côte Est des États-Unis, de 1971 à 1973, posent les jalons de sa vision philanthrope de la photographie, lui qui place l’humain au cœur de sa pratique.

En mars 2020, le photographe de 74 ans, globe-trotter enfermé dans son appartement parisien, ne peut s’empêcher d’utiliser son heure quotidienne de promenade pour immortaliser la capitale confinée. Quand il n’est pas sur le Pont Neuf ou place de l’Opéra, il redécouvre des trésors de photographie oubliés au coin d’une valise : c’est ainsi qu’il met la main sur une quarantaine de planches-contact, souvenirs indélébiles de ce premier voyage aux États-Unis. Comme il aime à le dire sur son blog Tumblr, qui recense depuis 2011 son travail et l’accompagne d’anectodes et d’impressions écrites sur le vif, “la mémoire est photographie”. C’est justement ce corpus visuel minutieux, dépeignant l’Amérique de la fin des Trente Glorieuses au fil de dizaines de clichés en noir et blanc, qui habille en ce moment les cimaises de la Fisheye Gallery dans l’est parisien : le témoignage authentique et immersif d’un pays déjà, il y a tout juste 50 ans, empli de paradoxes.

« AMERICA » d’Alain Keler, du 11 mars au 30 avril à la Fisheye Gallery, Paris 10e.