21

21

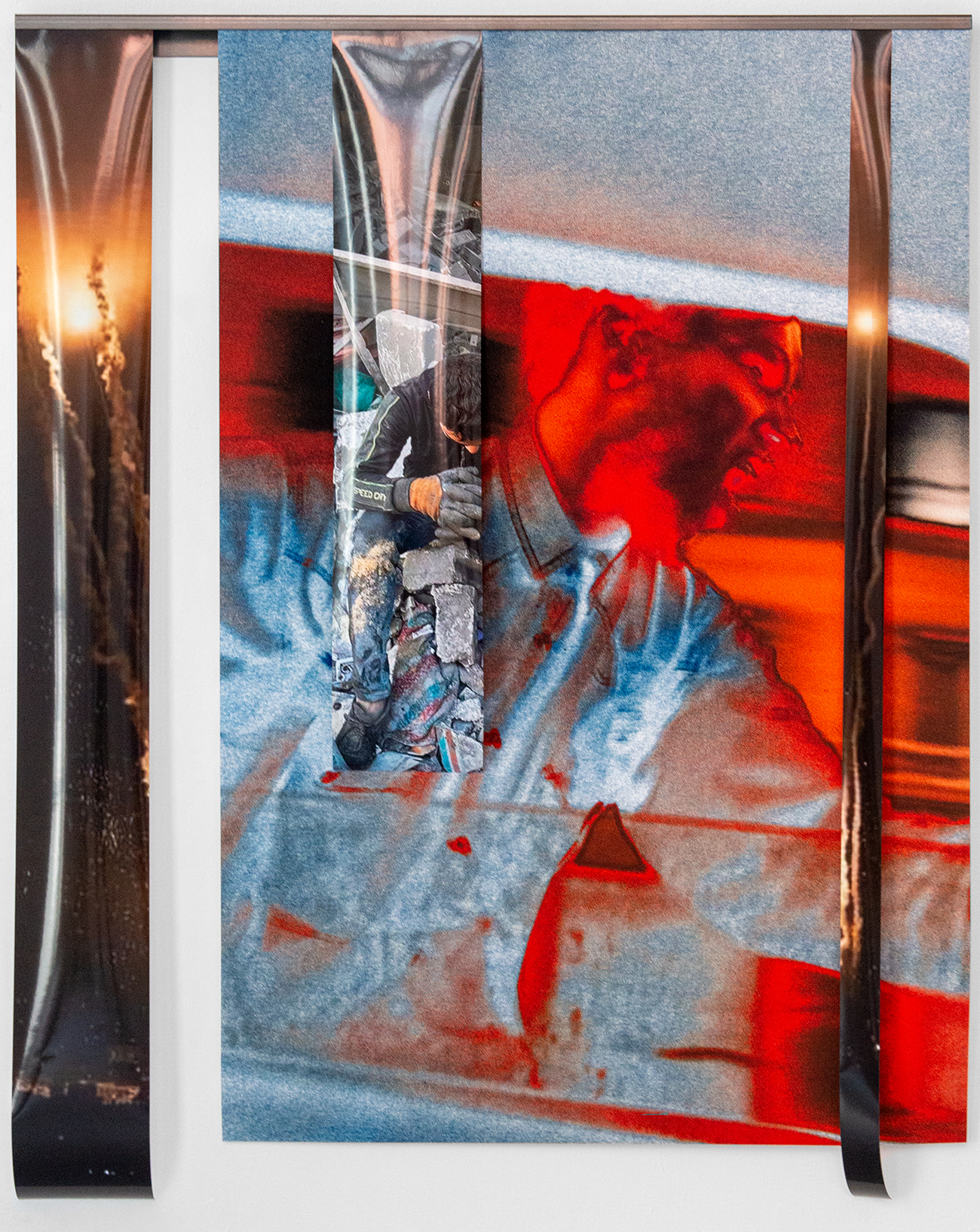

Plongez dans l’incroyable performance Sex d’Anne Imhof

En 2017, Anne Imhof prenait possession du Pavillon allemand de la Biennale de Venise pour y déployer son Faust. Récompensée d’un prestigieux Lion d’or, la performance onirique et radicale, opéra brutal d’un XXIe siècle exsangue, s’imposait aussitôt comme le chef-d’œuvre de notre génération. Quatre ans plus tard, l’artiste allemande prend possession des 10 000 m2 du Palais de Tokyo à Paris pour une exposition exceptionnelle, bousculant l’architecture du musée par un gigantesque labyrinthe pictural, sculptural et sonore. Parmi les œuvres présentées, Anne Imhof y expose le film de sa performance Sex, présentée à la Tate Modern en 2019. L’occasion de revenir sur cette expérience radicale, racontée à l’époque par la poétesse américaine Eileen Myles dans Numéro art.

Texte par Eileen Myles,

Photographies par Nadine Fraczkowski.

Mon psy m’a dit que l’histoire de ma vie, jusqu’à présent, s’était écrite à la craie. Mon travail procède de manière analogue. Pas celui d’Anne Imhof. Une grosse pendule paresseuse, je dirais. L’autre soir, en quittant Sex, on nous a remis un livret avec Eliza Douglas [peintre et muse d’Anne Imhof] sur la couverture. J’ai com- mencé à le feuilleter, mais je me suis dit que j’allais plutôt d’abord coucher mes impressions ici, griffonner ce qui me venait, et que la lecture viendrait dans un deuxième temps. Lorsque vous lirez ceci, sachez que je serai, moi, en train de lire.

“J’ai l’impression qu’Anne pourrait diriger une secte dans une Russie du Moyen Âge.”

J’avais vu passer le nom d’Anne à la Tate, et j’ai envoyé un texto à Eliza (nous nous sommes connues à New York) pour lui demander une place. Puis il m’en a fallu d’autres, pour ceux qui m’accompagneraient, toujours plus nombreux, cinq, et avec un enfant. J’envoyais constamment de nouveaux textos, pour avoir d’autres places. Et puis notre groupe s’est réduit (hop, plus d’enfant), et j’ai choisi d’emmener des gens qui n’étaient pas prévus au départ. Chanceux, nous (c’est- à-dire, à ce stade, un aréopage de poètes) avons été accueillis dans les “coulisses”, où Anne se faufilait partout, épuisée et radieuse, un peu comme une sorte de zélote, fanatique qui sait ? J’ai l’impression qu’Anne pourrait diriger une secte dans une Russie du Moyen Âge.

Nous nous sommes bientôt tous retrouvés dans l’un des tanks [anciens espaces industriels] du musée, sur la rampe d’accès plongée dans l’obscurité puis, rapidement, nous nous sommes précipités vers les premiers rangs. Une personne mince et élancée, aux cheveux noirs, vêtue d’un tee-shirt AOC et d’un sweat à capuche noir, était perchée sur un grand “T” blanc, une pièce de mobilier, là contre le mur. Elle regardait distraitement son téléphone, même si, bien entendu, tout et n’importe quoi pouvait arriver sur son écran. Une série d’instructions. Quelques minutes plus tard, on nous a tourné le dos, et les lumières ont produit un effet de soudain vacillement, un clignotement défiant la gravité dans le sens où, à ce moment-là, si vous aviez été une particule de lumière, vous vous seriez retrouvé en même temps à deux endroits différents, comme une image que l’effet lumineux aurait rendue instable. Un double, une ombre, et j’ai aimé ça. Des jeunes hommes sont arrivés. Il y avait en eux un thanatos. Ils se tenaient debout, dos au mur. Derrière nous, sur la plate-forme d’observation, le reste de la foule s’était à présent déployé. Parce que la performance s’annonçait déjà d’elle-même comme dépouillée, ce qui émanait de la foule, c’était le calme rugissement de sa faim. À ce stade, une musique discrète nous parvenait. Sur ma gauche, dans la lumière, l’entrée de l’autre tank. Et les gens mouraient de cette faim, regardant de là où ils étaient le spectacle. Pour être honnête, j’ai pensé à cette célèbre image du 11-Septembre, dans laquelle un groupe de personnes dont aucune ne serait sauvée se tient là, au sommet de l’une des tours. On les voit se tenir face à la fenêtre, sachant qu’ils sont pris au piège. Photo panoramique d’un voyage de classe de fin du monde. C’était ça aussi, et juste une soirée en ville, à Londres.

Tout ça était mortellement sérieux, mais reposant, aussi. Nous étions censés être là, tous autant que nous étions, pour participer au destin de chacun des autres, l’espace d’un instant, un bout de nuit. C’était un samedi. Un peu plus tard, je me suis retrouvée dans cette autre position dépravée, “privée-de”, et je m’en suis délectée, comme d’une petite mort. Eliza se tenait toujours accroupie. Puis elle s’est redressée et a bondi avec souplesse jusqu’au sol. J’imagine que lorsqu’on est grande et mince, le corps doit être un instrument. Les mecs, et des filles aussi, plutôt très jeunes, l’âge moyen du performeur, en passant devant nous, effectuaient des mouvements lents, puis s’emparaient les uns des autres, portant des corps d’hommes, des corps de femmes au-dessus de leurs têtes et, un peu plus tard, avec les jambes enroulées autour des épaules, assis un peu comme des divinités. J’ai pris une photo et l’ai envoyée à ceux qui n’étaient pas venus. Voilà à quoi ça ressemble, j’ai dit. Sophie m’a raconté par la suite qu’elle avait beaucoup aimé l’encens. Il y avait ces conduits d’aération d’où s’échappait une sorte de brume qui embaumait le bois de santal, ou quelque chose de sacré, selon elle, et qui lui avait fait penser simultanément à la naissance du Christ et aux soirées d’adolescents où l’on fume des joints en faisant brûler de l’encens pour masquer l’odeur. Et le fait que tous les perfomeurs soient habillés dans un style gothique tout droit sorti des années 90, à savoir ce que Sophie portait elle-même à l’adolescence. Je me demande si c’est le cas aussi pour Anne Imhof. Ça l’est très certainement pour Eliza.

L’idée m’a frappée que tout le monde est mortel, que tout le monde est saint. L’affect était au minimum, presque totalement désactivé, à l’exception de petits fragments de mouvements. Des espaces avaient été créés ça et là, de maigres matelas à une place, éparpillés, recouverts d’une étoffe blanche toute rêche. Un jeune homme ou une jeune femme pouvait y placer une série de cartes de tarot. Nous étions là autour d’eux, à ne rien faire. Anne allait ici et là, s’adressant à ce qui semblait être des fonctionnaires vêtus de sombre, connectés entre eux par des fils, se parlant. Eliza était debout, jouant à un moment de la guitare. Puis elle était là-haut, perchée sur une plate-forme. Je n’arrêtais pas de penser “un parapet”, qui n’est rien d’autre qu’un petit mur. Elle chantait de sa voix genrée, timbrée, passant du grave à l’aigu. Elle chante vraiment bien, mais je crois que, là, c’était davan- tage pour bâtir un parapet vocal, un petit mur de son que nous puissions vénérer, pas complètement mais un peu quand même. L’architecture du tank est brutaliste, on se croirait dans le métro, ou dans une citerne. Jaune-gris. Un lieu public. Fait pour être utilisé, et nous l’utilisons, et il nous utilise. Il y avait aussi une musique, enregistrée, presque mélodique. Voilà une église que je fréquenterais.

“Anne est comme un général. Une horloge paresseuse, détendue, mais profondément organisée.”

Nous étions flanqués des performeurs, qui s’avançaient parmi nous. Dans ce grand ordonnancement des choses, Anne est comme un général. Une horloge paresseuse, détendue, mais profondément organisée. Les petites pièces, les mouvements de danse morte, le fait de rester assis immobile, que je ne peux pas ne pas associer à l’univers urbain, après toutes ces années à voir des gens assis, sur des matelas, partout dans les villes. L’architecture, les poutres de la structure, recouvertes de blanc elles aussi (un blanc doux, j’ai touché), les toiles d’Anne, étincelant dans la salle, noir et blanc, griffées, un peu de jaune qui sonnait juste, et une pile de tee-shirts de death metal, monticule que j’ai qualifié sur Instagram de genre de madone, parce qu’il y avait un visage au sommet, comme un sein mais avec quelqu’un à la place du téton.

La danse contact improvisée, vous aimez ? Le mouvement était un peu comme ça aussi, on touche, on s’appuie. Je me souviens d’un gars avec un téléphone portable enfoncé dans la bouche, un mépris de cette chose même qui nous relie, mais non, nous sommes aussi une foule. Désireux d’être émus, nous sommes ici sans but depuis longtemps, mais encore excités, ce qui est encore mieux au milieu d’une foule. Nous étions en fait dans le rituel de cela. Regarder, bouger, attendre, et j’aime attendre au milieu d’une foule, et tout le monde là-bas était comme moi, partageant cette volonté d’être dirigé. J’ai été frappée que toutes les positions soient ainsi définitives, en dépit de l’impression que cela aurait pu durer encore des heures – ça a été le cas, et je ne suis pas restée jusqu’à la fin. D’épais morceaux de bois, de longues poutres étroites et des étagères de métal blanc où s’asseoir et chanter, et la joie, je crois, était destinée à être contenue. Un bivouac avec de la musique. Cette semaine-là, j’ai vu des affiches avec le visage d’Eliza dans le métro londonien, je les ai prises en photo, évidemment, et je les ai envoyées à des amis, mais plus je pensais au fait de rester toute une semaine sous terre, à Londres, et à cet espace relié à cela, tant de tristesse, un opéra sans opéra, un chant funèbre, en un sens, et résigné même, une touche d’emballage SM, mais pas réellement, en fait, non, un flou plutôt, et pas de performance, en dehors de nous, puisque chaque âme errante, assise, en chacun de nous une danseuse, un danseur, un ou une pseudo Eliza, parce qu’il y avait cela, aussi, l’ablation de l’originalité, et les ombres des choses étaient peut-être la partie la plus importante, le clignotement des gestes et pour une heure, pour un instant, au son de la musique, elles nous ont tenus contre elles comme des enfants cette nuit-là. Merci.

Carte blanche à Anne Imhof, “Natures mortes”, du 22 mai au 24 octobre au Palais de Toyo, Paris 16e.

Le portrait d’Anne Imhof est à retrouver dans le Numéro art 4 (printemps-été 2019).

![Amigo de El Friki y pared rosa (série Bravo) [2021-2024]. © Courtesy of Felipe Romero Beltrán, Hatch Gallery & Klemm’s Berlin.](https://numero.com/wp-content/uploads/2025/11/thumb-felipe-romero-beltran-numero-art.jpg)