16

16

La photographie émergente secoue les Rencontres d’Arles avec le Prix Découverte Louis Roederer

Sous l’impulsion du nouveau directeur des Rencontres Christophe Wiesner, soutenu par la maison de champagne Louis Roederer, le Prix Découverte fait peau neuve et semble avoir trouvé cette année sa forme la plus aboutie. 11 photographes ont ainsi été sélectionnés, sur proposition des galeries, mais aussi –c’est une des nouveautés – d’institutions internationales. La présentation des travaux sous la houlette d’une commissaire, Sonia Voss, offre à l’ensemble une cohérence et suscite les dialogues féconds qui manquaient jusqu’alors entre les œuvres. “Il fallait remettre la photographie émergente au centre de la ville et des Rencontres, nous confie Christophe Wiesner. Installer le Prix Découverte Louis Roederer à l’Eglise des Frères Prêcheurs en est un des symboles, ce lieu magnifique ayant été réservé jusque-là aux figures installées comme Martin Parr et Mickael Wolf. ” Lors de cette édition renouvelée, 5 artistes ont particulièrement retenu notre attention.

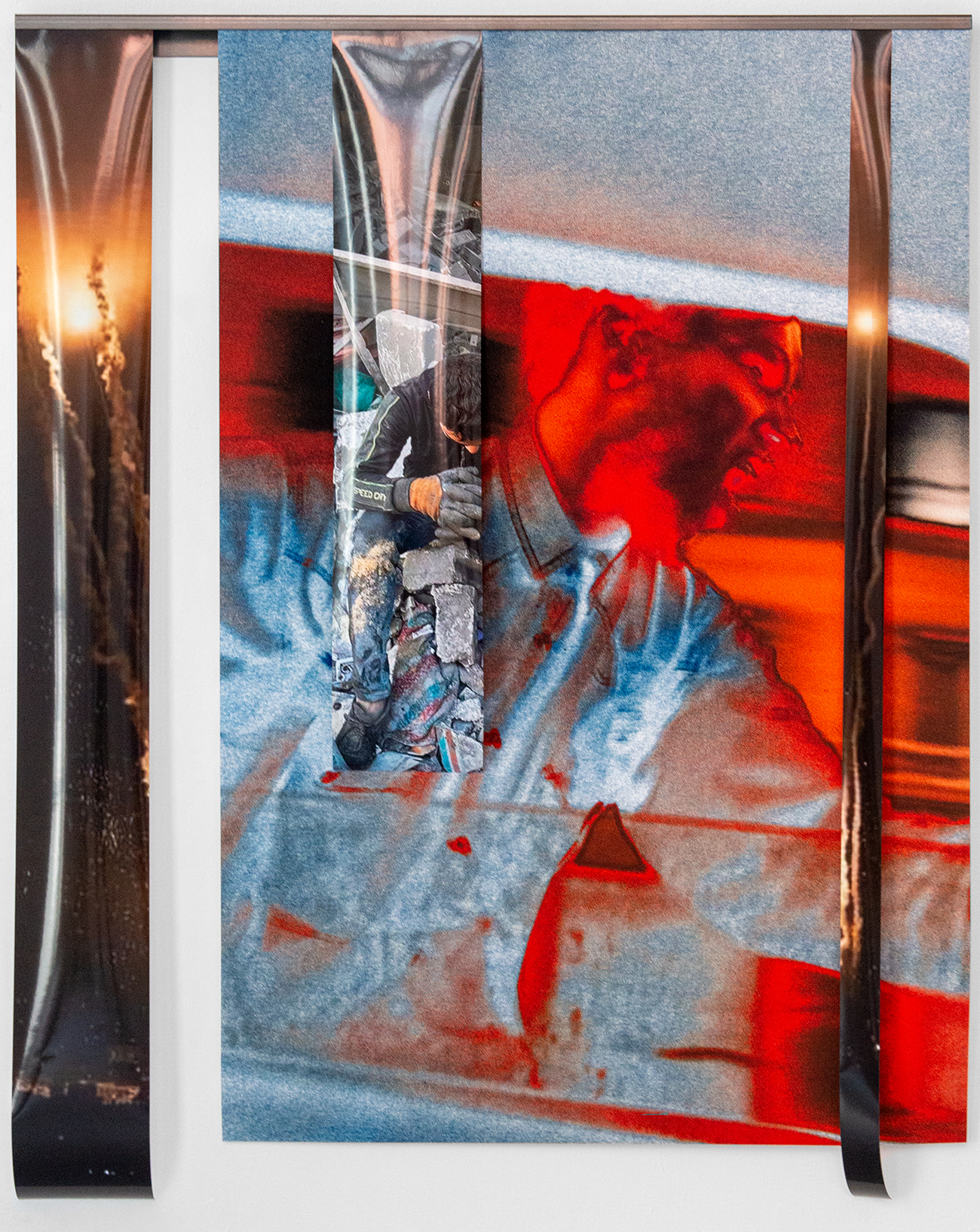

Farah Al-Qasimi : derrière l’éclat des Émirats arabes unis

Si l’artiste originaire d’Abu Dhabi, aujourd’hui installée aux États-Unis, n’est plus une véritable découverte, elle n’en offre pas moins la proposition la plus percutante de ce Prix Roederer. En choisissant de présenter des photographies issues de sa série Imitation of Life, Farah Al-Qasimi se focalise sur ses clichés d’intérieurs bourgeois et de la classe moyenne supérieure des Émirats arabes unis. Au sein de l’Eglise des Frères Prêcheurs, elle déploie un détonant festival d’images pop aux couleurs saturées, de collisions visuelles entre des cultures esthétiques hétérogènes. Un certain show-off clinquant du Golfe persique, trop facilement relégué dans les limbes d’une esthétique kitsch et vulgaire, se mêle à de multiples couches d’histoire et de géographie : les nouvelles technologies issues des États-Unis (mais fabriquées pour beaucoup en Asie) qui envahissent les espaces privés, les reliquats du protectorat anglais… Le cadrage est précis, la mise en scène rigoureuse et la composition sophistiquée : chaque couche visuelle et conceptuelle se superpose, s’hybride ou s’entrechoque pour créer du sens. Le feu d’artifice de couleurs et de textures est un plaisir pour les yeux, ainsi qu’un agrégat de pensées sur le post-colonialisme, les échanges internationaux, les cultures locales, et notre regard occidental orientalisant autant que sur ces nouvelles sociétés et leur rapport ambigu à l’espace domestique ou public, et, bien sûr, à la place de la femme. L’accrochage en offre une belle démonstration, proposant dans un premier temps des clichés d’espaces domestiques – cadre limitant l’espace féminin – pour s’ouvrir aux espaces sociaux et de réception que sont les salons. Des espaces de représentation, puisqu’il est avant tout question ici de cela : un jeu perpétuel entre le caché et le montré, façon de jouer avec le regardeur autant que de mettre subtilement en lumière les diktats sociaux et les jeux d’imitation répondant aux normes sociales. L’une de ces photos semble présenter un salon privé. Il s’agit en réalité d’un magasin de meubles. Un miroir nous laisse entrevoir la rue comme si toute cette réalité n’existait que pour le regard extérieur, regard politique et social presque invisible (comme ce miroir dans l’image) et pourtant toujours présent. Que reste-t-il d’une vie intime et de l’individu dans ce jeu social ? Toujours, ils résistent et subsistent dans les détails capturés par Farah Al-Qasimi, prêts à bondir. Le tabou du corps féminin est ainsi contourné à l’aide d’objets érotisés : linge féminin, vaporisateur de parfum…

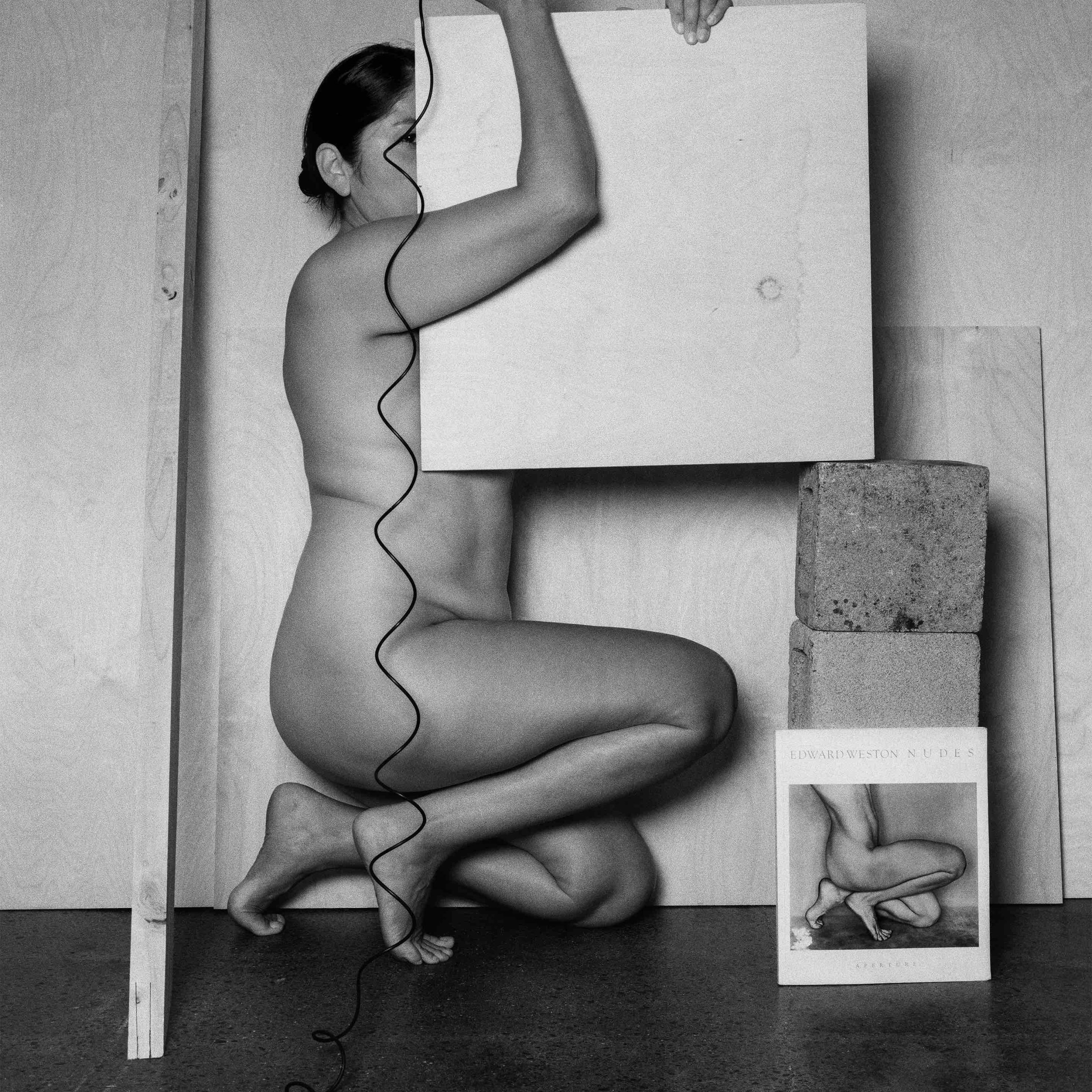

Tarrah Krajnak : l’empowerment des femmes artistes

Lauréate du prix Découverte Roederer cette année, l’artiste d’origine péruvienne, adoptée par une famille nord-américaine, enseigne la photographie depuis 18 ans. Spécialiste de l’histoire du médium, Tarrah Krajnak développe depuis plusieurs années des séries en forme d’hommages critiques aux grands maîtres… blancs et masculins dans un XXe siècle qui laissait peu de place aux femmes et aux minorités. À Arles, l’artiste rejoue les nus d’Edward Weston : même qualité de papier, même tirage argentique en noir et blanc… À ceci près que la photographe pose elle-même, mettant en lumière son corps métissé à la place des corps blancs anonymisés de Weston. À l’époque, l’Américain faisait pourtant poser deux muses, deux modèles récurrents : les artistes Bertha Wardell et Charis Wilson. Cette entreprise d’empowerment de la femme artiste – Krajnak est à la fois modèle et photographe, l’obturateur à la main – s’accompagne d’une déconstruction de l’image elle-même. Alors que Weston cadrait ses images sur un détail, une forme presque abstraite, Krajnak donne à voir l’ensemble de la situation qu’elle met en scène dans son studio, plaçant délibérément dans le cadre les panneaux de bois et briques trouvés à Los Angeles où elle est désormais installée. “À l’inverse du travail d’exclusion à l’œuvre chez Weston”, résume la commissaire Sonia Voss.

Zora J Murff : lumière sur le quartier noir de North Omaha

Les évènements qui ont bouleversé le monde trouvent également écho dans le travail de Zora J Murff. L’installation photographique de l’Américain prend évidemment une dimension spécifique à l’aune du mouvement Black Lives Matter. Son travail, pourtant, ne peut se réduire à un simple engagement conjoncturel. Murff a photographié au long cours les habitants et les rues du quartier noir de North Omaha dans le Nebraska. Délaissant l’aspect purement documentaire, l’Américain parvient à créer au sein de son installation une série de liens visuels rendant perceptible ce qu’il appelle “la violence lente”, une violence systémique du politique, des plans d’urbanisme et de la ghettoïsation. Les stigmates se laissent subtilement deviner, laissant advenir derrière une apparente douceur de la photo une violence qui se reproduit de génération en génération. Au centre de son installation, l’artiste rend d’ailleurs hommage à deux figures : Will Brown et Vivian Strong, assassinés respectivement en 1919 et 1969. Ailleurs, une jeune femme noire est photographiée en contre-jour, laissant à peine entrevoir son regard… La mise en lumière est ici plus qu’un enjeu photographique : un enjeu politique. Murff renforce ses multiples dialogues photographiques à l’aide d’images d’archives ou vernaculaires dont il est collectionneur. Au milieu de ses clichés du quartier, apparaît un portrait représentant un groupe d’hommes blancs venant de lyncher un Noir. Ils posent, fièrement. Rien ne laisserait entrevoir qu’ils viennent de commettre l’innommable. “À l’époque, rappelle la commissaire Sonia Voss, des photographies de scènes de lynchage étaient même reproduites au format carte postale aux Etats-Unis…”

Marie Tomanova : Nan Goldin à la campagne

L’artiste tchèque qui vit aux États-Unis est revenue en Moravie du Sud, dans sa famille, après plus de 10 ans d’absence. Entre-temps, Marie Tomanova aura capturé toute la jeune scène artistique new-yorkaise et acquis une certaine renommée dans le milieu de la mode. De retour dans sa campagne natale, le jeune femme doit faire face à une nouvelle réalité : son fantasme d’un foyer accueillant et rassurant laisse place à la réalité de la vie paysanne, de la traite des chèvres au dur labeur des tâches quotidiennes rythmées par les saisons. À mille lieues de New York, l’artiste nous fait le récit avec humour et sensibilité du décalage entre ces deux temporalités. Habituée à capturer l’énergie de la ville, elle s’essaie avec réussite à capter celle de la campagne, avec la frontalité et le naturalisme d’une Nan Goldin teintés d’humour, d’auto-dérision (elle revêt avec espièglerie les habits de son père) et d’une poésie qui lui est propre. Un titre, très beau, résume peut-être le mieux ce travail, réalisé en à peine deux semaines, pendant les vacances de Noël : “Etait-ce seulement un rêve ?”

Andrzej Steinbach : le photographe et son corps

Resituant les artistes par rapport à l’histoire de la photographie, la mise en abîme de la pratique de ce médium orchestrée par la commissaire Sonia Voss trouve une autre incarnation dans le travail d’Andrzej Steinbach. L’Allemand d’origine polonaise présente à Arles le 3e volet d’un ensemble de séries dans lesquelles il interroge le système et l’héritage de la photographie : ses codes visuels, la question de l’appareil lui-même ou, ici, les gestes archétypaux du photographe. Steinbach photographie un modèle jouant au photographe : chacun de ses gestes semblent reprendre une attitude et un geste “déjà vu”, un archétype de scène de guerre, de manifestation, de prise de vue lors d’un shoot de mode façon Blow Up d’Antonioni… La photographie est un jeu, bien sûr, mais surtout une forme d’engagement du corps : l’appareil ne fait qu’un avec le physique du photographe. “Il me semblait important, explique la commissaire, de remettre le corps et l’œil du photographe au cœur de l’exposition, dans un contexte politique mondial où leur liberté est de plus en plus menacée. Leur corps empêché d’exercer.”

![Amigo de El Friki y pared rosa (série Bravo) [2021-2024]. © Courtesy of Felipe Romero Beltrán, Hatch Gallery & Klemm’s Berlin.](https://numero.com/wp-content/uploads/2025/11/thumb-felipe-romero-beltran-numero-art.jpg)