11

11

Lucas Arruda, le peintre des paysages inventés

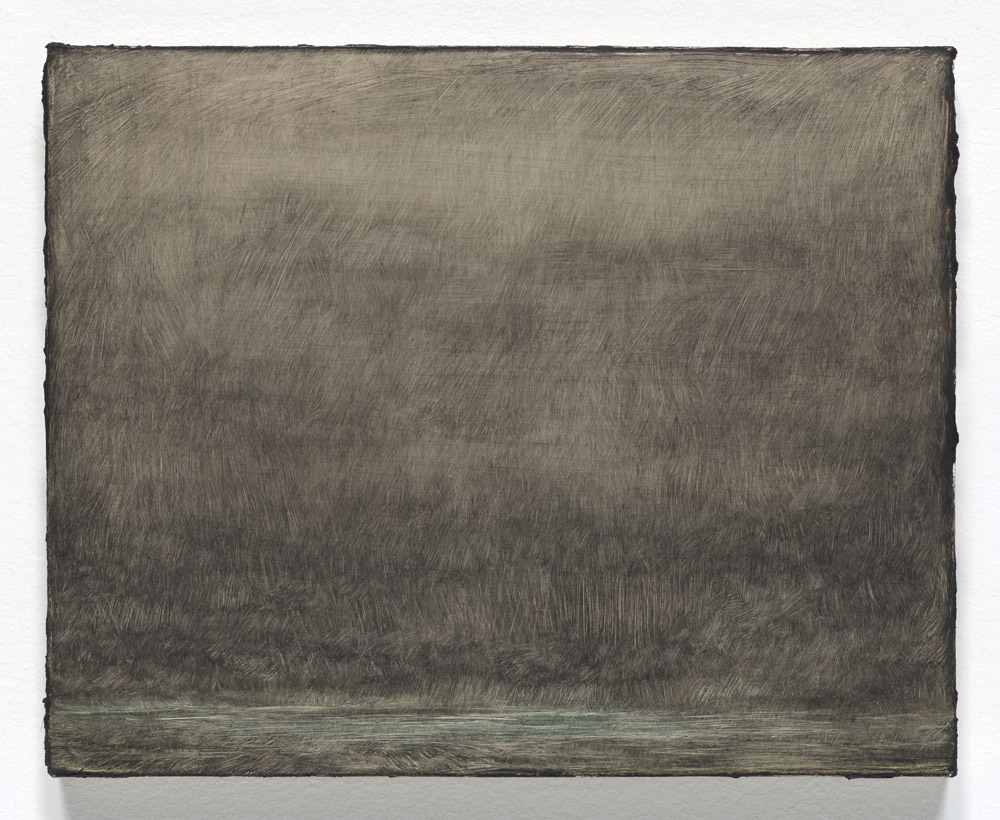

Le peintre brésilien Lucas Arruda développe un travail sur la lumière, grattant parfois ses toiles pour la faire venir de l’arrière de ses tableaux. Il représente inlassablement des paysages, fruit d’une réflexion ininterrompue qui l’emmène de la figuration aux confins de l’abstraction.

Propos recueillis par Nicolas Trembley.

Publié le 11 septembre 2020. Modifié le 18 février 2025.

Le Brésilien Lucas Arruda produit un travail sériel, constitué de tableaux de petit format regroupés sous le titre générique de Deserto-Modelo. C’est ce terme, emprunté au poète brésilien João Cabral de Melo Neto, que l’artiste utilise pour titre de toutes ses expositions. Ce “modèle” est un paysage inventé, matrice de ses peintures qui poussent la représentation jusqu’à l’abstraction. Ces petits panoramas laissent entrevoir une ligne d’horizon où se confondent souvent l’océan, la plage et le ciel. Mais, parfois, ils deviennent plus figuratifs, dépeignant la densité végétale d’une jungle imaginaire. Il est difficile de dater ces peintures ou de localiser les lieux représentés. Notre relation aux paysages est si intimement associée à nos souvenirs et à l’histoire de l’art que la contemplation de son œuvre éveille volontiers en nous une étrange impression de déjà-vu, qu’il s’agisse des œuvres d’un Armando Reverón, peintre vénézuélien que Lucas Arruda a beaucoup regardées, ou, plus proches de nous, de celles d’un William Turner peut-être. Visiter ses expositions est une expérience puissante qui génère un sentiment contemplatif, lumineux, se risquerait-on à dire, sachant que la lumière est au cœur de son travail, l’artiste allant jusqu’à remplacer, parfois, ses peintures par des projections de simples diapositives.

Numéro : Quel a été votre parcours ?

Lucas Arruda : Je suis né et j’ai grandi à São Paulo, la ville la plus peuplée du Brésil, dans le chaos propre aux grandes métropoles. En contrepoint à cette pression urbaine, j’ai pris l’habitude de m’échapper à Barra do Una, où mon père et son mari ont une petite maison en pleine nature. Je crois que ces escapades ont marqué de façon très forte mon rapport à l’observation. J’ai développé des liens très étroits avec la forêt tropicale et la plage, qui, là-bas, sont réunies au même endroit, au même moment.

Quelle a été votre première rencontre avec l’art ?

L’une des premières expositions qui m’ait marqué était consacrée à Joãosinho Trinta. Je l’ai vue à l’âge de 6 ans au SESC, un centre d’action culturelle de São Paulo. Dans les années 80, Trinta était une figure emblématique du carnaval, directeur de parade des écoles de samba de Rio de Janeiro. J’ai été fasciné par le côté labyrinthique de l’exposition, par la multitude de couleurs et de matières. C’était une expérience totalement immersive, et je ne pouvais m’empêcher de retourner la voir, encore et encore.

Comment avez-vous su que vous vouliez devenir artiste ?

Tout s’est enchaîné naturellement. Depuis mon plus jeune âge, j’avais toujours eu du mal à rester longtemps concentré. Le dessin était l’unique activité qui avait le pouvoir de retenir mon attention. Avec le temps, c’est donc devenu une habitude pour me rapprocher de moi-même, une façon d’organiser mes pensées et une pratique indispensable. Aujourd’hui, quand je reprends certains de mes premiers dessins, j’y vois de très nombreux aspects de ce qu’a été mon enfance. Les outils du dessin m’étaient nécessaires pour pouvoir m’exprimer. C’était un processus très profond, qui a évolué vers la peinture et que je ressens encore aujourd’hui comme une véritable urgence.

Quel art regardiez-vous à l’époque et que regardez-vous aujourd’hui ?

En fait, je n’ai jamais cessé de regarder des tableaux. Mon intérêt passe d’une chose à l’autre et, bien souvent, tout s’entremêle. Cela dit, Armando Reverón est un artiste qui m’accompagne depuis toujours.

Vous considérez-vous comme un peintre ?

Je me considère comme un artiste qui travaille avec la peinture. C’est la technique et le support avec lesquels je ressens le lien le plus intime. La peinture finit par influencer l’ensemble de mon travail, parce que je me pose toujours

les questions d’un point de vue pictural, aussi bien lorsque j’envisage la lumière que lorsque je m’interroge sur des références historiques.

Quand avez-vous commencé à introduire dans votre travail des projections de diapositives ou des installations lumineuses, et pourquoi ?

Pendant mes cours d’histoire de l’art, j’étais fasciné par les rétroprojecteurs. Je ne me lassais pas d’observer comment la lumière, projetée depuis l’arrière de l’appareil, traversait les images sur la diapositive. Le processus est assez similaire dans certains de mes tableaux, où je vais trouver une luminosité sur la toile en ôtant de la peinture pour atteindre la lumière qui vient de l’envers. Au bout d’un moment, dans mon atelier, je me suis mis à travailler avec de toutes petites diapos. La surface d’acétate très limitée m’a fait perdre le contrôle absolu du geste, ce qui m’a amené à une nouvelle façon de peindre. Les installations lumineuses sont venues de mes expériences avec des rétroprojecteurs.

Pouvez-vous nous parler des formats ?

Pour les peintures de paysage, je travaille principalement avec de petits formats. J’ai le sentiment que le paysage porte en lui un désir de sortir de ses limites, une sensation d’espace qui crée une tension avec la taille des toiles. La forêt tropicale fonctionne toujours mieux sur un format carré, tandis que les monochromes peuvent s’adapter à de plus grandes surfaces, avec davantage de matérialité. Il me semble qu’avec le temps, mes œuvres ont finalement trouvé les tailles et les proportions qui leur conviennent.

Comment installez-vous vos œuvres ? En quoi l’accrochage est-il un élément important pour faire passer un message ?

L’installation des œuvres dépend toujours de l’espace et de plusieurs facteurs exogènes, mais, au bout du compte, il s’agit avant tout de créer un rythme. C’est comme construire une partition à partir d’une séquence, de la couleur, des tailles et des distances.

Lucas Arruda est représenté par la galerie Mendes Wood DM et par la galerie David Zwirner.