3

3

3 choses à savoir sur Julia Margaret Cameron, la mystérieuse photographe exposée au Jeu de paume

Au cœur d’une sublime rétrospective au Jeu de paume, le travail de la photographe Julia Margaret Cameron se dévoile au gré de clichés aussi mystiques que magnétiques. Découvrez trois choses à savoir sur l’artiste britannique, figure de proue de la photographie et proche du mouvement préraphaélite de la seconde moitié du XIXe siècle.

Par Camille Bois-Martin.

1. Elle n’a débuté sa carrière de photographe qu’à 48 ans

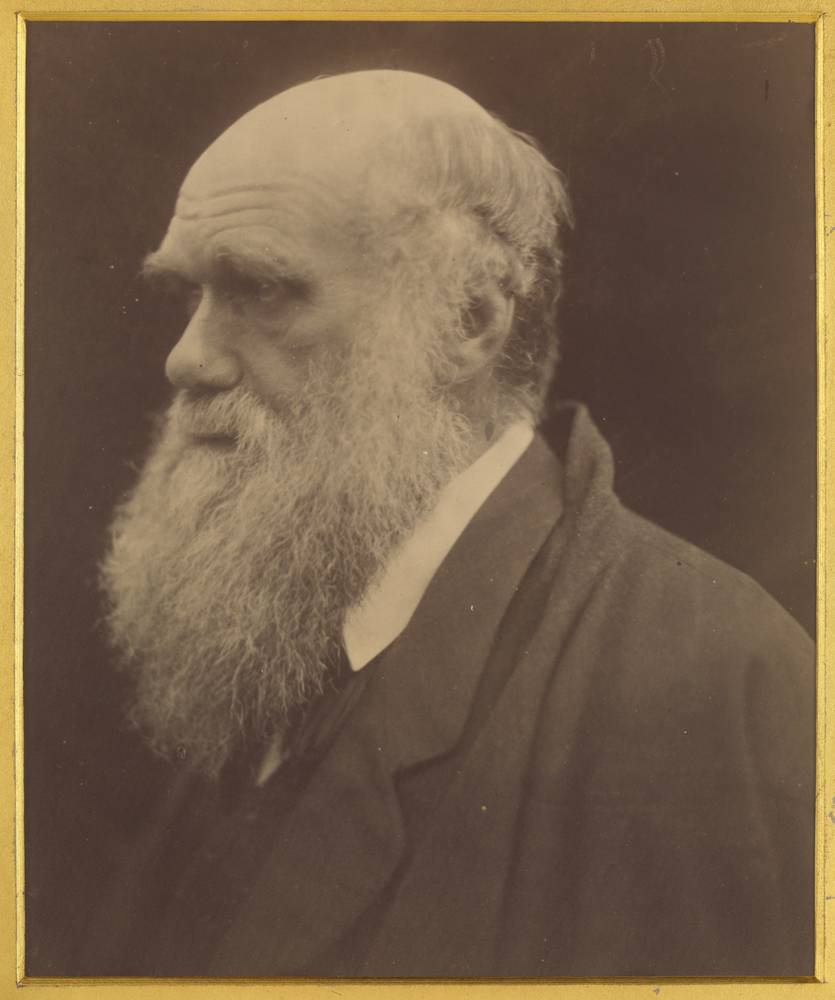

Fille d’un haut fonctionnaire de la Compagnie britannique des Indes orientales et d’une aristocrate française, Julia Margaret Cameron (1815-1879) grandit aux quatre coins du monde : née à Calcutta, en Inde, elle passe la majeure partie de son enfance entre la France et l’Angleterre, avant de s’établir à Ceylan (Sri Lanka) avec son mari, puis de regagner les terres anglaises. Un parcours itinérant, qui participe, au fil des années, à aiguiser sa curiosité : elle organise avec sa sœur Sara Prinsep de nombreux salons intellectuels fréquentés par les personnalités littéraires, artistiques et scientifiques de l’époque, et en reçoit même en séjour chez elle, dans son cottage de l’île de Wight. À l’image du photographe britannique Oscar Gustave Rejlander, dont la visite en 1863 réveille en elle un nouvel intérêt. Collaborant avec ce dernier au tirage d’une série de clichés qu’il réalise sur place, Julia Margaret Cameron, alors âgée de 48 ans, se prend de passion pour la photographie. Au Noël suivant, sa fille Julia et son gendre Charles Norman lui offrent un appareil photo, qui ne la quittera plus pendant près de un an, avant qu’elle ne le remplace par un nouveau, plus imposant et difficile à manier, mais qui lui permet de réaliser des portraits en gros plan, qui, par la suite, deviennent sa signature.

À près de 50 ans, la photographe réoriente ainsi son quotidien vers une toute nouvelle direction : Julia Margaret Cameron transforme sa cave à charbon en chambre noire, et convertit son poulailler en studio, profitant de la lumière diffusée par sa grande verrière. “La compagnie des poules et des poulets céda bientôt la place à celle des poètes, des prophètes, des peintres et des ravissantes jeunes filles”, écrit-elle avec humour dans ses Mémoires. Inventée seulement deux décennies plus tôt, la photographie coûte cependant très cher à produire et demande beaucoup de moyens techniques : Julia Margaret Cameron dilapide ainsi la majeure partie de sa fortune familiale dans sa pratique, et réquisitionne l’aide de tout son entourage, de ses enfants à ses domestiques, en passant par les habitants du village. Mary Ann Hillier, femme de ménage de l’artiste, deviendra notamment son assistante et l’une de ses muses, l’aidant à développer ses clichés et posant pour ses nombreux portraits sous les traits de la Vierge ou de saintes. En un peu plus de dix ans, Julia Margaret Cameron réalise près de 1 200 tirages, et compose l’une des productions les plus denses de son époque.

2. Sa photographie était à contre-courant de son époque

Si ses portraits au flou envoûtant et à l’aura mystérieuse fascinent le public d’aujourd’hui, les clichés de Julia Margaret Cameron n’ont pas bénéficié de la même reconnaissance de son vivant. Bien que collectionné par le Victoria and Albert Museum (dont le directeur de l’époque, Henry Cole, était un ami et un soutien de l’artiste), son travail est en effet taxé par ses contemporains de “très mauvais exemple” à cause de sa technique et de ses modèles féminins, que certains qualifient de “sottes” (The Photographic Journal, 15 août 1865). D’autres lui trouvent “l’excuse d’être l’œuvre d’une femme”… Dans la seconde moitié du XIXe siècle, la photographie n’en est en effet qu’à ses premiers balbutiements. Révélée en 1839 par Louis Jacques Daguerre à partir des recherches de son associé Nicéphore Niépce, cette technique se développe progressivement et se démarque, grâce à sa dimension scientifique et documentaire, des autres arts tels que la sculpture ou la peinture. Ainsi, ceux qui la pratiquent doivent-ils posséder une technique parfaite pour parvenir à réaliser un cliché net. Le résultat final, clair et précis, avait en effet davantage d’importance que le sujet photographié. D’autant que le prix élevé d’une photographie (de sa production à son tirage, en passant par son prix de vente) limitait également les possibilités d’expérimentation.

Les clichés de Julia Margaret Cameron se démarquent donc par leurs bavures, leurs rayures et leurs zones de flou : ils conservent les imperfections de ses tirages, la photographe privilégiant l’émotion et la beauté au détriment de l’exactitude et de la précision. Optant pour des portraits en gros plan (ses modèles posent à un mètre de son objectif) là où des formats paysages s’imposaient partout, elle rapproche sa photographie du domaine l’art, alors même que ce médium s’en distinguait justement. Et elle s’inspire, tout autant qu’elle inspire, des artistes préraphaélites tels que Dante Gabriel Rossetti, dont elle fut proche. De la même manière que les peintres de ce mouvement prônent une quête d’idéal et de perfection au travers de délicates représentations féminines mystiques et fascinantes, les photographies de Julia Margaret Cameron puisent dans l’œuvre des maîtres de la Renaissance. Ainsi retrouve-t-on dans son cliché I Wait (1872) le putti (enfant nu) qui orne le bas de la Madone Sixtine (1513-1514) de Raphaël ou une Sibylle à la manière de Michel-Ange (1864).

3. Sa petite-nièce était… Virginia Woolf

Oubliée au profit de ses contemporains masculins qui ont œuvré à dévaloriser son travail, Julia Margaret Cameron ne refait surface que dans les années 20. Alors que, de son vivant, on lui reprochait de faire des visages de son entourage le sujet principal de son œuvre, cette particularité lui permet en effet d’être redécouverte par Virginia Woolf (1882-1941), dont la mère Julia Jackson n’était autre que la nièce et la muse de Julia Margaret Cameron. Accrochés sur les murs de la maison familiale de l’illustre écrivaine, ces portraits ont bercé son enfance, marquée par la disparition de sa mère alors qu’elle n’a que 13 ans. Si ces clichés sont, à l’époque, surtout représentatifs d’un goût victorien passé, ils font, d’une certaine façon, écho au statut de l’écrivaine, dont les livres sont en rupture avec les formes classiques du roman. Tout comme elle, Julia Margaret Cameron se positionnait à contre-courant des pratiques photographiques de son temps.

Ainsi, que ce soit pour les souvenirs de sa mère qu’ils évoquent à Virginia Woolf, ou pour les similarités artistiques que cette dernière partage avec sa grande-tante, l’écrivaine participe à la reconnaissance tardive du travail de la photographe en éditant, en 1926, sa première monographie. Au sein de cet ouvrage, l’auteure britannique rassemble les écrits autobiographiques rédigés par Julia Margaret Cameron de son vivant dans Annales de ma maison de verre, et les accompagne de textes du critique d’art Roger Fry et d’un essai signé de son propre nom. Un nouvel intérêt naît alors pour les photographies de l’artiste, qui traverse les décennies, jusqu’à inspirer à la réalisatrice Greta Gerwig l’esthétique de son film Les Filles du docteur March (2019) et, aujourd’hui, une sublime rétrospective au Jeu de paume.

Exposition “Julia Margaret Cameron – Capturer la beauté”, jusqu’au 28 janvier 2024 au Jeu de paume, Paris 8e.