5

5

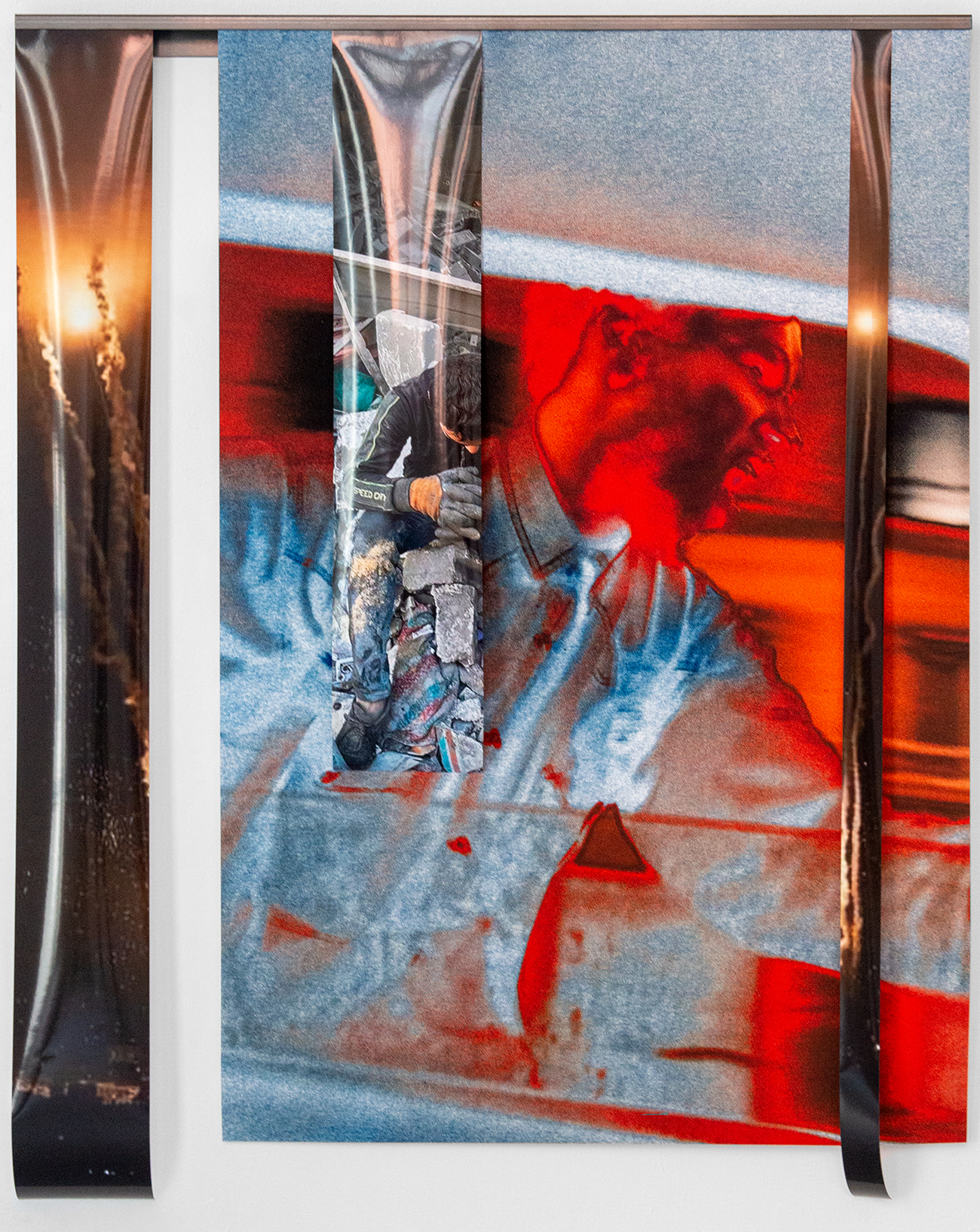

Les dessous de la violence selon Susan Meiselas

D’un Nicaragua en ébullition aux sinistres vérités de l’industrie du sexe, la photoreporter américaine pose son regard sur divers visages de la violence. Susan Meiselas expose à l’Institut Moreira Salles de São Paulo jusqu’au 16 février.

Par Alexis Thibault.

Susan Meiselas a écumé l’Amérique latine, les strip-clubs de la Nouvelle-Angleterre et les ruelles de Little Italy, pour exposer les cicatrices résultant de la guerre, de la violence domestique et de l’autoflagellation. Membre de l’agence Magnum depuis 1976, célébrée aux Jeu de Paume en 2018, la photojournaliste décroche le prix Women in Motion, décerné par par Kering et les Rencontres D’Arles un an plus tard. Sa rétrospective Mediations s’est installée à l’Institut Moreira Salles de São Paulo jusqu’au 16 février.

Susan Meiselas suit des strip-teaseuses de fête foraine pendant trois étés consécutifs, munie d’un appareil sans flash.

Au cœur de l’Amérique latine, le Nicaragua resplendit, encerclé par l’Océan Pacifique et la mer des Caraïbes. Un pays formé de lacs somptueux, de plaines écrasées et de volcans somnolents. Une contrée éclatante qui a pourtant mauvaise presse. Et pour cause, le Nicaragua a été ravagé par la guerre. Dans les années 1960 et 1970, la révolution sandiniste fait rage. L’assassinat du directeur du journal d’opposition La Prensa a déclenché la rébellion dans ce pays où la famille Somoza, au pouvoir, impose sa dictature depuis plus de trente ans. En plein cœur des affrontements, entre les irruptions de cocktails Molotov et les exécutions sommaires, Susan Meiselas, jeune photojournaliste, couvre l’insurrection populaire. Alors que les années 70 s’achèvent, elle choisit d’immortaliser les couleurs de la révolution nicaraguayenne. Du sang naît une série photographique : Nicaragua – Médiations (1978 – 1982). Tout comme son homologue américain Allan Sekula ou l’artiste plasticienne Martha Rosler, Susan Meiselas pointe du doigt l’évolution de la pratique photographique. La guerre a tout changé. À ses débuts, Susan Meiselas impliquait toujours dans son processus de création les sujets dont elle faisait le portrait.

Captivée par la férocité des hommes, la photographe ira jusqu’à récupérer des images d’archives de scènes de crime de la police new-yorkaise…

Dès 1972, la photographe livre avec 44 Irving Street une série de portraits en noir et blanc. Elle interagit avec les autres locataires de sa pension et leur demande de commenter la manière dont elle les représente. Plus tard, elle suit des strip-teaseuses de fête foraine pendant trois étés consécutifs. Munie d’un appareil sans flash, elle photographie ces femmes, immortalisées dans sa série Carnival Strippers (1975). Susan Meiselas y incorpore des enregistrements sonores : femmes, clients et “managers” apportent un complément d’information à propos des strip-teaseuses et de la dynamique de pouvoir. Suite directe de Carnival Strippers, la série Pandora’s Box (1995) explore un club sadomasochiste de New York. Ici, Susan Meiselas s’intéresse à un nouveau rapport à la violence et à la douleur, dans un espace clos cette fois. Une violence maîtrisée et auto-infligée. Captivée par la férocité des hommes, la photographe ira jusqu’à récupérer des images d’archives de scènes de crime de la police new-yorkaise avec Prince Street Girls en 1992. Elle suivra même une équipe de policiers dans les rues de Little Italy. “Mon instinct m’a dicté de commencer par le plus – les traces dans les hôtels, chez les gens… J’imaginais des lieux où les choses s’étaient produites, et l’image faite après coup m’apparaissait comme un vide, explique Susan Meiselas. Une cicatrice, une blessure sont des preuves manifestes, mais le lieu lui-même existe dans sa mémoire.”