18

Yayoi Kusama

Yayoi Kusama, sculptrice de l’obsession et prêtresse de l’illusion, tisse depuis plus de soixante ans un monde où les pois prolifèrent comme des pensées. De ses Infinity Mirror Rooms à ses installations gonflables, de ses robes à pois à ses happenings nus dans les années 60, l’artiste japonaise a transformé la folie en rituel visuel.

Publié le 18 juin 2025. Modifié le 15 juillet 2025.

Les débuts de Yayoi Kusama

À 95 ans, Yayoi Kusama incarne une légende vivante de l’art contemporain, dont l’univers hypnotique et obsessionnel fascine les musées du monde entier. Pourtant, son parcours n’a rien d’une ascension linéaire. Née en 1929 à Matsumoto, au Japon, dans une famille conservatrice, elle grandit dans un environnement étouffant, marqué par la rigidité des conventions sociales. Dès l’enfance, Yayoi souffre d’hallucinations visuelles — des pois envahissent son champ de vision, des formes se répètent à l’infini. Pour résister à cette fragmentation du réel, elle commence à dessiner frénétiquement. L’art devient son refuge, une manière de survivre et de canaliser ses visions.

Les Infinity Rooms et les pois

Contre l’avis de sa famille, elle rejoint les Beaux-Arts à Kyoto, mais rêve très vite d’un horizon plus vaste. En 1957, à seulement 28 ans, elle s’envole pour New York, seule et sans attaches, avec pour tout bagage une valise de toiles et une rage de créer. Là, dans une scène artistique masculine et féroce, elle impose peu à peu sa signature : des répétitions infinies, des pois, des installations immersives, des performances radicales. L’infini devient son territoire. Elle peint, sculpte, performe. Elle crée des “Infinity Rooms”, des espaces miroirs où l’on se perd dans une poésie cosmique.

Une femme dans un monde d’hommes

Dans le New York des années 60, l’univers de l’art reste majoritairement masculin. Les galeries sont dominées par des figures comme Jackson Pollock, Andy Warhol, ou Donald Judd, et peu de femmes accèdent à la reconnaissance. Pourtant, Yayoi Kusama s’impose avec une force singulière. Son style est immédiatement identifiable : des toiles recouvertes de filets, de pois, de répétitions obsessionnelles. Ses Infinity Nets — vastes surfaces rythmées de gestes millimétrés — hypnotisent le regard et marquent les esprits par leur rigueur et leur étrangeté. Elle y projette littéralement ses visions intérieures, donnant forme à l’invisible.

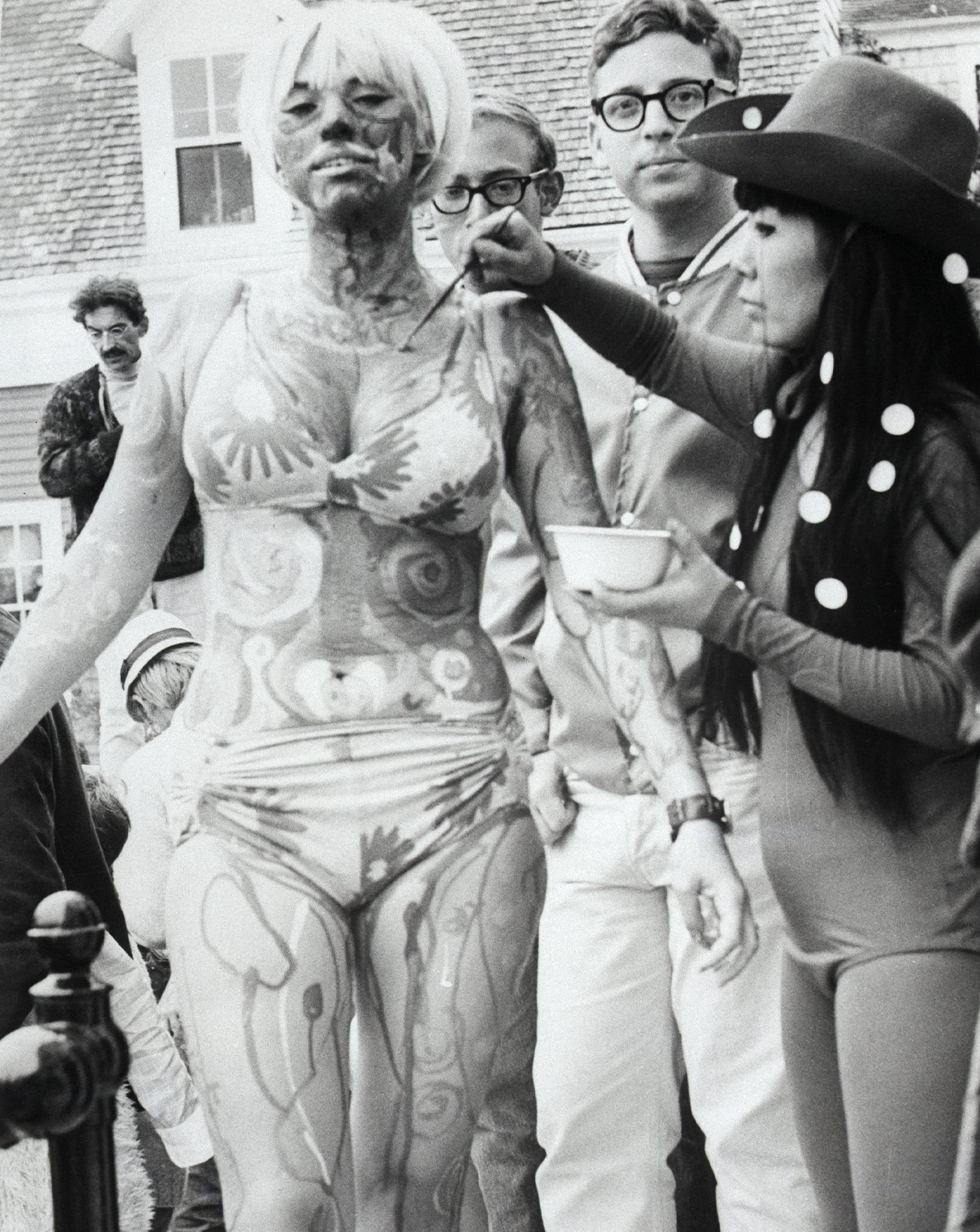

Mais Kusama ne se limite pas à la peinture. Visionnaire, elle devient l’une des pionnières des happenings new-yorkais. Elle orchestre des performances publiques, souvent en extérieur, où des corps nus sont recouverts de pois. Ces rituels visuels, à la fois poétiques et provocateurs, dénoncent la guerre du Vietnam, les normes de genre, la société de consommation. Elle investit Times Square, les musées, Central Park. L’art devient pour elle un acte total, une manifestation politique et sensorielle.

Certes, des figures comme Warhol ou Claes Oldenburg s’inspirent de son univers. Pourtant, Kusama n’imite personne : elle forge son propre sillon, à la croisée du surréalisme, du psychédélisme et du minimalisme. Son langage est profondément personnel, et chaque œuvre est le fruit d’un combat contre ses démons intérieurs.

Le retrait et la renaissance

Mais derrière la flamboyance, la pression est immense. Kusama s’épuise, physiquement et psychologiquement. En 1973, elle quitte New York pour retourner vivre à Tokyo. Là, elle fait un choix radical : elle entre volontairement dans un hôpital psychiatrique, où elle réside encore aujourd’hui. Son atelier est installé juste en face. Tous les jours, elle s’y rend, seule, et travaille sans relâche. L’art est sa discipline, son salut.

Son œuvre prend alors une nouvelle dimension. Kusama délaisse peu à peu la performance pour concevoir des environnements immersifs. Ses Infinity Mirror Rooms en sont l’expression la plus célèbre. Ces installations composées de miroirs, de lumières et d’objets suspendus plongent le visiteur dans un univers vertigineux, comme une projection physique de son esprit. Le spectateur ne regarde plus l’œuvre : il entre en elle, en devient partie prenante. C’est un voyage intérieur, entre hallucination et méditation.

Dans un monde saturé d’images, Kusama rappelle la puissance de la contemplation, de la répétition, de l’introspection. Son langage visuel, nourri de douleur et de beauté, devient universel.

Et pourtant, Kusama reste fidèle à ce qu’elle a toujours été : une femme qui, face au chaos du monde, a choisi l’art comme unique réponse à la folie.

Une icône de l’art mondial

Au début des années 2000, Kusama connaît enfin une reconnaissance internationale. Dès lors, les institutions majeures lui rendent hommage. Ainsi, le MoMA, la Tate Modern ou encore le Centre Pompidou exposent ses œuvres. Parallèlement, elle collabore avec la maison Louis Vuitton. Ses pois, désormais cultes, envahissent sacs, vitrines, campagnes, Kusama devient alors une icône populaire. Elle reste fidèle à sa quête première et, malgré le succès, elle poursuit son œuvre obsessionnelle. Elle écrit, elle peint, elle sculpte, car son obsession, malgré les années, demeure intacte, vivace, brûlante, presque sacrée, comme une pulsion vitale qui ne l’a jamais quittée.

Créer pour survivre

Finalement, l’œuvre de Yayoi Kusama dépasse les formes. Aujourd’hui, à 95 ans, elle est l’artiste vivante la plus exposée, ses expositions battent tous les records de fréquentation, ses installations voyagent sur tous les continents.Elle incarne une quête de disparition. Elle cherche à se fondre dans l’infini, à dissoudre l’ego dans la répétition des motifs et l’éblouissement de la couleur. Grâce à ses hallucinations, elle a construit une vision unique, à la fois troublante et lumineuse. Elle transforme la douleur en lumière, le chaos mental en ordre esthétique, la fragilité en force. C’est là sa grande force : créer pour ne pas sombrer. Ainsi, Kusama demeure une artiste essentielle. Son univers enchante, dérange, et réinvente notre rapport au monde, à la beauté, à la fragilité de l’être.