12

Louise Bourgeois

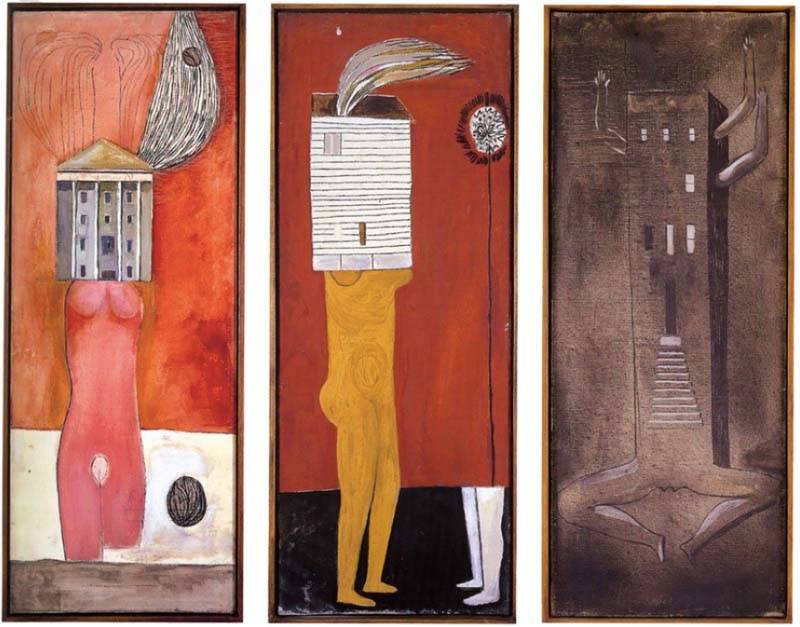

L’univers de Louise Bourgeois est un théâtre vivant. Dans cet univers où le fil devient verbe et la matière, émotion, l’artiste française a su réconcilier le corps et la pensée, l’inconscient et la forme. Tisserande d’ombres, elle aura offert à l’art contemporain un chant d’aiguille, entre douleur et réparation.

Les débuts de Louise Bourgeois

Née en 1911 dans une maison parisienne où l’on restaurait les tapisseries médiévales, Louise Bourgeois grandit au milieu des fils, des laines et des secrets. Le métier familial, comme la structure familiale elle-même, s’avère à la fois refuge et fracture. Son père volage, sa mère effacée, tissent une trame de blessures qui ne cesseront de nourrir l’œuvre à venir.

Exilée à New York en 1938, elle y poursuit une psychanalyse pendant trois décennies, dénouant patiemment les nœuds de l’enfance à travers le geste sculptural. L’art devient exutoire, l’objet devient symptôme. Dans cette introspection, Louise Bourgeois déploie une œuvre en perpétuel dialogue avec l’oubli et la réminiscence.

Le fil comme ligne de vie

« L’aiguille est un outil réparateur. » Ce n’est pas une devise, mais une révélation. Loin du marteau viril, c’est par le fil qu’elle soigne. La couture, longtemps reléguée aux marges de l’histoire de l’art, devient chez elle un acte de mémoire, une tentative de recoudre ce qui fut déchiré.

À partir des années 1990, elle assemble des robes, des draps anciens, tissus familiers dans ses fameuses Cells, véritables sanctuaires du souvenir. Ces espaces clos, peuplés d’objets fantômes, sont des chapelles de l’intime : le visiteur y entre comme dans le rêve de quelqu’un d’autre. Chaque tissu y vibre du murmure d’une douleur ancienne.

L’araignée géante Maman, posée dans les jardins des musées comme une vigie muette, symbolise tout autant la mère protectrice que l’emprise. En elle, se résume l’ambivalence de toute relation fondatrice. Louise Bourgeois n’idéalise jamais ; elle expose.

Qu’elle travaille le latex, le bronze ou le linge, elle inscrit dans la matière une palpitation presque organique. Sa sculpture n’impose rien — elle écoute. Elle ne déclare pas — elle laisse advenir. Ce n’est pas le spectaculaire qui frappe, mais la tension interne.

L’intime comme manifeste

Louise Bourgeois n’a jamais milité, mais tout, dans son œuvre, résonne avec les grandes questions féministes : le corps disséqué, la sexualité réprimée, la maternité ambivalente. Elle ne dénonce pas ; elle raconte. Et ce récit-là, venu du plus profond, bouleverse davantage qu’un discours.

Contrairement à certaines figures plus frontales des années 1970, elle préfère la nuance au manifeste. Son féminisme est un ressac, une voix intérieure qui affleure dans la matière, dans la forme, dans le silence. C’est ce refus de la facilité qui rend son art si nécessaire aujourd’hui.

Formée en France, habitée par le surréalisme, mais révélée en Amérique, Louise Bourgeois incarne une figure transatlantique. À New York, elle croise les minimalistes mais s’en distingue : là où eux prônent l’objet froid, elle fait surgir le feu sous la surface.

Ce n’est qu’à l’âge de 70 ans qu’elle connaît la reconnaissance institutionnelle, mais elle n’en a jamais fait une quête. Sa rétrospective au MoMA, ses installations à la Tate, ses expositions au Centre Pompidou n’ont été que les échos d’une voix qui, depuis longtemps, disait l’indicible.

Louise Bourgeois aujourd’hui

Elle hante désormais les musées comme une présence tutélaire. Nombre d’artistes femmes, plasticiennes, performeuses, brodeuses d’images, revendiquent son héritage. Mais elle n’a pas laissé d’école, seulement des empreintes. Des gestes. Des traces.

Ses dessins, ses carnets, ses installations — tout dans son œuvre vibre de cette nécessité de dire sans parler, de montrer sans imposer. En ce sens, elle est plus que contemporaine : elle est actuelle, brûlante, essentielle.

Et si l’art servait à recoudre ce qui échappe aux mots ?

Louise Bourgeois n’a jamais soigné les plaies — elle les a rendues visibles. Elle n’a pas crié — elle a tissé. En cela, son œuvre s’impose comme un viatique pour notre époque : un rappel que la douleur peut être habitée, sculptée, exposée avec grâce. Elle n’a pas offert de réponse, mais une forme d’apaisement.

À travers ses aiguilles, ses cages, ses araignées, c’est toute une cartographie du soi qu’elle a dessinée — patiente, pudique, bouleversante. Louise Bourgeois ne s’est pas contentée d’écrire une page de l’art moderne. Elle en a changé la langue.