Who is Yuko Hasegawa, a japanese art authority ?

Expositions, théâtre, concerts ou danse… La France connaît en 2018 une saison japonaise florissante. En tête d’affiche de ce programme : un accrochage à l’hôtel Salomon de Rothschild, réalisé par la très respectée conservatrice en chef du musée d’art contemporain de Tokyo : Yuko Hasegawa. Rencontre exclusive pour Numéro art.

Propos recueillis par Emmanuelle De Montgazon.

Portrait par Raphaël Vicenzi.

Numéro art: Parlez-nous de l’exposition que vous préparez pour Japonismes 2018 à l’Hôtel Salomon de Rothschild, à Paris…

Yuko Hasegawa : Il s’agit d’une exposition transhistorique, c’est-à-dire qu’elle est conçue comme un dialogue entre la créativité et l’innovation à travers les époques. Ce dialogue a pour ambition de révéler l’esthétique au Japon. Tout au long des onze salles, j’ai souhaité mettre en avant des dualités thématiques, mais sans les opposer. Je voulais montrer qu’elles peuvent fonctionner de pair, voire devenir un seul et même environnement. Par exemple, une robe du créateur Anrealage évoque les décors en terre cuite de l’époque préhistorique Jomon ; une peinture sur fond noir d’Anne Laure Sacriste renvoie aux œuvres traditionnelles sur soie et aux laques de Shibata Zeshin. On a en quelque sorte affaire à des paysages philosophiques inspirés des croyances animistes toujours prisées au Japon, qui transcendent l’hybridation ou la synesthésie. Cette exposition présente la pensée japonaise à travers une approche esthétique et philosophique, et se pose comme une alternative au dualisme occidental et à la pensée centrée sur l’humain. Je souhaite mettre en valeur la notion de “didactisme organique”, laquelle s’inspire d’un animisme contemporain qui place l’humain et le nonhumain sur le même plan. Cette tendance est pertinente dans certaines théories contemporaines comme l’OOO [ontologie orientée objet] ou celle de l’acteur-réseau ou ANT [actor-network theory] développées par la sociologie européenne dans les années 80. Nous ne pouvons pas changer le monde, mais nous pouvons modifier notre manière de le regarder. À nous de trouver une façon d’être au monde qui n’exclut pas l’autre mais nous permet de le regarder autrement.

“Ce qui fonde notre identité, c’est la combinaison entre nos origines, notre identification en tant qu’être humain et la mémoire inscrite dans notre corps.”

Depuis ces vingt dernières années, vous êtes l’une des curatrices japonaises les plus actives au plan international. Dans les expositions que vous avez conçues, vous avez abordé les mutations du monde contemporain à partir d’un point de vue unique, à l’exemple de DeGenderism (Setagaya Art Museum, Tokyo, 1997), de Sensorium (MIT List Visual Arts Center, Cambridge, 2007), de New Sensorium (ZKM, Karlsruhe, 2016) ou encore à la Biennale de Moscou, en 2017.

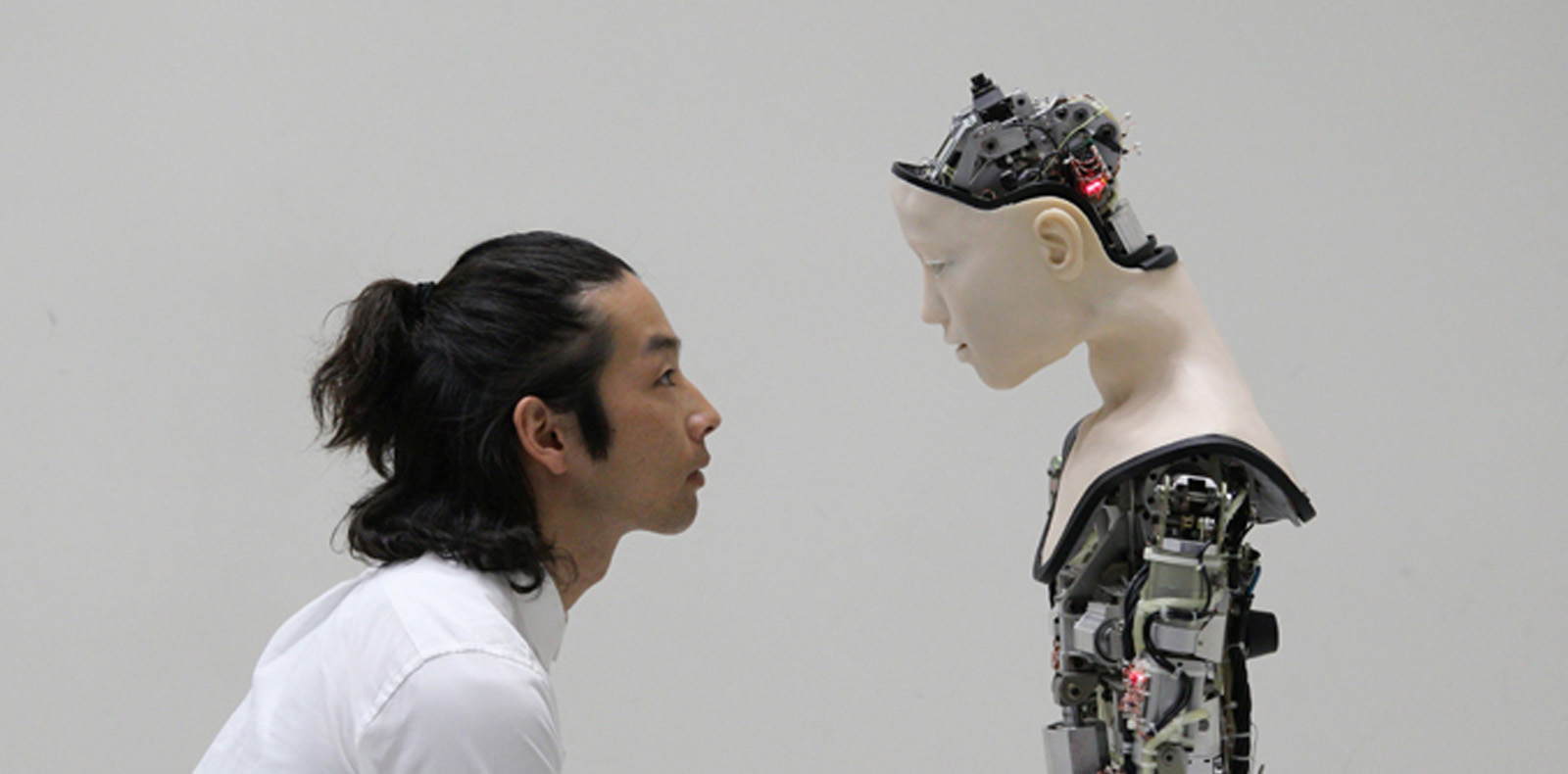

Je suis particulièrement sensible à la réflexion que l’on peut mener sur le corps, et à la manière dont sa perception affecte les pratiques artistiques au sens large. Notre environnement est en mutation constante, les médias ont radicalement changé, et le corps répond différemment à ces nouveaux paramètres. Il est la zone de transmission qui permet de rester connecté à l’autre et de survivre aux changements. C’est pourquoi je m’intéresse à tout type de pratique artistique, qu’il s’agisse de l’art en tant que tel, notamment la performance, ou encore de la mode ou du design. Je m’intéresse au corps physique autant qu’au “corps subjectif” et à la notion de “corps augmenté”, car elle fait intrinsèquement partie de notre identité. Ce qui fonde notre identité, c’est la combinaison entre nos origines, notre identification en tant qu’être humain et la mémoire inscrite dans notre corps. Le corps subjectif est un corps augmenté : il s’agit donc d’ajuster ces mémoires corporelles aux multiples strates de notre environnement.

Au Japon, vous proposez une lecture de l’art qui prend ses distances avec l’influence occidentale.

À la différence de l’exposition Japon des avant-gardes 1910-1970, qui s’est tenue au Centre Pompidou, à Paris, en 1986, et qui avait pour objectif de mettre en lumière le lien avec la culture et la pensée occidentales, je propose un autre regard sur cette relation. La notion d’avant-garde est en effet un concept purement occidental. Je peux dire que ma proposition est post-avant-gardiste dans la mesure où je mets en lumière des artistes dont les pratiques se sont inventées dans une relation distanciée par rapport à l’influence occidentale. Par exemple, le mouvement Mono-ha, né à la fin des années 60, est constamment comparé à l’arte povera. Les artistes de Mono-ha connaissaient évidemment l’arte povera, mais leur pensée était originale et leurs idées totalement différentes. De même, dans les années 80, le groupe techno-pop Yellow Magic Orchestra élabore son esthétique hors des canons occidentaux et mélange un son électronique novateur avec des influences de musiques folkloriques et ethniques.

Pour l’exposition Japanorama, présentée au Centre Pompidou-Metz, vous aviez, avec l’architecte Kazuyo Sejima, organisé l’espace en six thématiques, telles les îles d’un archipel.

Ces six îles agissaient comme une constellation de notions qui se rejoignaient et se superposaient de manière tout à fait fluide. La nature humaine est intrinsèquement connectée à la matière, qu’elle soit vivante ou non. La section “Objet étrange/Corps post-humain” était importante de ce point de vue car elle évoquait le fait que l’humain, dans son corps comme dans sa pensée, et en tant que “sujet souple”, est connecté à la matière, à la nature et à l’animal, bref à la totalité de son environnement. Dans l’art, par exemple, les différentes expressions de la mouvance pop sont en relation avec des sources aussi différentes que la pensée spirituelle animiste et la sousculture. La “subjectivité souple” est liée à cet environnement multiple, et c’est pour cette raison que les Japonais sont doués pour la coexistence, la collaboration et la participation collective. L’espace conçu par Kazuyo Sejima amenait le visiteur à devenir un “sujet souple” lorsqu’il traversait les îles, car elles n’étaient pas vraiment séparées et, par transparence, on pouvait les voir de n’importe quel endroit.

Il flottait comme un sentiment trouble et ambivalent dans l’exposition…

L’étrange, l’inquiétant et le grotesque sont des notions importantes qui traversent beaucoup d’œuvres, comme celles de Takashi Murakami ou de Yoshitomo Nara, références de la mouvance kawaii [mignon]. On les retrouve également dans les “paysages” de Haruka Kojin ou dans les personnages d’Izumi Kato ou d’Aya Nakano. À travers elles, nous prenons conscience qu’il est difficile de se fier à notre perception, et que cette dernière nous pousse sans cesse à découvrir de nouvelles zones de sensibilité.

“Dans le Japon post-Seconde Guerre mondiale et dans les années 60, les milieux artistiques étaient proches des milieux activistes.”

Et les artistes femmes ?

Les grandes figures féminines de l’art, de la mode et de l’architecture telles que Yoko Ono, Yayoi Kusama, Rei Kawakubo ou Kazuyo Sejima sont des femmes privilégiées issues de familles aisées. Cela signifie qu’elles avaient conscience de leur liberté et qu’elles pouvaient désobéir. L’architecte Toyo Ito a dit de sa consœur Kazuyo Sejima qu’elle était anhistorique, libre de toute influence. Ces mêmes qualités se retrouvent dans le travail de jeunes artistes comme Sputniko!, Sayaka Shimada ou encore Haruka Kojin. Toutes trois font confiance à leur perception, c’est ce qui rend leur travail singulier.

Dans le Japon de l’après-guerre, l’art a pu être engagé et contestataire, à l’image du mouvement Gutai ou de groupes tels que High Red Center. Est-ce toujours le cas ?

Dans le Japon post-Seconde Guerre mondiale et dans les années 60, les milieux artistiques étaient proches des milieux activistes. Cette époque autorisait des formes d’art où il était possible de délivrer un message. Cet activisme artistique s’est délité au moment de la bulle économique [à la fin des années 80] et jusqu’au milieu des années 90.

Il n’y a plus d’opposition ouverte à la société ?

Au Japon, l’individu ne s’oppose pas à la société, mais il est possible d’échapper à cette société rigide et oppressante en créant des communautés nouvelles que j’appellerai des petites “colonies”, des “tribus”, qui explorent d’autres manières d’exister. Plutôt que de détruire la société, on la fait disparaître par la multiplication de colonies alternatives : c’est le “soft power”. L’artiste Koki Tanaka propose ainsi des œuvres collaboratives, des plateformes d’échanges. À travers ces pièces, il invente un système de réflexion que je nommerai le “conceptualisme soft”. Dans un genre très différent, le collectif Chim-Pom a une approche beaucoup plus journalistique et produit un art d’action assez comique qui se déploie dans une sorte de tension avec le politique. Ses membres font partie de la génération postFukushima qui opère un retour vers l’activisme par le biais de la satire. Grâce à l’utilisation très efficace des réseaux sociaux, ils parviennent également à créer une communauté accrue.

Au Centre Pompidou-Metz , vous consacrez une exposition personnelle à Dumb Type : quelle est l’importance de ce collectif dans le paysage artistique au Japon?

Dumb Type ressemble à un immense arbre dont les branches ne cesseraient de pousser. Dès le milieu des années 80, il a très vite inventé ses propres protocoles en décidant de sortir radicalement des systèmes convenus et dogmatiques. Il ne critique pas ouvertement la société, il propose une manière alternative et poétique d’y vivre, et de le faire ensemble. Ce collectif sans hiérarchie, et totalement démocratique, produit une forme d’art particulièrement ouverte et libre. Ce que j’appelle le “style Dumb Type”, c’est l’invention d’une plateforme artistique et poétique, d’une communauté ouverte à tous : en repoussant les limites de l’œuvre, ces artistes élargissent le champ de notre perception et nous permettent d’atteindre un niveau cognitif inédit. Aujourd’hui encore, l’importance de Dumb Type tient au fait que ses membres ont toujours proposé des œuvres modifiant très fortement notre perception. Ils sont résolument précurseurs d’une nouvelle écologie des nouveaux médias.

Qu’est-ce que la technologie apporte à la création artistique ?

Il n’y a pas de réel antagonisme entre l’artificiel et la nature. La relation avec la technologie et les nouveaux médias nous aide à opérer un retour à notre propre “physicalité”. De ce point de vue-là, les productions d’YMO ou du collectif Dumb Type sont emblématiques : elles comportent un lien très organique avec la technologie, qui est aussi, tout comme le corps, une extension de la nature. J’appelle cela l’“écologie des nouveaux médias” – dont j’observe attentivement le développement depuis de nombreuses années –, et qui fait le lien avec la pensée animiste. Certains artistes appartenant aux plus jeunes générations renouvellent cette relation à l’artificiel en postulant que le matériau possède sa propre autonomie, voire sa propre “vie”. C’est le cas de Yuko Mohri et de ses installations. Mais cette “nouvelle écologie” peut également être immatérielle. Un collectif comme Rhizomatiks, par exemple, utilise des algorythmes et des flux Internet dans ses créations.

L’Occident et le Japon perçoivent le temps d’une manière très différente.

Au Japon, la libre appréciation de l’espace se retrouve également dans une perception différente du temps, qui correspond à un mode de pensée centripète, comme le définissait Augustin Berque. C’est une caractéristique très importante. Si le temps n’est pas linéaire, comme dans la pensée occidentale, il permet de procéder beaucoup plus aisément à des hybridations de toutes sortes.

Cette particularité permet-elle de considérer tous les matériaux de manière non hiérarchique ?

Dans l’art et la culture, cela a toujours existé, ce n’est pas une caractéristique purement contemporaine. Le Japon a, par exemple, importé les kanji [signes ou idéogrammes] de Chine, mais, à travers les échanges commerciaux, a aussi permis à certaines cultures de se développer dans le pays, à l’image du Portugal et des Pays-Bas pendant la période Edo [1603-1867]. La “japonisation” est en quelque sorte synonyme d’hybridation. C’est pour cette raison que nous avons une grande capacité à associer des éléments différents : ils ne sont pas considérés comme étrangers, ou étranges, ils sont assimilés et permettent que l’on se réinvente sans cesse.

Vous pointez cependant la complexité de ces hybridations.

Il faut considérer cette notion d’hybridation sans dualité ni linéarité. Il s’agit d’une pure expérience, d’une existence rhizomatique où cohabitent des notions contraires. De ce fait, chaque “sujet” possède une multitude de réponses et vit dans un espace de coexistence ambivalente. Cela rejoint ce que j’appellerais le “didactisme soft organique”.

Vous parlez aussi d’intelligence physique.

L’expérience par le corps est essentielle. Je prendrai comme exemples l’art de la composition florale, les pratiques liées à la cérémonie du thé ou le théâtre traditionnel. Le savoir se transmet par le corps, et l’interprétation par le corps revêt une dimension intellectuelle. Le Livre du thé [de Kazukô Okakura] peut donc être considéré comme un livre de philosophie dans la mesure où il permet d’aborder un grand nombre de questions philosophiques par l’intermédiaire de la pratique corporelle.

Exposition “Fukami, une plongée dans l'esthétique japonaise”, jusqu'au 21 août 2018 à l’Hôtel Salomon de Rothschild, Paris.