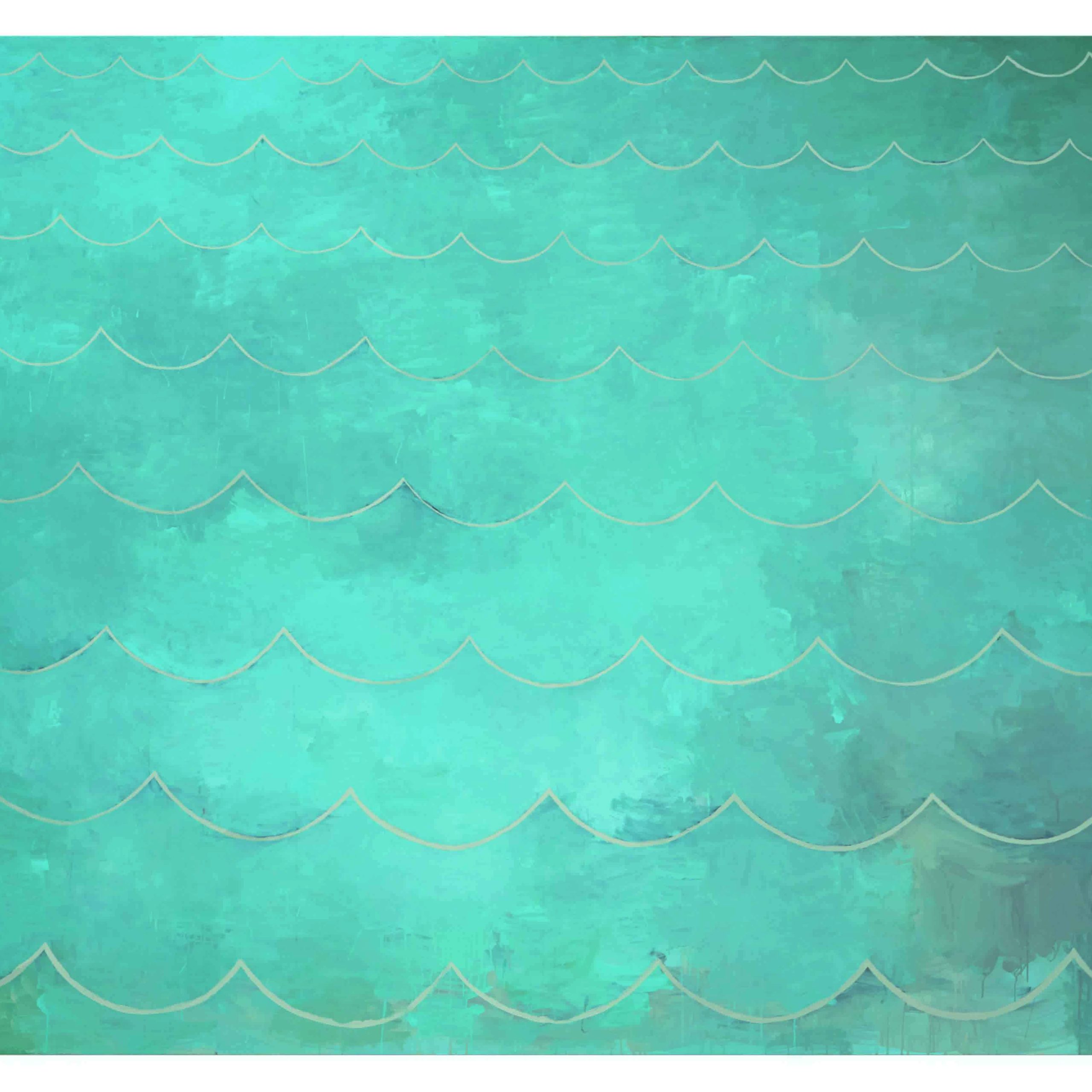

Le point de vue d’Eric Troncy : les monochromes océans de Loïc Raguénès

En choisissant comme unique thème de ses toiles le paysage marin, Loïc Raguénès explore l’expression même de la peinture. Ses monochromes troublés par un motif de vagues déclinent avec subtilité une palette de nuances, de halos et de contrastes.

Par Éric Troncy.

Ses récentes expositions à New York et à Bruxelles en ont fait l’éclatante démonstration : à tout juste 50 ans, il a hissé son œuvre à un stade d’excellence auquel peu de ses confrères parviennent un jour, inventant pour ses peintures une forme et une structure qui les autoriseront sans aucun doute à dialoguer avec celles des grands peintres historiques. C’est ainsi : ce n’est pas tant sur Instagram qu’on aimerait les voir, mais entre une toile de Robert Ryman et une d’Ad Reinhardt, pas trop loin d’un Mark Rothko. Car Loïc Raguénès ne fait pas des images, il fait des tableaux.

La première chose que l’on perçoit dans une œuvre d’art, c’est son ambition : ce à quoi elle aspire, à quelles autres œuvres elle entend se comparer – voire s’ajouter – et selon quelles modalités (la désinvolture, la gravité, la modestie, l’opportunisme), mais aussi à qui elle est destinée, c’est-à-dire pour quel usage elle est pensée… l’entertainment, le marché, l’histoire. Même aujourd’hui qu’on fait mine de ne plus avoir de comptes à rendre à l’histoire de l’art et que tout semble permis (mais alors, que transgresser ?), c’est ce qui se montre immédiatement dans les œuvres, et qui définit en somme un “contexte de perception”. Parce que tout est permis, justement, et qu’il ne faut plus aucune aptitude particulière au courage pour revêtir les habits qui furent, il y a longtemps, ceux des pionniers des formes, cette information est essentielle à la compréhension des œuvres. Triompher au jeu du marché de l’art n’est pas chose facile ; avoir du succès sur les réseaux sociaux non plus. Et savoir dialoguer avec l’histoire de l’art d’avant tout cela est, de toute évidence, le plus difficile. Aussi importe-t-il de comprendre vite à quelle table de jeu une œuvre entend abattre ses cartes, et, convenons-en, il n’est pas de table de jeu plus légitime qu’une autre.

Ces quatre peintures bleues, où la mer était représentée par une simple série de traits fins restituant le mouvement des vagues, ne laissaient aucun doute sur l’aboutissement du travail de leur auteur.

J’ai pensé à cela en voyant les nouvelles œuvres de Loïc Raguénès à la galerie Clearing de New York l’an passé : lui, décidément, il a choisi l’histoire de l’art, celle de la peinture plus exactement. Et tout son parcours paraît rétrospectivement tendre vers cet aujourd’hui où, me semble-t-il, il a su atteindre ce qu’il poursuivait depuis qu’il a commencé à peindre – ou à dessiner. Autre chose, d’ailleurs, nous renseigne sur les œuvres que nous regardons : le chemin qui conduit vers elle, les étapes stylistiques que l’artiste a franchies pour y parvenir.

Raguénès est né à Besançon en 1968, il a étudié aux beaux-arts de Besançon, puis de Nîmes, mais c’est dans l’atelier d’un artiste qu’il a fabriqué sa relation avec la peinture, placée sous le signe d’une franche obstination et de peu de compromis. En passant deux années auprès du peintre Rémy Zaugg (on le décrit parfois aussi comme un artiste conceptuel) dans le cube de béton constituant son atelier dessiné par Herzog & de Meuron, Loïc Raguénès a assurément fait l’apprentissage de l’exigence absolue : celle que mettait Zaugg dans la réalisation de ses sérigraphies sur aluminium laqué, mais aussi celle de son rapport sans pitié à l’art, à commencer par le sien.

Ces peintures, de fait, ne sont pas vraiment monochromes : Loïc Raguénès peint a tempera, une technique qui renvoie aux icônes byzantines ou à la peinture de Fra Angelico.

Dans les années 2000, son travail a pris la forme de dessins réalisés au crayon, formés de points colorés d’une seule couleur : ce handicap est alors devenu son langage exclusif. Il fut alors évident que Raguénès avait un sens très particulier de la couleur et du choix des images : il pouvait appliquer ce traitement à une scène d’Eyes Wide Shut aussi bien qu’à un ensemble de flamants roses, un brin de muguet ou un tableau de Fra Angelico. “Le rendu monochrome des dessins ainsi que sa décomposition en trame de demi-tons accentue la dimension abstraite de l’image. Une fois transformées en monochromes, les images deviennent étrangères à la vérité, elles sont alors comme des fantômes des images en quadrichromie”, écrit à ce sujet le critique d’art Vincent Pécoil. Il a raison, tant ce traitement pointilliste et cette gamme colorée a su produire ces fantômes d’image, en effet, sous lesquels transpirait l’ambition de faire de cette surface colorée autre chose qu’une image. Leur étrangeté, de même que leur franche séduction, les a fait exister dans notre imaginaire de façon persistante. Raguénès a pourtant fait évoluer cette pratique bien rodée. Les points colorés au crayon ont laissé place à des points plus gros à la gouache, puis l’image a semblé disparaître, ne laissant plus que les points – ils furent alors organisés selon des règles simples et strictes de composition.

Une évolution clairement à rapprocher de la décision prise, il y a quelques années, par Loïc Raguénès de quitter la Bourgogne pour la Bretagne de son enfance. Il partit s’installer à Douarnenez, une ville d’à peine 15 000 habitants où d’autres artistes français de sa génération avaient décidé d’habiter. “Ici, on est au bout du monde”, dit Bruno Peinado, qui s’y est installé il y a vingt-cinq ans, rejoint plus tard par Virginie Barré, Florence Doléac… Ce bout du monde est aussi un bord de mer, et c’est la mer que peint désormais Raguénès. L’histoire ferait sourire si sa conclusion formelle n’avait plutôt pour effet de couper le souffle. Dévoilées l’an passé à New York dans une exposition que lui consacrait la galerie Clearing, avec laquelle il travaille depuis une dizaine d’années, ces quatre peintures bleues, où la mer était représentée par une simple série de traits fins restituant le mouvement des vagues, ne laissaient aucun doute sur l’aboutissement du travail de leur auteur.

Ces peintures, de fait, ne sont pas vraiment monochromes : Loïc Raguénès peint a tempera, une technique qui renvoie aux icônes byzantines ou à la peinture de Fra Angelico. Cette technique est sans appel parce qu’elle sèche bien plus rapidement que la peinture à l’huile et autorise peu de corrections. Elle donne aussi aux couleurs une densité particulière et permet autant de nuances que l’huile. Aussi les fonds monochromes des peintures “marines” de Raguénès sont-ils bien plus que cela, offrant autant de nuances, de halos, de contrastes – bref, autorisant l’expression même de la peinture. L’artiste s’en donne à cœur joie, explorant ces infinies possibilités contenues dans la contrainte d’une seule couleur avec une passion très communicative. Les sept ou huit rangées de traits gris pâle qui découpent la surface du tableau suffisent à évoquer l’océan et jouent avec le format des peintures, réalisées sur bois, comme les icônes justement. Grey Early Stones, Naissance des pieuvres (le film), Sunlight Emmaus, Sorrento Just Married : il faudra faire usage des titres de ces quatre peintures pour leur inventer une histoire, mais surtout constater qu’en faisant disparaître la question du sujet (désormais toujours le même), Raguénès a finalement ouvert l’étendue de ses possibilités picturales.

Il l’a justement prouvé à Bruxelles en début d’année, dans le nouveau bâtiment de la galerie Clearing, avec un ensemble important de peintures réalisées sur le même modèle, mais dans une gamme colorée plus large – le rouge, le vert, le noir définissant la mer tout aussi bien que le bleu. Étrangement, représentant a priori la même chose et de la même manière, chaque tableau est radicalement différent de l’autre. Si l’on peut aussi dire cela des Date Paintings d’On Kawara (le système de Raguénès y fait évidemment penser), l’écart est ici bien plus spectaculaire. Raguénès démontre son talent de coloriste, et assume à n’en pas douter la perversité de ce “sujet” (la mer, la peinture marine) qu’il inflige joyeusement à son ambition d’une peinture qui sache dialoguer avec celle des grands peintres abstraits américains des années 60.

Paradoxalement, ce “sujet” à l’impertinente banalité libère le spectateurdes inconforts de l’abstraction, sans le priver de son obligation de devoir chercher, ailleurs que dans le sujet, une raison d’être à la peinture. Rétrospectivement, on peut imaginer que c’est cela, précisément, que l’artiste cherchait à faire avec ses toutes premières œuvres. Il a assurément trouvé.