Chocs esthétiques à la Fondation Louis Vuitton

Avec sa nouvelle exposition “Au diapason du monde”, la Fondation Louis Vuitton met à l’honneur 28 artistes et quelques chefs-d'œuvre pour un feu d'artifice de chocs esthétiques faisant appel à tous les sens.

Par Thibaut Wychowanok.

Publié le 13 avril 2018. Modifié le 18 avril 2025.

L'enjeu était de taille pour sa directrice artistique Suzanne Pagé : proposer une “simple” exposition des œuvres de la Fondation Louis Vuitton capable de rivaliser avec les deux blockbusters internationaux organisés auparavant – Chtchoukine et le MoMA – conçus à partir des plus belles collections étrangères. Sa réponse est efficace : faire jouer la corde sensible.

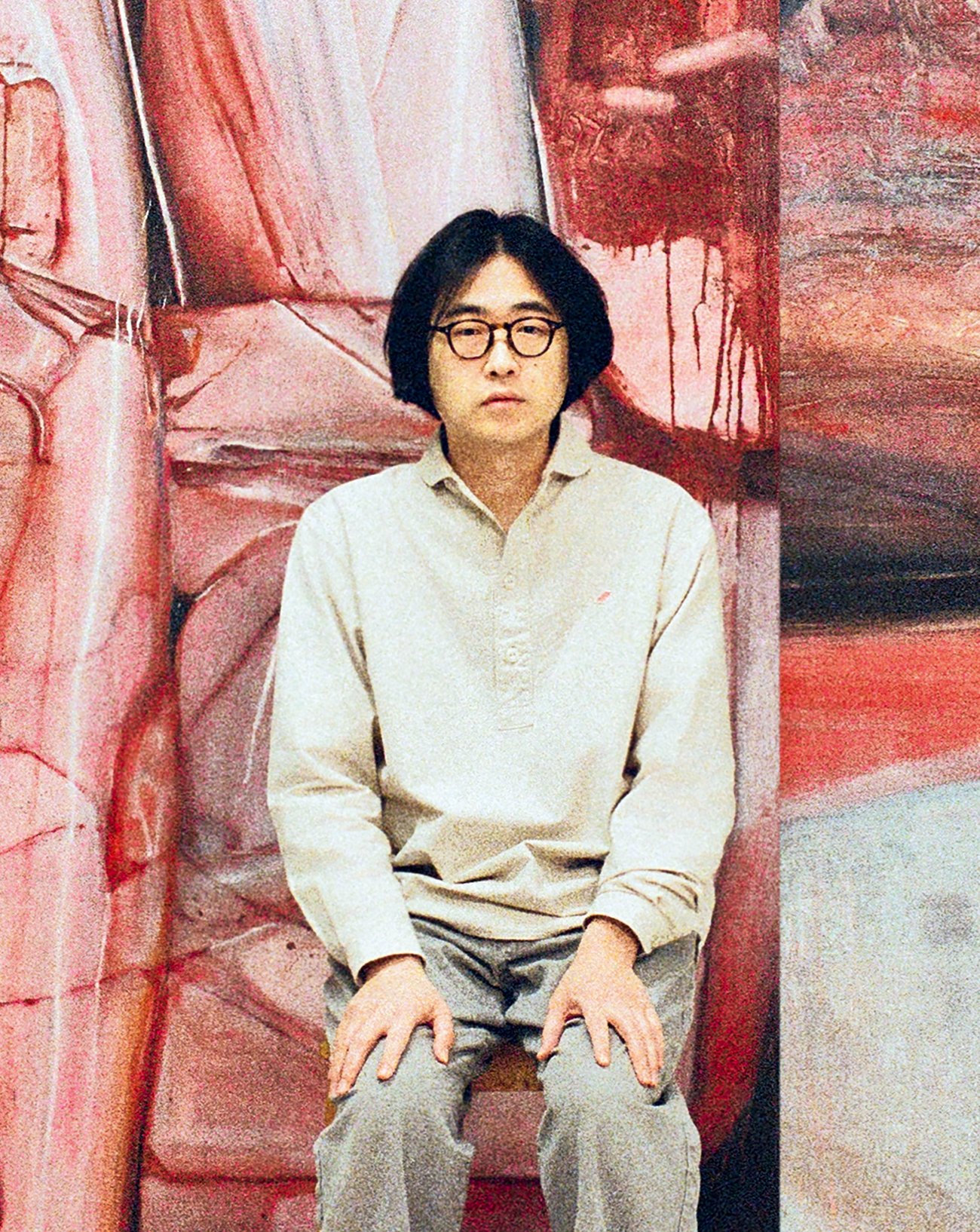

La présentation d'œuvres de la méga-star Takashi Murakami sur un étage entier fera vibrer à coup sûr le cœur du grand public qui vénère, pas toujours pour de bonnes raisons, son style pop et kawaii – on y reviendra. Mais la proposition la Fondation ne se réduit pas à cette ficelle. Les cordes que tirent Suzanne Pagé et ses équipes sont un peu plus subtiles. À travers trois expositions (hors Murakami), “Au diapason du monde” nous rend sensible les relations entre l'Homme et l'univers du vivant et convoquent par la même occasion quelques grands chefs-d’œuvre récents.

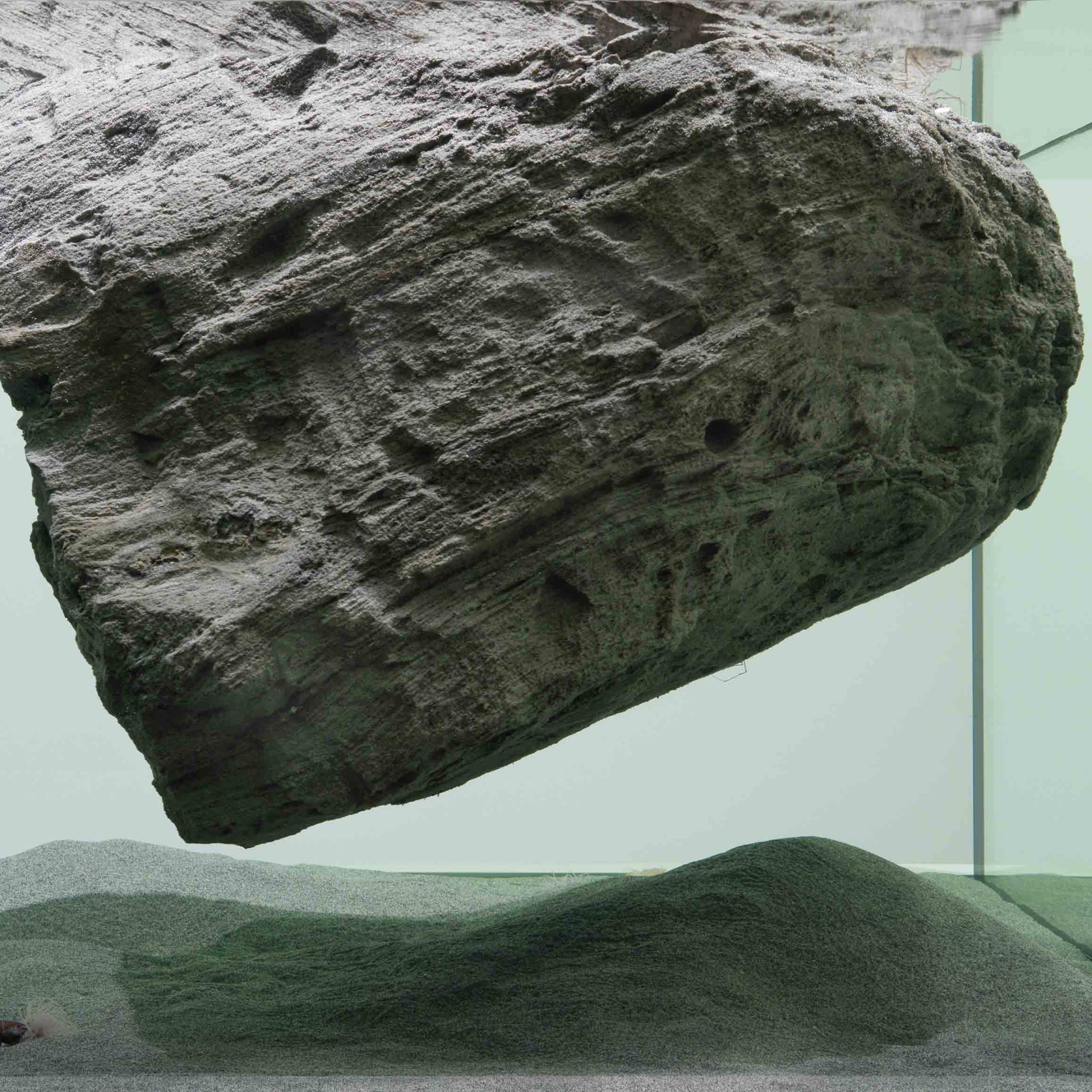

Dès les premières salles, c'est le portrait de l'artiste en démiurge, créateur de paysages cosmiques manipulant le vivant, qui s'esquisse. Aux prises avec deux dynamiques contradictoires, il poursuit une recherche de perfection tout en succombant à la fascination du chaos. L'aquarium Cambrian Explosion 10 (2014) de Pierre Huyghe forme un écosystème marin habité de crabes et de limules surplombé d'une roche volcanique faisant référence à l'apparition des grandes espèces animales il y a 540 millions d'années. La sculpture se fait vivante, univers sous verre en constante évolution, co-construction entre différents agents (la qualité de l'eau, la lumière, le minéral, l'animal…) qui échappe à son créateur.

Cette magie alchimique est à l'œuvre de bien d'autres manières. Sigmar Polke, dans son atelier-laboratoire, fait fusionner les matières, vernis et métaux, pour créer des jaillissements abstraits sur ses toiles (Nachtkappe I, 1986) qui, encore aujourd'hui, continuent d'évoluer avec le temps… Chez Matthew Barney, c'est le choc entre un bronze en fusion et une matière humide faite d'argile et d'eau, qui génère une explosion tellurique de formes abstraites (Water Cast 6, 2015). Entre attraction et répulsion face aux manifestations furieuses de la nature, le sublime, ce sentiment de sidération face à ce qui est plus grand que l'Homme, n'est jamais loin.

Autre force à l'œuvre chez les dieux de l'art contemporain, la recherche très complémentaire au chaos de la perfection, à la manière de James Lee Byars. Si son anneau rayonnant The Halo (1994) représente l'éternité, Is (1989), sa sphère parfaite en marbre symbolise une quête d'absolu et de perfection plastique.

Mais l'Homme n'est pas pour autant dans une position de surplomb face à l'Univers. Les œuvres présentées en prennent acte : l'Homme n'est plus la mesure de toute chose, mais à sa juste place : une créature au même rang que les autres au sein d'écosystèmes interdépendants. Mondes animal, végétal, minéral et humain entrent alors en empathie. Récit de voyage filmé au Brésil, la vidéo en 3D The Flavor Genome (2016) de Anicka Yi s'intéresse à “une fleur mythique qui permettrait de produire l'empathie permettant de percevoir ce que ressent par exemple un dauphin rose ou un adolescent en colère.” L'artiste s'y fait exhausteur de sensations. On y sent chaque odeur de plante. On ressent chaque toucher de bois.

Cette empathie un peu new age – et cette mystique – connaît son acmé avec la vidéo, en 3D elle-aussi, de Cyprien Gaillard : énorme chef-d'œuvre du Français, Nightlife (2015) nous transporte de Los Angeles à Berlin en passant par Cleveland. En Californie, des genévriers et des plantes non-indigènes dansent furieusement au rythme d'un sample de “Black Man's World” d'Alton Ellis. C'est une transe du monde végétal, une sensibilité primitive au cœur de la ville de béton et de grillages, un monde joyeux, unifié par la musique. Les plantes apparaissent alors en êtres conscients, chamans d'une vie végétale palpitante. Puis le Français nous emmène dans les airs, pour approcher au plus près d'un feu d'artifice. Chaque explosion, vue d'aussi près, rappelle les branches et les fleurs en mouvement de Los Angeles tout autant que des phénomènes géologiques ou des précipités physiques. Tout est dans tout, le monde ne fait plus qu'un.

On n'oubliera pas pour autant la portée politique de l'œuvre : appel halluciné à l'insoumission. La révolte de la nature non-indigène de Los Angeles évoque bien sûr les révoltes afro-américaines. Et le stade au-dessus duquel est lancé le feu d'artifice n'est rien d'autre que celui construit par Hitler pour les Jeux Olympiques de 1936… où Jesse Owens remporta sa célèbre victoire le poing levé contre le nazisme. Le “I am a loser” répété par Alton Ellis se transformant en ”I am a winner” alors que la vidéo se clôture sur l'arbre offert par les nazis à l'athlète et planté dans son école à Cleveland…

Dernière partie de l'exposition, “L'Homme qui chavire” s'intéresse enfin aux mutations du corps humain, un corps dans tous ses états. Avec 7 sculptures d'Alberto Giacometti, c'est sa fragilité et sa solitude essentielle qui sont évoquées. “J'ai toujours eu le sentiment de la fragilité des êtres vivants, écrivait l'artiste, comme s'il fallait une énergie formidable pour qu'ils puissent tenir debout.” Son Homme qui chavire (1950) qui a donné son titre à cette séquence est bien sûr exposé. Chez Dominique Gonzalez-Foerster, la présence du corps se fait fantomatique : un hologramme voit l'artiste prendre les traits de Fitzcarraldo, héros qui – dans le film éponyme de Werner Herzog – rêve de construire un immense opéra en Amazonie. Cloné chez Maurizio Cattelan dont on retrouve la tête démultipliée (mais toujours différente), le corps est hybride chez Pierre Huygue qui suit dans son film Untitled (Human Mask) de 2014 une créature aussi animale qu'humaine errer dans un Japon post-apocalyptique.

L'apocalypse, il en est justement question au dernier étage avec Takashi Murakami, dont la Fondation a l'intelligence de présenter le travail le moins “mignon”, rappelant utilement que le roi de la collaboration (récemment aux côtés de Virgil Abloh) est aussi un artiste capable d'embrasser le chaos du monde. Ses personnages malicieux sont en fait des bêtes féroces, et ses paysages colorés des catastrophes passées ou à venir : tsunami, holocauste nucléaire… Le monde qu'il nous présente nous dévore et nous surveille, les dents de ses créatures sont acérées et leurs yeux prêts à scruter nos pensées les plus profondes. Au diapason du monde actuel.

Lisible sans être simpliste, “Au diaspon du monde“ défend en vérité un art juste, autant au diapason du monde que du public, un art de l'expérience esthétique polulaire au sens le plus noble. Les idées sont complexes, les énoncés simples (on nous aura épargné les cartels imbitables, d'autres devraient s'en inspirer…), les œuvres parlent d'elles-mêmes (merci à la qualité de l'accrochage). Un acte de foi en l'art, cette religion des chocs esthétiques.

Au diapason du monde, jusqu’au 27 août, Fondation Louis Vuitton.