16

16

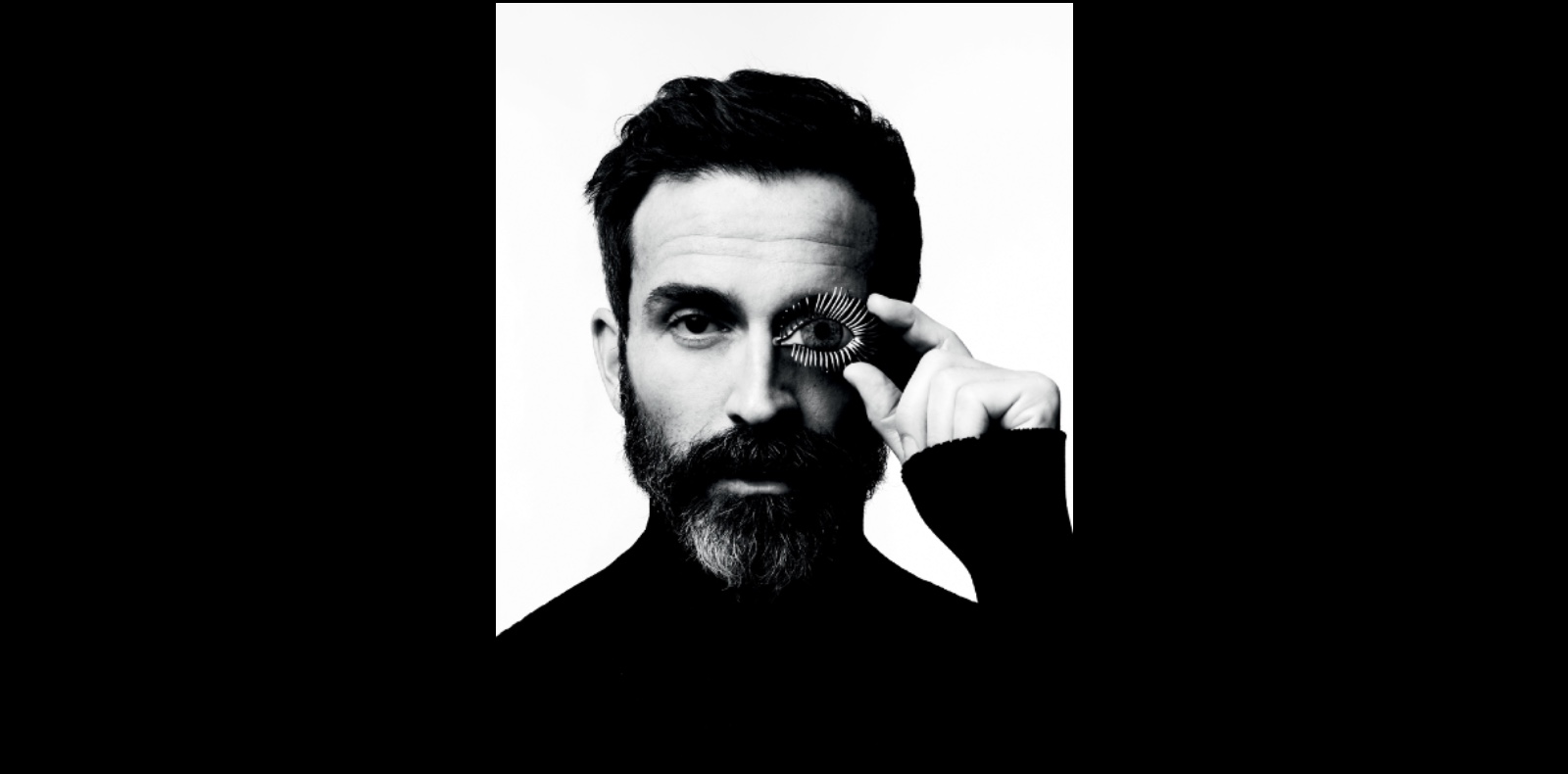

Schiaparelli: comment Daniel Roseberry a réveillé l’une des plus grandes maisons de couture

Depuis sa nomination en 2019 à la direction artistique de Schiaparelli, Daniel Roseberry réinterprète avec brio la fantaisie propre à la maison. Inspiré par l’esprit de sa fondatrice Elsa Schiaparelli, proche des surréalistes dans les années 30, le créateur texan invente, dans ses collections de haute couture, une façon contemporaine de rêver, sans s’enfermer dans une tour d’ivoire.

Propos recueillis par Delphine Roche.

Numéro : Quand vous êtes arrivé à la tête de Schiaparelli en 2019, un an avant la pandémie, vous vous demandiez comment s’habiller pour la fin du monde… Rétrospectivement, est-ce que ça ne vous fait pas un peu froid ans le dos d’avoir vu si juste ?

Daniel Roseberry : À l’époque, bien sûr, je ne savais pas à quel point cette question serait pertinente. C’est un processus excitant d’essayer de trouver la réponse.

Et donc, quelle est votre réponse ?

D’une part, je pense que la situation actuelle souligne la valeur et l’importance de s’habiller pour soi. Cela valorise l’expression personnelle, l’individualité. Dans la mode, ce qui prédomine c’est parfois une mentalité de troupeau, une forme de suivisme, et ce que j’aime chez Schiaparelli c’est que nous existons sur une tout autre planète. Ici, j’ai la possibilité de poursuivre une vraie singularité. Je peux construire ma petite bulle insulaire pour rester créatif. C’est un tel privilège, à notre époque, de pouvoir se réfugier dans la créativité et dans l’imaginaire. C’est ce que je voulais dire quand je parlais de la fin du monde : c’est toujours l’imagination qui triomphera, bien plus que le commerce et les tendances éphémères.

Pensez-vous que l’art et la beauté pourront nous sauver ?

Je le pense, pas vous ? Si on ne croit pas cela et qu’on travaille dans la mode, c’est qu’on s’est trompé de voie. Il y a de nombreux problèmes aujourd’hui dans notre industrie, de nombreux points qu’on ne peut pas cautionner. Mais en lui-même l’acte de création nous rapproche de Dieu, donc je suis persuadé qu’il peut contribuer à nous sauver.

Vous avez évoqué le plaisir de s’habiller pour soi, mais une partie de l’esprit de Schiaparelli réside dans son rapport performatif, théâtral, au vêtement. Comment conciliez-vous les deux ?

C’est une excellente question et vous faites partie des rares personnes qui remarquent cette dichotomie. Je trouve cette contradiction apparente très inspirante. Quand je suis arrivé chez Schiaparelli et que j’ai commencé à regarder des photos d’Elsa Schiaparelli, j’étais fasciné. Dans la journée, elle incarnait une businesswoman, une entrepreneuse, une personne “sérieuse”. Sur d’autres photos, elle porte des robes flamboyantes inspirées du surréalisme. Je me suis donc demandé si elle “performait” vraiment le soir, ou plutôt dans la journée lorsqu’elle prétendait se présenter comme une travailleuse sérieuse. Peut-être était-elle davantage elle-même dans les moments où elle s’exprimait librement à travers ses vêtements. Dans mon premier défilé, je me suis mis en scène en train de dessiner au milieu des mannequins. Dans cette performance, j’ai livré une vérité à mon sujet. Dans le deuxième défilé, je n’ai pas créé d’histoire, je me suis totalement abstrait de l’action et… c’est une chose que je ne veux plus jamais recommencer. Je tiens vraiment à présenter des défilés performatifs pour évoquer la problématique du rapport entre l’intime et le public, qui est centrale dans la maison, et dans mes collections elles-mêmes.

Vous avez travaillé pendant plus de dix ans en tant que bras droit du créateur américain Thom Browne, dont la “marque de fabrique” est, justement, de présenter des défilés très théâtralisés. Est-ce pendant cette période que vous avez développé votre goût pour le performatif ?

J’ai grandi au Texas, en allant beaucoup à l’église. J’étais enfant de chœur et mon père était un prêtre anglican. Le cérémonial de la messe fait partie de mes inspirations majeures. Ses sons, ses odeurs… le fait de rassembler un public pour lui faire attester la présence du sacré, tous ces éléments sont profondément gravés en moi. Je ne pense pas que le public européen comprenne véritablement ce que Thom essaie de faire. J’ai la chair de poule quand je me remémore les défilés que nous avons présentés et qui, parfois, s’approchaient vraiment d’une dimension sacrée. En additionnant les défilés homme, femme et ceux des collections Moncler Gamme Bleu, je pense qu’on atteint le chiffre de 60 shows auxquels j’ai participé. Chacun représentait un voyage dans lequel Thom emmenait son équipe. Depuis ma nomination chez Schiaparelli, j’ai embarqué pour mon propre voyage. J’essaie de découvrir ma propre veine narrative, mon propre langage, saison après saison.

La mode aujourd’hui est devenue souvent plus commerciale, notamment sous l’influence du e-commerce et de la “démocratisation” du luxe. Avez-vous le sentiment qu’actuellement elle manque de quasi-démiurges comme pouvaient l’être Alexander McQueen ou John Galliano à ses débuts ?

Ne serait-ce que sur Instagram, on peut voir à quel point la nostalgie des eighties et des nineties est présente. Alexander McQueen, Thierry Mugler, Claude Montana, John Galliano, Rei Kawakubo… ont posé des jalons en termes de grandeur, de folie, dans leurs défilés. Mais je ne suis pas une personne nostalgique, et je suis persuadé qu’aujourd’hui on peut encore trouver une façon pertinente de faire des défilés grandioses. Je pense aussi que le pouvoir des très grandes maisons laisse des espaces pour des designers qui veulent s’exprimer de façon créative. Et pour moi, c’est formidable de pouvoir le faire au niveau d’excellence que représente la haute couture.

Rêviez-vous de travailler un jour pour une maison de couture lorsque vous étiez étudiant au Fashion Institute of Technology, à NewYork ?

Je n’en ai jamais rêvé parce que c’était trop éloigné de mon monde. À New York, c’est le prêt-à-porter qui règne. Quand j’étais étudiant, je vénérais ce que faisait Nicolas Ghesquière chez Balenciaga, et j’adorais également Alexander McQueen. Ces deux créateurs étaient mes idoles. Mais j’ai aussi beaucoup aimé l’âge d’or de New York, au début des années 2000, quand Michael Kors était très puissant. Pour moi, cela semblait plus réel, davantage à ma portée. Je n’aurais jamais eu l’arrogance de penser que j’intégrerais une maison de couture un jour. D’ailleurs, jusqu’à récemment, la couture était une chasse gardée. Je pense qu’il y a eu un switch le jour où Raf Simons est arrivé chez Dior.

Comment s’est passée votre intégration chez Schiaparelli ? Dialoguer avec les “petites mains” françaises peut être difficile pour un étranger, comme le montre Dior et Moi, le documentaire sur le travail de Raf Simons chez Dior…

Ce documentaire était la seule référence dont je disposais pour savoir à quoi m’attendre. Autant vous dire que j’étais terrorisé. Je me souviens que le matin du jour où on m’a présenté aux ateliers, j’avais des bouffées de chaleur pendant que je m’habillais, à mon hôtel. Aujourd’hui, cela me semble très loin, car le lendemain du jour où j’ai été introduit, je lançais déjà une trentaine de passages de mon premier défilé, avec les ateliers.

Vous n’aviez que deux mois pour présenter votre première collection…

Oui, et ici, je dois vraiment remercier ma mère, car c’est elle qui m’a appris à dessiner. Et le dessin s’est révélé être mon arme secrète pour communiquer avec les gens. Je ne parle pas français donc la barrière de la langue est infranchissable avec la plupart des personnes de l’atelier. Mais j’ai apporté mes dessins, et un respect mutuel s’est immédiatement construit sur cette base. Car même si je n’ai pas appris les techniques de la haute couture, je pense qu’à travers mes dessins, on voyait que j’avais une vision.

Confronté à l’impossibilité de présenter votre collection couture en juillet, vous avez publié vos dessins de la collection. Les considérez- vous comme une forme d’expression en eux- mêmes ou plutôt comme des outils ?

Cette idée romantique du couturier qui dessine, ce n’est pas suffisant. Quand je commence une collection, je réalise des centaines de croquis pendant deux semaines, puis j’opère une sélection parmi eux. Mais dès qu’on se confronte à la réalité en trois dimensions, tout change. Et je travaille aussi beaucoup sur ordinateur, ce qui m’amène souvent à faire des choses que je n’aurais pas dessinées. Aujourd’hui, certains designers ne dessinent pas du tout. Je me souviens d’avoir lu une interview de Demna [Gvasalia, directeur artistique de Balenciaga] qui disait : “Ce qui compte, c’est l’attitude, avant les vêtements.” Jonathan Anderson, pour sa part, explore une pratique proche de celle d’un curateur. Quant à Virgil Abloh, c’est un DJ de la mode. Donc, aujourd’hui, toutes ces approches sont possibles.

Vous avez dit que vous ne voulez surtout pas tomber dans la nostalgie, mais l’ADN de Schiaparelli est intimement connecté aux années 30. Comment résolvez-vous cette problématique ?

Certaines de mes collections s’inspirent davantage que d’autres du travail d’Elsa. Je me souviens de ce que Nicolas Ghesquière faisait chez Balenciaga : quelques-unes de ses collections étaient clairement inspirées de pièces d’archives, et d’autres étaient plus personnelles. Je me demande plutôt ce que serait le processus de travail d’Elsa Schiaparelli aujourd’hui, comment elle verrait les choses. Ce n’est pas intéressant de reproduire littéralement ce qu’elle a fait dans le passé.

Aujourd’hui, la haute couture est souvent assimilée aux robes de tapis rouges ou aux tenues d’apparat. Mais vous dites préférer une couture “au service des femmes”, qui les accompagne dans leur quotidien, avec un beau tailleur-pantalon pour la journée, par exemple.

Le dress code de notre époque est de plus en plus casual, et on considère souvent que la place de la couture est seulement sur les tapis rouges ou dans les palais princiers. Mais je pense qu’une clientèle existe pour des pièces qui ne sont pas précieuses, mais quotidiennes et très luxueuses. J’adore créer pour les tapis rouges, j’adore le glamour contemporain, mais je veux aussi être sûr de proposer des pièces plus ancrées dans le réel. J’aime la couture, et j’aime aussi le prêt-à-porter, ce sont deux façons très différentes de raconter une histoire. Je suis ravi de pouvoir faire les deux. Mais c’est un tel luxe de travailler avec des ateliers que j’aurais du mal à l’abandonner aujourd’hui.

Actuellement les collaborations entre les artistes et la mode sont légion, mais pourtant peu d’entre elles sont intéressantes. Elsa Schiaparelli ayant été très proche de la scène artistique de son époque, on pourrait légitimement s’attendre à ce que vous exploriez ce type de rapprochement. Pourtant, n’est-ce pas un piège ?

C’est un piège. Jusqu’à présent, je me suis refusé à ce type de collaborations, car c’est justement trop évident, trop premier degré, trop attendu. Et j’ai déjà le sentiment de collaborer, au quotidien, avec l’esprit de la maison. Je ne veux donc pas ajouter une voix dans cette affaire. Bien sûr, de nombreux artistes pourraient apporter leur vision créative, mais il faudrait que ce partenariat soit vraiment organique, ancré dans une relation forte. Davantage que les arts visuels, la musique, le théâtre et la littérature sont mes amis proches, avec qui je dialogue en permanence.

En ces temps de crise, nous devons nous réinventer et trouver de nouvelles idées. La fantaisie et le surréalisme propres à Schiaparelli peuvent-ils être d’un grand secours dans ce cas ?

Je m’intéresse vraiment à cette question : qu’est-ce que la fantaisie aujourd’hui ? J’ai le sentiment que le rêve ultime, en ce moment, c’est surtout de retrouver nos vies d’avant la pandémie. Quand je regarde des films où les gens dansent en club, collés les uns aux autres, cette époque me paraît déjà étrangement lointaine. Je ne crois pas que la meilleure représentation de la fantaisie soit une robe de bal surdimensionnée nécessitant

trois personnes pour pouvoir l’enfiler. Mon défi, pour mon prochain défilé couture, c’est de faire rêver les gens sans pour autant fuir la réalité.