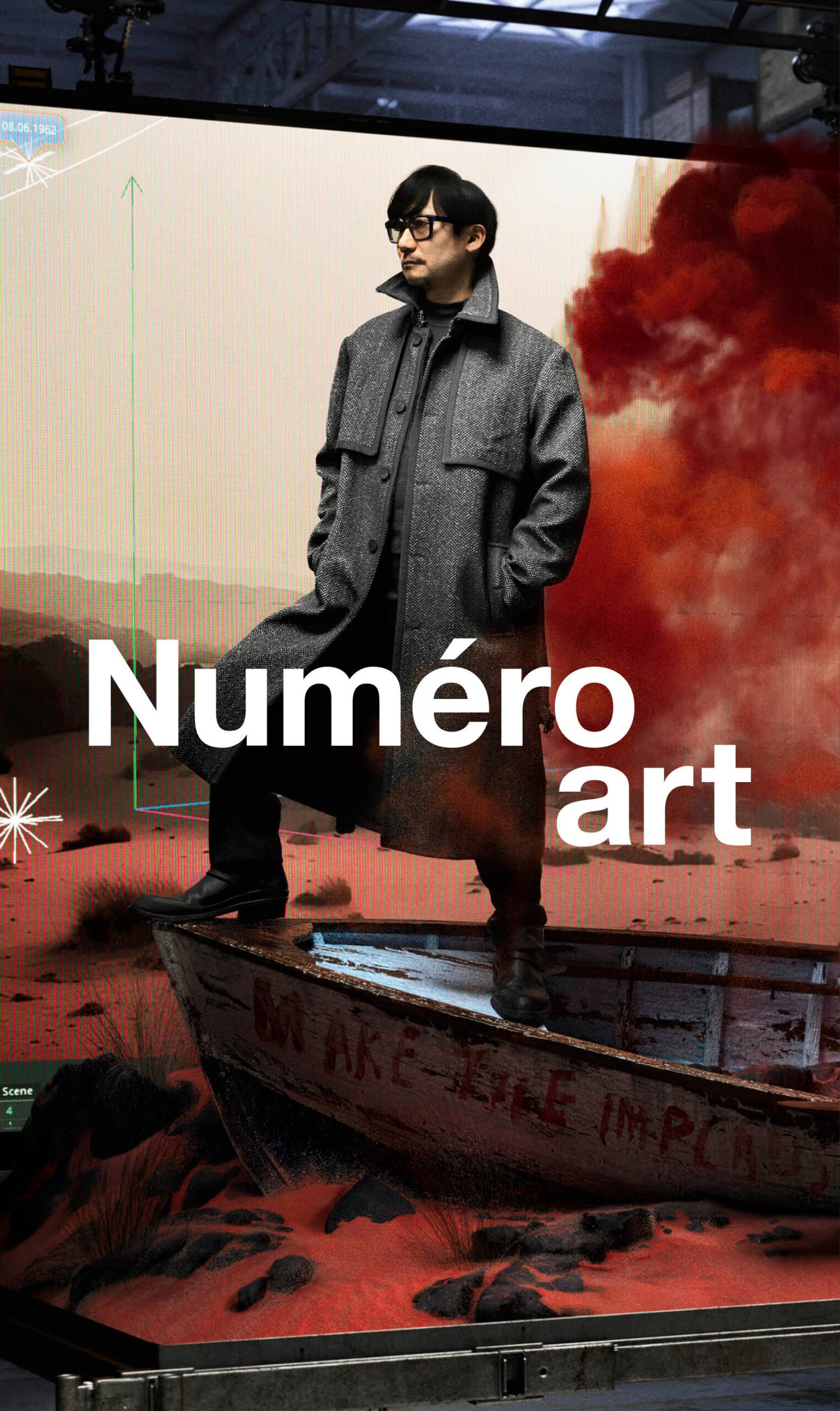

Gus Van Sant évoque sa série pour Gucci avec Harry Styles et Billie Eilish

Avec ses films puissants, éloges de la lenteur prenant le contre- pied de notre époque frénétique, Gus Van Sant est devenu un réalisateur culte. Parmi les fans inconditionnels du cinéaste figure Alessandro Michele, flamboyant directeur artistique de Gucci. Leur collaboration étincelante a donné naissance à une série de sept films tournés à Rome. Une façon très novatrice de présenter la nouvelle collection de la maison Gucci. Numéro a évoqué avec Gus Van Sant ce projet ambitieux, qui met en lumière les artistes à l’avant-garde de notre époque, comme Silvia Calderoni ou Harry Styles.

Propos recueillis par Olivier Joyard.

Voilà près de quarante ans que Gus Van Sant se faufile tel un chat insaisissable dans les territoires les plus variés du cinéma mondial. D’abord indépendant radical à travers ses chefs-d’œuvre de jeunesse réalisés à Portland comme Mala noche (1986), Drugstore Cowboy (1989) et My Own Private Idaho (1991), le natif du Kentucky a ensuite percé à Hollywood, croisant la route de Nicole Kidman (Prête à tout en 1995) et rapportant même quelques Oscars dans sa besace avec Will Hunting (1997). Il a ensuite proposé, entre 2002 et 2005, une mémorable trilogie expérimentale constituée de Gerry, Elephant et Last Days, repères absolus du cinéma d’auteur contemporain planant et introspectif. Depuis cette période flamboyante, la carrière de Gus Van Sant avance entre tentatives mainstream et retour à une simplicité indé. Sa collaboration avec Alessandro Michele et Gucci se trouve à la croisée de ces chemins. Ouverture of Something That Never Ended est une minisérie en sept épisodes qui montrent l’artiste et performeuse Silvia Calderoni dans plusieurs situations quotidiennes à Rome. Conçus pour remplacer un défilé impossible à faire exister physiquement, ces courts- métrages réunissent notamment Harry Styles, Paul B. Preciado, Billie Eilish ou encore Florence Welch. Tournés à l’automne dernier de façon très rapide, ils offrent surtout un instantané singulier de l’année qui vient de s’écouler, sans doute la plus étrange depuis plusieurs décennies. Nous avons pu parler de cette aventure particulière avec le cinéaste, au cours d’une conversation qui a fini par évoquer le passé, mais aussi le futur tel qu’on ne l’imagine pas encore. Un pur moment Gus Van Sant.

Numéro : Comment se passe cette étrange période pour vous ? Êtes-vous à Portland, la ville qui vous a toujours accompagné depuis votre premier film, Mala noche ?

Gus Van Sant : En fait, je me trouve en ce moment à Los Angeles. Cela fait plusieurs années que je n’habite plus Portland. Depuis dix ans, j’ai une maison en Californie. Cela a été dur pour celles et ceux qui se trouvaient en tournage ou sur des projets déjà très avancés, ce qui n’était pas mon cas. Mais j’ai quand même mis du temps à vraiment bosser efficacement, jusqu’au moment où j’ai écrit un script de série avec quelques scénaristes. J’ai aussi travaillé sur une pièce de théâtre. J’ai pris des photos. En gros, j’ai passé mon temps à écrire et à produire de l’art visuel.

Et le projet Gucci est arrivé.

Il avait été initié avant tout cela. Nous devions même tourner au mois de mars 2020, mais la situation en Italie a tout bloqué et nous a forcés à repenser le concept. Dans le monde d’avant, les défilés de mode existaient toujours. Tout à coup, cela n’a plus été la même chose. Vous avez vécu cela à Paris. À Rome aussi. Pour Alessandro Michele, l’idée était de créer l’esprit d’un défilé sans que ce défilé ait vraiment lieu dans le réel. D’où l’idée d’une série découpée en petits films d’une dizaine de minutes. Certaines maisons ont décidé de maintenir les défilés et de les proposer en streaming, vous en connaissez sûrement plus que moi sur le sujet. Ce n’était pas le cas ici, ce qui me paraît logique, puisque l’idée même de Fashion Week n’est pas d’actualité. C’est la même chose avec les festivals de cinéma, qui réagissent tous différemment à la pandémie et tentent d’exister par d’autres moyens. Quand Alessandro a commencé à retravailler le projet après le confinement, il voulait proposer une heure de programme en direct chaque jour pendant sept jours, déjà avec Silvia Calderoni dans le rôle principal. Cela a évolué et c’est devenu une série de films dans un esprit fictionnel.

Vous avez réalisé les sept épisodes d’Ouverture of Something That Never Ended. Quand avez-vous commencé à travailler sur ce projet ?

J’ai été sollicité à la fin de l’été dernier, un mois environ avant le tournage. Alessandro et Chris Simmonds avaient assemblé un lookbook très original, avec des extraits de films à la place des scènes qu’ils imaginaient. Quand je l’ai reçu, il y avait déjà sept épisodes et une vibe très cinéphile. Cela ressemblait à un story-board en live. Si un personnage devait traverser la rue et entrer dans un bâtiment, ils avaient inséré une scène d’un film de David Lynch pour l’illustrer. Et puis ça enchaînait avec La Fureur de vivre, un passage où un homme ouvre une porte et s’assoit sur une chaise. J’ai beaucoup aimé ça. On y trouvait aussi des références à mes propres films des années 2000, notamment Elephant, Last Days et Gerry. Je me suis rendu compte que ce qu’ils essayaient de faire ressemblait au fond à ma propre démarche, notamment le remake plan par plan de Psychose que j’ai réalisé. Notre envie commune était de produire ces films très vite, sur une impulsion, ce qui me parle énormément. En tant que cinéaste, j’ai une manière de travailler très spontanée. Pas mal de gens nous ont assuré qu’il serait impossible de tenir des délais aussi courts, mais je leur ai parlé de mon expérience avec Elephant, où je m’étais lancé en quelques semaines avec HBO [le film a finalement obtenu la Palme d’or au Festival de Cannes 2003].

“J’identifie moins les artistes, parce que les images sont devenues un flux où la question des auteurs et autrices se pose différemment. Elles font partie du grand réseau mondial.”

Vous avez pu voyager jusqu’à Rome, veinard !

Oui, c’était au mois d’octobre, quand la situation était plutôt calme sur le front de la Covid en Italie. Des amis me disaient que la ville était même agréable. À Los Angeles, tout s’apprêtait à fermer. Je n’étais pas retourné à Rome depuis longtemps. J’y avais tourné quelques scènes de Drugstore Cowboy à la fin des années 80.

Comment le fait de tourner pendant cette période si spéciale s’est-il fixé dans les images ? Même si ces films ont un but commercial, on y perçoit un sentiment de solitude. On pense un peu à Antonioni.

Cette énergie de la solitude était présente tout au long de notre travail. Je ne parle pas d’Antonioni spécifiquement, mais les films italiens que j’ai vus ont forcément eu une influence, le simple fait d’être à Rome vous porte dans d’autres directions. Celles de Fellini, de Pasolini et bien sûr d’Antonioni. Il y a même des moments Bertolucci.

Dans le premier épisode, le philosophe queer Paul B. Preciado intervient face à l’héroïne, incarnée par Silvia Calderoni. Dans un autre épisode, nous croisons Harry Styles. Comment avez-vous communiqué avec des personnes aussi différentes ?

Ce qui paraît être un grand écart entre Paul et Harry, c’est en soi un style, un imaginaire qui me correspond. Ces personnes ont été choisies parce qu’elles portent un état d’esprit. Elles interviennent en tant qu’artistes invités. Nous leur avons demandé d’être elles-mêmes. Lors du tournage, j’ai beaucoup pensé à Gerry, le premier de mes films réalisés selon une technique d’improvisation et d’expérimentation sans scénario verrouillé. En tant que réalisateur, j’aime fabriquer au jour le jour, moment par moment. Mes films des années 2000 ont cette qualité d’être faits sans plan établi. Le travail avec Gucci m’a replongé dans cette ambiance. Pour chaque épisode qui dure entre dix et vingt minutes, nous avions juste un paragraphe écrit, le lookbook animé et tout à inventer. Une fois sur les lieux de tournage, nous devions nous adapter en permanence. L’improvisation a été récurrente. Je me suis souvenu de Last Days et d’Elephant quand nous avions une liste de choses à mettre en boîte, et tout à imaginer pour y parvenir… Je pense que certains ont eu peur qu’au bout du compte rien ne se passe, qu’il soit impossible de produire quelque chose de cohérent. Mais je savais que nous y arriverions. Avec moi, j’avais le chef opérateur historique de Wong Kar-wai, Chris Doyle. Inventer en direct, c’est son truc ! On a démarré la machine et on a commencé à conduire sans regarder derrière nous.

Quelle a été votre interaction avec Paul B. Preciado ? C’est un penseur important des identités de genre contemporaines. Même si votre cinéma n’a jamais été ouvertement militant, on ressent une proximité entre vous.

Au départ, la philosophe Judith Butler devait parler de théorie queer et de la vie queer dans ce segment où l’héroïne regarde une émission télé. Silvia et Judith Butler devaient en quelque sorte se connecter par le regard, de façon presque magique. Mais finalement, il n’a pas été possible que Judith Butler tourne avec nous. Paul B. Preciado est arrivé. Je ne le connaissais pas, il est plus célèbre en Europe qu’aux États- Unis. Tout de suite, je me suis plongé dans les vidéos de ses interventions, qui m’ont fasciné. J’ai compris qu’il était génial. On a d’abord parlé sur Zoom tous les deux. Le brief de départ, c’était : “Quelle est la chose la plus importante et la plus contemporaine que vous avez à dire ?” Paul avait déjà une idée de ce qu’il voulait pointer dans son intervention. Il a désiré évoquer l’identité et la fluidité, son désir de dépasser les genres.

Votre travail a été identifié, dans les années 80 et 90, comme appartenant au “New Queer Cinema” – avec les films de Todd Haynes, notamment. Quel est votre rapport à la jeune génération actuelle et à ses revendications ?

À Hollywood, le mouvement me semble profond. De nombreux réalisateurs et réalisatrices politiques émergent, avec des personnalités très affirmées. L’activisme fait partie intégrante du cinéma contemporain. C’est un peu comme aller aux GLAAD Awards [cérémonie récompensant les films et artistes LGBTQI] toute l’année [rires]. Le “New Queer Cinema” dont vous parlez reste un marqueur important pour moi. À l’époque où il s’est formé, pourtant, j’appartenais plutôt à la génération du réalisateur anglais Derek Jarman, auteur de The Garden (1990). Enfin, c’était mon impression. Je faisais un peu la transition entre lui et les autres. Derek Jarman avait dix ans de plus que moi, Todd Haynes, Gregg Araki ainsi que Tom Kalin étaient plus jeunes que moi d’une dizaine d’années. Tout était cohérent dans nos démarches, nous partagions beaucoup. J’ai connu Gregg Araki avant qu’il ne réalise des films. J’étais tourné vers ces cinéastes, mais un peu en dehors du mouvement également. Pour évoquer la génération actuelle, j’ai vu des films géniaux récemment, comme ceux de Céline Sciamma et de Xavier Dolan. Mais si je suis honnête, je suis toujours très fan de Derek Jarman et de Todd Haynes. Ce sont leurs œuvres que je regarde encore et que je revois aujourd’hui. J’ai une certaine fidélité au passé. Je dirais que je suis presque coincé dans le passé.

Vous voyez peu de films contemporains ?

J’identifie moins les artistes, parce que les images sont devenues un flux où la question des auteurs et autrices se pose différemment. Elles font partie du grand réseau mondial. Grâce à cela, le cinéma se trouve en pleine métamorphose. C’est comme s’il allait prendre des formes aussi variées et complexes qu’Instagram. Des films naissent dans tous les coins du monde, tout le temps, les voix singulières sont partout, beaucoup plus qu’avant, j’ai l’impression. D’une certaine façon, le cinéma est devenu un langage commun et international. Avant Internet, ce n’était pas imaginable.

Qu’allez-vous faire maintenant dans ce contexte d’incertitude et de repli ?

Je travaille sur plusieurs projets. En ce moment, je suis concentré sur une pièce de théâtre qui sera jouée à Lisbonne. J’ai été contacté par BoCA, la Biennale d’art contemporain de Lisbonne et Porto, et j’ai pensé à quelque chose d’assez différent de son approche habituelle qui est plutôt axée sur la performance. J’arrive avec une pièce de théâtre musicale. Je trouve ça très amusant de proposer un objet plus mainstream dans un festival d’art. Les organisateurs ont trouvé une façon de le rendre possible en s’associant avec d’autres entités. Cela aura lieu au début du mois de septembre 2021. Pour le reste, je ne sais pas encore exactement de quoi ma vie sera faite. J’ai l’habitude de ne pas avoir de plan. Et quand j’en ai un, rien ne se passe comme prévu.