19

19

Muse insoumise, on redécouvre Delphine Seyrig à Lille

Du 5 juillet au 22 septembre, le musée d'Art moderne LaM de Lille met à l’honneur l’actrice et cinéaste française Delphine Seyrig, fée des Lilas de l’illustre “Peau d’âne” de Jacques Demy et militante fondatrice du collectif “Insoumuses” dans les années 70.

Par Anna Prudhomme.

Ses yeux azur ont fait succomber François Truffaut (Baisers volés), sa chevelure blonde a ensorcelé Jacques Demy (Peau d’âne), sa voix suave a séduit Jérôme Savary et Luis Buñuel lui a offert le rôle d’une prostituée dans sa Voie lactée en 1969. Actrice, réalisatrice, comédienne… Delphine Seyrig (1932-1990) demeure avant tout une féministe irrévérencieuse des années 70.

Depuis qu’elle a incarné “La Femme” dans le drame d’Alain Resnais au sein d'un luxueux hotel (L’année dernière à Marienbad ,1961), face à un homme qui affirme la connaitre. Seyrig cherche à disloquer l’idéalisation masculine de son personnage. Lassée des rôles qui la réduisent à son genre, toujours dirigée par des hommes à l’écran, l’actrice exige alors de travailler essentiellement pour des réalisatrices. Les rôles que lui accordent alors l’incroyable Marguerite Duras, la Belge Chantal Akerman, ou l’Allemande Ulrike Ottinger, permettent à Delphine Seyrig de déconstruire cet archétype de “femme idéale” qui la poursuit sans relâche.

Delphine Seyrig va plus loin et elle s’approprie les outils du 7e art qui l’enferme dans un rôle qu’elle déteste.

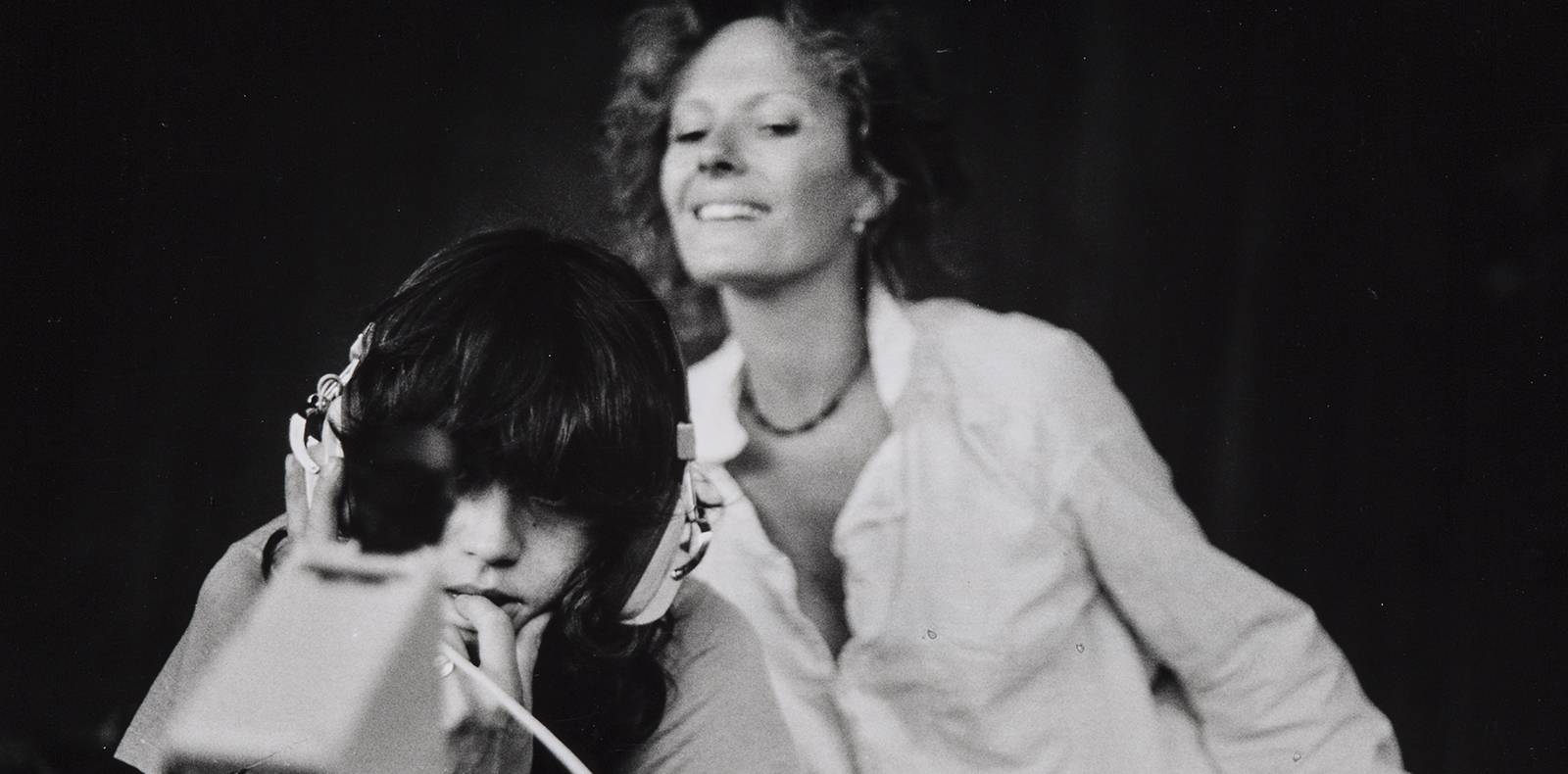

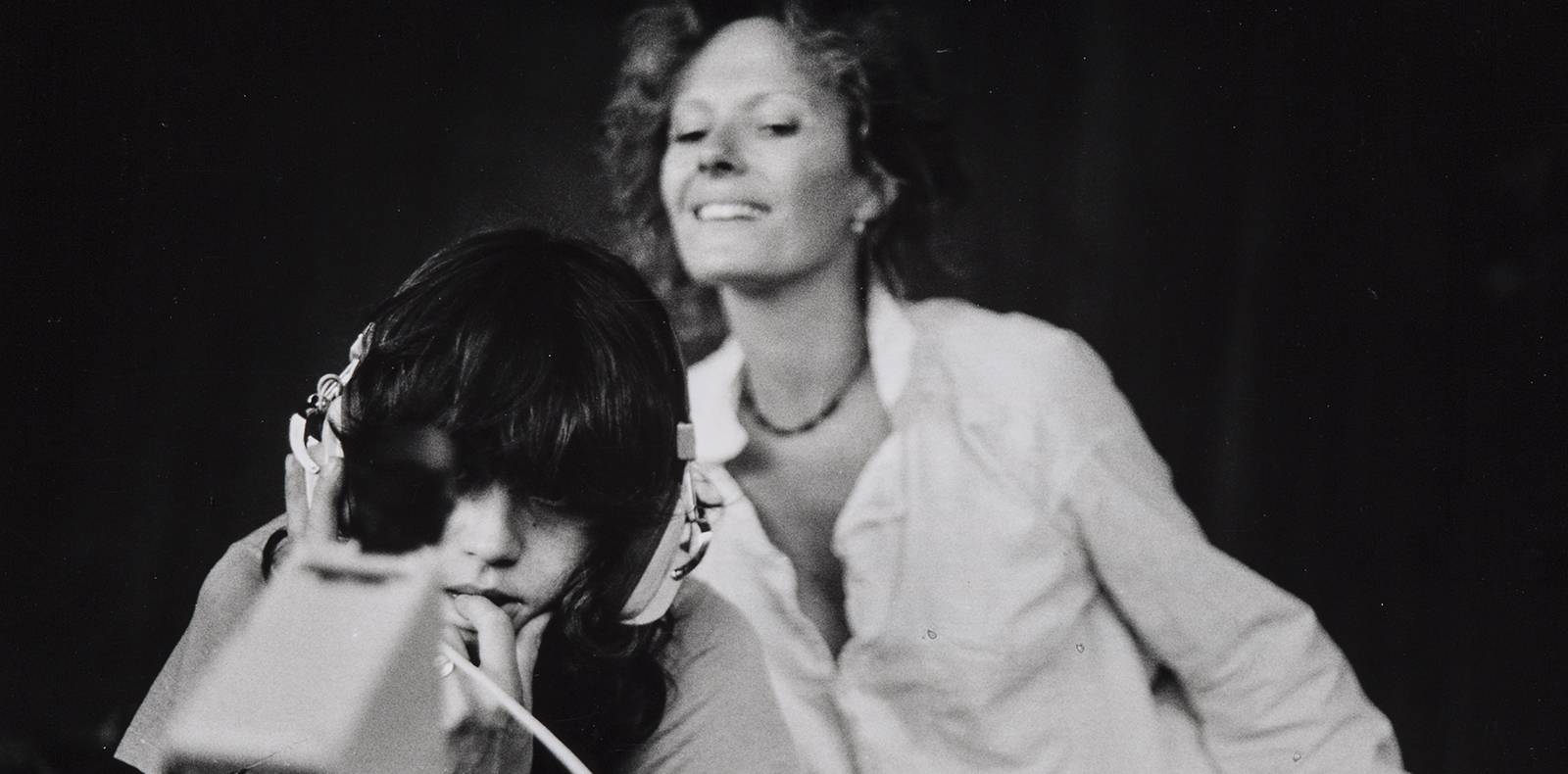

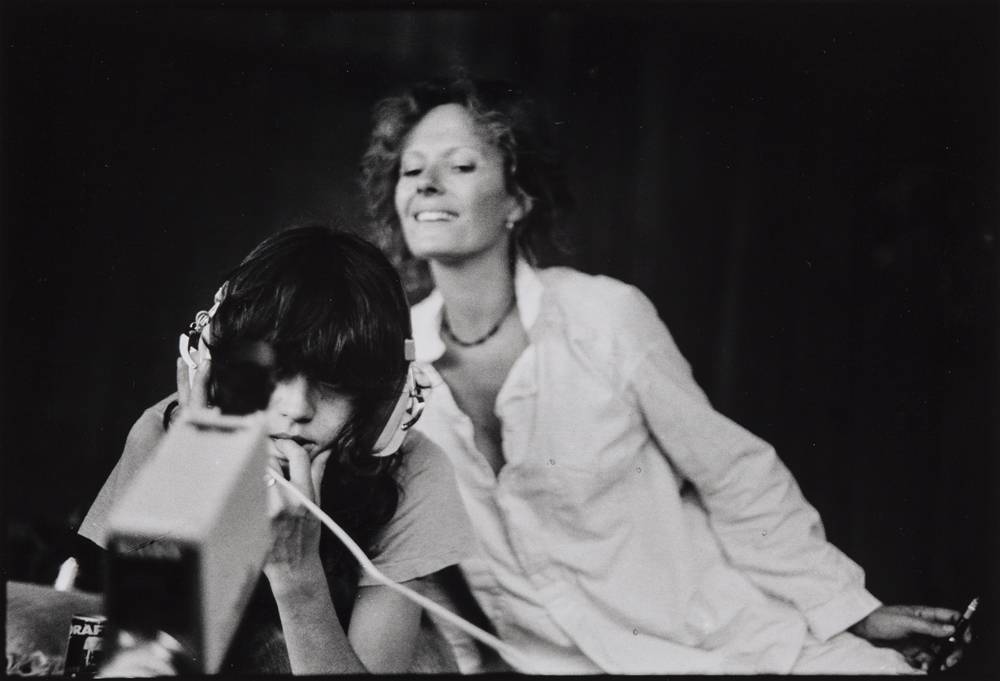

Mais Delphine Seyrig va plus loin : elle s’approprie les outils du 7e art qui l’enferme dans un rôle qu’elle déteste. Au milieu des années 70, elle rencontre la réalisatrice Carole Roussoupoulos en participant à des ateliers d’initiation à la caméra vidéo, des stages exclusivement réservés à la gent féminine. À l’époque, la cinéaste suisse est la deuxième personne – et la première femme –, à acquérir une caméra portative en France après Jean-Luc Godard. En compagnie de son amie Ioana Wieder et de Carole Roussoupoulos, elle fonde “Les Insoumuses”, collectif audacieux qui use – et abuse – des nouvelles technologies vidéo portables pour s’exprimer plus librement sur ce qui les touche : l’égalité des droits, la liberté sexuelle ou le droit à l’avortement …

Dans Maso et Miso vont en bateau les insoumuses applaudissent la ministre de la Condition féminine avec ironie et insolence ponctuant l’émission de titres sarcastiques.

Offensées par une émission télévisée où la ministre de la Condition féminine est invitée à commenter les résultats de l’année internationale de la femme (1975), elles diffusent une première vidéo : Maso et Miso vont en bateau. Une parodie de l’émission qui répond à chacune des locutions misogynes ou maladroites par des commentaires, des rires et des chants. Les insoumuses applaudissent la ministre avec ironie et insolence, ponctuant l’émission de titres sarcastiques. Par la vidéo, elles s’octroient un droit de réponse aux médias traditionnels résolument phallocratiques.

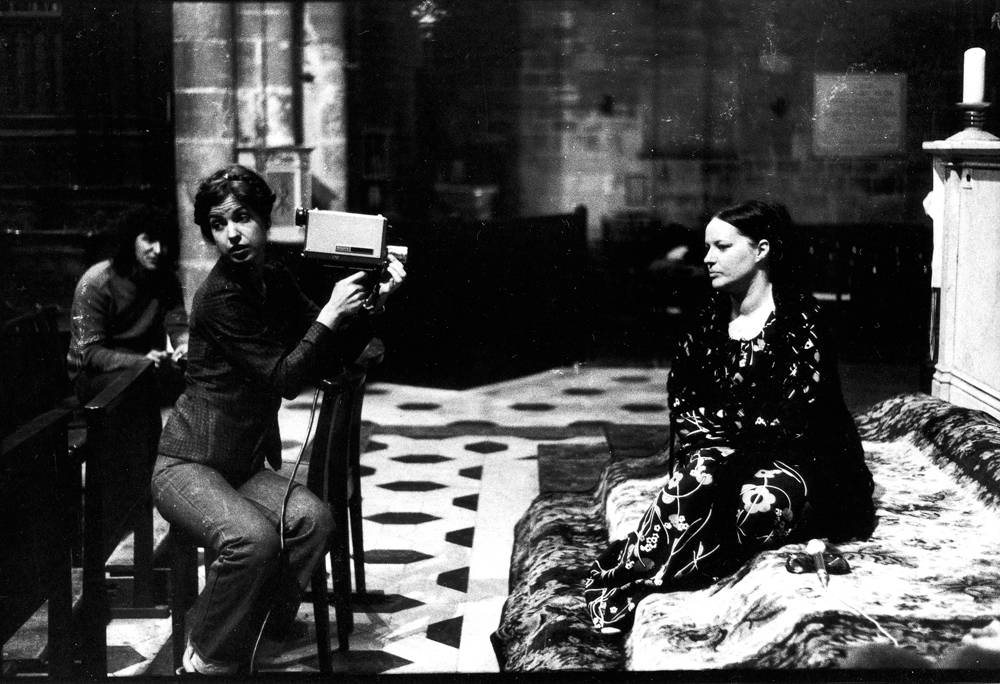

La désobéissance croissante des “Insoumuses” les porte jusque dans la rue : elles rejoignent les scandales publics et les manifestations pour en documenter les moindres mouvements. À Lyon, elles donnent voix à des centaines de prostituées réfugiées dans une église grâce à un dispositif vidéo avant-gardiste. Ne pouvant sortir sous peine de se faire arrêter, les femmes témoignent devant la caméra de Delphine Seyrig et Carol Roussopolos qui retransmettent leurs propos à l’aide de moniteurs vidéo placés à l’extérieur de l’église.

En 1976, avec l’appui de ses insoumuses, Delphine Seyrig ravive un combat qui lui est cher : celui de la place des femmes dans le cinéma. Elle gagne les États-Unis puis l’Angleterre, filme et recueille les témoignages de grandes actrices, de Jane Fonda à Jenny Agutter, de Juliet Berto à Candy Clark… En résulte un documentaire en 1981 : Sois belle et tais-toi, référence directe à la place que les interviewées confessent tenir dans leur profession. Delphine Seyrig s’engage contre la guerre au Vietnam, soutient les prisonnières politiques en Allemagne, lutte contre la torture en Amérique Latine… Aussi drôle qu’intransigeante, elle s’engage avec passion. Un emblème du féminisme dont le combat demeure tout aussi important aujourd’hui.

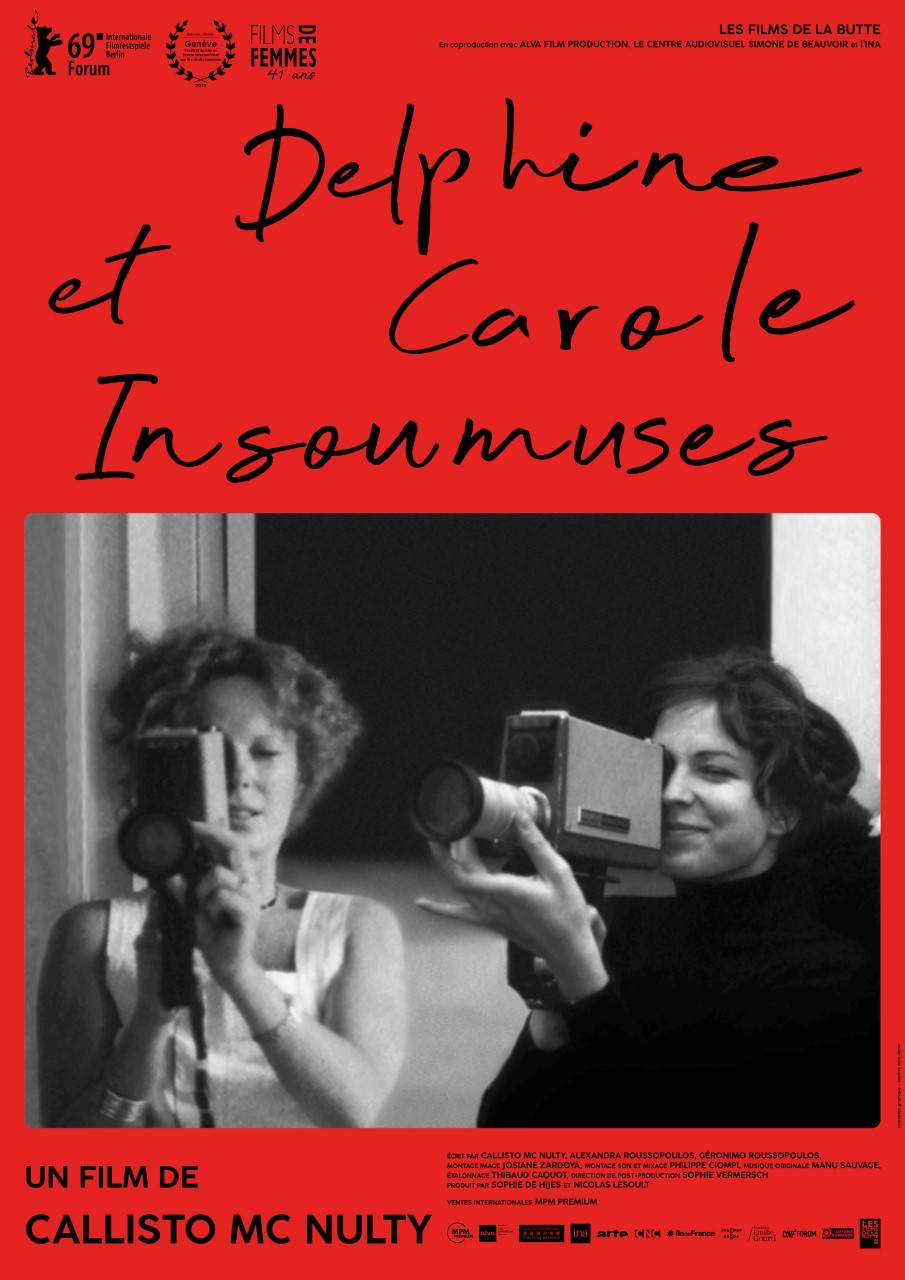

À noter, le documentaire “Delphine et Carole Insoumuses” de Callisto McNulty, petite fille de Carole Roussopolos. Présenté lors de la 69º Berlinale, et réalisé à partir d’image d’archive inédite, le documentaire a reçu le grand prix de Genève du Festival du film et forum international sur les droits humains (FIFDH). Tel un portrait croisé de Delphine Seyrig et Carole Rousopolos, le documentaire retrace d’une charmante façon l’amitié entre ces deux femmes et leur vision féministe quasi enchantée des années 1970.

Les muses insoumises. Delphine Seyrig, entre cinéma et vidéo féministe

5 juillet – 22 septembre 2019

LaM, 1 allée du Musée

59650 Villeneuve d'Ascq