23

23

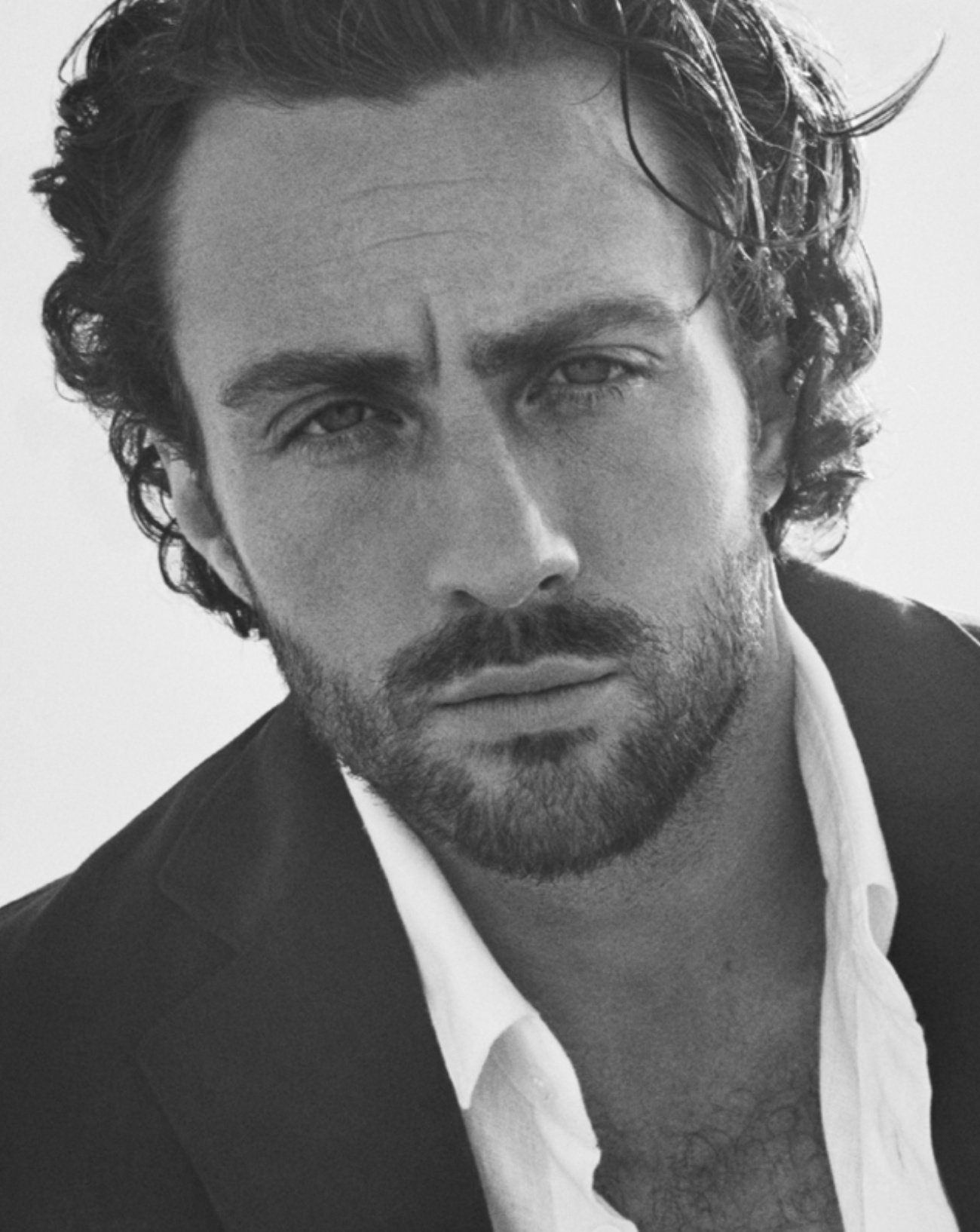

28 ans plus tard : faut-il (re)voir le film d’horreur avec Aaron Taylor-Johnson ?

Le retour de Danny Boyle dans l’univers post-apocalyptique qui l’a révélé à toute une génération était attendu comme un événement. Plus de vingt ans après 28 jours plus tard, ce long-métrage vient prolonger une œuvre fondatrice pour le genre du film de zombies moderne. Si le film (désormais disponible sur Canal+ en VOD) propose un spectacle visuellement percutant et nerveusement efficace, il peine, cependant, à renouveler en profondeur les enjeux de la saga…

par La rédaction.

Danny Boyle : un cinéma en tension

On sait depuis longtemps déjà que Danny Boyle filme comme d’autres courent un 100 mètres. Un cinéma haletant, tendu et nerveux. Depuis Trainspotting (1996), son cinéma bat au rythme d’un cœur qui menace d’exploser à chaque instant. On y retrouve des éclats de violence, des plongées dans l’âme humaine, des fulgurances de montage qui transforment un simple plan en électrochoc visuel.

Car il y a chez chez Danny Boyle une fascination pour les corps qui résistent, les esprits qui basculent, les mondes qui s’effondrent. En 2002, 28 jours plus tard avait cristallisé cette obsession. En filmant un Londres vidé de ses habitants à l’aide d’une photo granuleuse, il avait réussi l’impensable — réinventer le film de zombies, alors en perte de vitesse, en le ramenant à une humanité brute. Depuis, Slumdog Millionaire (2008), 127 Heures (2010) ou même Steve Jobs (2015) ont confirmé que l’homme sait tout faire, tant que la tension est palpable.

Vingt ans plus tard, le cinéaste britannique revient là où tout a commencé. Il retrouve l’Angleterre ravagée, les infectés hurlants et une communauté de rescapés. Ici, les réfugiés d’une île reliée au continent par une unique route tributaire de la marée. Pour l’occasion, Danny Boyle confie le scénario à Alex Garland et s’offre, en prime, la présence d’un Cillian Murphy passé derrière la caméra en tant que producteur. Sur le papier, tous les ingrédients sont réunis pour une résurrection. À l’écran (et désormais en VOD), le résultat est à la fois électrisant… et frustrant.

L’héritage de 28 jours plus tard

Lorsque 28 jours plus tard sort en 2002, c’est une claque. Un film de zombies sans zombies classiques, un virus de “rage” ultra-contagieux, des infectés rapides comme des chiens de chasse, et une caméra qui colle aux basques de survivants désorientés. Mais surtout, un regard politique en creux : sur la solitude, sur la violence institutionnelle, sur la fragilité de la civilisation.

Cinq ans plus tard, 28 semaines plus tard, plus spectaculaire et américanisé, prend le relais sans Boyle mais avec une belle efficacité. On y retrouve cette sensation d’inéluctabilité, ce pessimisme grinçant, doublé d’une critique d’occupation militaire et de l’illusion du contrôle. Si les deux films ont marqué, ce n’est pas seulement pour leurs séquences d’action viscérales ou leur esthétique poisseuse. C’est parce qu’ils parlent de nous. De ce que nous devenons quand l’ordre social vacille.

On aurait aimé que l’attente vaille le coup. Et d’une certaine manière, c’est le cas — du moins pendant sa première moitié. Le film s’ouvre sur un territoire désolé, livré aux éléments. Un père (Aaron Taylor-Johnson, habité, rugueux) et son fils (Alfie Williams) traversent la nature gangrenée par le virus. Danny Boyle filme l’exercice voire le rite d’initiation d’un père et de son fils. Ce duo fonctionne à première vue. Il y a là une tendresse désespérée, une pédagogie de la survie qui touche juste. Comment apprendre à tuer ce qui ressemble parfois à un être humain ? Un duo éculé qui rappelle autant La Route de John Hillcoat (adapté du chef-d’œuvre de Cormac McCarthy) que les atmosphères de The Last of Us ou Light of My Life de Casey Affleck.

28 ans plus tard : une promesse qui ne tient pas la distance

Inévitablement, le montage, sec, donne au film un rythme effréné. Certaines séquences d’attaque sont saisissantes, viscérales. La photo, contrastée, presque métallique, crée une atmosphère froide, déshumanisée, d’une belle cohérence. Mais l’histoire, elle, tourne en rond. Rien de neuf sous le soleil rouge sang. Le film semble rejouer, sans les renouveler, les partitions écrites il y a deux décennies par le cinéma et les jeux vidéo : différents types d’ennemis, des zombies ”Alpha” plus puissants, un espoir entre les mains de la nouvelle génération et un gamin qui, terrorisé deux jours plus tôt, se découvre un goût pour le risque et l’aventure. En clair : 28 ans plus tard fait le job, mais sans plus.

Danny Boyle livre un film techniquement irréprochable. Chaque plan est réfléchi, chaque mouvement de caméra pensé. Mais on sort du film avec une impression persistante : celle d’une œuvre bridée, trop consciente de son héritage pour oser autre chose. Là où on attendait une gifle, on reçoit un uppercut bien placé, mais bien trop prévisible. Certaines préoccupations demeurent intéressantes, notamment autour de la démence et de la maladie en plein Apocalypse. Mais le réalisateur finit par ridiculiser ses personnages et transformer son œuvre en comédie. Pourquoi pas après tout. Bon à savoir : ce long-métrage n’achève pas la trilogie, il en ouvre une nouvelle. La suite est déjà en préparation…

28 ans plus tard (2025) de Danny Boyle, disponible en VOD sur Canal+.