4

4

Rencontre avec Philippe Parreno, le Français qui investit la Tate Modern à Londres

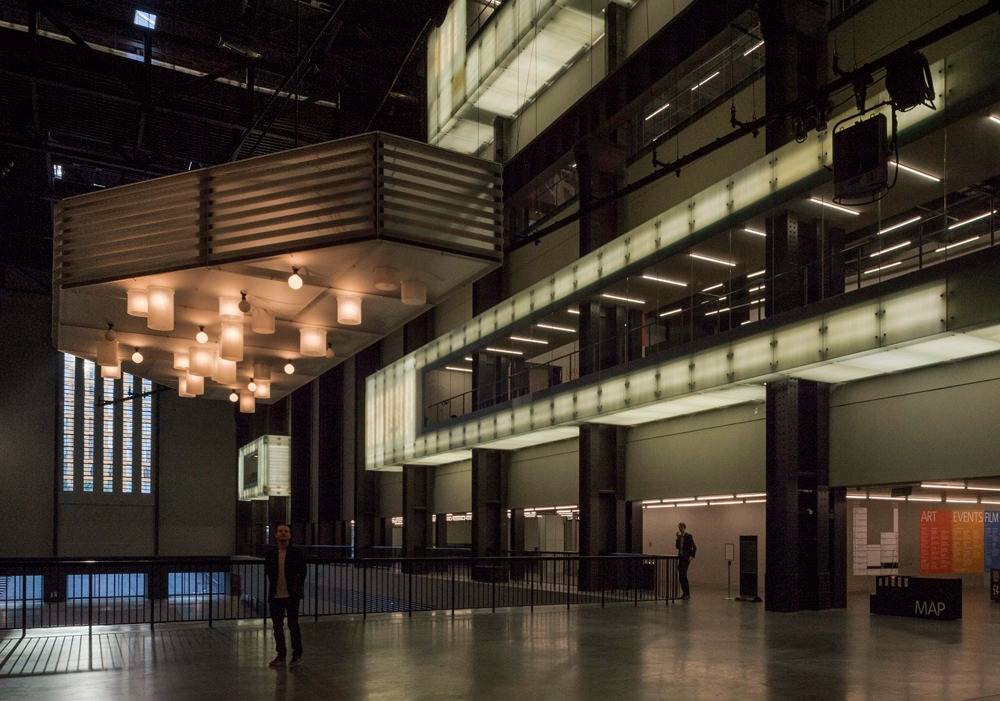

Après Paris, New York et Milan, Philippe Parreno investit début octobre le vaste Turbine Hall de la Tate Modern à Londres. L’artiste nous reçoit dans son atelier parisien. Plongée dans la genèse de ses expositions phares.

Propos recueillis par Thibaut Wychowanok.

Publié le 4 octobre 2016. Modifié le 14 juin 2024.

Plus qu’à la production classique d’objets (peintures, sculptures, etc.), c’est la production d’expositions qui passionne Philippe Parreno. Chacune est conçue comme un espace-temps à part, drôle et étrange, dans lequel l’artiste nous invite – plus qu’à regarder – à vivre une véritable expérience. Au Palais de Tokyo en 2013, par exemple, le visiteur pouvait expérimenter ses œuvres iconiques Marquees, installations d’enseignes lumineuses de vieux cinémas américains, qui, lors de ses expositions, s’animent pour proposer un opéra de lumières et de sons. Plus loin, le public découvrait un passage secret derrière une immense bibliothèque. Des pianos automates jouaient Petrouchka de Stravinsky. Çà et là, on pouvait aussi s’attarder sur les vidéos emblématiques de l’artiste, – dont la plus fameuse consacrée à Zinedine Zidane. L’exposition-œuvre de Philippe Parreno est un voyage sensoriel et poétique. C’est au cœur de la capitale anglaise, dans l’immense Turbine Hall de la Tate Modern, que Philippe Parreno déploie son monde à partir du 4 octobre. À cette occasion, l’artiste nous reçoit dans son atelier du XIe arrondissement – deux vastes pièces réparties de part et d’autre d’une cour. L’une est un studio classique, avec maquettes et croquis. L’autre relève du studio de montage de cinéma… ou de création de jeux vidéo.

Numéro : Pour imaginer vos expositions, vous utilisez un logiciel 3D qui vous permet de vous balader virtuellement dans l’espace, comme dans un jeu vidéo…

Philippe Parreno : Les artistes utilisent le plus souvent des logiciels d’architecture lorsqu’ils pensent leurs expositions pour visualiser les lieux et la disposition des objets dans un espace à 360 degrés. Mais ces outils ont très vite montré leurs limites. S’ils permettent de gérer le facteur espace, ils ne prennent pas en compte le facteur temps. Et mes expositions sont justement pensées comme une succession de séquences ou de moments. La durée est primordiale. Un logiciel comme Unity – il y en a d’autres… – me permet de visualiser le lieu d’exposition et de m’imaginer en faire l’expérience, dans le temps. En m’approchant ou en m’éloignant d’un objet, je peux évaluer à quel moment un son, une image, s’entend ou se voit, ou laisse place à un autre. Cet outil me permet de penser à une dramaturgie que le temps donné à l’accrochage ne permet pas. Car aujourd’hui, les temps de montage sont de plus en plus réduits.

Serait-il envisageable, à partir de cet outil, de proposer une exposition purement virtuelle ?

On m’avait proposé quelque chose de ce genre… mais ce logiciel est avant tout un outil de travail. On pourrait concevoir un catalogue d’exposition réunissant des captations vidéo en 3D de ma trilogie d’expositions (New York, Milan, Londres). Mais on ne remplacera jamais l’expérience : la lumière est toujours différente, il y a aussi tous les bruits qui viennent de l’extérieur… Et on ne peut pas faire totalement abstraction de la matérialité des choses. Une exposition n’est pas qu’une idée, un espace virtuel ou une succession de moments, c’est aussi un ensemble d’objets et de personnes qui partagent le même espace que vous, qui en fait une expérience sensible.

Pour vous, l’exposition est-elle une œuvre en soi ?

Je me suis d’abord confronté à la question de l’objet. Fallait-il produire des objets ? Pour moi, c’était impossible. Évidemment, on continue à réaliser des objets dans l’art, mais ça ne produit rien, ou des choses de moins en moins intéressantes… Je ne voulais pas aller dans cette direction. Ni dans celle de la production d’images d’ailleurs. Il n’y avait que l’exposition qui m’intéressait. Mais ça n’a pas toujours été facile. Je me souviens qu’à mes débuts, ma galerie avait proposé au Centre Pompidou d’acheter l’une de mes vidéos. C’était très drôle, la vidéo – que j’avais réalisée avec Pierre Joseph – évoquait un sport qui consiste à ramper par terre. Beaubourg avait répondu que ce n’était pas de l’art. Et puis récemment, lors d’une conférence, on m’a dit que ce que je faisais n’était plus de l’ordre de l’exposition. Avant, je ne faisais pas de l’art. Un peu plus tard, on m’a dit que je n’étais pas un artiste dans le sens d’un auteur puisque je ne faisais “que” collaborer avec d’autres artistes. Et maintenant, je ne fais même plus d’exposition. Pourtant je me définis depuis toujours comme un artiste plasticien qui fait des expositions [rires].

Pendant très longtemps, en effet, vous n’avez travaillé qu’à travers des collaborations, avec Pierre Huyghe, Rirkrit Tiravanija, Dominique Gonzalez-Foerster ou Douglas Gordon. Aujourd’hui encore, vous invitez d’autres artistes au sein de vos expositions personnelles, comme Tino Sehgal au Palais de Tokyo en 2013.

Oui, la question de la signature a toujours été compliquée pour moi. Travailler avec d’autres personnes au sein de projets collectifs me correspondait plus. Je trouve passionnant de s’entourer de différents points de vue afin de trouver une manière de produire une forme ensemble. Édouard Glissant parlait de la “poétique de la relation”. On se définit toujours par rapport à un autre, c’est une évidence. Et dans l’art, il ne faut pas l’oublier. Toutes ces grandes singularités comme John Cage ou Robert Rauschenberg étaient à la fois des personnalités très fortes et, en même temps, appartenaient à un groupe dont elles partageaient une grammaire commune. La singularité m’intéresse moins que ce commun.

Quel est ce “commun” que vous partagez avec les artistes de votre génération ?

Lorsque j’ai rencontré Maurizio Cattelan, Rirkrit Tiravanija ou Douglas Gordon, j’ai pris conscience que notre génération avait vu les mêmes choses au même moment. Nous avions tous été élevés dans des contextes culturels très différents, et pourtant nous étions tous marqués par la culture télévisuelle par exemple et par les mêmes événements médiatiques. Tout cela a produit des universaux pour notre génération par rapport auxquels chacun de nous devait se positionner. Il nous restait alors à inventer notre grammaire, une hyperstructure pour notre art.

Contrairement au théâtre, dans une exposition, le visiteur est libre de partir à tout moment. Comment réussir à capter son attention ?

Le visiteur est en charge de sa propre temporalité. L’exposition propose en cela une expérience très individualiste si on la compare aux expériences collectives du cinéma et du théâtre. Il appartient aux artistes d’inventer de nouveaux rituels, peut-être à mi-chemin entre ces deux formes. Je m’y essaie en proposant dans mes expositions une série de moments qui forment à la fois un cadre collectif pour le public et demeurent des propositions ouvertes. Le public n’est pas obligé d’entrer dans ce que je lui ai proposé. Nous ne sommes pas au théâtre. Il n’a pas besoin d’attendre l’entracte pour sortir.

Le fantôme et le revenant sont récurrents dans votre œuvre. Dans votre exposition au Palais de Tokyo, par exemple, vous avez rejoué une œuvre de Merce Cunningham. Son compagnon, John Cage, vient de mourir, et à partir de ce moment Cunningham, chaque jour, enlève d’un mur un dessin de John Cage pour le remplacer par l’un des siens…

Le revenant fait partie des grands personnages de notre époque. Il trouve son origine dans les couvents, à l’époque où les moines lisaient de très nombreux textes. Parfois, l’une de ces lectures leur en rappelait une précédente. Le revenant, c’était ça, un texte qui revenait, du relu. Et puis c’est devenu du revu, une image mentale qui réapparaissait. Et c’est devenu beaucoup plus que ça. Lorsque j’ai découvert cette exposition de Merce Cunningham, j’étais bouleversé. Le protocole était incroyable : enlever chaque jour du mur un dessin du mort pour le remplacer par un dessin du vivant… C’est une belle invention, et il n’y a que ces inventions-là qui m’intéressent dans l’art, comme disait Duchamp, les ready-mades, ce n’est pas important de les voir, il suffit de savoir qu’ils existent. Je n’ai jamais vu l’exposition de Cage et Cunningham dans cette galerie de New York, mais elle n’a jamais cessé de me hanter.

L’une des manières que vous avez de faire “revenir” les morts passe par l’usage d’automates. Dans votre vidéo Marilyn par exemple, on entend ce que l’on prend pour la voix de l’actrice décrire le décor d’une chambre. On y voit une plume écrire et raturer frénétiquement. On pense que l’actrice ou son fantôme sont présents… mais l’on découvre finalement que ce ne sont que des automates.

J’ai toujours travaillé avec des automates. À mes débuts, quand je réalisais des films, des vidéos ou des sons, j’utilisais le bouton “autoreverse” par exemple. C’était déjà un automate très simple qui permettait de répéter quelque chose. Il s’agissait alors de jouer avec une boucle temporelle. Puis je me suis rendu compte que je pouvais jouer avec la lumière, l’éteindre et l’allumer, comme une boucle électrique. Peut-être que l’art, c’est ça. Des choses qui apparaissent et qui disparaissent, qui ne sont pas toujours visibles. Vous savez, dans ma jeunesse j’ai travaillé au Magasin [le Centre national d’art contemporain de Grenoble] comme assistant. J’étais celui qui suivait les instructions des artistes pour peindre leur projet sur les murs et qui, une fois l’exposition terminée, revenait repeindre les murs en blanc. Pour moi, l’art, c’était ça : la fabrication d’un objet dans un contexte donné voué à disparaître.

Philippe Parreno à la Tate Modern, du 4 octobre 2016 au 2 avril 2017, www.tate.org.uk