8

8

Paris Photo : 7 stands à ne pas manquer

De retour au Grand Palais pour sa 27e édition jusqu’à ce dimanche 10 novembre, la foire Paris Photo réunit cette année 240 exposants pour mettre en avant le meilleur de la photographie moderne et contemporaine. De Hiroshi Sugimoto à Pierre Molinier, en passant par le dialogue entre Tyler Mitchell et Richard Avedon, découvrez les stands à ne pas manquer.

Par Matthieu Jacquet.

Le maître Hiroshi Sugimoto chez Fraenkel

Difficile de manquer le grand paravent qui trône au centre du Grand Palais, dans le stand de la galerie Fraenkel. Sur plus de cinq mètres de large s’étale une vue du célèbre mont Fuji éclairé par la lumière de l’aube. Son sommet enneigé émerge de ses alentours sombres, encore drapés dans le noir de la nuit. Imprimée sur du papier washi, et montée sur cette structure posé sur un sol en tatami, cette photographie de 2023 est l’une des œuvres les plus récentes de Hiroshi Sugimoto, immense artiste japonais notamment connu pour ses images contemplatives de paysage, de nature mais aussi de lumière, d’une précision avoisinant la perfection.

Dans le cadre de Paris Photo, la galerie basée à San Francisco consacre l’intégralité de son stand au maître révélé dans les années 70 par ses dioramas, et aujourd’hui âgé de 76 ans. Dans un accrochage symétrique et harmonieux, qui semble refléter la composition étudiée des images du photographe, on retrouve des extraits de ses séries emblématiques : ses fameux Seascapes en noir et blanc, clichés de la mer étale dessinant une ligne d’horizon parfaite, ses Lightning Fields, réalisés en électrocutant directement la pellicule, ou encore ses fameux Theaters, vues de salles de cinéma vides éblouies par un écran vierge d’un blanc éclatant.

Stand de la galerie Fraenkel.

Richard Avedon, Wedding of Mr. and Mrs. Mario Niles, City Hall, New York, June 3, 1961. Photograph by Richard Avedon © The Richard Avedon Foundation.

Tyler Mitchell dialogue avec Richard Avedon chez Gagosian

Depuis quelques années, le nom de Tyler Mitchell est bien connu du monde de la mode. Et pour cause : en 2018, à l’âge de seulement 23 ans, le photographe américain immortalisait Beyoncé pour la couverture du Vogue américain. Une consécration qui l’a rapidement amené à travailler pour les plus grandes marques, de Marc Jacobs à Louis Vuitton, tout en développant parallèlement sa propre pratique. Désormais représenté par Gagosian, le jeune prodige a été invité à présenter une proposition inédite pour Paris Photo : un duo avec l’un des plus grands photographes de l’histoire, Richard Avedon.

D’un portrait des Filles de la révolution américaine à une mère et son fils sur la plage de Santa Monica, plusieurs images captivantes de ce dernier, réalisées dans les années 60 et toutes en noir et blanc, jalonnent les cimaises. Mais c’est surtout avec ses mémorables photographies de mariage et de cérémonies chez les communautés noires que Tyler Mitchell a souhaité dialoguer, lui qui s’attache depuis des années à célébrer et sublimer la population afro-américaine. En atteste ce cliché de 2023, où le jeune homme a photographié cinq femmes drapées dans des robes satinées verte, lilas ou encore orange, témoignant à la fois de sa maîtrise de la couleur, de son amour pour le vêtement, mais aussi de son admiration pour son aîné, grand maître du portrait, qui disparut en 2004.

Stand de Gagosian.

John Kayser : un fétichiste sur le stand de Christian Berst

Spécialiste de l’art brut, Christian Berst regroupe notamment sous cette appellation les artistes, amateurs ou professionnels, dont l’œuvre se caractérise par l’obsession et la répétition. Des critères qui correspondent tout à fait John Kayser (1922-2007), auquel le galeriste consacre un remarquable stand à Paris Photo. Employé dans une usine aéronautique de jour, le Californien s’est dédié de nuit à une toute autre activité, à partir de la fin des années 60 : la photographie de nu féminin. Après avoir rencontré ses modèles, habituellement dans des bars, il les immortalisait ensuite dans des chambres d’hôtel en braquant particulièrement son objectif sur leur chute de rein, sublimée par les positions assise et accroupie.

Autre fétiche du photographe amateur : le piétinement, auquel il invitait également ses modèles à se livrer mais cette fois-ci à la lumière du jour, dans les rues de Los Angeles. D’une citrouille au dos d’un individu, de nombreux clichés traduisent cette obsession, ainsi que plusieurs films en super 8 également diffusés sur le stand de la galerie. Découverte à la mort de l’artiste, cette pratique restée confidentielle de son vivant est également le vestige d’une période de libération sexuelle en Occident, marquée notamment par la légalisation de la photographie pornographique aux États-Unis.

Stand de la galerie Christian Berst art brut.

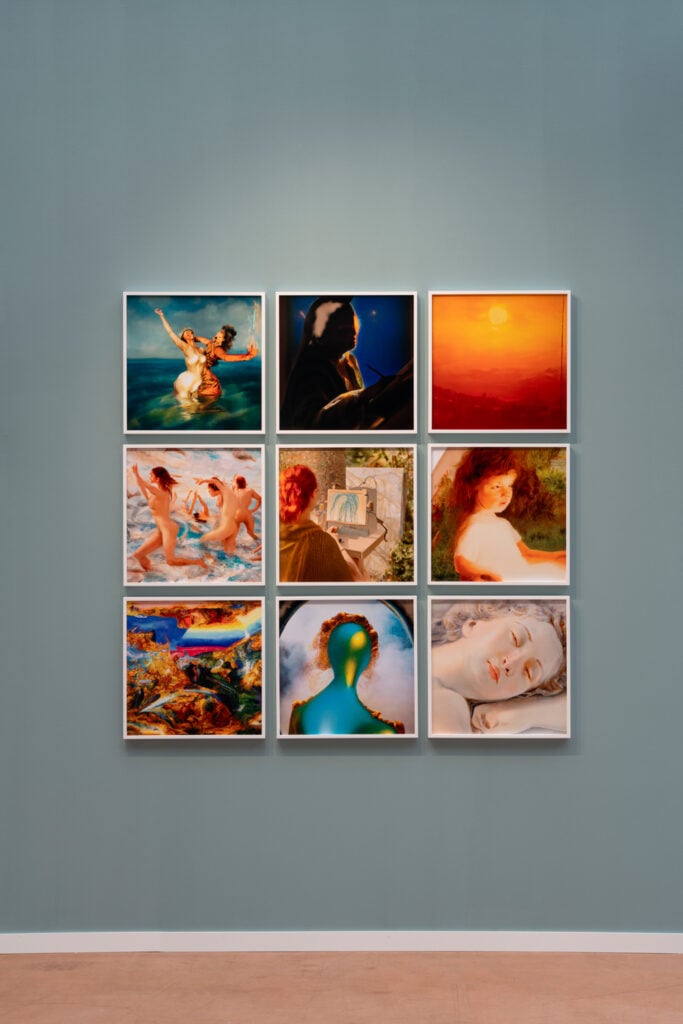

Holly Herndon, Mat Dryhurst et Trevor Paglen, aux origines de la photographie IA

L’intelligence artificielle fait des ravages dans le monde de l’art. Alors que des plateformes telles que Midjourney permettent aujourd’hui de générer, par la simple écriture de mots clés, des images de toutes pièces, beaucoup voient cette révolution du mauvais œil. Ce n’est pas le cas de Trevor Paglen ni du duo formé par Holly Herndon et Mat Dryhurst, dont les œuvres sont présentées en dialogue par le programme Fellowship, qui défend des artistes travaillant la data comme forme d’art. Interrogeant le rôle de l’image dans la surveillance et le contrôle de notre société, tout en jouant avec les failles présentes dans les systèmes qui nous conditionnent, Trevor Paglen commence en 2017 à entraîner un algorithme de génération d’images (RAG) afin d’obtenir des myriades de photographies artificielles d’un même sujet – arc-en-ciel, rose, fenêtres, image érotique… Organisant ensuite ces images ultra pixelisées en grille, il montre ainsi, par leur bugs, leurs répétitions et leurs incohérences, les biais et les limites de ces générateurs automatisés.

Connus de leur côté pour leur recherche musicale, Holly Herndon & Mat Dryhurst, se sont très tôt intéressés à l’intelligence artificielle pour l’écriture mais aussi pour la création visuelle. Il y a quelques années, ils sont les premiers artistes invités à tester le générateur d’images DALL-E avant que celui-ci ne devienne public, et produisent des centaines de représentations de corps, de portraits et de paysages, inspirés par des œuvres existantes. Un projet qui motive également Holly Herndon à décupler sa propre image en avatar flottant dans ce monde virtuel, et prenant différentes formes selon les supports. Actuellement exposé à la Serpentine à Londres, le duo a, pour l’occasion, invité l’IA à transformer les voix pour créer de nouvelles compositions.

Stand de Louise Alexander / Fellowship.

Pierre Molinier et Luciano Castelli : le mentor et son protégé

Si l’on remarque immédiatement les clichés de SMITH et Deborah Turbeville sur le stand de la galerie Christophe Gaillard, ce dernier renferme aussi, plus discrètement, les archives émouvantes d’une relation épistolaire : celle entre Luciano Castelli et Pierre Molinier. C’est en 1974 que le premier, alors tout jeune homme, découvre avec émerveillement les photographies sulfureuses du second, maître du travestissement et du collage. Désireux de partager son admiration, Castelli écrit à son aîné, qui lui répond et l’accueille avec plaisir dans son studio.

Séduit quant à lui par le physique d’éphèbe du jeune Suisse, Molinier le photographie nu, le corps moulé dans des gants opéras, bas et collants – ses accessoires fétiches. Outre ces portraits et quelques lettres, retrouvés dans le fonds de photographie de Pierre Molinier, le stand présente nombre de clichés des années 70 signés Luciano Castelli. Dans le sillon de son mentor – qui s’ôtera la vie quelques années après leur rencontre –, l’artiste y joue également avec le travestissement pour montrer de nouvelles formes de masculinité.

Stand de la galerie Christophe Gaillard.

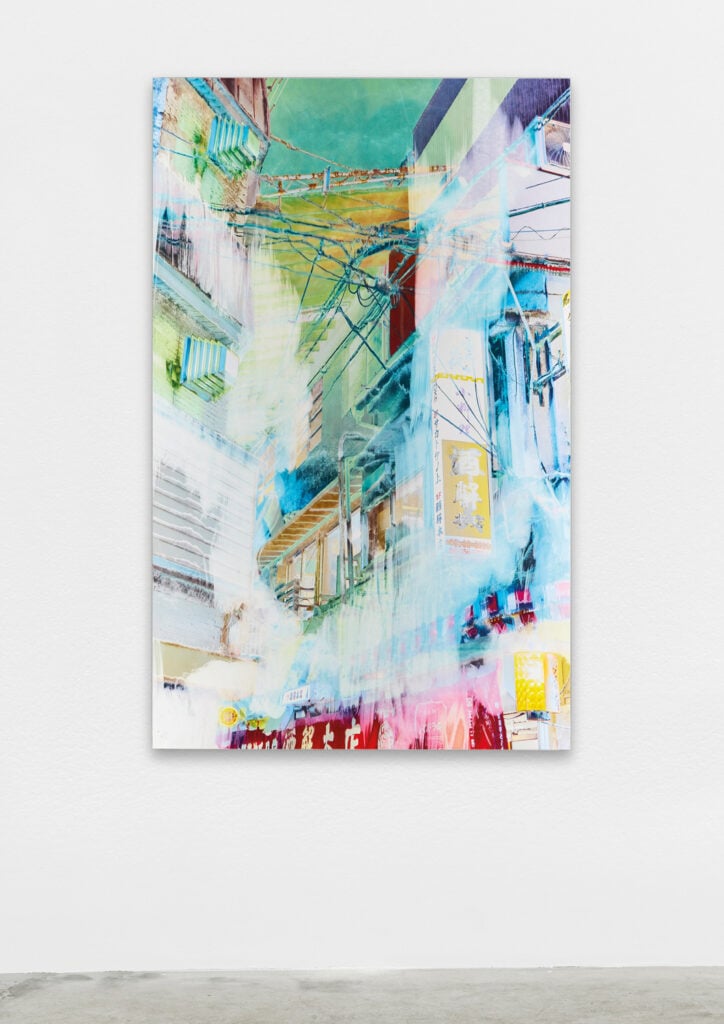

Chez Intervalle, 3 artistes repoussent les limites de la photo

Cette année, la galerie Intervalle fait la part belle à l’expérimentation en présentant trois artistes âgés entre trente et quarante ans, qui, tous à leur manière, repoussent les limites du médium photographique en jouant sur la technique. Pour réaliser ses vues urbaines aux couleurs hallucinées et aux formes d’apparence liquide, le Français Jean-Vincent Simonet les tire à l’aide d’imprimantes industrielles, puis travaille l’encre humide sur le papier avant qu’elle sèche. Passionné comme lui par les films de science-fiction des années 80, le Londonien Antony Cairns, de son côté, diffuse ses clichés de villes sur les écrans des liseuses numériques avant de les débrancher, fixant ainsi définitivement l’image. L’écran est ensuite désossé par l’artiste, qui en révèle l’armature électronique.

Né en 1993, le Belge Lucas Leffler a grandi avec le déclin de la photographie argentique et l’avénement du numérique. Une révolution qu’il explore de multiples façons : d’abord, en développant des photos de nature dans la chambre noire à l’aide de gélatine mélangée à de la boue polluée par l’usine d’Agfa-Gevaert, fabricant de pellicules, qui les baigne d’un brun saisissant. Ensuite, en imprimant sur les écrans juxtaposés d’une centaine d’iPhones usagés une image de l’effondrement d’une usine Kodak grâce au collodion, produit chimique qui permit le développement des négatifs au 19e siècle. Une rencontre étonnante entre les outils d’hier et d’aujourd’hui.

Stand de la galerie Intervalle.

Mannequins et poupées inquiétantes à la galerie Raster

Un théâtre légèrement macabre se joue chez la galerie Raster. Sur plusieurs clichés en noir et blanc, des silhouettes féminines se mêlent à des visages de poupées et des mannequins en plastique. Sur d’autres, des fragments de corps – sein, œil, oreille – semblent avoir été ôtés de leur propriétaire. Deux photographes polonaises de deux générations différentes se rencontrent ici. Zofia Rydet (1911-1997), connue notamment pour ses portraits domestiques des familles de son pays, dont la galerie présente une série de collages réalisé dans les années 70, preuves de son intérêt pour le corps féminin. Dans la nature sauvage ou des sites en ruines, des mannequins se multiplient, quand certains de leurs membres semblent se confondre avec le paysage, résultant dans des œuvres aux accents indéniablement surréalistes.

De son côté, Aneta Grzeszykowska (née en 1974) explore l’identité féminine dans toute sa complexité. Évoquant dans plusieurs images les relations mère-fille, l’artiste y remplace ces deux figures par des poupées, ajoutant l’étrangeté à l’habituelle tendresse qui caractérise leur lien familial. Pour un autre projet, la photographe a reproduit des parties de son propre corps à l’aide de peau de porc avant de les capturer dans des images dérangeantes interrogeant, comme l’ensemble du stand, les limites entre le réel et le factice.

Stand de la galerie Raster.

Paris Photo, du 7 au 10 novembre 2024 au Grand Palais, Paris 8e.