6

6

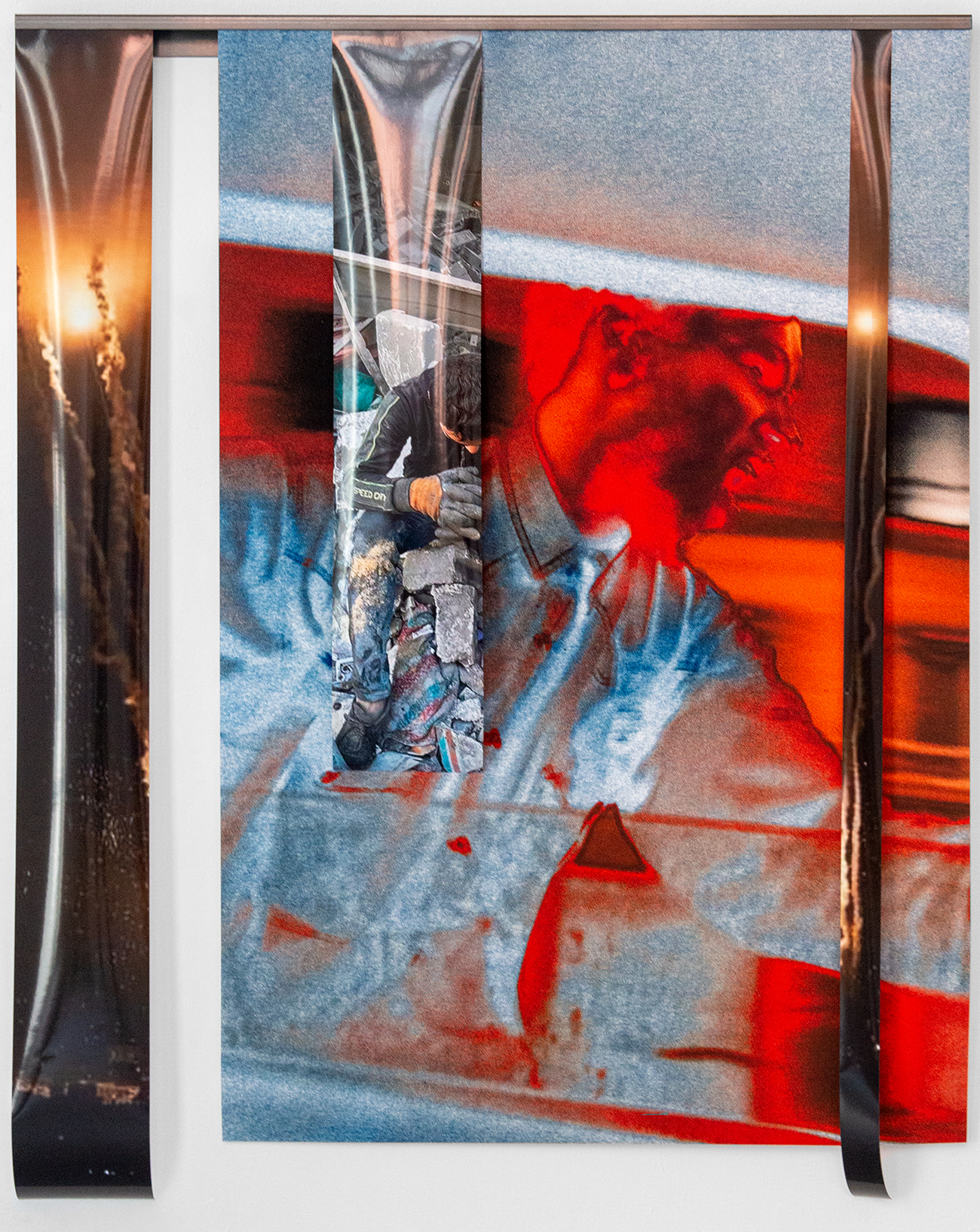

La légende de la photo Ari Marcopoulos signe une série exclusive pour Numéro art

Grand chroniqueur de son temps, du quotidien comme du spectaculaire, de la culture skate à ses amis artistes, Ari Marcopoulos a passé l’été en Grèce où il a réalisé pour Numéro art une série inédite intitulée "Ainsi soit-il". Il est l’un des invités de cette nouvelle édition de Paris Photo. Retrouvez l'intégralité de la série dans le Numéro art #3, actuellement en kiosque et sur le e-shop

Par Hamza Walker,

Photos Ari Marcopoulos.

À sa création en 1982, le quotidien USA Today se différencie du New York Times en tout point : style, contenu, lectorat – il vise un public plus large, son ambition, nationale, ne se limitant pas à une élite vivant dans un village de la côte Est. Mais le plus important, c’est son look : il n’a pas hésité à adopter la quadrichromie, dans la typographie comme dans l’iconographie. À l’époque, d’un point de vue journalistique, l’actualité se doit d’être traitée en dégradés de gris pour se démarquer des champs colorés criards de la pub et des rubriques loisirs. En réalité, dès le début des années 80, la question n’est pas d’adopter la quadrichromie ou non, mais plutôt : quand se lancer ? Onze ans plus tard, le Times s’y est mis progressivement et, le 16 octobre 1997, est l’un des derniers grands bastions à capituler en publiant sur sa une une photo couleur. Durant quelques années, des petites photos noir et blanc traînent çà et là dans les rubriques arts, avant que la révolution digitale les envoie aux oubliettes. Désormais, la couleur, c’est la règle, et le noir et blanc, un choix délibéré. Présent depuis la création du médium, celui-ci occupe une place ontologique que la couleur ne peut pas prendre. Le noir et blanc est l’état naturel de la photographie. Mais après son abandon, il n’y a plus d’état naturel, il n’en reste plus que quelques réminiscences, certaines plus attachantes que d’autres…

Plutôt que se rallier à cette majorité qui enterrait le noir et blanc, Ari Marcopoulos préfère s’approprier l’instant sans pose, dans toute sa crudité.

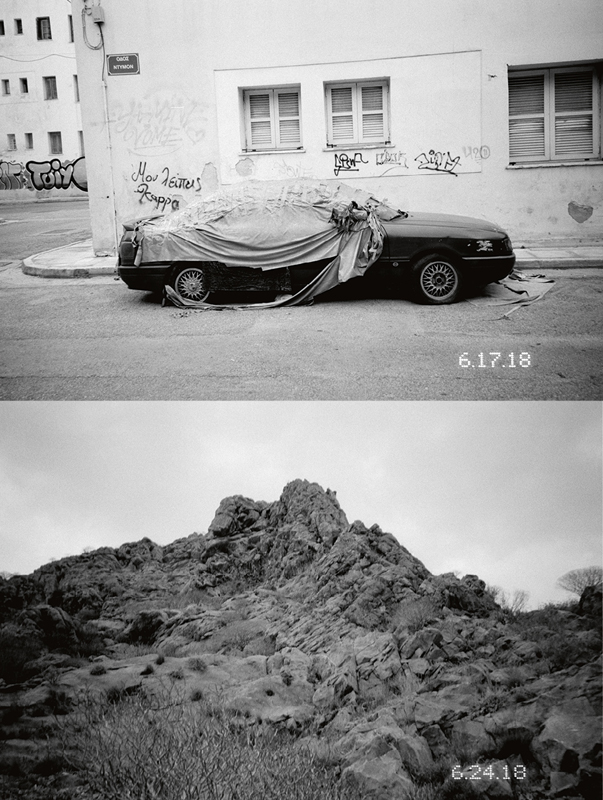

Ari Marcopoulos est un monstre de la photographie. Son œuvre ne peut être limitée à un genre : photojournalisme, documentaires, street photography, portraits, natures mortes, paysages, architecture… Elle est un reflet de son temps, de sa vie – qui a commencé en 1957, bien avant l’ère du digital. Comme il aime autant l’extraordinaire que le terre-à-terre, le spectaculaire et le quotidien s’enchevêtrent et se confondent. Des skaters, des snowboarders, des musiciens cultes se mêlent à de modestes scènes d’intérieur, de quartier, des rencontres avec des inconnus ou des amis, ou des amis d’amis, des êtres chers, chez eux ou dans l’espace public…

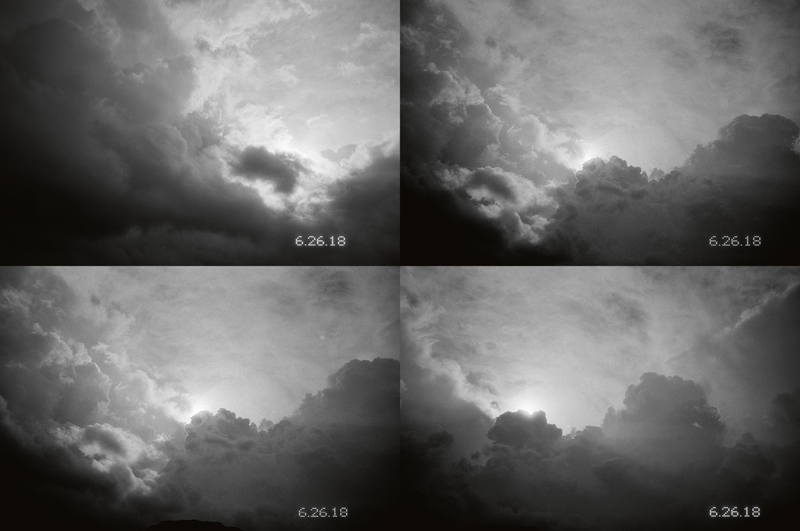

Au fil du temps, son œuvre a pris des allures de concept biographique. Ses images doivent être considérées comme les parties d’un tout, d’un rituel, d’un archivage plus ou moins réfléchi, une chronique d’événements importants ou anecdotiques. Son obsession pour les dates rappelle l’artiste conceptuel On Kawara, dont il aurait remplacé la maxime “Je suis venu, j’ai rencontré, j’ai lu” par “J’ai vu, j’ai vu, j’ai vu”. Ses photos constituent un répertoire de témoignages personnels. Il s’agit moins de regarder ce qu’il décrit que de deviner qui il est et comment il voit les choses derrière son appareil. Une sorte de parangon de subjectivité.

Ari Marcopoulos pourrait être décrit aussi comme matérialiste en diable. Il croit en l’image imprimée avec une foi absolue dans le concret, flirtant avec l’abstrait quand l’image est marquée par le temps qui passe.

Son travail, indexé par dates comme celui d’On Kawara, est également redevable à l’œuvre de Sol LeWitt, précurseur en la matière – voir ses livres comme Sunrise and Sunset at Praiano (1980), Autobiography (1980), On the Walls of the Lower East Side (in Artforum, déc. 1979) – et qui a trouvé son inspiration dans la décomposition du mouvement d’Eadweard Muybridge. Marcopoulos n’est pas en reste : il prend des clichés consécutifs pour décrire l’événement dans sa durée. Et comme LeWitt, il considère le livre comme un support idéal. Tous deux pensent en termes d’édition d’art, LeWitt pour réunir ses séries, Marcopoulos pour suivre une tradition – quand le livre, plus que la presse ou l’affiche, s’imposait comme destination finale de la photo. Cependant, c’est la subjectivité de cet art qui reste la clé de leur ressemblance. Tous deux sont aussi différents puisque la comparaison s’applique à leur méthode (la construction d’archives et la façon de les publier) plus qu’à la forme elle-même. Ceci dit, il existe des parallèles frappants entre On the Walls of the Lower East Side et Exarcheia Athens, Sunday Feb.5.2017, 13:07-16:51 (2017) de Marcopoulos, de même que ses firmaments photographiés en Grèce rappellent Sunrise and Sunset at Praiano. Tous deux pensent leur œuvre comme une sorte de catalogue fondé sur l’enregistrement systématique de leurs expériences. Cet aspect “inventaire” montre que l’artiste a dédié sa vie à l’observation, à la classification, et pose la question de la disparition de l’auteur au profit d’un témoin de son temps.

Si LeWitt a adopté une approche systématique dès le départ, Marcopoulos a choisi cette voie après des milliers de clichés. C’est cette somme et les publications dans des livres ou des magazines qui autorisent à le classer parmi les artistes conceptuels – il pourrait être décrit aussi comme matérialiste en diable, puisqu’il croit en l’image imprimée avec une foi absolue dans le concret, flirtant avec l’abstrait quand l’image est marquée par le temps qui passe. Il adore le toner et apprécie toutes les formes d’impression, des plus basiques aux plus sophistiquées. Contrairement au New York Times,il n’a pas abandonné la lutte – quand il s’agit de photographier, il n’a rien d’un idéologue. Plutôt que se rallier à cette majorité qui enterrait le noir et blanc, il préfèrerait s’approprier l’instant sans pose, dans toute sa crudité. La photo circule sur les réseaux sociaux, s’imprime sur tout et n’importe quoi, agrandie ou réduite dans des proportions inimaginables, devient une sorte de fourre-tout, et le noir et blanc n’est plus qu’un simple “effet”. Marcopoulos n’en a cure : il aime ce mode de représentation pour ce qu’il raconte de son art. Ce qu’il voudrait que son public retienne, c’est que, devant du noir et blanc, on est conscient de regarder une photographie.

Stand de la galerie Frank Elbaz à Paris Photo, du 8 au 11 novembre, Paris.