2

2

Comment Tabita Rezaire transforme la Fondation Louis Vuitton en observatoire du cosmos

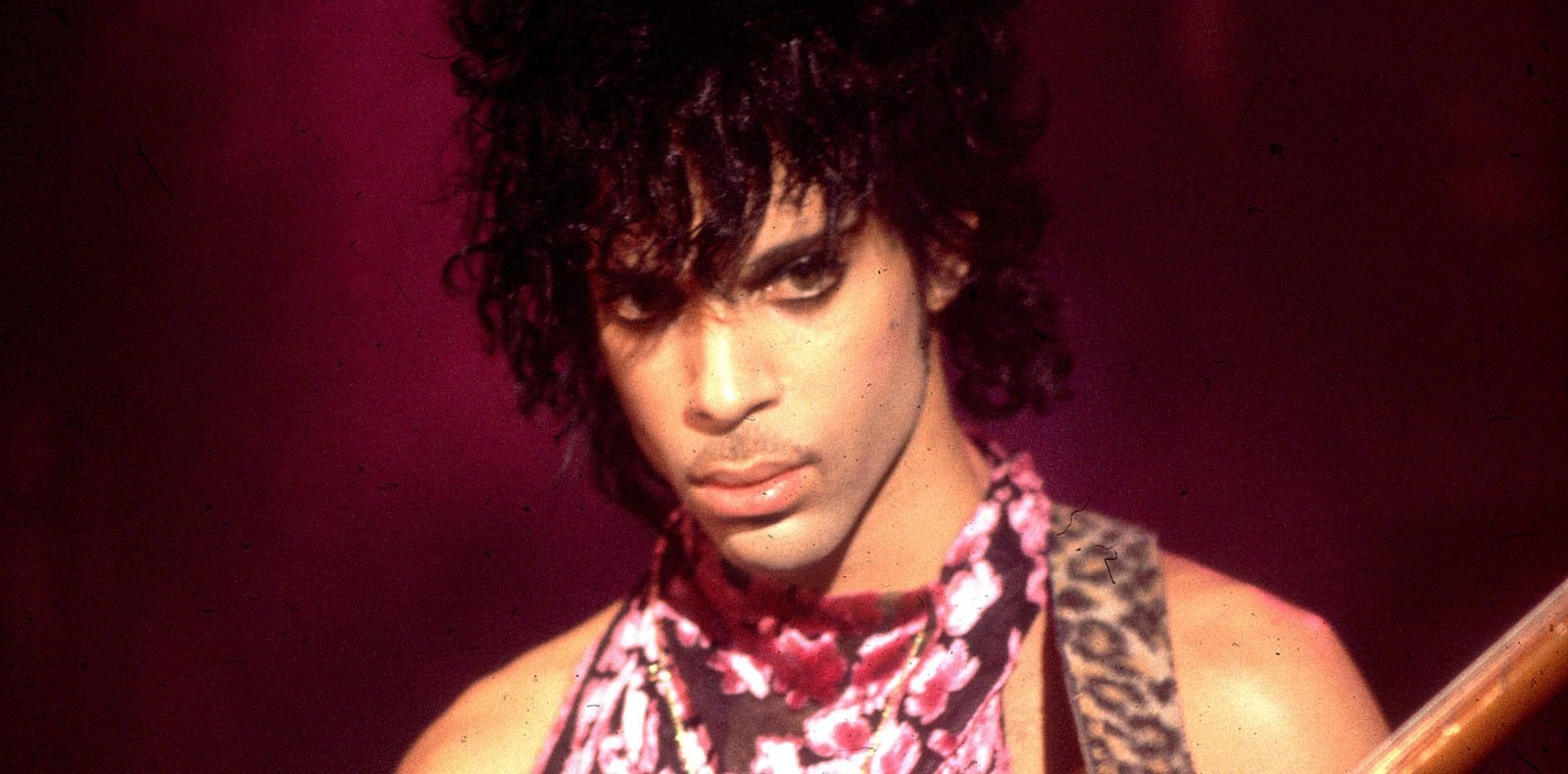

Nouvelle invitée du programme Open Space de la Fondation Louis Vuitton, l’artiste Tabita Rezaire explore jusqu’au 31 août les cosmogonies guyanaises dans un film de près d’une heure, intitulé Des/astres. Une épopée immersive fascinante dont la jeune vidéaste, également professeure de yoga, doula ou encore agricultrice, nous raconte ici les coulisses.

Propos recueillis par Matthieu Jacquet.

Numéro : À la Fondation Louis Vuitton, vous présentez actuellement votre film Des/astres, dernier volet d’une trilogie autour du cosmos entamée en 2019. Comment les deux précédents films vous ont-ils menée vers ce dernier, intégralement tourné en Guyane où vous résidez ?

Tabita Rezaire : C’est en réalité l’idée de Des/astres qui m’a menée vers les deux films précédents. Depuis longtemps, j’ai envie de faire un film sur le rapport au cosmos en Guyane, en lien avec le centre spatial de Kourou [base de lancement de fusées française]. Lorsque j’y ai emménagé en 2018, j’ai voulu commencer le tournage mais j’ai été invitée en résidence à Dakar au même moment. Là-bas, je me suis fait absorber dans une mystique sénégalaise : j’ai entendu parler de cercles de pierres à la frontière entre le Sénégal et la Gambie qui m’ont immédiatement fascinée.

“Mes trois films sont comme des frères et sœurs issus de lignées ancestrales différentes.” – Tabita Rezaire.

J’ai entamé une recherche sur ces cailloux mégalithiques qui, d’après de nombreuses études archéologiques, s’avèrent être des anciens observatoires astronomiques. On revenait à ce lien au ciel qui m’est si cher, mais à travers des prismes de compréhension différents. Plusieurs films sont donc nés à partir des mêmes questionnements : comment se connecte-t-on au cosmos, à l’invisible et à l’au-delà depuis différents territoires ? Quelles cosmogonies nous lient au ciel et aux grands mystères du monde ? Pour comprendre cela, je m’intéresse aussi bien aux études des scientifiques et des astronomes et aux expériences des astronautes qu’aux récits des populations locales, en Guyane comme au Sénégal.

Qu’est-ce qui unit et distingue les films de cette trilogie ?

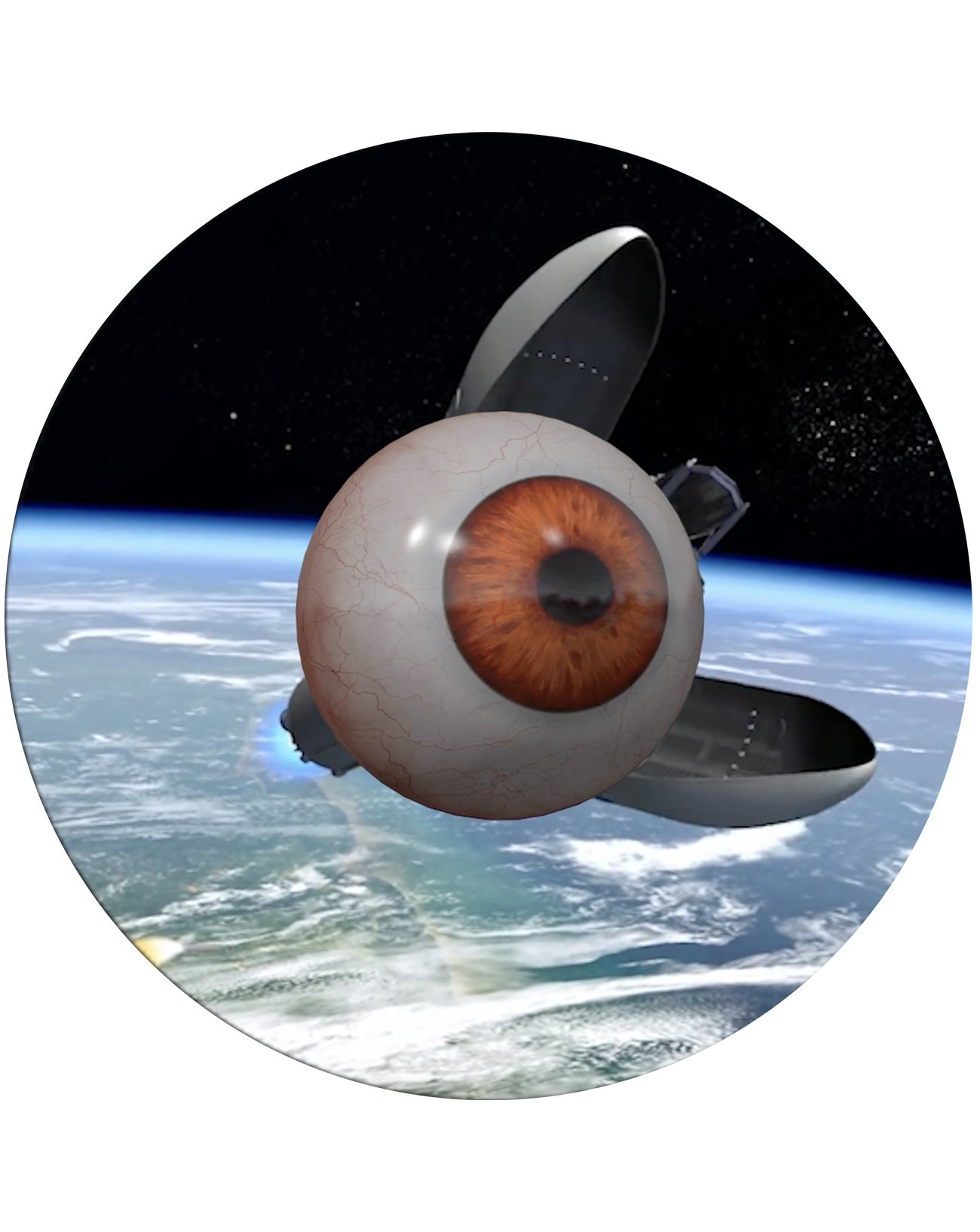

Ces trois films sont comme des siblings. Des frères et sœurs issus de lignées ancestrales différentes, mais qui partagent des liens de sang. Mamelles Ancestrales (2019), le premier de cette trilogie, est donc très centré sur ce qui se passe après la mort, à travers l’architecture mégalithique du Sénégal et les monuments funéraires qui permettent d’établir un lien entre les défunts et les vivants. Quant à Orbit Diapason (2021), le deuxième, il s’intéresse à la vie extraterrestre à travers les cercles mégalithiques d’Afrique du Sud. De nombreuses cosmogonies évoquent une communication avec des populations extraterrestres, qui sont venues sur Terre et nous ont transmis des messages…

Dans Des/astres, le troisième et dernier film, on revient donc en Guyane, où l’on rencontre tout un panel de personnages qui expliquent leur activité, et transmettent leur savoir, leur culture et leurs croyances. Comment avez-vous fait leur connaissance ?

J’ai beaucoup voyagé en Guyane. La plupart sont des personnes que j’ai rencontrées sur ma route, dans différentes communautés, différents villages. J’ai discuté avec de nombreux “anciens”, mais il est très dur de recueillir la parole d’un ancien, même quand on fait partie d’une communauté ! Il faut passer par de nombreuses étapes pour gagner leur confiance. J’ai aussi réalisé des entretiens plus traditionnels. Par exemple, avec des astronomes qui viennent en Guyane pour le lancement de fusées telles qu’Ariane qui contenait le télescope spatial James Webb. Elle a été lancée en 2021, depuis la Guyane. C’était fou d’assister à cela.

Justement, vous avez commencé à tourner les premières images de Des/astres en 2019. Au fil de toutes ces années à sillonner la Guyane, quelles expériences vous ont particulièrement marquée ?

Il y en a énormément. J’ai même utilisé le prétexte du film pour rencontrer certaines personnes qui m’inspiraient, pour visiter certains lieux sacrés… Je me souviens de ma rencontre avec le grand-père d’un ami, chef d’une des communes de Guyane qui connaît toute l’astronomie kali’na [population autochtone du nord de l’Amérique du Sud]. Il m’a beaucoup transmis sur comment faire lien avec la terre, ce que les esprits désirent, ce que je devais donner en offrande pour me connecter à eux. Cela a nourri toute ma façon d’être avec la nature.

“J’avais besoin de me rapprocher du cosmos et du divin, et de rencontrer des personnes qui pouvaient m’y aider.” – Tabita Rezaire.

J’ai aussi rencontré au Suriname un homme qui organisait des rituels en forêt pour investir un nouveau roi – on aperçoit d’ailleurs ces moments d’offrandes à la rivière dans le film. En y participant, j’ai eu l’impression que cette série de rituels faisait le lien de toute ma vie. En fait, ces petits moments convoquant des pratiques ancestrales dans la nature étaient réalisés dans le but de solidifier un combat politique. Ils m’ont montré comment la dimension spirituelle de l’existence peut se mettre au service du social, de la vie collective.

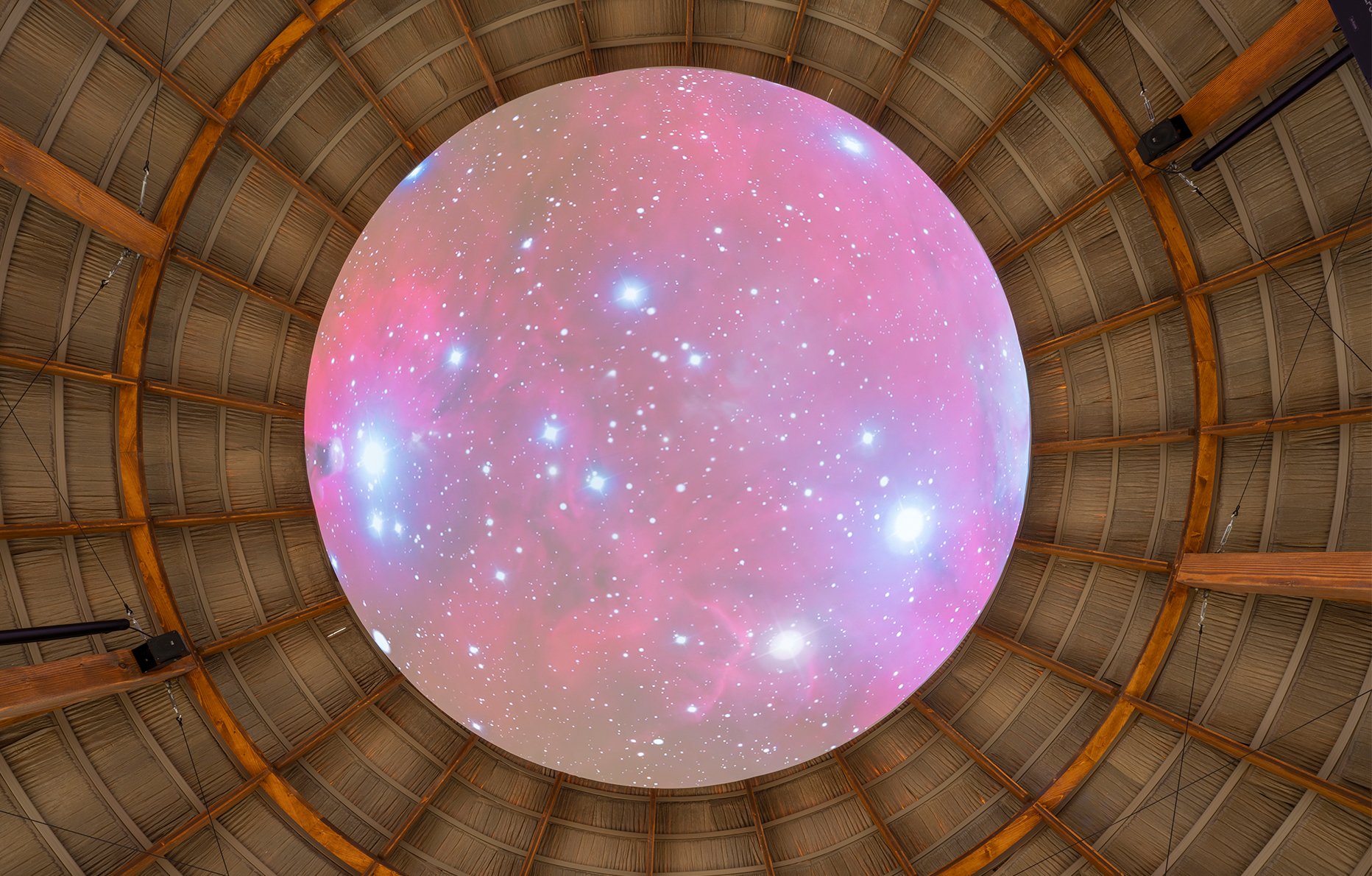

À la Fondation Louis Vuitton, ce dernier opus est projeté au sein d’un carbet, une architecture traditionnelle de Guyane que vous avez édifiée dans l’une des galeries. Sous ce dôme fait de bois et de feuillages, on est invité à s’allonger sur des hamacs pour découvrir les images projetées sur un écran ovoïde et concave. Comment vous est venue l’idée de ce dispositif, qui permet d’apprécier le film sous de multiples points de vue ?

En 2023, avec Amakaba [centre pour les sagesses du corps, de la terre et du ciel créé par Tabita Rezaire en Guyane], nous avons lancé les soirées “Carbet Planétarium”, qui se déroulent dans différents villages guyanais. Lors de ces événements ouverts à tous les habitants, on organise des sessions d’observation du ciel, on fait des rituels, les anciens racontent des cosmogonies et des contes issus des sept nations autochtones de la Guyane. Certaines scènes du film ont justement été tournées lors de ces soirées.

C’est pour cela qu’on a commencé à construire nos propres carbets, d’abord en bois, mais ça n’a pas marché, puis avec une bâche. On a ensuite demandé à un artisan de nous fabriquer un immense panier pour former un toit mais il était difficile de le recouvrir, alors on a bricolé un système d’écran plat tenu par des cordes. On a fait avec les moyens du bord, mais à chaque fois, le carbet planétarium était installé au milieu du village pour que tout le monde s’y réunisse, comme le font désormais les visiteurs de l’exposition.

“Je ne sais pas si tout est réel dans ces films, mais tout y est sincère.” – Tabita Rezaire.

Contrairement à nombres de vos précédentes vidéos, où l’on évoluait à la frontière entre les mondes réel et virtuel avec de nombreux éléments numériques et en 3D, les films de cette trilogie réunissent beaucoup de found footage et de prises de vues réalisées sur le terrain qui nous immergent complètement dans le paysage. Y’avait-il une volonté d’ancrer davantage votre propos dans le réel ?

En vérité, j’ai toujours fait de la prise de vue, c’est même c’est la base de ma pratique. Je considère vraiment mon travail comme du documentaire, même si je ne pense pas être une très bonne camerawoman. Mon approche est très intuitive, et serait sans doute différente si je travaillais avec une équipe de tournage. Je dis souvent que je ne sais pas si tout est réel dans ces films, mais tout y est sincère, et je pense que cette sincérité vient de l’élan qui m’a poussée à les réaliser, une recherche de connaissance et de compréhension du monde, où j’évolue vraiment comme un pèlerin. J’avais besoin de me rapprocher du cosmos et du divin, et de rencontrer des personnes qui pouvaient m’y aider. C’était une quête mystique.

Un autre élément semble s’être dissipé avec cette trilogie : la présence de votre corps, qui s’affirmait souvent auparavant comme le personnage principal de vos films. Dans Des/astres, vous n’apparaissez presque pas devant la caméra.

Quand j’ai commencé en tant qu’artiste dans les années 2010, je m’intéressais beaucoup aux systèmes et outils d’information et de communication comme internet. J’étais passionnée par la manière dont le monde digital agissait sur nous et nos communautés, nos façons d’être, d’aimer, de créer du lien. J’utilisais ces réseaux, l’univers d’internet et la 3D comme matériau de mes films parce que je voulais les comprendre de l’intérieur, les déconstruire.

J’étais aussi à un moment où j’avais besoin de comprendre qui j’étais, de saisir les dimensions politique, historique, traumatique et spirituelle de mon existence. Je me demandais quel était mon rapport à mon corps et le rapport de mon corps au monde, comment j’étais perçue en tant que femme afrodescendante à Paris… J’avais besoin d’un espace pour explorer cela, ce qui m’a amenée à puiser dans l’histoire, dans les représentations et stéréotypes pour m’y réincarner sous forme d’avatar. Depuis, j’ai compris ce que j’avais à comprendre. Peu à peu, j’ai cherché à canaliser mon énergie vers quelque chose de plus connecté, ce qui a beaucoup influencé mon retour à la terre…

“La forêt m’a véritablement transformée.”

– Tabita Rezaire.

J’imagine que cela va de pair avec votre déménagement en Guyane, en 2018, puis avec votre création en 2020 d’Amakaba, que vous décrivez comme une “forêt sacrée”. Un centre en pleine forêt amazonienne où vous partagez et transmettez une multiplicité de pratiques comme le yoga, la culture du cacao et des plantes médicinales, l’astronomie…

Tout à fait. Cette nouvelle phase de mon travail a commencé lorsque j‘ai réfléchi à ce que je pouvais faire concrètement pour recréer des connexions entre les humains et le monde. Devenir agricultrice, devenir doula pour accompagner des naissances, quitter la ville pour m’installer au milieu de la forêt… toutes ces activités que j’ai ensuite entreprises ont participé d’une démarche d’ancrage dans le territoire, dans le réel. D’ailleurs, la forêt m’a véritablement transformée. Aujourd’hui, je n’ai plus du tout envie de passer des jours devant mon ordinateur à faire du montage – pour ce film, je me suis vraiment fait violence ! Je pense que mon esprit est ailleurs

Contrairement aux idées communes de nos sociétés occidentales, vous défendez l’idée que la technologie ne se trouve pas que dans les outils modernes de communication, mais aussi dans des lieux et espaces beaucoup plus ancestraux, comme les rivières ou les rituels auxquels vous avez participé. Pourquoi ?

Lorsque je vivais encore en Europe, je contenais une rage en moi, alors des amis guérisseurs m’ont permis de communiquer avec mes ancêtres lors de sessions de divination. Pendant ces séances, on me transmettait un grand nombre d’informations. Et à cette même période, dans mon travail, j’étais en pleine exploration des réseaux de communication contemporains ! C’est ainsi que j’ai réalisé que la divination, ma connexion avec l’eau et ses esprits sont aussi des modes d’information en soi, mais qui traversent des réseaux et des dimensions différents.

Vous dites que votre installation en Guyane, votre vie en plein milieu de la forêt et vos activités avec Amakaba vous ont transformée. Ont-elles transformé également votre pratique artistique ?

Depuis la fin de ma trilogie, j’ai l’impression d’avoir terminé un cycle et d’entrer dans une étape de transition artistique. Après une première phase très centrée sur l’informationnel et le communicationnel, après une deuxième phase plutôt centrée sur le cosmos, je crois que cette troisième phase se dirigera vers l’art dévotionnel. En ce moment, je fais de la poterie et j’ai envie de travailler le textile, créer des installations. Nous avons un petit jardin de plantes que je cultive et utilise pour teindre mes tissus, je récupère de l’argile dans la rivière pour sculpter. Cette intimité que j’ai maintenant avec la terre, avec la forêt, j’ai envie de l’honorer à travers ce que je produis. Et honnêtement, je ne sais pas encore à quoi tout cela va aboutir, mais j’en suis curieuse moi-même !

Open Space #16 : Tabita Rezaire, « Des/astres », exposition jusqu’au 31 août 2025 à la Fondation Louis Vuitton, Paris 16e.

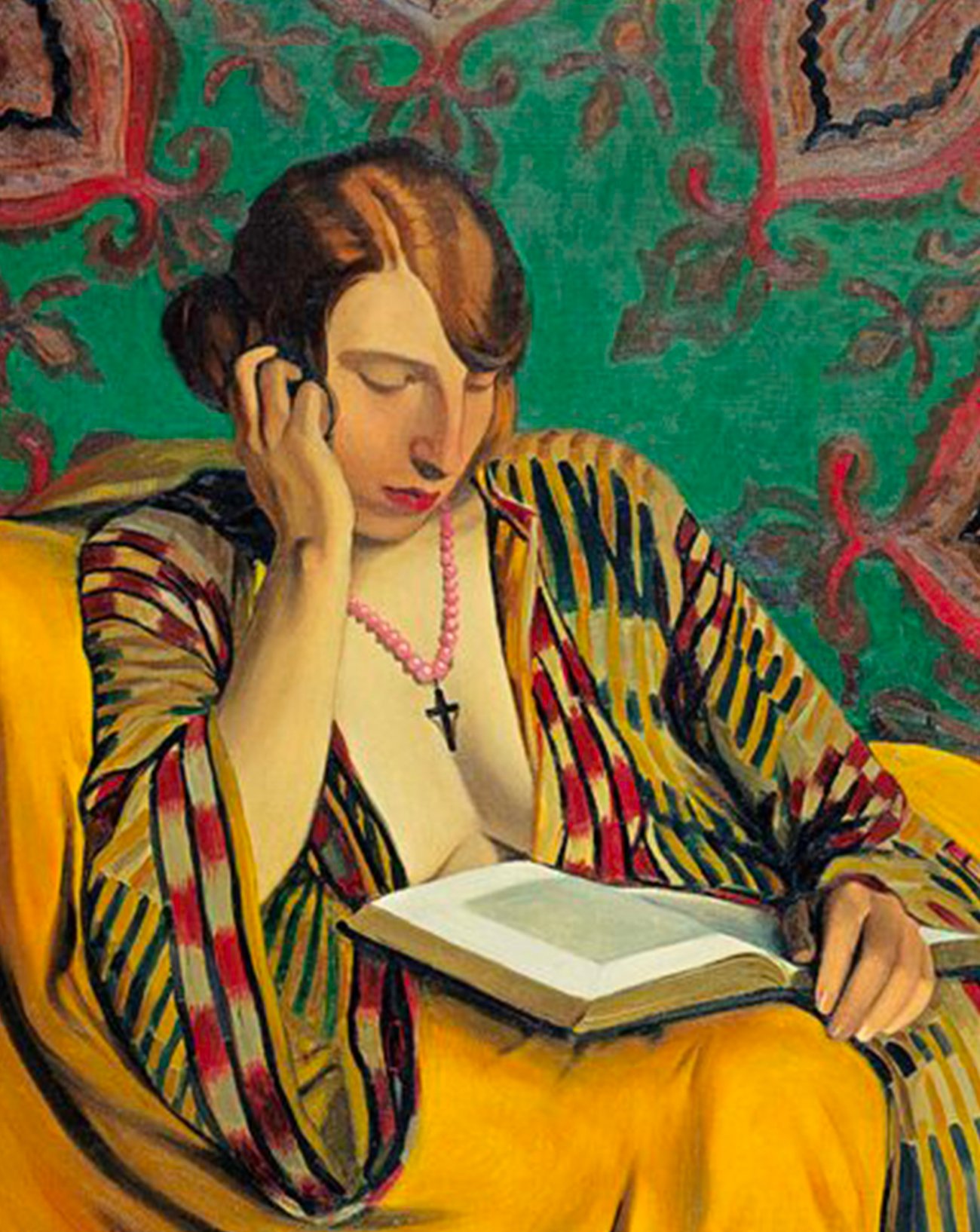

Tabita Rezaire, Mamelles Ancestrales (2019).

Tabita Rezaire, Mamelles Ancestrales (2019).